原文

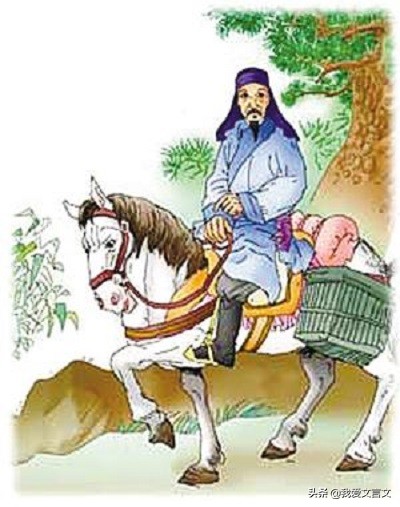

凡先生①之游,以二馬三騾載書(shū)自隨②����。所至厄塞,即呼老兵退卒詢其曲折����?��;颌叟c平日所聞不合,則即坊肆中發(fā)書(shū)而對(duì)勘④之���?�;驈叫衅皆笠?���,無(wú)足⑤留意�����,則于鞍上默誦諸經(jīng)注疏⑥�。偶有遺忘�,則即坊肆中發(fā)書(shū)而熟復(fù)之。

注釋

- 先生:此指顧炎武��。

- 自隨:即“隨自”���,賓語(yǔ)前置。

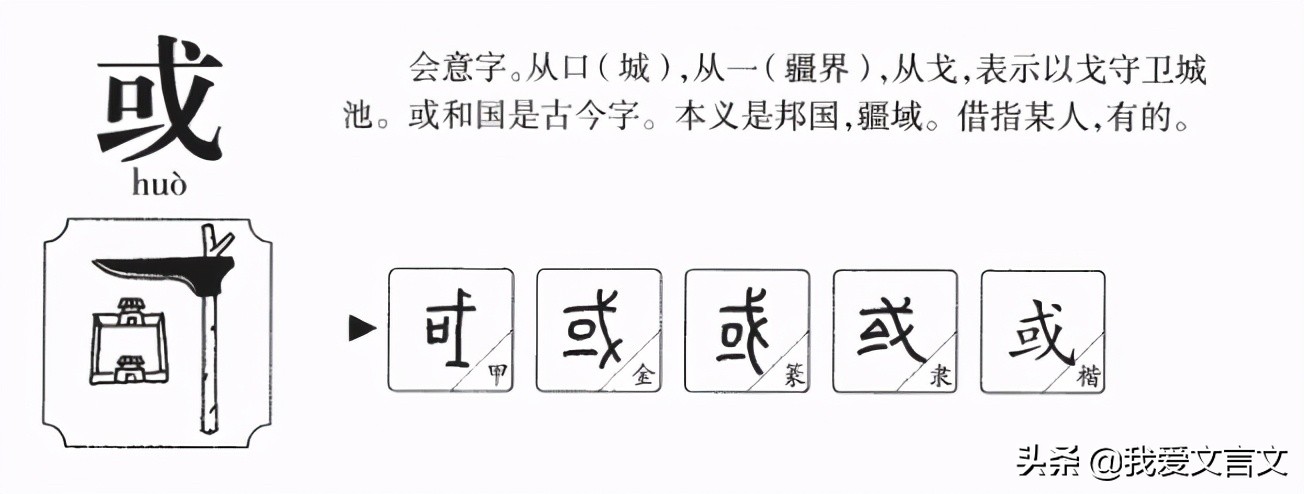

- 或:有的��,有些����。

- 對(duì)勘:對(duì)照比較�。

- 無(wú)足:不值得����。

- 注疏:注文和疏解。注,對(duì)于正文做解釋的文字�����。疏�,對(duì)注的注解����。

譯文

凡是顧炎武外出游歷,都要用二匹馬三頭騾子馱著書(shū)跟隨自己����。到了險(xiǎn)要的關(guān)口�����,就叫來(lái)老兵和退休的差役詢問(wèn)這里的詳細(xì)情況。有些與平時(shí)所聽(tīng)說(shuō)的不一樣���,就到客店中打開(kāi)書(shū)進(jìn)行對(duì)照比較��。有時(shí)直接走在平原曠野上�,沒(méi)有什么值得留意的���,就在馬背上默讀各種經(jīng)典著作的注解和疏解���。偶爾有忘記的�,就到客店中打開(kāi)書(shū),認(rèn)真仔細(xì)地反復(fù)查看���。

文言知識(shí)

說(shuō)“或”:“或”的本義是“以城邑為中心包括周?chē)貐^(qū)的邦國(guó)”。

“或”在文言文中有以下常見(jiàn)釋義����。

- 指“有的��、有些”���,代事或物�。如上文“或與平日所聞不合”�。

- 指“有人����、有些人”�,代人���。如《報(bào)任安書(shū)》:“人固有一死�����,或重于泰山�����,或輕于鴻毛,用之所趨異也�����?��!?/li>

- 指“也許��,或者”�,表示不肯定�����。如“或是”����,“或然”�����,“或則”����。

- 指“稍微”�����。如“不可或缺”���。

人物介紹

顧炎武

顧炎武一生輾轉(zhuǎn)�����,始終堅(jiān)守節(jié)操�����,拒絕在清朝為官。他以天下為己任���,以學(xué)術(shù)興天下,被后人視為偉大的愛(ài)國(guó)主義思想家���。

“天下興亡���,匹夫有責(zé)”��,是顧炎武最具代表性的名言��,而“拯斯人于涂炭���,為萬(wàn)世開(kāi)太平�����,此吾輩之任也”則是他終身的誓言�。

下面講述二則軼事�,了解一下顧炎武在治學(xué)方面的精神��。

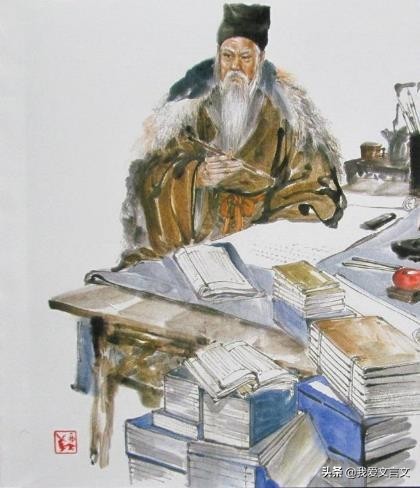

博學(xué)強(qiáng)記

顧炎武小時(shí)候�,每年春夏溫習(xí)經(jīng)書(shū)�,家人為他請(qǐng)了四名士子����,坐在周邊���。顧炎武面前放一本經(jīng)書(shū),四人前面還放著該經(jīng)書(shū)的注疏�。他先叫一人讀一段經(jīng)書(shū)��,遇到其中字句不同的或他忘記了的地方����,則與四人辯論或再記一遍�����。一人讀二十頁(yè)書(shū)����,之后再叫另一人讀二十頁(yè)����,他每天溫習(xí)經(jīng)書(shū)二百頁(yè)。

鼠嚙書(shū)而不怒

顧炎武在寫(xiě)《音學(xué)五書(shū)》時(shí),已經(jīng)寫(xiě)好的一部分二稿卻再次被老鼠咬壞了。他便再次謄寫(xiě),一點(diǎn)怒色也沒(méi)有�����。有人勸他翻瓦倒壁消滅老鼠,他卻說(shuō):“老鼠咬我的書(shū)稿����,其實(shí)是鼓勵(lì)我呢���!不然�����,把書(shū)稿好好地?cái)R置起來(lái)�,我怎么會(huì)五易其稿呢?”

出處

清·全祖望《亭林先生神道表》

啟發(fā)與借鑒

上文僅通過(guò)寥寥數(shù)語(yǔ),便栩栩如生地刻畫(huà)出了顧炎武勤奮好學(xué)的形象�。更難能可貴的是,他時(shí)刻保持著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度和實(shí)事求是的學(xué)術(shù)作風(fēng)���,這最終使他成為清初繼往開(kāi)來(lái)的一代宗師�����。

學(xué)習(xí)不僅需要勤奮刻苦�����,還要有謹(jǐn)慎求實(shí)的態(tài)度�,尤其在當(dāng)下這個(gè)浮躁且急功近利的時(shí)代���。

(本文完)

想要了解更多精彩內(nèi)容,快來(lái)關(guān)注“我愛(ài)文言文”����。