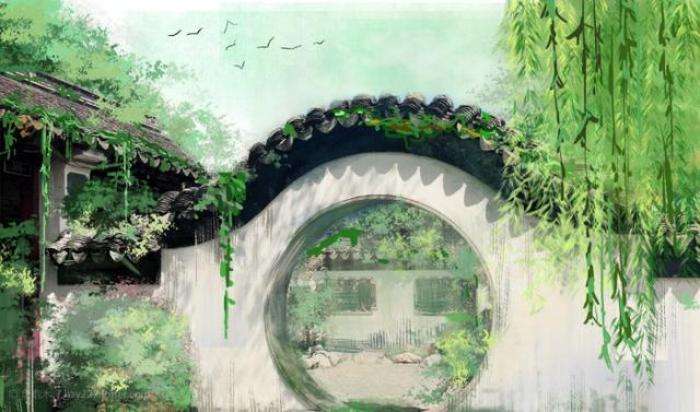

在中國詩詞大會第五季中�����,有一場曾提到了園林和詩詞的關系����。

那是一道身臨其境題,出題者楊雨老師漫步在蘇州園林中。

題目考的是蘇州滄浪亭的楹聯(lián),“清風明月本無價�����,近水遠山皆有情”。

這副對聯(lián)很有名,即使沒有去過滄浪亭�,很多人應該也聽過����。

其實,這是一副集句聯(lián)����,也就是說這兩句是出自不同的兩首詩�,“近水遠山皆有情”的上一句原本應該是“綠楊白鷺俱自得”,出自宋代詩人蘇舜欽的《過蘇州》,讀了原詩才知作者有多牛����。

東出盤門刮眼明�,蕭蕭疏雨更陰晴�����。

綠楊白鷺俱自得��,近水遠山皆有情���。

萬物盛衰天意在��,一身羈苦俗人輕��。

無窮好景無緣住�,旅棹區(qū)區(qū)暮亦行。

蘇舜欽是北宋初年著名詩人����,和宋詩的開山祖師梅堯臣齊名�。

很多人將其誤當作蘇軾的先祖�����,其實兩人并沒有關系�����。

蘇軾出生四川眉山���,祖籍河北欒城�,而蘇舜欽出生河南開封�����,祖籍卻是四川梓州。

根據(jù)歷史記載�����,蘇舜欽在景祐年間高中進士,曾擔任過大理評事���、集賢殿校理�����,監(jiān)進奏院等職位。

他是“慶歷新政”的支持者�����,因此遭到反對革新的御史中丞王拱辰的打擊彈劾�,被削籍為民。

離開京師后�,他來到了蘇州,買了一塊地�,建了一座園林,就是后人所熟知的“滄浪亭”��。

他在此處留下了很多文,《初晴游滄浪亭》、《水調(diào)歌頭·滄浪亭》���、《滄浪亭記》等等���。

而且不只他自己寫�,他的好友歐陽修、梅堯臣等人亦有詩歌唱和。

“清風明月本無價”就是出自歐陽修的《滄浪亭》。

所以說,這副對聯(lián)真的是十分巧妙�,不僅對仗工整����,并且都與滄浪亭息息相關。

再說回這首《過蘇州》�,具體創(chuàng)作時間已不得而知����,有人說是早年���,也有人說是晚年,但不管作于何時�����,可以肯定的是詩人對蘇州的風光是十分喜愛且眷戀的��,否則他不會選擇在此處,買地建亭���,寄情山水��,。

那么詩人眼中的蘇州到底有多美呢�����?現(xiàn)在我們就來看看這首詩���。

詩歌首聯(lián)總寫蘇州風光:剛剛下了一場雨�,萬物仿佛都被清洗過一樣�。走出盤門后���,一路向東,明媚的春光撲面而來�����。

這里最值得玩味的是首句中的“東”字和“刮”字。

這里的“東”����,可不僅僅是方位詞,更是為后文的大好春光埋下了伏筆�����。

這樣的用法在描寫春光的詩詞里可以說是十分常見���,像白居易的“最愛湖東行不足”,緊接著的畫面就是被綠楊掩映的白沙堤;還有詩僧志南的“杖藜扶我過橋東”,而后便是楊柳風�����、杏花雨這樣爛漫的春景���。

所以僅一個“東”字便足以啟發(fā)讀者去想象接下來的明媚春光

而“刮”字���,看似很俗氣����,實際卻將詩人沉醉于春光的那種狀態(tài)寫到了極致,也側(cè)面反映了春色的清新明麗�。

再來看頷聯(lián)��,“綠楊白鷺俱自得,近水遠山皆有情”��,歷來為后人所稱道���。

通過這兩句���,我們看到了這樣一個畫面:清風吹過,新綠的楊柳像裊娜的少女���,婆娑起舞�。春水蕩漾,水中的追波戲浪�����,上下翻飛。

浩渺的湖面宛如一面明鏡���,倒映著遠山�、綠楊����、白鷺����,仿佛要將世間所有的美好收攬于其中。

后人為何如此贊賞這兩句呢?

我覺得有兩個原因��,第一對仗工整,不僅是上下對��,還是句中對,音律和諧,畫面靈動。

第二移情手法的運用�����,表面上�,自得和有情的都是景物��,實際上這是詩人將自己的情感轉(zhuǎn)移到了山水草木中。

詩中有畫,畫中含情,可以說是相當高明了�����。

接著的頸聯(lián)��,筆鋒一轉(zhuǎn)�,“萬物盛衰天意在,一身羈苦俗人輕”�。

前一句是詩人對興盛和衰敗的感慨��,這一慨嘆自古有之,豁達如蘇軾也曾言“盛衰豈吾意,離合非所礙”����。

后一句是則表現(xiàn)了詩人的清高自傲���,雖然彼時的他無功名在身����,又羈旅天涯����,但這并不代表他是不幸的,那些輕看他的不過是凡夫俗子罷了����,他不懼亦不畏��。

最后詩人以“無窮好景無緣住�,旅棹區(qū)區(qū)暮亦行”收束全詩。

“無窮好景”照應前兩聯(lián)的明媚風光,“旅棹”對應上一聯(lián)的“羈苦”��,表現(xiàn)出了詩人對于蘇州的無限留戀�。

整首詩來看,前兩聯(lián)寫景����,后兩聯(lián)抒情�����,雖隱隱流露出羈旅之苦���,但更多的還是表達了詩人對蘇州山水的熱愛,就像劉克莊在《后村詩話》中所言“雖以清切閑淡為主,卻也散發(fā)著俊快不羈之氣�����?!?/strong>

“綠楊白鷺俱自得�,近水遠山皆有情”��,讀了這首詩�����,才知蘇州的春天有多美�。

-END-

作者:解憂詩詞

注:圖片來源于網(wǎng)絡,版權歸原作者所有����,如有侵權,請聯(lián)系作者刪除����。