在天文學(xué)上有三個(gè)神奇的“洞”�,分別是黑洞、白洞和蟲洞。說到這三個(gè)洞����,就不得不提到愛因斯坦,因?yàn)樗际窃趶V義相對(duì)論的基礎(chǔ)上建立起來的����。

黑洞

黑洞�,相信很多人都聽說過���。在三個(gè)洞中����,它是唯一已經(jīng)確認(rèn)真實(shí)存在的天體��。它是宇宙中一種奇特的天體�����,幾乎可以吞噬一切靠近它的物質(zhì)�。

1915年���,愛因斯坦提出了廣義相對(duì)論���,次年德國(guó)天文學(xué)家卡爾·史瓦西就通過該理論預(yù)言宇宙中可能存在一種擁有極強(qiáng)引力的天體�����,也就是我們后來所說的黑洞��。不過�,直到1970年,人類才發(fā)現(xiàn)了第1個(gè)黑洞——天鵝座X-1。

廣義相對(duì)論告訴我們,時(shí)空是可以扭曲的,當(dāng)小范圍的時(shí)空中聚集了大量質(zhì)量�,使得時(shí)空極度扭曲�,會(huì)形成一個(gè)視界面��,連光都無法從其視界內(nèi)逃脫�����。由于黑洞不僅不發(fā)光��,還能夠吞噬光�����,人類并沒有辦法從光學(xué)角度看到它的存在����, 所以才被叫做黑洞���。

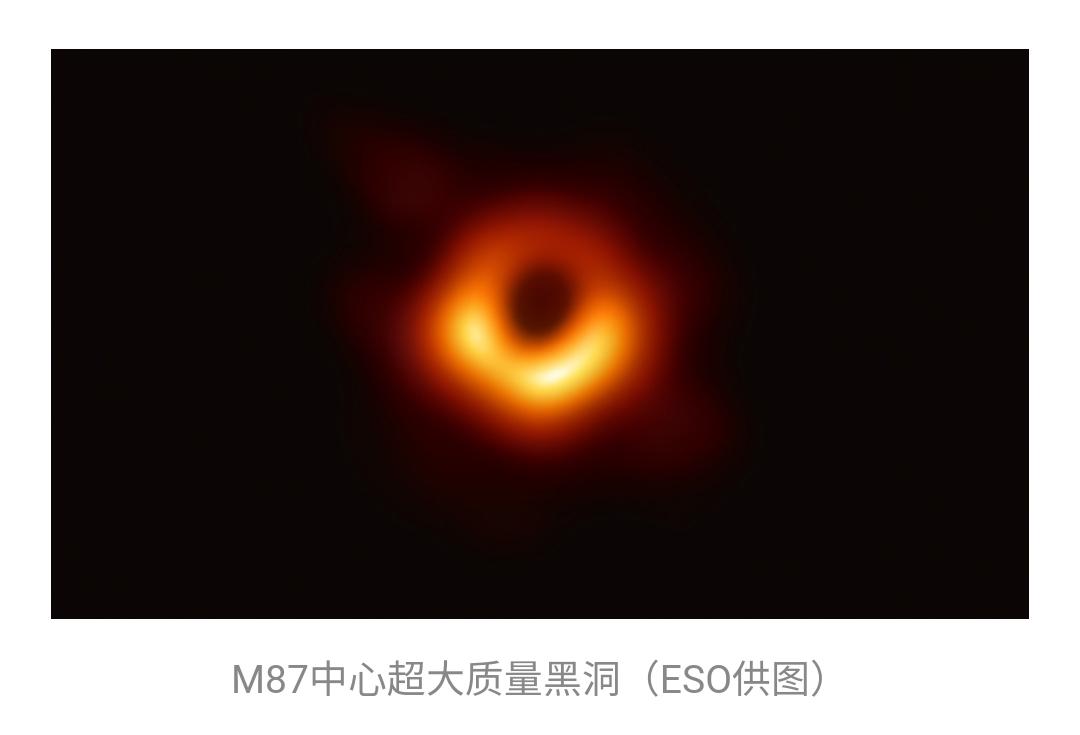

根據(jù)黑洞的質(zhì)量���,可以分為微型黑洞��、恒星級(jí)黑洞、中等質(zhì)量黑洞和超大質(zhì)量黑洞,其中只有恒星級(jí)黑洞和超大質(zhì)量黑洞被科學(xué)家觀測(cè)到�����,銀河系中心就存在一個(gè)超大質(zhì)量的黑洞�����。

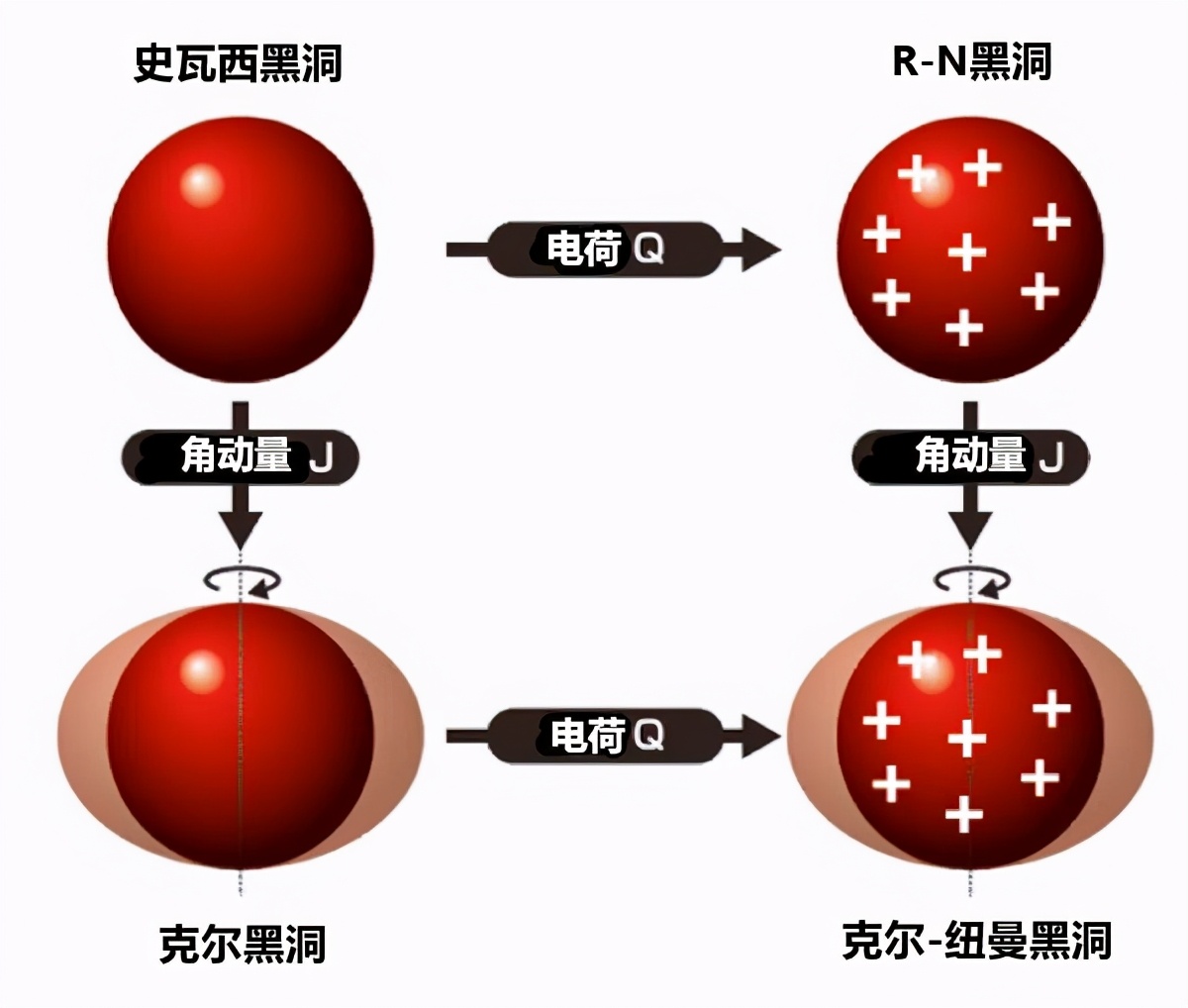

此外,根據(jù)黑洞本身的角動(dòng)量和電荷劃分����,可以將黑洞分為不旋轉(zhuǎn)不帶電荷的黑洞:史瓦西黑洞��;不旋轉(zhuǎn)帶電黑洞:R-N黑洞;旋轉(zhuǎn)不帶電黑洞:克爾黑洞;旋轉(zhuǎn)帶電黑洞:克爾-紐曼黑洞。

黑洞的本體目前還沒有辦法直接觀測(cè)到���,現(xiàn)在主要是通過觀測(cè)黑洞吞噬物質(zhì)時(shí)形成的吸積盤,來間接了解黑洞。

白洞

黑洞吞噬物質(zhì)����,基本上只進(jìn)不出����,而白洞則是一個(gè)只出不進(jìn)的神奇天體����。通常認(rèn)為�,由黑洞吞噬的物質(zhì)�,會(huì)由白洞吐出去����。不過���,白洞只是一種設(shè)想中的天體����,還未被發(fā)現(xiàn)���。

1964年,前蘇聯(lián)宇宙學(xué)家Igor Novikov提出了白洞。有黑就有白�,之所以提出白洞這一概念��,應(yīng)該是基于對(duì)稱性的思考��,比如電生磁���、磁生電�����、電磁對(duì)稱。

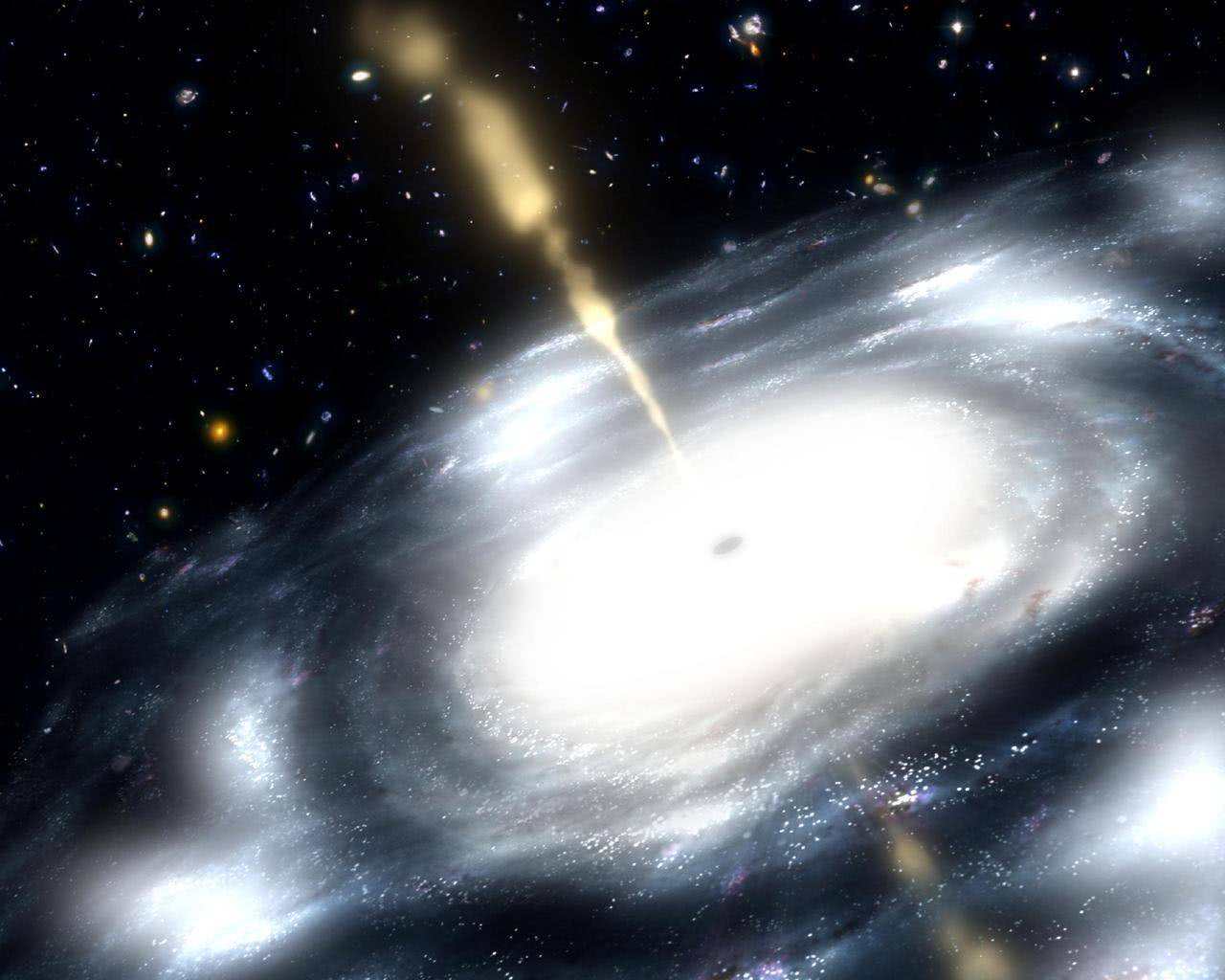

白洞和黑洞一樣,也是一個(gè)強(qiáng)引力源,可以把周圍的物質(zhì)吸積到邊界上形成吸積盤�。只是內(nèi)部性質(zhì)與黑洞不同���,可以向外界噴射物質(zhì),卻不能吸收外界的任何物質(zhì)和能量���。這些噴射出來的物質(zhì)與白洞周圍的吸積盤形成碰撞,就會(huì)釋放出巨大的輻射����。因此����,白洞理論可以用來解釋一些高能天體現(xiàn)象,比如類星體�����。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為,白洞可由黑洞轉(zhuǎn)化而來��。當(dāng)黑洞內(nèi)部發(fā)生某種變化時(shí),就有可能發(fā)生反轉(zhuǎn)�����,從而變?yōu)榘锥础?/p>

蟲洞

不知道大家有沒有聽說過愛因斯坦-羅森橋�����,我們所說的蟲洞就是指的這個(gè)東西��。

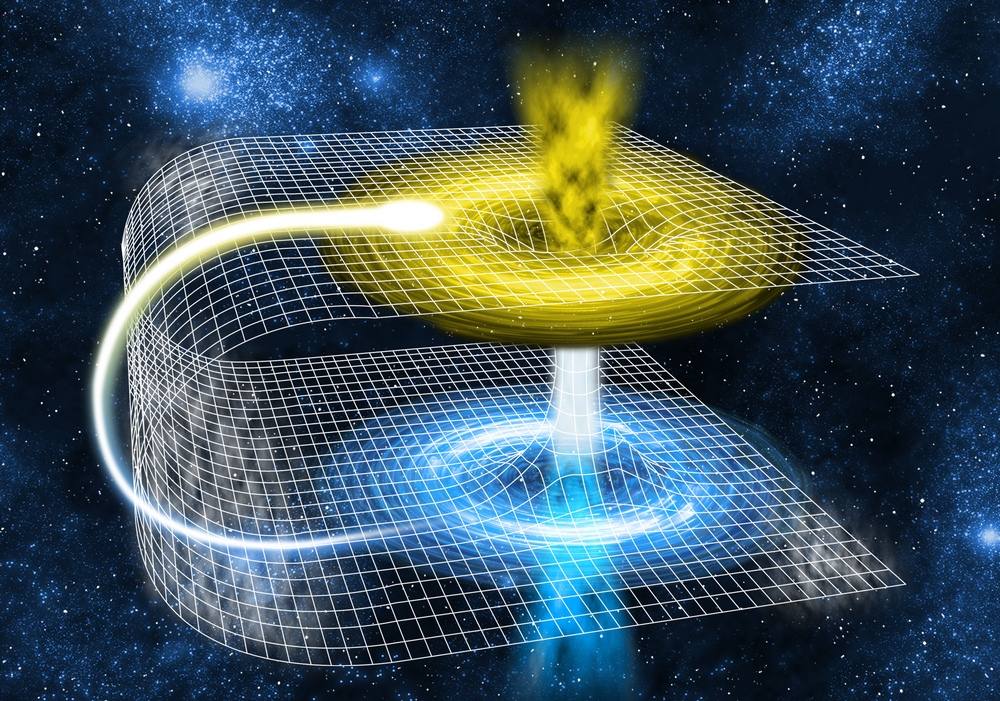

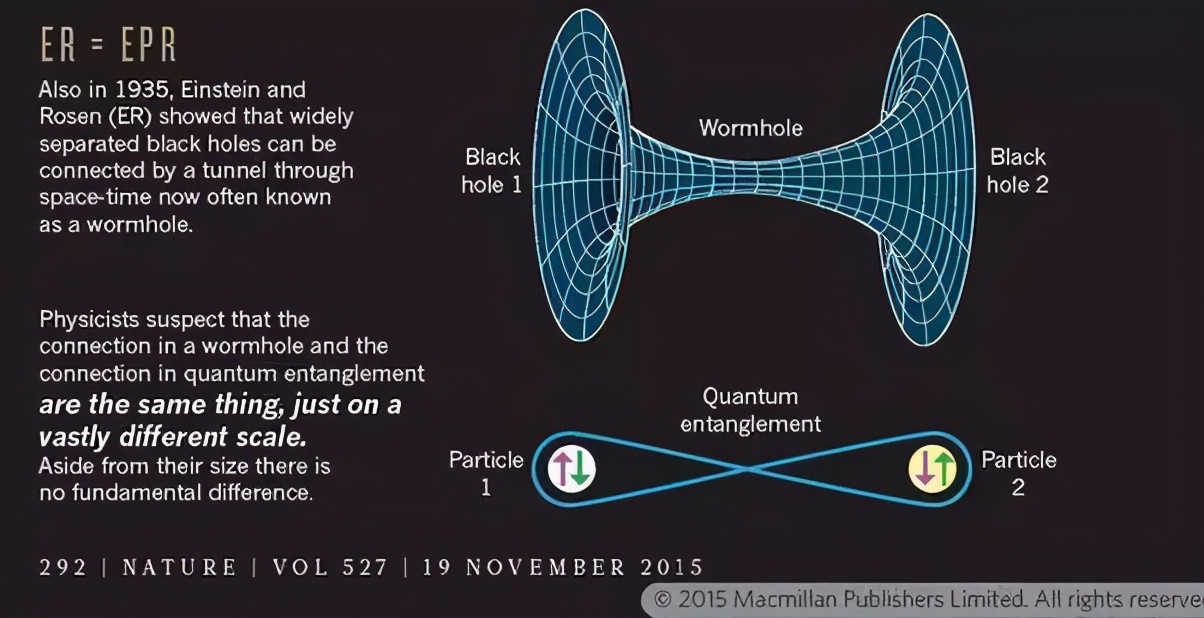

在上世紀(jì)30年代�,愛因斯坦和納森·羅森在研究引力場(chǎng)方程時(shí)提出了這一概念�。蟲洞是宇宙中可能存在的連接兩個(gè)時(shí)空的狹窄隧道���,通過它可以實(shí)現(xiàn)瞬間的空間轉(zhuǎn)移�,或者進(jìn)行時(shí)間旅行�。雖然還未發(fā)現(xiàn)蟲洞�����,但科學(xué)家仍然對(duì)它寄予了厚望�����。

理論研究表明�,蟲洞即使存在,也是不穩(wěn)定的��,這或許就是我們還會(huì)發(fā)現(xiàn)它的原因�����。不過科學(xué)家們認(rèn)為,如果我們能夠利用負(fù)能量��,或許可以讓蟲洞穩(wěn)定存在���。

有觀點(diǎn)認(rèn)為�,蟲洞是連接兩個(gè)時(shí)空的通道�����,而黑洞就是蟲洞的入口,白洞則是蟲洞的出口�。還有觀點(diǎn)認(rèn)為��,量子糾纏或許就與蟲洞有關(guān)。

在這三個(gè)洞中��,比較奇特的應(yīng)該就是蟲洞了,在科幻電影中經(jīng)常出現(xiàn),如果它真的存在�����,或許真的能夠讓人類實(shí)現(xiàn)星際旅行�����。黑洞曾經(jīng)最奇特����,但現(xiàn)在已經(jīng)揭開了神秘面紗�����。

點(diǎn)贊加關(guān)注�����,獲取更多精彩內(nèi)容��。