葉紹翁:春色關(guān)不住��,紅杏出墻來(lái)

明眼人一看就知道����,這標(biāo)題截取的是葉紹翁《游園不值》中的詩(shī)句�����,詩(shī)是幾乎人人都會(huì)背,因?yàn)檫@是描寫(xiě)春訊最美好���、最形象的詩(shī)句����,人們只要一看見(jiàn)杏花��,腦海中必然會(huì)涌出這首詩(shī)����,而不管這杏花是在野外還是在院中���。

但是�����,如果僅就所用之處相比較,這紅杏出墻用在賞春之時(shí)的并不多�,它更多的是被文藝地應(yīng)用于女子出軌的代名詞��,始于何時(shí)何人無(wú)考����,也許在這首詩(shī)流傳后不久便有此一說(shuō)也未可知��。

曲解本意��,流傳千古,于此詩(shī)是幸還是不幸我不得而知����,不過(guò),這也算是古為今用,將小資情結(jié)與人民大眾的語(yǔ)言需求,完美結(jié)合在一起的最好詮釋吧�����。

應(yīng)憐屐齒印蒼苔�����,小扣柴扉久不開(kāi)����;

春色滿(mǎn)園關(guān)不住,一枝紅杏出墻來(lái)�。

在描寫(xiě)春天的詩(shī)歌中����,這首詩(shī)要算很著名的詩(shī)了,入選小學(xué)教科書(shū)的����,怎么也這類(lèi)詩(shī)歌中的佼佼者,在萬(wàn)物復(fù)蘇����,鳥(niǎo)語(yǔ)花香的季節(jié),春色滿(mǎn)園���,紅杏?jì)善G,從中不僅能感受到春天的美好��,也能品味出詩(shī)中展現(xiàn)的藝術(shù)美��。

繁華與寂靜,全在枝頭的一抹春色����,讓人猛地生出一股意外的驚喜來(lái);詩(shī)情畫(huà)意,春意盎然��,以至于人們忘卻了詩(shī)歌中所要表達(dá)的淡淡遺憾�����,因?yàn)椋@是作者訪(fǎng)友不遇而作�����,還不知是等是走�,這兩難中選擇的糾結(jié),早被讀者拋卻去了九霄中��。

這首詩(shī)平白如話(huà)�,毫無(wú)欣賞難點(diǎn)����,人們的關(guān)注點(diǎn)也只在后兩句中�,而前兩句倒顯得可有可無(wú)之感了�,其實(shí)���,正是這四句組合的畫(huà)面���,通過(guò)蒼苔和柴扉,繪出了一位隱者的神韻。

蒼苔之綠與杏花之紅的色彩對(duì)比�,襯著滿(mǎn)園的春色��,帶給讀者是滿(mǎn)滿(mǎn)地欣喜�����,而那一枝偷偷從墻內(nèi)伸向墻外的紅杏����,亦是萬(wàn)物蓬勃生長(zhǎng)的生命力量��;一如程千帆所言��,“從冷寂中寫(xiě)出繁華,這就使人感到一種意外的喜悅�����?���!?/p>

風(fēng)景在窗外����,春色在墻外,院中看見(jiàn)的只有落紅遍地��,也許��,這就是紅杏出墻的魅力,也是一種意外驚喜,短短一首小詩(shī)不僅寫(xiě)盡了春天的美�����,而其中所孕育的哲理則妙不可言,所以����,難怪這么多人喜歡這詩(shī)����。

取景小而含意深��,情景交融,耐人尋味����,這些特點(diǎn)使得它成為膾炙人口的名篇�����,但作者葉紹翁卻幾無(wú)人知��,最多是知道在他的名字前面有個(gè)括弧,寫(xiě)著的“南宋”二字����,從中得知他是宋代之人����。

葉紹翁實(shí)在是沒(méi)什么名氣,在宋代詩(shī)人中����,如果不是他這一首詩(shī)���,幾乎不會(huì)有人識(shí)得,他是正史無(wú)名,野史無(wú)載�����,即無(wú)官職傍身���,又無(wú)風(fēng)韻艷聞�,可以說(shuō)是一位籍籍無(wú)名之人��。

從現(xiàn)存點(diǎn)滴的記載來(lái)看���,葉紹翁��,字嗣宗�,號(hào)靖逸,浙江龍泉人����,為南宋中期詩(shī)人,生卒年皆不詳��。

他這名字便稍顯奇怪�,因?yàn)檎l(shuí)也不會(huì)一生下來(lái)父母便給起個(gè)老頭兒的名字,肯定是后來(lái)改的�����,如同寫(xiě)有那昆明大觀樓第一長(zhǎng)聯(lián)的孫髯翁一樣�,誰(shuí)也不知最初的名字為何�。

現(xiàn)在知道的是他祖籍浦城,即今福建南平�,原來(lái)姓李��,祖父李穎士是進(jìn)士出身����,知余杭�����,因助高宗南渡有功,授越州通判,即今浙江紹興�,累遷為刑部郎中,后來(lái)因趙鼎事?tīng)窟B被貶���,遂家道中衰����,至于其父及家庭狀況不詳�。

他很早就過(guò)繼給龍泉葉氏�,一生無(wú)科考及入仕記載,也不知其生活來(lái)源何來(lái)���,他就如梅妻鶴子的和靖先生一樣���,隱居西湖,有詩(shī)集傳世,并作《國(guó)朝聞見(jiàn)錄》��,為補(bǔ)正史不足的重要資料,被收入《四庫(kù)全書(shū)》�����。

但他卻是做過(guò)官的,而且與理學(xué)大師、朝廷重臣真德秀過(guò)從甚密�����,既然能做官�����,那進(jìn)士肯定是考中過(guò)的����,并且他這官做得還不小��,還肯定是中央政府中任職�����,不然�����,如何能編寫(xiě)出《國(guó)朝聞見(jiàn)錄》���,要知道,這可是要以占用大量一手資料來(lái)支撐的��,非僅憑自身親歷和道聽(tīng)途說(shuō)就能寫(xiě)得出來(lái)的����。

十載京塵染布衣���,西湖煙雨與心違��;

隨車(chē)尚有書(shū)千卷,擬向君家賣(mài)卻歸。

我們從這首《贈(zèng)陳宗之》也能看出端倪,十載雖是虛數(shù)�����,但卻表示的是為官時(shí)間并不短,而且一直是在京師中�,“官河深水綠悠悠����,門(mén)外梧桐數(shù)葉秋?�!币苍S是日久不得升遷���,徒有“吟詩(shī)銷(xiāo)遣一生愁�����。”����,中間或發(fā)生什么變故���,或厭倦了官場(chǎng)爾虞我詐,遂棄官歸隱西湖之濱���,當(dāng)然�,也不排除被罷官的可能���。

“不作王門(mén)夢(mèng),來(lái)敲隱者關(guān)”����,他在西湖邊過(guò)得也是很瀟灑���,經(jīng)常與南宋詩(shī)人葛天民詩(shī)酒酬唱,但觀葛天民的詩(shī)作中��,又與姜夔和趙師秀這一眾人大佬級(jí)的人物多有來(lái)往����,經(jīng)常在一起聚會(huì)吟詩(shī)����,想必這其中定有葉紹翁的身影吧。

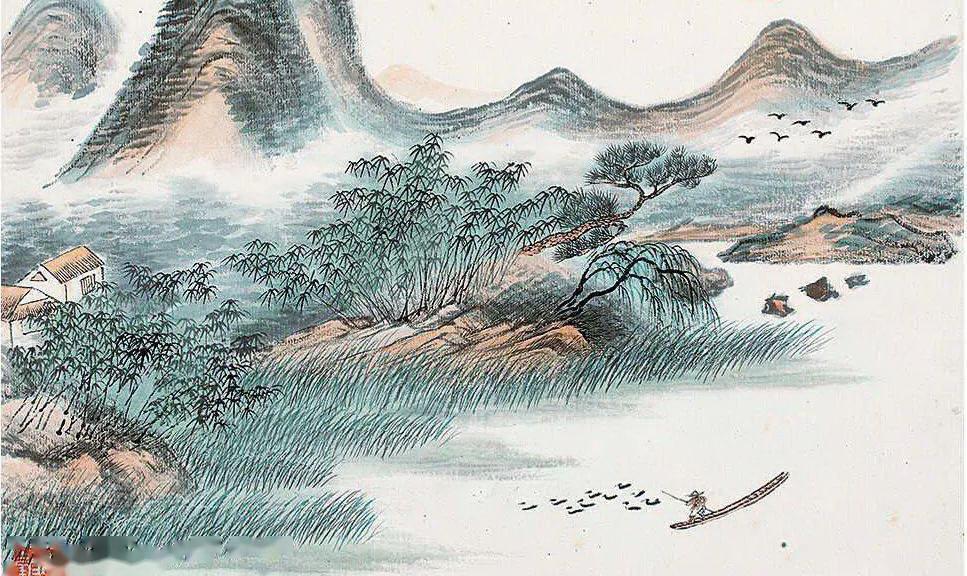

平野無(wú)山見(jiàn)盡天,九分蘆葦一分煙�;

悠悠綠水分枝港,撐出南鄰放鴨船����。

心中有詩(shī)處處景����,葉紹翁生長(zhǎng)于江南,水鄉(xiāng)景致是他詩(shī)歌中永遠(yuǎn)的主題�,這首《嘉興界》清新無(wú)比,將一派煙雨濛籠的江南美景,在動(dòng)靜有序����,遠(yuǎn)近有致的祥和中,一一呈現(xiàn)在讀者面前�����,詩(shī)中有畫(huà)�,畫(huà)中有詩(shī)的境界���,讀來(lái)饒有情趣�。

后人是將葉紹翁歸于江湖詩(shī)派���,這是南宋后期繼“永嘉四靈”后興起的一個(gè)詩(shī)歌流派�����,因陳起刊印《江湖集》而得名,特點(diǎn)有二��,一是作者群絕大部分為布衣之身�;二是以描寫(xiě)山水����,抒發(fā)隱逸之情為主題���。

極端些的���,還會(huì)指斥時(shí)弊�,譏諷朝政,發(fā)泄不鄙棄仕途的不滿(mǎn)情緒,所以后人將這一時(shí)期身份較為卑微,且詩(shī)風(fēng)相近者�,統(tǒng)統(tǒng)歸于江湖詩(shī)派��,代表人物有戴復(fù)古及劉克莊等人���;當(dāng)然,在那些寫(xiě)詩(shī)表達(dá)不與官家為伍的人群中����,是不包括葉紹翁的�����。

如果以詩(shī)風(fēng)劃界����,葉紹翁確屬江湖詩(shī)派�,他的詩(shī)總是給人以淡雅的清新之感,世間的所有似乎都與他無(wú)關(guān)��,起伏的山巒���,溪間的小花,天邊的白云,村落的雞鳴�,在他的筆下都化為詩(shī)意����。

蕭蕭梧葉送寒聲,江上秋風(fēng)動(dòng)客情�;

知有兒童挑促織����,夜深籬落一燈明���。

這首《夜書(shū)所見(jiàn)》應(yīng)該是他隱居西湖前所寫(xiě),抒寫(xiě)的是在外漂泊時(shí)的心情�����,前兩句以秋風(fēng)蕭蕭�,風(fēng)動(dòng)梧桐��,寒意陣陣開(kāi)筆����,勾起游子思鄉(xiāng)情�,但后面卻從這悲秋中豁然挑開(kāi)了一絲明朗����,以?xún)和娲倏椫揪墸屪髡叩男那橛謿g快了起來(lái)��,于是,將“江村月落正堪眠”的困意一掃而空���,挑燈夜讀�,樂(lè)哉悠哉�。

這可以說(shuō)是葉紹翁僅次于那“一枝紅杏出墻來(lái)”的詩(shī),既愁慘悲涼又饒有情趣,起落有致����,韻味無(wú)窮�,但是�����,如果將最后一句理解為鄉(xiāng)思濃愁�,夜不能寐,輾轉(zhuǎn)反側(cè)��,似乎也說(shuō)得通���,也許,這就是這首詩(shī)的魅力所在吧。

所以�����,與其說(shuō)是寫(xiě)羈旅鄉(xiāng)思��,還不如說(shuō)這是葉紹翁借獨(dú)棲江邊館驛的孤獨(dú)����,潑墨繪就的一幅《旅居江舍夜景圖》����,重在寫(xiě)景而非抒情,這應(yīng)該就是葉紹翁的詩(shī)風(fēng)�。

淡淡地,他將風(fēng)送寒涼����、情動(dòng)秋江的景致在讀者面前一一搖過(guò),冷寂孤寒的人生感悟在他的筆下緩緩流出���,至于作者的心情如何����,盡可腦洞大開(kāi)地想象去�,比如“紅杏出墻”����。

葉紹翁留下的詩(shī)大概有五十余首,比較詭異的是����,其中竟沒(méi)有一首詞作���,在南宋詞風(fēng)大盛之時(shí)�����,文人都會(huì)填詞的,即使如陸游這樣一生寫(xiě)有近萬(wàn)首詩(shī)之人�����,也寫(xiě)有十?dāng)?shù)闕詞���,而其中的《釵頭鳳》還是愛(ài)情詞中的極品之作���。

以我的推測(cè),雖然葉紹翁是以布衣自居�����,但骨子里還是認(rèn)為自己是正宗文人�,而對(duì)于歡宴上“詩(shī)余”,他是不恥為之的,這也是當(dāng)時(shí)文人的普遍看法��,他自是不能脫俗��;也許�,他自己是沒(méi)有機(jī)會(huì)去KTV放歌歡娛�����,所以對(duì)填詞作曲很敵視吧。

開(kāi)門(mén)迎客著山袍���,井畔獼猴一樹(shù)桃����;

兒向草間尋落果��,妻從墻角過(guò)香醪���;

舊栽松子今能大����,新起茅堂不甚高��;

歷遍貴游無(wú)此味��,韭和春雨筍和糟���。

這是一首《訪(fǎng)隱者》,葉紹翁至少在人生的后期�,一直是隱居在西湖,其實(shí)我覺(jué)得說(shuō)他是家居西湖可能更合適些,他只最選擇了一處心儀之地過(guò)生活��,平素一樣出門(mén)訪(fǎng)友����,游山玩水�����,只是不再與朝堂有甚瓜葛�����,僅此而已。

而他所交之友大致都是同道中人����,所以�����,這首詩(shī)中表現(xiàn)出來(lái)了鄉(xiāng)間美景�,朋友一家悠然自得���,無(wú)拘無(wú)束的生活狀態(tài)��,看著是那般地喜人����,和諧美滿(mǎn)得逆天了���,從中我們也能感受到作者避世脫俗,隨性自然,高蹈絕塵的襟懷�。

由官而隱,這其中葉紹翁必有其心路坎坷�����,盡管我們不知葉紹翁是如何一個(gè)軌跡���,但是�����,“萬(wàn)古知心只老天,英雄堪恨復(fù)堪憐”,能以英雄期許之人�����,至少說(shuō)明他也曾有報(bào)國(guó)之心的,只是報(bào)國(guó)無(wú)門(mén)�,蹉跎歲月�����,一腔熱血遂轉(zhuǎn)化為無(wú)奈的深深嘆息�����。

隱者的情結(jié)于葉紹翁來(lái)說(shuō)卻是隨時(shí)相伴終始���,“幾回松下去,鋤得茯苓還”�,在他的詩(shī)作中��,有很多對(duì)隱者的羨慕和向往的描寫(xiě)��,但是����,如果細(xì)細(xì)品來(lái)能看出,他向往的并不是“山中無(wú)歷日�����,寒盡不知年”般的歸隱,而是一種寧?kù)o��。

隱隱煙村聞犬吠�,欲尋尋不見(jiàn)人家����;

只於橋斷溪回處����,流出碧桃三數(shù)花�����。

這首詩(shī)名為《煙村》,由尋常之景道出內(nèi)心的獨(dú)白����,每一句都美得如詩(shī)如畫(huà)�,連起來(lái)的話(huà)�����,那就是一幅絕美的山水畫(huà)卷��,大有“不知有漢��,無(wú)論魏晉”之神韻��。

在他的筆下,你都會(huì)感覺(jué)到這寧?kù)o二字幾乎是無(wú)處不在,這說(shuō)明他向往的是舒適的自然生活���,這其中帶著濃濃的道家風(fēng)韻,所以,在他的詩(shī)作中呈現(xiàn)的是��,沒(méi)有世俗煙火味的清新自然�,如田園牧歌般的鄉(xiāng)村場(chǎng)景�,也許����,這便是他心中的桃花源。

我們從葉紹翁的詩(shī)作中能看出�����,一名心志純潔���,不以俗事為念的高士,在山水間尋到了快樂(lè),在鄉(xiāng)野中覓著了情趣。

“童先孤鶴化���,云伴一身閑”,盡管他在史書(shū)中無(wú)跡可尋�,但在湖光山色照映下,我們似乎會(huì)看見(jiàn)�,一位策杖行走在江南煙雨中的老者悠然自得的神態(tài)����,我突然發(fā)現(xiàn)����,葉紹翁簡(jiǎn)單的一生��,其實(shí)很美好���。

歷來(lái)唐詩(shī)宋詞雙峰并峙,于宋詩(shī)便顯得很尷尬��,而且一直被貼上“理趣”的標(biāo)簽��,而我則比較喜歡品味宋代那些清新的小詩(shī),雄唐駿馬秋風(fēng)薊北�;秀宋杏花春雨江南���,唐之金戈鐵馬���,宋之鄉(xiāng)間野趣����,各有各的味道,于詩(shī)����,符合自己的心境便好,而葉紹翁正是這樣一位能在我心中引發(fā)共鳴的詩(shī)人���。