2.宣泄患處的病理產(chǎn)物?�;继幹行氖遣±懋a(chǎn)物蓄積最多之處����,患處附近也是病理產(chǎn)物謀求出路最近之處��,如果加作用于這些孔穴特別是針刺或火針,則病理產(chǎn)物自會(huì)更易得到宣泄;或是病理產(chǎn)物在灸針的作用下,由于理化狀態(tài)的改變���,而減輕其毒性�。尤以灸法對(duì)很多病菌與毒素����,均有直接撲滅與中和的作用��,在很多急性化膿性炎癥的初起���、以及蛇蟲(chóng)咬等��,直接在患處施灸,均有很高的療效����。

3.作用于神經(jīng)末梢及感受器。直接作用于患處及其附近之孔穴��,既可以刺激神經(jīng)末梢及其感受器�����,向高級(jí)神經(jīng)中樞發(fā)出沖動(dòng)��,激起全身與局部的各種反應(yīng)��,也可影響到經(jīng)絡(luò)體系�,使感傳向遠(yuǎn)處傳導(dǎo),產(chǎn)生局部與整體相結(jié)合的功效����。

#pgc-card .pgc-card-href { text-decoration: none; outline: none; display: block; width: 100%; height: 100%; } #pgc-card .pgc-card-href:hover { text-decoration: none; } .pgc-card { box-sizing: border-box; height: 164px; border: 1px solid #e8e8e8; position: relative; padding: 20px 94px 12px 180px; overflow: hidden; } .pgc-card::after { content: " "; display: block; border-left: 1px solid #e8e8e8; height: 120px; position: absolute; right: 76px; top: 20px; } .pgc-cover { position: absolute; width: 162px; height: 162px; top: 0; left: 0; background-size: cover; } .pgc-content { overflow: hidden; position: relative; top: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); } .pgc-content-title { font-size: 18px; color: #222; line-height: 1; font-weight: bold; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; } .pgc-content-desc { font-size: 14px; color: #444; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; padding-top: 9px; overflow: hidden; line-height: 1.2em; display: -webkit-inline-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; } .pgc-content-price { font-size: 22px; color: #f85959; padding-top: 18px; line-height: 1em; } .pgc-card-buy { width: 75px; position: absolute; right: 0; top: 50px; color: #406599; font-size: 14px; text-align: center; } .pgc-buy-text { padding-top: 10px; } .pgc-icon-buy { height: 23px; width: 20px; display: inline-block; background: url(https://lf6-cdn-tos.bytescm.com/obj/cdn-static-resource/pgc/v2/pgc_tpl/static/image/commodity_buy_f2b4d1a.png); } 灸繩周楣聲青島出版社 ¥79 購(gòu)買(mǎi) (三)傳統(tǒng)特效穴

如腎俞與氣海�,可以固本培元,三里與中脘可以寬中和胃�����,口苦取膽俞與陽(yáng)陵����,口甜取脾俞與陰陵����,盜汗取陰郄�����,療腫取靈臺(tái)�,如此等等�,不一而足��,皆須依靠平時(shí)的經(jīng)驗(yàn)積累���,用時(shí)方可手到拈來(lái)。

(四)臨床經(jīng)驗(yàn)穴

如百會(huì)與腎俞同取�,可舉陷升陽(yáng)���,而治遺尿久泄;風(fēng)池與陽(yáng)陵同取���,可降逆疏風(fēng)����、立即降低血壓���;耳尖可以統(tǒng)治全身百病�,闌俞可以專攻腸癰����。肩井消瘰疬如神���,懸鐘止鼻血立效��,這些都是在前人基礎(chǔ)上�,有所補(bǔ)充和驗(yàn)證而來(lái)的����。

(五)天人相應(yīng)穴

人的生理活動(dòng),時(shí)刻與自然界的各種變化息息相通��,天人合一����,這是中醫(yī)學(xué)說(shuō)的重要內(nèi)容之一。在針灸臨床上不論是局部與就近取穴��,或是遠(yuǎn)道與循經(jīng)取穴�,總是以病人為主體���,而與周圍的外界環(huán)境,未曾統(tǒng)一考慮。而在“子午流注”����、“移光定位”與“臟氣法時(shí)”的幾種取穴法當(dāng)中,則是以天人相應(yīng)的理論為指導(dǎo)�����,以順陰陽(yáng)而調(diào)氣血為主體��,把人體與自然界的變化規(guī)律統(tǒng)一對(duì)待,是一種高層次的針灸方法,有關(guān)“子午流注”的內(nèi)容,自有專書(shū)專門(mén)介紹��,其不足之處在另一拙著《針鐸》也有討論,而“移光定位”與“臟氣法時(shí)”的兩種取穴法�����,也在另一拙著《針鐸》中再作說(shuō)明���,此處不贅�。

(六)病理反應(yīng)穴

有諸內(nèi)必然形諸外��,故內(nèi)臟病變常可在體表的某些特定部位出現(xiàn)某些病理反應(yīng)物與病理現(xiàn)象���。即或是在體表的病變����,也能在其附近或遠(yuǎn)隔部位出現(xiàn)某種反應(yīng)��,如小紅點(diǎn),小黑點(diǎn)��,局部皮膚凸起凹陷之處����?���;虬磯后w表之某一點(diǎn)時(shí)�,指下即有空虛��、硬結(jié)��、索狀物或舒暢與壓痛等�。在急性炎癥時(shí),以小紅點(diǎn)最為多見(jiàn),特以壓痛反應(yīng)最為重要,故另作專題介紹�。

另外�,還有熱敏點(diǎn)反應(yīng),也應(yīng)注意選用�����。古方有神燈照法�����,是用辛溫竄透之品����,卷成藥捻����,點(diǎn)燃�����,在患處慢慢移動(dòng)熏照。當(dāng)照至敏感點(diǎn)時(shí)��,每見(jiàn)火焰下沉,而局部之熱感亦向深部竄透�����?���;蛴冒瑮l點(diǎn)燃慢慢熏烤,當(dāng)熏至敏感點(diǎn)時(shí)��,亦可使熱感向內(nèi)深透�,或向遠(yuǎn)方傳布���。如有發(fā)現(xiàn)這就是最佳的灸點(diǎn)(亦可針)��。低電阻反應(yīng)亦與此法相近�。

2

壓痛穴在臨床上的應(yīng)用

先說(shuō)說(shuō)壓痛穴的歷史源流�����。壓痛穴的出現(xiàn)和正確地應(yīng)用��,對(duì)臨床各科的診斷和治療均有重要意義���,尤其是對(duì)灸針的治療作用更為重大��,這在古代的許多文獻(xiàn)中早有記載��。如《素問(wèn)·繆刺論》曰:“邪客于臂掌之間,不可得屈���,刺其踝后����,先以指按之,痛����,乃刺之�����?��!薄鹅`樞·五邪》:“邪在肺,則病皮膚痛�,寒熱上氣���,喘,汗出,咳動(dòng)肩背��,取之膺中外腧、背三節(jié)五節(jié)之旁���,以手疾按之,快然乃刺之���?��!薄锻馀_(tái)》卷十九�����,中膂內(nèi)俞條曰:“主腰痛不可悗俯……背中怏怏���,引脅痛¨…俠膂如痛�����,按之應(yīng)手�,灸立已?���!彼麜?shū)不及具載��。特以《資生經(jīng)》一書(shū)����,對(duì)壓痛穴更特別重視�����,稱之為“病體最覺(jué)酸痛處”?��?梢?jiàn)壓痛穴的發(fā)現(xiàn)與應(yīng)用,在我國(guó)醫(yī)學(xué)史上是有著悠久的歷史與實(shí)踐基礎(chǔ)的��。

(一)壓痛穴出現(xiàn)的規(guī)律

尋找壓痛反應(yīng),一定要心中有數(shù),根據(jù)一定的規(guī)律方可伸手即得�����,總不能在患者身上亂摸一通�,一般可按照下列途徑尋找���。

1.遠(yuǎn)距離反應(yīng)��。

(1)特定區(qū)域:不同部位的不同疾病,均可在身體的某一區(qū)域范圍之內(nèi)出現(xiàn)相同和類似的反應(yīng),針對(duì)其特有反應(yīng)進(jìn)行治療,就可收到滿意的效果���。這就是第四�����、五、六����、七、八胸椎��,更以第五至七椎及其兩側(cè)尤為重要�。古人的四華穴、八華穴,騎竹馬灸�,灸哮喘���,反胃���,以及惡瘡瘰疬諸癥,都是在這一區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的。而百病皆主之膏肓���,也是在這一范圍之內(nèi)�。由于背部的這一區(qū)域正在心臟的后方��,背為陽(yáng)����,心為陽(yáng)中之太陽(yáng)����,故筆者把這一區(qū)域稱為“陽(yáng)光普照區(qū)”,以見(jiàn)其地位之重要����。更由于這一區(qū)域肌肉豐厚����,地位隱蔽�,安全穩(wěn)妥,是化膿灸選穴的最佳處所����,值得重視。

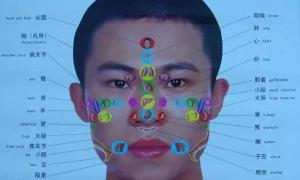

(2)相應(yīng)經(jīng)穴:除身體的許多疾病均可在背部督脈及膀胱經(jīng)上出現(xiàn)反應(yīng)而外�����,其余也基本與疾病的相應(yīng)經(jīng)穴相符����。如顏面病的反應(yīng)經(jīng)穴大都在手足陽(yáng)明;側(cè)頭及耳前后病多在手足少陽(yáng)��、手足太陽(yáng)�;胸腹多在手足陽(yáng)明��、少陰��;胸脅多在手足少陽(yáng)��、厥陰;其余臟腑也可大體與所屬經(jīng)穴相當(dāng)����。但如果按照正常的經(jīng)穴

體系來(lái)尋找反應(yīng)穴的存在�����,并不能完全相符����,總是存有一定的偏差��。這有幾種原因:第一是生理上的差異��,反應(yīng)穴大體是以生理穴為基礎(chǔ)����,而每個(gè)生理穴因個(gè)體差異,不可能人盡相同���;第二是病理上的差異�����,因病變的位置、性質(zhì)與種種因素的不同,其反應(yīng)點(diǎn)也有相應(yīng)的變化�����;第三今人所沿用的經(jīng)穴位置,各家也互不一致,不能與實(shí)際相符�����。故只能掌握其大體范圍,不能按圖索驥。

(3)相應(yīng)部位:當(dāng)某種病癥居于身體之某一側(cè)時(shí)�,壓痛或他種反應(yīng)�����,大多都是患側(cè)強(qiáng)于健側(cè)���,或是只能見(jiàn)于患側(cè)���,如病變左右難分與左右對(duì)稱者�����、則反應(yīng)多見(jiàn)于身之正中�,亦見(jiàn)于左右上下肢之對(duì)稱經(jīng)穴����。

2.近距離反應(yīng)����。在接近與緊鄰病處的近距離反應(yīng)更為常見(jiàn),臟腑的俞募大體上是與所屬臟器的高下相當(dāng)����,當(dāng)其罹受病患時(shí)首先能在相應(yīng)的俞募出現(xiàn)反應(yīng)����,如肝膽病在肝俞����、膽俞與期門(mén)�����、日月等處能出現(xiàn)反應(yīng)��,這是近距離的�,如出現(xiàn)在陽(yáng)陵�����、中封等處則是遠(yuǎn)距離的���。而在膿腫周圍如出現(xiàn)有特殊的敏感之處���,當(dāng)

然是近距離的���,如《瘍醫(yī)大全》灸癰疽法日:“屈指從四圍按之遇痛處是根,就是重按深入�,自覺(jué)輕快,即此灸之���。”至于取遠(yuǎn)取近��、或是遠(yuǎn)近同取����,則按情況決定����。

(二)壓痛穴的存在形式

壓痛穴的強(qiáng)弱����、大小�����、多少和深淺�����,同病情的輕重有著密切的關(guān)系��,有時(shí)可特別強(qiáng)烈,常能為患者自身所感知�����,或是為患者在無(wú)意中觸及����。最大的能有指頭大小�,最小的也能像綠豆和芝麻。最少的只能發(fā)現(xiàn)一處,最多的能有五六處���。最深的能在肌肉深處�����,必須用力按壓才能發(fā)現(xiàn),最淺的只要輕觸皮膚即可被感

知�����。疾病愈嚴(yán)重則壓痛愈多、愈大�、愈淺���,反之則愈少、愈小���、愈深。當(dāng)疾病痊愈后����,反應(yīng)穴也就隨之消失���。癥狀已經(jīng)改善或自覺(jué)痊愈者����,如壓痛仍然存在,則指示有復(fù)發(fā)的可能。

(三)壓痛穴的尋找手法

一般的均是先行在背部探索為主��。令患者露出背部,雙手交叉抱肩��,身體略向前傾�,使肩胛骨分殲�����,首先進(jìn)行目測(cè)���,如發(fā)現(xiàn)有變色變形之處�����,即直接用手指尖對(duì)之按壓��,??梢挥|即得���。常規(guī)的方法是用人指第一節(jié)指腹(食中指均可)先沿脊柱正中��、次沿脊柱兩側(cè)自上而下按壓一次�����。用力徐緩均勻���,以便發(fā)現(xiàn)淺表

的反應(yīng)�����。再自下而上細(xì)心推壓一次�����,用力要稍重�����,以便發(fā)現(xiàn)皮下組織及肌肉部分的反應(yīng)。按壓時(shí)切忌使指頭跳躍前進(jìn)�。只要上下來(lái)回一次即可���,如按壓次數(shù)太多�,使患者感覺(jué)疲勞���,反而不易發(fā)現(xiàn)�����。用力要適當(dāng),用力過(guò)大可出現(xiàn)假陽(yáng)性反應(yīng)�,過(guò)小則一些微小的深部壓痛又不易捕獲。如有發(fā)現(xiàn)應(yīng)以一個(gè)指頭確定�����,再做好標(biāo)志����。如屬對(duì)稱經(jīng)穴,兩側(cè)應(yīng)先后同時(shí)探索��。

(四)對(duì)壓痛穴的選擇

一種疾病可以在幾條或同一經(jīng)絡(luò)上面出現(xiàn)幾個(gè)壓痛穴或他種病理反應(yīng)�����。例如面部的膿腫可以在左右手陽(yáng)明經(jīng)的合谷、手三里���、曲池等處,或者在陽(yáng)明經(jīng)的庫(kù)房����、屋翳��、膺窗��、三里及督脈的至陽(yáng)���、靈臺(tái)等處均有壓痛反應(yīng)出現(xiàn)。這些反應(yīng)有強(qiáng)有弱��,有遠(yuǎn)有近,是全用為好�����,還是單用為好�,就應(yīng)該區(qū)別對(duì)待���。經(jīng)驗(yàn)證明,如在不同的或是同一經(jīng)絡(luò)上面能出現(xiàn)幾個(gè)壓痛穴����,并不需要全部使用���,原則上是揀強(qiáng)的或近的先用,弱的遠(yuǎn)的則可用可不用�����。分別應(yīng)用較同時(shí)應(yīng)用為好。如果采用直接灸��,則1~2 穴即可�����。溫和灸則可以分次應(yīng)用或輪用。

在絕大多數(shù)病例�,是能有壓痛反應(yīng)出現(xiàn)的��,但并不是所有的疾病都能出現(xiàn)。或者已經(jīng)出現(xiàn)���,但是由于學(xué)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的限制而未被發(fā)現(xiàn)時(shí)���,就不應(yīng)為反應(yīng)穴所拘泥�����,而應(yīng)因病取穴��。如所選的經(jīng)穴恰當(dāng),效果同樣良好���。因此在掌握反應(yīng)穴的同時(shí)�,也不能忘記因病選穴的法則。

(五)對(duì)壓痛穴的應(yīng)用方法

當(dāng)壓痛穴一經(jīng)發(fā)現(xiàn)與確定之后�����,即可采用多種方法對(duì)之施加影響與作用,如直接灸��,間接灸,溫和灸,拔罐���,挑割����,埋藏等均可應(yīng)用。老病以直接灸效果最為確實(shí)���,新病則在其余諸法中任擇一種即可��。

3

對(duì)禁灸穴的認(rèn)識(shí)

(一)古人對(duì)禁針禁灸諸穴認(rèn)識(shí)并不一致

在應(yīng)用艾灸或針刺時(shí),對(duì)于孔穴位置的選擇��,是一個(gè)十分重要的問(wèn)題�,用之得當(dāng)�,功效自生,用之失當(dāng)�����,災(zāi)害立至�。故《素問(wèn)·刺禁論》說(shuō):“臟有要害,不可不察……從之有福��,逆之有咎�����。”由于灸與針是兩種刺激方法,禁針者未必禁灸�����,禁灸者又未必禁針。故古人分別有禁針與禁灸諸穴�����,且非常重視���,但各

書(shū)所載甚不一致�。故【明】高武曰:“或問(wèn)《素問(wèn)注》���,《銅人》�,《明堂》,《千金》諸書(shū),于髎穴有宜針灸����,有禁針灸����,刺淺刺深��,艾壯多寡不同��,將孰從哉!”現(xiàn)時(shí)有的針灸考試課題�����,把禁針禁灸穴列為考試內(nèi)容之一�,但究以何書(shū)作為標(biāo)準(zhǔn)答案���,恐怕連命題者自己也說(shuō)不清。

(二)禁灸諸穴應(yīng)按灸法種類分別對(duì)待

一般地說(shuō)�,針害大于灸害���,而灸害又因灸法的種類不同而應(yīng)分別對(duì)待���,決不能一概而論。古之所列禁灸諸穴�,主要是指直接灸而言����,與其說(shuō)是“禁灸諸穴”不如說(shuō)成是“禁灸諸部”更為相宜,故對(duì)于直接灸來(lái)說(shuō)���。一��、凡屬顏面部位��,不論何穴一概禁用����;二���、身體暴露部位,宜不用或少用����,即須應(yīng)用也應(yīng)征得患者同意,特以婦女更宜審慎��;三、正當(dāng)關(guān)節(jié)處����,最好不用����,也曾見(jiàn)有因感染而成殘廢者;四、動(dòng)脈應(yīng)手處����,如經(jīng)渠、沖陽(yáng)等穴更宜切忌;五����、手足沖要之處,如手足指及手足掌心�����;六、身體隱匿處�,如腋窩����,會(huì)陰等處�,灸瘡發(fā)作至為不便;七�����、特殊部位,如乳中�����、神闕等�。以上主要是指在直接灸時(shí)����,由于灸瘡之位置可以產(chǎn)生某種后果與對(duì)生活作息產(chǎn)生不良影響而言,不必為孔穴所拘?!督疳樏坊ㄔ?shī)鈔》對(duì)此有扼要說(shuō)明����,摘錄于下,以供參考�����。

針灸必須藉孔穴,宜針宜灸須分別����,

諸說(shuō)不同難適從��,我今擇要為君說(shuō):

主病之穴有多般,擇其安者自合轍���,

囿于古說(shuō)亦非宜,穴失其用將湮沒(méi)���。

顏面諸穴火難行,灸瘡發(fā)作瘢難滅�;

腋胭肘掌灸亦難,行坐痛禁人不悅�;

動(dòng)脈應(yīng)手慎灸針���,傷其筋脈防出血��;

背部多灸針略深�,胸腹淺刺為妙訣����;

腹部諸穴孕不宜,足之陰陽(yáng)亦可識(shí)�����。

旁通博覽一反三,始可仁心用仁術(shù)�����。

在今天隔物灸與溫和灸已經(jīng)普遍應(yīng)用的情況下����,對(duì)于上述直接灸的禁忌范圍自然已經(jīng)大大縮小����,或者說(shuō)七列禁區(qū)已基本不復(fù)存在��,決不能曾聽(tīng)說(shuō)過(guò)某穴禁灸�����,而連任何灸法都不敢對(duì)之應(yīng)用�,那不是因噎廢食了嗎�?因此要了解某穴是否禁灸,應(yīng)該首先認(rèn)清灸法的種類,而后才能有正確的答案。

(三)孔穴對(duì)灸與針不同的特異作用還有待探索

何穴宜針,何穴宜灸����,何病宜針,何病宜灸�,雖然大體上可以說(shuō)得通�,但何穴宜灸禁針����,何穴宜針禁灸����,則所見(jiàn)與體會(huì)不多,文獻(xiàn)資料也頗缺乏����。雖然《千金》曾有“至如石門(mén),關(guān)元二穴����,在帶脈下相去各一寸之間,針關(guān)元主婦人無(wú)子���,針石門(mén)則終身絕嗣���。神庭一穴在于額上��,刺之則發(fā)狂,灸之則愈癲��,其道幽微�,豈可輕侮之載����?!钡参茨艿玫綇V泛驗(yàn)證���。這也是灸針領(lǐng)域內(nèi)一個(gè)有待探索的奧秘�����,期望在這方面能有所發(fā)掘���。

治療總則��,《靈樞·經(jīng)脈篇》說(shuō):“盛則瀉之�,熱則疾之�����,寒則留之��,下陷則灸之�����,不盛不虛以經(jīng)取之����。”大意是說(shuō)��,屬實(shí)的病證就要用瀉法,屬虛的病癥就要用補(bǔ)法�����,屬熱性的病癥刺針就要快速�����,屬寒性的病癥就要留針���,陽(yáng)氣不足而下陷不起的就用灸法,不實(shí)不虛的就取治于本經(jīng)����,虛實(shí)夾雜的病證就要分經(jīng)推求��,調(diào)其虛實(shí)。

臨床上具體應(yīng)用時(shí)�,凡屬實(shí)熱的病證應(yīng)瀉宜針���;凡屬虛寒的病證應(yīng)補(bǔ)宜灸。但又不能完全以補(bǔ)瀉來(lái)分針灸����,而是針亦有補(bǔ)瀉�����,灸亦有補(bǔ)瀉,要在方法上運(yùn)用技巧���。

灸療原則大致如下:

- 凡病屬虛寒者多取背部俞穴灸之��。

- 凡病實(shí)熱者多取四肢穴道灸之�����。

- 凡病在上部者�����,肩髃���、曲池、郄門(mén)���、外關(guān)、內(nèi)關(guān)、合谷皆可用。

- 凡病在下部者�,環(huán)跳�����、陽(yáng)陵泉�、太沖、足三里�����、三陰交皆可用。

- 預(yù)防一切傳染病��,灸中脘���、關(guān)元、足三里�,經(jīng)常灸更佳����。

- 凡病屬全身者���,可取大椎����、風(fēng)門(mén)��、身柱、腎俞�����、中脘���、關(guān)元����、足三里。

1��、常見(jiàn)癥狀及雜病

【頭痛】頭維、上星��、百會(huì)、風(fēng)池、天柱、風(fēng)門(mén)、合谷����、足三里�����、陽(yáng)陵泉�、太沖���、申脈����,根據(jù)頭痛部位適當(dāng)選穴�����。

【偏頭痛】風(fēng)池、頭維、通天(灸良效)����、太陽(yáng)、列缺����、陽(yáng)陵泉�、丘墟�����,取患側(cè)穴���。

【發(fā)熱】風(fēng)池���、大杼���、大椎�����、曲池��、三間���、后溪、足三里

【盜汗】百會(huì)����、肝俞�、陰郄穴�、后溪。

【嘔吐】身柱、上脘���、內(nèi)關(guān)�����、足三里���。

【水腫】腎俞、三焦俞���、膀胱俞、中脘、關(guān)元、水分�、陰陵泉���、三陰交��。

【腹水】腎俞���、三焦俞、水道���、中脘�、水分����、關(guān)元���、陰陵泉、足三里�、水泉��、公孫����、太白。

【腹痛】 1�、上腹部:上脘、中脘�����、梁門(mén)、梁丘、足三里。2、下腹部:天樞����、關(guān)元、內(nèi)關(guān)、公孫�。

【哮喘】大椎�、肺俞、膻中���、腎俞���、中脘����、關(guān)元、足三里��。

【咯血】肺俞、曲池��、尺澤���、三陽(yáng)絡(luò)�、郄門(mén)��、血海���。

【衄血】大椎�、上星、迎香、手三里�、尺澤����、溫溜�����、孔最����、合谷�����、少商����。

【心悸】內(nèi)關(guān)���、膻中、心俞����、足三里���。

【腰背痛】大杼�����、肝俞�����、腎俞、次髎����、委中、承山�����。

【腳跟痛】仆參�����、水泉����、申脈����、照海�����、局部灸。

【便秘】左腹結(jié)�����、天樞��、神門(mén)���、支溝��、大腸俞、足三里��。

【便血(腸出血)】天樞����、溫溜��、合谷���、大腸俞�����、秩邊��、陽(yáng)陵泉����、承山�、梁丘。

【休克】百會(huì)���、神闕�、大陵�、足三里、人中�。

【驚厥】大椎、曲池�、陽(yáng)陵泉、足三里�、手足十二井����。

【失語(yǔ)】啞門(mén)����、廉泉����、天突����、內(nèi)關(guān)����、通里、合谷���。

【瘧疾】大椎�、間使���、足三里���、后溪���。

【身體虛弱】大椎���、中脘�����、關(guān)元、足三里�����。

【中毒】筑賓灸能下胎毒、藥毒��。水毒取腎俞,食物中毒取大腸俞。

【輸血輸液反應(yīng)】百會(huì)�����、大椎�、曲池����、足三里��。

【血沉速率快】大椎、陽(yáng)陵泉、膈俞。

2、呼吸系統(tǒng)疾病

【感冒】風(fēng)門(mén)����、大椎、太陽(yáng)���、尺澤�、合谷、外關(guān)�����、足三里����。專灸風(fēng)門(mén)�、足三里可預(yù)防流感����。

【氣管炎】風(fēng)門(mén)、大杼、身柱���、膈俞����、腎俞����、肺俞����、中府、膻中、中脘�����、尺澤�、豐隆�����。

【支氣管哮喘】風(fēng)門(mén)���、身柱���、肺俞���、靈臺(tái)��、脾俞�、腎俞��、天突��、中脘、中府�、膻中�、尺澤��、內(nèi)關(guān)、足三里��。三伏天灸大椎穴。

【肺炎】風(fēng)門(mén)�、心俞、肺俞、尺澤�����、孔最、足三里����。

【肺化膿癥】大椎�、肺俞�����、孔最�、足三里。

【肺結(jié)核】體溫正常者:肺俞�、胃俞�����、中脘���、列缺、足三里。體溫略高者:大杼、身柱�、曲池、尺澤,此病亦早灸長(zhǎng)灸���。

【肺癌】肺俞�����、膏盲��、中府、孔最�����、足三里���。

【胸膜炎】肩井����、風(fēng)門(mén)、至陽(yáng)����、膈俞、肝俞��、期門(mén)�����、中脘��、支溝、郄門(mén)�����、陽(yáng)陵泉���、外丘�����。

3�、循環(huán)系統(tǒng)疾病

【高血壓】百會(huì)(輕灸)、風(fēng)池����、人迎�、肝俞���、腎俞���、曲池、陽(yáng)陵泉��、足三里、三陰交、太沖�、風(fēng)門(mén)。

【中風(fēng)預(yù)防】

1���、風(fēng)池�����、天柱��、肩井、手三里�、神門(mén)、陽(yáng)陵泉����、風(fēng)市、足三里,凡八穴����,左右兩側(cè)灸�,隔2日一次����。

2����、膝眼灸�����,灸療時(shí)間稍長(zhǎng)�����,建議60分鐘以上��。

3���、百會(huì)�����、肩井�����、大椎、曲池�、手三里���、間使�����、足三里�����,七穴同用����,雙側(cè)灸���。

4、足三里����、絕骨。

以上任選一方�����。

【動(dòng)脈硬化】大杼、大椎�、腎俞、陽(yáng)陵泉����、足三里

【心功能亢進(jìn)】心俞���、膻中�����、巨闕、郄門(mén)、內(nèi)關(guān)��、陰郄��、神門(mén)、足三里�。

【冠心病】厥陰俞���、神道��、心俞、天宗�����、膻中��、巨闕��、曲池、郄門(mén)����、大陵����、太淵��、三陰交�、太溪。心絞痛發(fā)作時(shí)����,灸郄門(mén)���、內(nèi)關(guān)����、膻中��。

【心律失?!?/strong>同冠心病���。

【風(fēng)濕性心臟病】心俞����、靈臺(tái)����、肝俞�����、巨闕����、郄門(mén)�、小海�����、神門(mén)���、足三里。

【充血性心力衰竭】心俞、脾俞���、腎俞、郄門(mén)、內(nèi)關(guān)、中脘���、足三里�����。

【無(wú)脈癥】心俞�����、曲池�、尺澤���、內(nèi)關(guān)、通里�����、太淵�、列缺。

4、血液系統(tǒng)疾病

【貧血】膈俞����、脾俞、中脘����、足三里��、絕骨。

【白血病】膈俞、脾俞��、中脘、足三里、絕骨�,心俞��、大椎����、血海。

【紫癜】風(fēng)門(mén)���、膈俞��、中脘、曲池、風(fēng)市、足三里����、筑賓�。

【白細(xì)胞減少癥】大椎��、膈俞、脾俞、足三里��、關(guān)元�。

5、消化系統(tǒng)疾病

【口腔炎】頰車、地倉(cāng)���、下關(guān)、曲池、合谷�、中脘��、脾俞、胃俞��、足三里。

【下牙痛】頰車����、大迎����、下關(guān)�、溫溜、合谷、三間�����。

【齒齦痛】手三里、曲池��、厥陰俞。

【食管痙攣】膻中、巨闕、中脘�����、內(nèi)關(guān)����、膈俞、至陽(yáng)�、足三里��、內(nèi)廷。

【急性胃腸炎】中脘、梁門(mén)�、水分��、大腸俞�、溫溜�����、內(nèi)關(guān)、梁丘、足三里����。

【慢性胃腸炎】上脘、中脘�、梁門(mén)�����、脾俞�����、偏歷�、足三里��。

【胃潰瘍】中脘���、肝俞、脾俞���、胃俞���、梁丘��、陽(yáng)陵泉。

【胃酸過(guò)多癥】中脘����、不容�����、巨闕�����、膏盲、胃?jìng)}����、陽(yáng)陵泉、中封��、地機(jī)���。

【胃痙攣】中脘��、梁門(mén)���、章門(mén)、巨闕��、肝俞、胃俞、梁丘�����、足三里�、內(nèi)廷。

【胃擴(kuò)張】上脘�、中脘�、氣海、至陽(yáng)��、膈俞、脾俞��、胃俞、足三里���。

【胃下垂】百會(huì)���、中脘�、大橫�、氣海����、胃俞�����、上巨虛�����、足三里。

【十二指潰瘍】中脘�����、肝俞�����、脾俞�����、胃俞����、梁丘、陽(yáng)陵泉����,胃?jìng)}、滑肉門(mén)�。

【腸絞痛】天樞、神闕(膈鹽灸)�����、氣海��、大巨���、大腸俞�、足三里。

【闌尾炎】下脘�、氣海�����、大巨����、大腸俞����、溫溜����、梁丘、闌尾穴�����、合谷���、上巨虛�����,急性者宜多灸。

【腸梗阻】中脘、氣海�、天樞、命門(mén)����、大腸俞、腎俞、陽(yáng)池、足三里��。

【腸道蛔蟲(chóng)癥(蛔厥)急救】膈鹽灸神闕數(shù)十至百壯。

【膽道蛔蟲(chóng)癥】膽俞�、日月、期門(mén)����、陽(yáng)陵泉��。

【膽結(jié)石】日月、期門(mén)、梁門(mén)����、至陽(yáng)、天宗���、膽俞��、陽(yáng)陵泉�、外丘�����、丘墟����、光明���,用右側(cè)穴治療���。

【膽囊炎】日月�����、期門(mén)、梁門(mén)�����、至陽(yáng)、天宗�、膽俞����、陽(yáng)陵泉、外丘�����、丘墟、光明�,用雙側(cè)穴位。

【肝臟疾患】期門(mén)、中脘、膈俞���、肝俞���、膽俞���、至陽(yáng)、陽(yáng)陵泉、蠡溝�����、曲泉�、外丘�����、中都����、中封�、太沖����。

【黃疸型肝炎】期門(mén)���、中脘��、膈俞�����、肝俞�、膽俞、至陽(yáng)、陽(yáng)陵泉�、蠡溝�����、曲泉�、外丘�、中都���、中封�、太沖���、脾俞����。

【肝功能異常】至陽(yáng)、膈俞、膽俞��、中脘、陽(yáng)陵泉,灸法有良效���。

【食欲缺乏、消化不良】中脘、天樞���、脾俞�����、胃俞���、足三里��、三陰交。

【細(xì)菌性痢疾】氣海、上巨虛、天樞�。發(fā)熱加合谷�、曲池��;濕重加陰陵泉���。據(jù)統(tǒng)計(jì)�,治愈率90%以上�。

可酌情配:梁丘��、昆侖、足三里�、大腸俞�����、次髎���、大椎����。

【結(jié)腸炎(慢性腹瀉、雞鳴泄)】中脘、天樞、脾俞����、腎俞、大腸俞�����、足三里��。

【開(kāi)刀后腹脹】足三里、內(nèi)廷��、公孫�����。

【結(jié)腸炎】天樞、足三里。良效���。

【脫崗】百會(huì)、命門(mén)、次髎��、秩邊、長(zhǎng)強(qiáng)����、承山�、合谷��。

【腹膜炎】中脘���、水分�����、天樞��、氣海�、水道�、脾俞�����、腎俞��、大腸俞���、足三里���、三陰交���。

【食管癌】膈俞、膻中、中脘、內(nèi)關(guān)�、足三里。

【胃癌】胃俞����、中脘、梁門(mén)����、足三里、筑賓����。

【肝硬化】至陽(yáng)���、肝俞��、期門(mén)���、上脘����、水分���、陰陵泉、三陰交�����。

【原發(fā)性肝癌】至陽(yáng)����、肝俞����、期門(mén)�����、上脘����、水分�����、陰陵泉��、三陰交����、丘墟、陽(yáng)陵泉����。

6��、神經(jīng)系統(tǒng)疾病

【中風(fēng)(腦出血)】病初發(fā)艾條灸百會(huì)5-10分鐘,使血管收縮���,足三里�����、三陰交各用艾灸儀灸20-30分鐘,降低血壓�,防止出血�。

【偏癱(中風(fēng)后遺癥)】

天柱��、心俞��、肝俞、腎俞�、曲池。

上肢癱:曲池�����、合谷�����、臑(nao)俞���、手三里����、陽(yáng)池。

下肢癱:秩邊、環(huán)跳��、足三里�����、陽(yáng)陵泉、絕骨�����、三陰交。

【癔癥(臟燥病)】

抑郁性(不語(yǔ))膻中�����、內(nèi)關(guān)�。必要時(shí)刺人中��。

興奮性(狂躁):膻中、內(nèi)關(guān)����、神門(mén)、足三里、太沖����。

內(nèi)服方:甘麥大棗湯加味:小麥30克�����,大棗10枚,甘草���、遠(yuǎn)志10克�,炒棗仁�����、牡蠣各15克�����,水煎服�����,連服數(shù)10劑,有良效�。

【神經(jīng)衰弱】百會(huì)�、風(fēng)池�����、大椎�����、心俞�、肝俞�����、腎俞����、中脘、曲池���、神門(mén)���、陽(yáng)陵泉、足三里���、三陰交。

【失眠】心俞����、腎俞�����、神門(mén)��、足三里、三陰交��。

【嗜眠】百會(huì)�、風(fēng)池�����、神門(mén)�����、足三里���、太沖��。

【精神分裂癥】風(fēng)府���、大椎��、身柱、心俞、神門(mén)�、大陵�����、足三里��。

【癲癇】百會(huì)�����、風(fēng)府、陶道��、心俞�、肝俞�、鳩尾、后溪����、間使、太沖����、豐隆、身柱�����,甚效。

【舞蹈病】曲池�����、手三里、合谷�����、風(fēng)池���、大椎��、風(fēng)市�����、陽(yáng)陵泉���、足三里��、絕骨、太沖��。

【三叉神經(jīng)痛】上支痛:陽(yáng)白����、太陽(yáng)、懸顱�����、頰車����、列缺����、贊竹��。中支痛:上關(guān)、下關(guān)、聽(tīng)會(huì)、顴髎��、合谷�。下支痛:頰車����、翳風(fēng)���、大迎���、合谷����、俠溪�����。

【咽喉麻痹(吞咽困難)】天突��、廉泉����、手三里�����、魚(yú)際���、少商�、身柱、照海。

【肋間神經(jīng)痛】膻中�、巨闕、期門(mén)、章門(mén)�、膈俞�、膽俞、至陽(yáng)��、少海、郄門(mén)、陽(yáng)陵泉����、支溝��、丘墟�����、地機(jī)�。

【橈神經(jīng)痛】肩髃、曲池����、手三里����、偏歷、合谷、四瀆��。

【正中神經(jīng)痛】曲池���、郄門(mén)�����、內(nèi)關(guān)、勞宮�����。

【腰神經(jīng)痛】腎俞���、命門(mén)�����、次髎�����、十七椎下、委中����、太溪。

【股神經(jīng)痛】環(huán)跳、居髎���、伏兔、風(fēng)市、血海���、陰陵泉�。

【坐骨神經(jīng)痛】腎俞�、大腸俞�、次髎��、環(huán)跳、秩邊��、殷門(mén)、委中、陽(yáng)陵泉、三陰交���、絕骨���,病灶段夾脊灸���。

【脊髓炎】大椎、大杼�、身柱��、筋縮�����、腎俞、陽(yáng)關(guān)���、次髎����、中極�、陽(yáng)陵泉、三陰交、絕骨,病灶段夾脊穴���。

【顏面神經(jīng)麻痹】太陽(yáng)���、陽(yáng)白、頰車�����、地倉(cāng)��、睛明(針)�、翳風(fēng)、聽(tīng)會(huì)�����、風(fēng)池���、合谷�����、內(nèi)廷����,膈姜灸法效佳。

【尺神經(jīng)麻痹】少海�、支正�����、通里�、神門(mén)。

【上肢神經(jīng)麻痹及肌肉萎縮】風(fēng)池、天柱����、大椎、肩髃、曲池�����、合谷�����、外關(guān)���、尺澤。

【指間肌萎縮】八邪�����。

【下肢神經(jīng)麻痹及肌肉萎縮】環(huán)跳、髀關(guān)�、殷門(mén)、委中�����、陽(yáng)陵泉�����、足三里�、承山、絕骨。

【呼吸肌麻痹】風(fēng)池��、天柱���、大椎�����、肺俞��、膈俞、天突����、膻中、孔最、內(nèi)關(guān)、足三里���。

【膈肌痙攣(呃逆)】膈俞��、天突����、足三里���、三陰交���、行間���。

【腓腸肌痙攣】委中��、合陽(yáng)、承山�。

【多發(fā)性神經(jīng)根炎】夾脊穴每次選4——6點(diǎn)交替施灸�����,上下肢取曲池�����、外關(guān)���、足三里��、陽(yáng)陵泉、絕骨�����、解溪�����、八風(fēng)�����、八邪。

7��、泌尿生殖系統(tǒng)疾病

【急��、慢性腎炎】三焦俞��、盲俞����、腎俞、命門(mén)���、中脘、水分�����、中極、陰陵泉、三陰交����、復(fù)溜�����、水泉、太溪����。

【腎病綜合癥】腎俞��、命門(mén)���、太溪���、京門(mén)�����,隨癥選穴。

【腎盂腎炎】三焦俞、腎俞�����、膀胱俞、京門(mén)、中極��、關(guān)元��、飛揚(yáng)�、三陰交���、水泉�����。

【腎結(jié)核】脾俞、腎俞�����、京門(mén)、中脘����、水分�、足三里。

【腎萎縮】三焦俞、盲俞����、腎俞��、命門(mén)����、中脘�����、水分���、中極����、陰陵泉���、三陰交�、復(fù)溜、水泉、太溪、關(guān)元。

【膀胱結(jié)核】膀胱俞、此類、中極�、委中�����、飛揚(yáng)、水道���。

【膀胱炎及尿道炎】腎俞、膀胱俞、次髎�����、氣海�、水道、中極��、陰陵泉����、三陰交、金門(mén)�����。

【遺尿癥(夜尿)】腎俞、關(guān)元��、中極����、尺澤��、足三里�、三陰交�����。

【尿血】命門(mén)����、神門(mén)�、血海����、三陰交、水泉。

【尿頻、尿失禁】腎俞�、關(guān)元��、大赫、中極����、尺澤�����、三陰交����、曲泉。

【尿潴留(癃閉)】三焦俞、足三里����、陰陵泉、腎俞、關(guān)元�����、大赫�、中極���、尺澤����、三陰交�����、曲泉��。

【陽(yáng)痿癥】腎俞、命門(mén)、次髎、中脘�、關(guān)元�、中極����、足三里���、太溪�����。

【遺精�����、早泄】心俞��、腎俞���、志室、命門(mén)���、次髎�����、關(guān)元���、足三里、三陰交。

【縮陽(yáng)癥】急灸關(guān)元1小時(shí)�����。

【男性不育癥】長(zhǎng)灸關(guān)元�����、腎俞、三陰交���。精子發(fā)育不良可用艾灸儀經(jīng)常溫灸雙側(cè)睪丸。

8�����、新陳代謝及內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病

【糖尿病】脾俞���、三焦俞、膏盲俞��、腎俞、中脘、水泉�����、氣海、陽(yáng)池�、足三里��、三陰交、胃脘下俞�。

【甲狀腺功能亢進(jìn)】風(fēng)池、風(fēng)門(mén)�、腎俞人迎�����、天突、手三里�����、足三里、陰陵泉���。

【甲狀腺功能減退】風(fēng)池��、風(fēng)門(mén)、腎俞人迎�、天突����、手三里���、足三里���、陰陵泉��,長(zhǎng)期施灸。

9�、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)疾病

【肩關(guān)節(jié)】肩髃����、秉風(fēng)、天宗�、肩貞、曲池��、條口、肩內(nèi)陵。

【肘關(guān)節(jié)】曲池�����、天井、尺澤��、手三里、小海��、合谷�。

【膝關(guān)節(jié)】內(nèi)膝眼�����、外膝眼、足三里、陽(yáng)陵泉�����、委中、梁丘���。

【踝關(guān)節(jié)】足三里�����、昆侖、太溪�����、解溪�����、丘墟��。

【肩周炎(肩凝癥�����、五十肩���、樓肩風(fēng))】天髎、臑俞��、天宗���、秉風(fēng)���、肩髃�����、曲池�����、條口����、四瀆���、外關(guān)���,臂膀不能繞向后背者���,針斜刺三角肌的前緣肌中���。

【腳氣】足三里、解溪���、絕骨、三陰交�、八邪。

【類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎】發(fā)病關(guān)節(jié)附近及局部施灸,為必灸之點(diǎn)����。

【落枕】天柱���、肩井、落枕穴,灸患側(cè)��。

【腕關(guān)節(jié)綜合癥】陽(yáng)池�、陽(yáng)溪��、大陵����、外關(guān)�����、合谷、曲池���、列缺����。

10���、地方病

【大骨節(jié)病】

1����、全身治療:大椎��、大杼�����、腎俞����、中脘、足三里。

2����、局部治療:取穴同各種關(guān)節(jié)炎,局部穴位施灸���。

【地方性甲狀腺腫】肩井��、天柱�����、風(fēng)池、曲池��、合谷��、足三里,局部治療�。

11、外科及皮膚科疾病

【胸腹手術(shù)后疼痛】內(nèi)關(guān)、孔最�����、合谷、足三里���、陽(yáng)陵泉����、梁丘���、三陰交����、內(nèi)廷����,亦可用背部俞穴����。

【手術(shù)后頭痛】百會(huì)、風(fēng)池���、大椎��、頭維、合谷、太沖、申脈。

【上肢手術(shù)后疼痛】大椎����、肩髃、曲池、合谷、外關(guān)。

【下肢手術(shù)后疼痛】腎俞��、次髎��、環(huán)跳、足三里���、陽(yáng)陵泉��。

【手術(shù)后傷口愈合遲緩和疼痛】隔附子餅局部灸或艾灸儀灸�����。

【頭面癤】靈臺(tái)���、手三里����、合谷�����、養(yǎng)老��,局部灸60分鐘。

【上肢癤】曲池��、手三里��、合谷����。

【下肢癤】足三里���、陽(yáng)陵泉�����、筑賓�����,局部����。

【乳腺炎(乳癰)】肩井���、天宗、膻中��、足三里,未潰者隔蒜灸瘡頭���,已潰久不收口隔附子餅灸瘡口。

【蜂窩組織炎(癰疽)】肩井�、風(fēng)門(mén)���、委中�,瘡頭隔蒜灸。

【頸淋巴結(jié)核(瘰疬)】百勞����、肘尖、少海�、支溝���、陽(yáng)輔、手三里、曲池���、肩井、孔最�����、風(fēng)門(mén)�����。

【丹毒】奪命灸(在肩髃與曲池連線中央的略下附近有硬結(jié)狀的地方��,以手指觸診即得)�,局部灸����。

【凍瘡】上肢灸曲池和局部�����,下肢灸足三里和局部���。

【骨結(jié)核】大杼、膏盲���、大椎��、足三里及局部灸。

【下肢潰瘍】

三陰交隔面餅艾絨摻雄黃施灸��,治小腿潰爛久不收口,兼用藥粉撒布瘡面�����。

外用方:神效臁瘡膏:輕粉��、乳香各5克�����,冰片�����、沒(méi)藥��、松香�����、樟丹各3克�。官粉�、紅粉����、血竭花各2克����,銀珠1克,以上共研細(xì)面。香油調(diào)敷�����。

【腱鞘炎】灸局部�����。

【痔瘡】孔最、二白�����、次髎、秩邊�����、長(zhǎng)強(qiáng)(針)��、承山�����。

【血栓閉塞性脈管炎】陽(yáng)陵泉、太淵、足三里、沖陽(yáng)(輕灸)���、太沖�����、中封�����。

【狂犬咬傷】傷處膈蒜灸,可以解毒。

【蛇咬傷】傷處膈蒜灸����,可以解毒����。

【蜂蝎蟄傷】局部灸可以止痛�。

【雞眼】在病灶局部的中心艾條灸,以知痛為度����,長(zhǎng)期施灸可以脫落���。

【扭傷】局部和對(duì)應(yīng)點(diǎn)灸(在對(duì)側(cè)或病灶最痛點(diǎn)相應(yīng)處)。

【下頜關(guān)節(jié)綜合癥】下關(guān)、聽(tīng)會(huì)��、頰車、手三里、合谷。

【蕁麻疹】風(fēng)門(mén)����、身柱�、肩髃、血海、足三里、陽(yáng)交�。

【濕疹】肩髃����、曲池、陰陵泉�����。

【陰囊濕疹或多汗】腎俞���、三陰交、陰陵泉、太沖。

【神經(jīng)性皮炎】艾摻雄黃灸局部���,艾條灸�,星狀散布,勿過(guò)多�����,多灸良效��。

【圓形脫發(fā)】局部隔姜灸�����,腎俞����、肝俞�����、足三里����、外關(guān)�、陽(yáng)陵泉。

【青年座瘡】曲池、合谷���、肝俞���、腎俞、足三里���、三陰交。

【麻風(fēng)】小海����、手三里、曲池����、魚(yú)際�����、承山、豐隆���、陽(yáng)陵泉����、陰陵泉�、足三里、然谷�、梁丘�����、涌泉�����、公孫�。

【一切陰疽流注】灸膈俞及局部��,灸后反應(yīng)風(fēng)熱惡寒�����,體溫略增無(wú)妨,此病亦長(zhǎng)灸。

【一切癰疽】靈臺(tái)�、膈俞局部灸���,在病灶之本經(jīng)取穴針刺���。久不收口者用附子餅局部灸�����。

【橡皮腿】陽(yáng)陵泉�����、足三里、絕骨��、三陰交�、陰陵泉�����,局部穴位���。

【疝氣】大敦�、太沖、三陰交。

【一切頭面瘡】曲池�、外關(guān)�。

【一切皮膚病】膈俞、曲池���、血海��。

【溺水】隔鹽重灸神闕��,有回陽(yáng)之功��。

【網(wǎng)球肘(肱骨外上髁炎、肘勞)】用非化膿灸壓痛處�����,直接灸散開(kāi)多點(diǎn),多次灸即愈。

12����、婦產(chǎn)科疾病

【子宮位置異?����!?/strong>中脘��、氣海��、陽(yáng)池��、腎俞�����、氣海����、三陰交��、大敦。

【子宮痙攣】中脘�����、氣海、大巨�、次髎����、陽(yáng)池��、三陰交�、陰陵泉。

【子宮附件炎】中脘�����、氣海、大巨、次髎�����、陽(yáng)池��、三陰交�����、陰陵泉�����、歸來(lái)。

【月經(jīng)不調(diào)】肝俞、腎俞��、次髎�����、關(guān)元、歸來(lái)、三陰交、太沖�,

【痛經(jīng)】氣海���、歸來(lái)����、命門(mén)�����、次髎����、秩邊��、中都、地機(jī)��、三陰交、水泉�。

【功能性子宮出血】膈俞�����、肝俞�����、脾俞、次髎、血海、隱白、大敦(單灸隱白、大敦或選一穴�����。)

【絕經(jīng)期綜合癥】腎俞����、次髎���、關(guān)元�����、足三里����、三陰交有良效。

【不孕癥】關(guān)元��、子宮���、命門(mén)����、次髎�����、腎俞、三陰交、地機(jī)、長(zhǎng)期施灸����。

【子宮脫垂】百會(huì)�����、關(guān)元��、氣海俞、三陰交�����。

【陰縮:兩乳及前陰收縮】神闕��、關(guān)元���、中極�、會(huì)陰、行間����。重灸關(guān)元良效。

【乳房痛】肩井、足三里�、膻中���、天宗����。

【乳汁不足】膻中���、乳根��、中脘�、陽(yáng)池、內(nèi)關(guān)、少澤����。

【乳汁過(guò)多】足臨泣、光明����、肩井�、天宗、脾俞�。

【妊娠嘔吐】膈俞����、上脘���、中脘����、陽(yáng)池�、內(nèi)關(guān)���。

【胎位不正】產(chǎn)前一個(gè)月艾灸儀溫和灸至陰穴連續(xù)多次���,每次30分鐘有奇效��。艾條灸至陽(yáng)亦佳��。

【預(yù)防小產(chǎn)】隔鹽灸神闕���。

【習(xí)慣性流產(chǎn)】關(guān)元�����、肝俞、脾俞、命門(mén),提前施灸�、超過(guò)流產(chǎn)期��。

【臨產(chǎn)宮縮異常痛】腎俞�、次髎、陰陵泉���、公孫。

【難產(chǎn)(滯產(chǎn))】合谷���、支溝、三陰交、至陰���。

【胎盤(pán)滯留】氣海�����、合谷�、三陰交�����。

【胎死腹中】合谷����、三陰交(針)���、至陰。

【產(chǎn)后出血】血海��、大敦���。

【白帶多】氣海俞、次髎����、大巨、關(guān)元����、中極、地機(jī)���、三陰交。

【子宮癌】大椎�����、腎俞�����、次髎��、關(guān)元�����、歸來(lái)����、筑賓、三陰交�,要長(zhǎng)期直接施灸。

13�、兒科疾病

【吐乳】身柱�����、上脘、內(nèi)關(guān)��、足三里。

【支氣管肺炎】身柱、肺俞�、肩井、膻中、曲池�、孔最、手三里、太淵����、豐隆。

【氣管炎】風(fēng)門(mén)、肺俞�、尺澤�����、太淵�����。

【哮喘】身柱����、靈臺(tái)����。

【肺門(mén)淋巴結(jié)核】風(fēng)門(mén)��、身柱�����、膏盲���、靈臺(tái)、肺俞��、中脘���、孔最�����。

【百日咳】風(fēng)門(mén)��、身柱����、肺俞��、尺澤��。

內(nèi)服藥方:天冬���、麥冬����、半夏���、杏仁、百部����、瓜蔞仁���、川貝母各10克�����,橘紅6克,用5——6日良效。

【下痢】天樞��、大腸俞��、合谷�、三陰交�����。陰交。

【腹瀉】身柱���、大腸俞�、天樞���、足三里。

【水泄】大腸俞���、水分�、天樞����、足三里。

【消化不良】肺俞�、胃俞����、中脘����、天樞���、內(nèi)廷����。

【營(yíng)養(yǎng)不良、發(fā)育遲緩】身柱、大杼�����、中脘�、足三里(少灸)�����,直接灸身柱穴良效�。要堅(jiān)持長(zhǎng)灸��,能改變兒童體質(zhì)由弱變強(qiáng)���。

【脊髓灰質(zhì)炎(小兒麻痹)】

急性期:大椎����、風(fēng)門(mén)���、身柱、命門(mén)、曲池�、合谷。

上肢麻痹:大椎、曲垣、肩禺、曲池����、尺澤��、支溝�����、內(nèi)關(guān)����、手三里����、合谷。

腹肌麻痹:前面局部施灸���,后面在相對(duì)部位取背部穴�����。

下肢麻痹:腎俞���、次髎、殷門(mén)、秩邊�����、承扶����、髀關(guān)����、伏兔��、環(huán)跳��、足三里、委中�����、承山�、陰陵泉�、陽(yáng)陵泉、三陰交����、解溪�、昆侖、太溪�����、太沖。在患側(cè)選穴,適當(dāng)選穴,交替使用。

【小兒夜啼】身柱�、中脘�、足三里�。

【流涎】脾俞、中脘�、合谷��。

【新生兒破傷風(fēng)】然谷���、神闕��。

【拘僂病】身柱�、大杼��、腎俞�、中脘���、上巨虛、絕骨。

【流行性腮腺炎(痄腮)】角孫�,直接灸或艾灸儀灸均可��,灸患側(cè)��,雙側(cè)病灸雙側(cè)。每日一次���,1——3次痊愈。又:翳風(fēng)�����、頰車�、角孫、手三里���、外關(guān)��。

【新生兒窒息】神闕���、內(nèi)關(guān)���。

【尿閉】關(guān)元、中極、陰陵泉���。

身柱之灸:三伏天灸,可促進(jìn)兒童發(fā)育,治療感冒�、嘔乳�、消化不良、下痢��、百日咳�����、小兒疳癥�����。宜堅(jiān)持灸,但不宜取穴過(guò)多���。

14���、五官科疾病

【麥粒腫(目瘡)】天柱�����、風(fēng)池、身柱���、肝俞�、陽(yáng)白、太陽(yáng)����、曲池��、合谷����、內(nèi)廷、足臨泣,此病頻發(fā),可連續(xù)施灸��。

【結(jié)膜炎】心俞、肝俞����、瞳子髎����、攢竹���、曲池��、足三里�、足臨泣�����,局部用針,遠(yuǎn)處用灸����。

【眼瞼炎】風(fēng)門(mén)、身柱�、脾俞�����、曲池、足三里���、陷谷�����,局部穴位放血���,遠(yuǎn)端穴位施灸��。

【角膜炎】天柱���、肝俞、腎俞、足三里�、光明。

【眼底出血】風(fēng)池�����、肝俞���、膈俞���、合谷�、光明����、太沖。

【視網(wǎng)膜炎】風(fēng)池、肝俞���、膈俞��、合谷���、光明�、太沖����。

【視力模糊】太陽(yáng)��、風(fēng)池、天柱�����、肝俞�����、合谷、養(yǎng)老�����、足三里����、光明�����。

【夜盲癥】肝俞、合谷����、足三里、光明�����。

【視神經(jīng)炎及萎縮】睛明、球后���、承泣、風(fēng)池、肝俞��、光明�、足臨泣�����,局部針,遠(yuǎn)端灸�。

【近視】太陽(yáng)����、陽(yáng)白、風(fēng)池����、肝俞、足三里�����、光明��。

【上眼瞼下垂】陷谷�����?;蛉幗?��。

【鼻炎】上星、迎香���、風(fēng)池�、風(fēng)門(mén)、曲池�、手三里�、合谷�?;蚍斡帷?/p>

【額竇炎】上星�����、迎香、風(fēng)池�、風(fēng)門(mén)���、曲池、手三里�����、合谷�����?����;蚍斡?����。

【中耳炎】聽(tīng)宮�、聽(tīng)會(huì)����、翳風(fēng)�、腎俞�����、完骨�����、少海����、中渚、太溪����。

【耳鳴】聽(tīng)宮��、聽(tīng)會(huì)�����、翳風(fēng)、腎俞�����、完骨��、少海�����、中渚��、太溪

【耳源性眩暈(梅尼埃征)】風(fēng)池、腎俞、翳風(fēng)��、聽(tīng)會(huì)���、間使�、足三里���。發(fā)病時(shí)頭頂皮麻木不仁,單灸百會(huì)穴奇效���。

【耳中痛】聽(tīng)會(huì)��、翳風(fēng)�、太溪�、四瀆���、瘛脈�����、角孫�。

【咽喉炎】大杼��、風(fēng)門(mén)、大椎���、翳風(fēng)����、人迎�、尺澤、列缺���、少商(放血)�����,速效�。

【腭扁桃體炎】風(fēng)門(mén)����、大杼��、大椎、尺澤�、孔最���、列缺��、少商(放血)、太溪�����、照海。

【瘊子】用軟面將瘊子圍起��,多灸自落。

【黑痣】在局部用非化膿灸���,多灸自落�����。

15��、艾滋病�、早老性癡呆

實(shí)驗(yàn)證明灸法能提高人體免疫力�����。臨床上曾治愈許多消化功能低下��、體質(zhì)虛弱、支氣管炎�、哮喘、心腦血管、經(jīng)常感冒����、泌尿生殖系、內(nèi)分泌��、神經(jīng)系、慢性肝炎����、脂肪肝病�����。因此����,認(rèn)為灸法是治療艾滋病和早老性癡呆的理想方法��,但要用直接灸法�,療效才會(huì)更好�。

【艾滋病】大椎�����、中脘�、足三里�。每次各灸20~30壯�,間日1次����,連灸半年至1年���,也可以對(duì)癥配穴施灸��。

【早老性癡呆】大椎���、腎俞��、關(guān)元�、足三里。從40歲以后即可施灸����,有防早衰的作用����。參考保健灸法�。

本頭條號(hào)有很多內(nèi)容只對(duì)粉絲開(kāi)放���,如有需要��,請(qǐng)加關(guān)注[作揖]

版權(quán)聲明:我們注重公益性分享,文章�����、圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者����,如有異議,請(qǐng)告知小編��,我們會(huì)及時(shí)刪除���。