中國有一句老話:好死不如賴活著�。

我們的祖祖輩輩們身上好像有一種奇特而又強(qiáng)大的力量��,支撐著他們熬過那些艱難困苦的歲月。

能吃苦����,成了中國人身上的一個標(biāo)簽����。

但是近來接二連三的年輕人自殺事件,似乎讓上面那句老話在今天換了個說法:賴活不如好死。

當(dāng)下有一句網(wǎng)絡(luò)用語,這也是我這兩天剛學(xué)的,那就是“我emo了”���。意思是“我頹廢了”“我抑郁了”�����。

為什么會有這么大的轉(zhuǎn)變�����?

現(xiàn)在年輕人抑郁的原因,很大一部分是因為他們在很小的時候就已經(jīng)明白了太多看的太透��,但是又往往沒有能力也無法改變現(xiàn)狀。

我想���,可能這也是網(wǎng)絡(luò)時代下的一個弊端�。

如果我們用這樣的想法再去思考?xì)v史,可能看到的就是不一樣的東西���。比如我們今天要說的這部經(jīng)典電影,就用一種當(dāng)代的思維解構(gòu)了宏大歷史——

《鬼子來了》

這片想必絕大多數(shù)人都看過,畢竟是早已盛名在外了。

至今《鬼子來了》在將近50萬人看過的情況下還保持著9.3分的高分�。

《鬼子來了》改編自作家尤鳳偉的中篇小說《生存》。

不僅是改編了,而且是大幅改編����,甚至還引起了尤鳳偉很大的不滿�,認(rèn)為電影侵犯改編權(quán)���。

不過姜文同志自然是不care的,他直言這部電影不僅是再現(xiàn)日本軍隊當(dāng)年的暴行.更是出于一種警世的責(zé)任:

“我想通過這部影片告訴日本觀眾:你們要真正面對這段歷史.別想再否認(rèn)�。我也想以此告誡中國觀眾:面對惡人.我們不能無端地報以善良����。面對這些已經(jīng)發(fā)生的事實��,中國人和日本人都應(yīng)該有一個正確的認(rèn)識.才能避免這種事再發(fā)生?!?/p>

于是有趣的事情發(fā)生了,這部直呼“鬼子”的電影在日本上映后好評如潮���,還獲得了日本每日電影大獎����。

嘖嘖嘖,近有福原愛離婚風(fēng)波讓中日兩國人民團(tuán)結(jié),前有姜文《鬼子來了》讓兩國人民達(dá)成共識����。

說實話,這部電影皮哥小時候沒看懂���,成人后才發(fā)現(xiàn)它原來藏著這么多隱喻與暗諷�����。

影片的主要內(nèi)容呢��,其實很簡單�����,就是講了一個“鬼子來了”的故事。

這天是抗日戰(zhàn)爭最后一年臘月的一個晚上�,處于萬里長城盡頭臨近海邊的“掛甲屯”一片靜謐,光棍村民馬大三正和同村美貌的寡婦魚兒“胡天胡地”����。

興致正酣之時,有人敲門。

馬大三提起褲子��,因為好事被人攪和了所以帶著怒氣問:“誰?���?�?�!”

來人先是沉默��,后答道:“我?���!?/p>

我我我���,我誰?���。?/p>

馬大三只有下床開門�,結(jié)果沒看見“我”���,倒是腦門子上先抵了一把槍。

那來人十分霸道�����,沒有利誘�,只有威逼,把兩個麻袋留下后揚(yáng)長而去。

臨走時撇下一句話:大年三十晚上來取�。

槍從腦袋上下來好一陣�����,馬大三才緩過勁來,拖著兩條哆嗦的腿打開麻袋���,發(fā)現(xiàn)里面居然是兩個大活人��。

一個日本鬼子,一個漢奸翻譯。

好家伙�����,這旁邊就是小日本子的炮樓,日軍儀仗隊天天擱這吹吹打打地經(jīng)過����,要藏這兩個人���,不是要命嗎��?

沒辦法,馬大三只好先把自己的生理欲望往后推一推���,連夜去找村里最有學(xué)問的五舅姥爺商議。

總而言之����,開了個小會。

這馬大三看著膽小怕事��,實際上心眼一點也不少。

明明“我”說的是看不好就要了他的狗命����,結(jié)果他向村里人傳達(dá)時就變成了“看不好就要全村人的命”���。

看看,本來就是馬大三一個人的死活,現(xiàn)在變成了全村人的死活���。

想必,這就是我們的那些小聰明中的一個吧��。

果然����,村里的老少爺們都慌了�����。

抗戰(zhàn)八年���,外面打得轟轟烈烈���,但掛甲屯的村民們還是以祖祖輩輩們的方式活著�。

該算計時算計����,該偷情時偷情�,他們并沒有因為鬼子來了就深明大義一點,就更愛國一點��。

起初,他們與鬼子的相處甚至可以說是融洽的�����。

每天早上�����,日軍的一支小隊伍就會吹吹打打路過掛甲屯�,村里的小孩子就排成一排把手伸出來等著日軍長官給出的幾顆糖�����。

心情好了�����,還會按著一個小鬼的頭摸上幾下。

自然��,掛甲屯的村民們也意識到鬼子不是什么好東西,當(dāng)漢奸是令人不齒的����。

但相比于什么民族大義愛國情操來說,他們的目標(biāo)更踏實,也更自我,那就是——

活著。

活著�,不顧一切活著���,即使失去尊嚴(yán)����。

與活著相比,鬼子打幾巴掌又有什么不能忍的呢?

如果沒有“我”的闖入,或許他們會像之前八年一樣有驚無險地度過這場殘酷而又漫長的戰(zhàn)爭��。

只是��,這里不是桃花源。

相對于數(shù)量眾多類型成熟的抗戰(zhàn)電影系列來說����,《鬼子來了》是個新生的異類����。

一方面����,它把那些經(jīng)典抗戰(zhàn)電影——《糧食》���、《地雷戰(zhàn)》、《地道戰(zhàn)》�、《晚鐘》等當(dāng)作了寄主���,從中獲得成長的營養(yǎng)和動力���。

但是另一方面��,它更多的是在解構(gòu)這些經(jīng)典作品�����,甚至在解構(gòu)自身的意義,并最終抵達(dá)了后現(xiàn)代主義的消散。

在這里����,沒有宏大的意識形態(tài),只有滿腦子小聰明的村民。

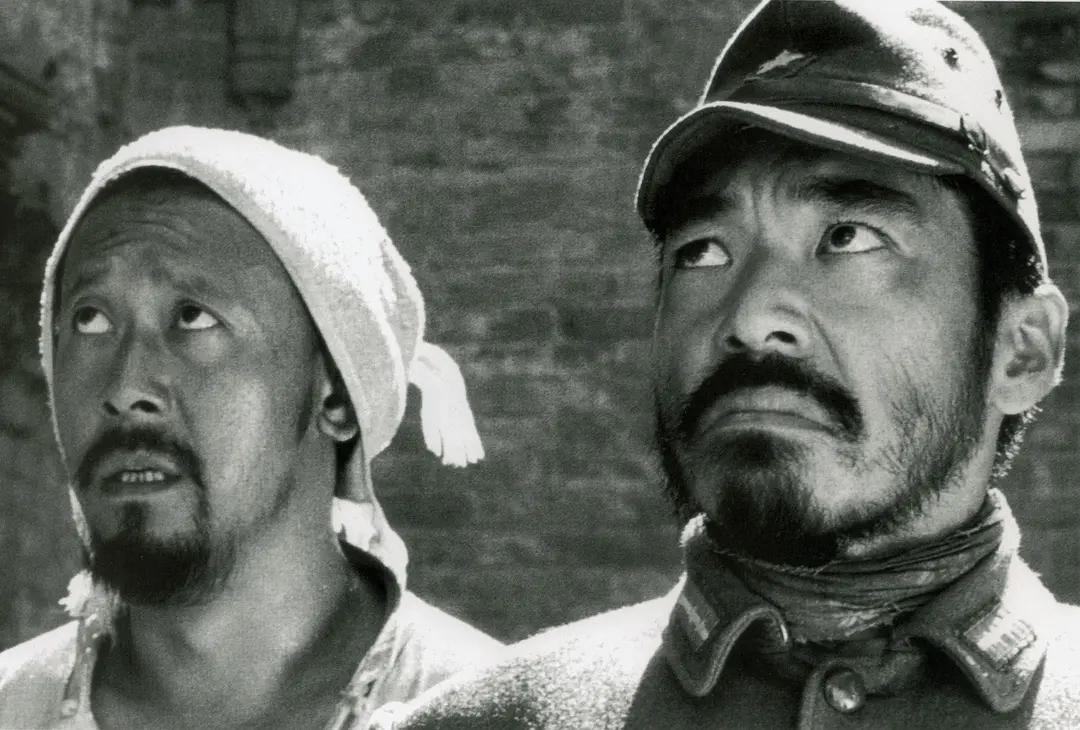

第二天�����,五舅姥爺鄭重地審了兩個俘虜�����。

根據(jù)犯人的口供來看�,這日本鬼子叫花屋小三郎,那個漢奸翻譯叫董漢臣����。

思來想去�,還是五舅姥爺拍了板:“大三養(yǎng)著��,好在離年根也只有五天���,熬一熬就過去了?����!?/p>

馬大三哪是養(yǎng)著啊�,分明是在供著���。

家里的厚棉被�����,好吃的�,全給了兩個俘虜�。

他們想吃白面�,家里沒有����,馬大三還出去按高利貸的價格借了面蒸了饅頭,他尋思著就五天�����,熬過去就得了��。

那兩個俘虜中���,小三郎一開始表現(xiàn)的非常強(qiáng)硬��,說什么要殺就給他個痛快啦之類的����,還要切腹自盡,簡直就是日本人高尚情操的化身���,不停地用日語罵罵咧咧。

不過包括馬大三在內(nèi)的村民誰也不知道他罵的啥����,都是那個翻譯給翻譯的���。

也正是由于這個翻譯的功勞���,中日人民在一種雞同鴨講的古怪氛圍中居然相處得還不錯。

五舅姥爺問鬼子殺過中國男人,糟踐過中國女人嗎���?

鬼子回答:”我來中國就是為了這個��。“

經(jīng)過翻譯的嘴巴這么一倒騰,話就變成了:“沒有���,剛來中國�����,是個廚子����?����!?/p>

下面的那個經(jīng)典的我們就都知道啦��,鬼子讓翻譯教他一句罵人的����,翻譯教的是:“大哥大嫂過年好��,你是我的爺我是你的兒?!?/p>

一聽這話,村民們自然就樂啦�����。

只是��,一直等到大年初一,都不見人來帶走這兩個俘虜����。

掛甲屯的村民生生又等了兩個月��,還是啥也沒等到�。

眼看著馬大三家都要窮得吃土了�����,兩個俘虜又不老實��,兩次三番鬧事�����。

沒辦法,養(yǎng)不下去了,就地解決了吧����。

話是這么說����,但殺人的事誰也不敢干啊��,只能抓鬮�����,大三這個倒霉催的又抓到了。

結(jié)果他不敢,還是把連個俘虜偷偷養(yǎng)著�。

后來事情敗露�����,村民發(fā)現(xiàn)真相后逼著大三再去動手����。面對眾人的壓力,懦弱的大三痛哭流涕�,承認(rèn)自己膽小�����,下不了手。

又是一陣商議�����,村里決定“借刀殺人”����,派大三去縣城請來一個前清時的劊子手,準(zhǔn)備再次“做掉”兩個俘虜����。

一群人滿心期待大佬大展拳腳,結(jié)果大佬一頓操作猛如虎��,最后失手了。

在三番五次五次三番的折騰之下,“硬漢”花屋小三郎的精神防線被打破,求生的欲望占領(lǐng)了智商的盆地。

只見他匍匐在地���,懇求大三和村民們別殺他,并許諾以兩車糧食作為交換自己性命的條件��。

我們現(xiàn)在想想都不可能有的好事���,結(jié)果這群村民們居然真的相信了�����,真的押著兩個俘虜去日軍炮樓換糧食去了����。

不可思議�����。

其實仔細(xì)想想還是能夠理解的����。

中國的儒家倫理向來講究“經(jīng)世致用”��,所以中國人身上保持著一種實用務(wù)實的心態(tài)�。加上宗教情結(jié)稀缺��,自然而然就生發(fā)出一種“好死不如賴活著”的傳統(tǒng)觀念�����。

這種現(xiàn)實化的處事原則最終有一個終極目標(biāo)——

糧食�����。

想想中國歷史上的農(nóng)民起義�,大多是“逼上梁山”才揭竿而起�,繞來繞去就是餓肚子那點事�,成功了也就是“均田地”。

《勇敢的心》里那句振聾發(fā)聵的“freedom!”在當(dāng)時中國的環(huán)境下幾乎不可能被喊出來���。

因為沒有人在乎自由不自由的�,又不頂吃不頂喝的管個屁用呦。

但有一個東西在中國頂用,那就是人情���。

掛甲屯村民敢與虎謀皮的原因其實很簡單����,那就是他們單方面覺得自己怎么說也照顧了這鬼子半年多了�,沒虐待還好吃好喝供著�,家里的新棉被都被馬大三綁在柱子上方式小三郎自殺,怎么也得禮尚往來一下����。

在中國的傳統(tǒng)觀念里����,人情大于一切,村民們甚至覺得這可以用來顛覆侵略者與被侵略者之間的關(guān)系�����。

自然����,這種一廂情愿的做法最終換來的是日軍殘暴的屠村���。

抗戰(zhàn)的民族責(zé)任和意識形態(tài)猶如一個連坐法�,試圖綁架所有群眾。但掛甲屯里的人沒有什么自覺的民族主義立場���,他們只想活著�����。

花屋小三郎在死亡面前也迅速地丟棄了日本武士道所謂的節(jié)氣,拼命求生�����。

在《鬼子來了》中,一切宏大的意義都被消解了。

沒有民族主義的道德焦慮����,取而代之的是農(nóng)民樸素的生活原則��,而這種重實用的觀念,才是最根本最底層的傳統(tǒng)民族觀念�����。

無論是小三郎還是“馬大三們”�����,都是被動地�����、近乎脅迫地被賦予了所謂的民族戰(zhàn)爭的責(zé)任����,雙方都是被動的�����。

而馬大三最后的復(fù)仇���,根本就不是什么愛國主義��,不過是履行純粹世俗層面上的報復(fù)����,個體的復(fù)仇。

最終,《鬼子來了》完成了對于抗戰(zhàn)電影的民族主義集體神話的解構(gòu)。

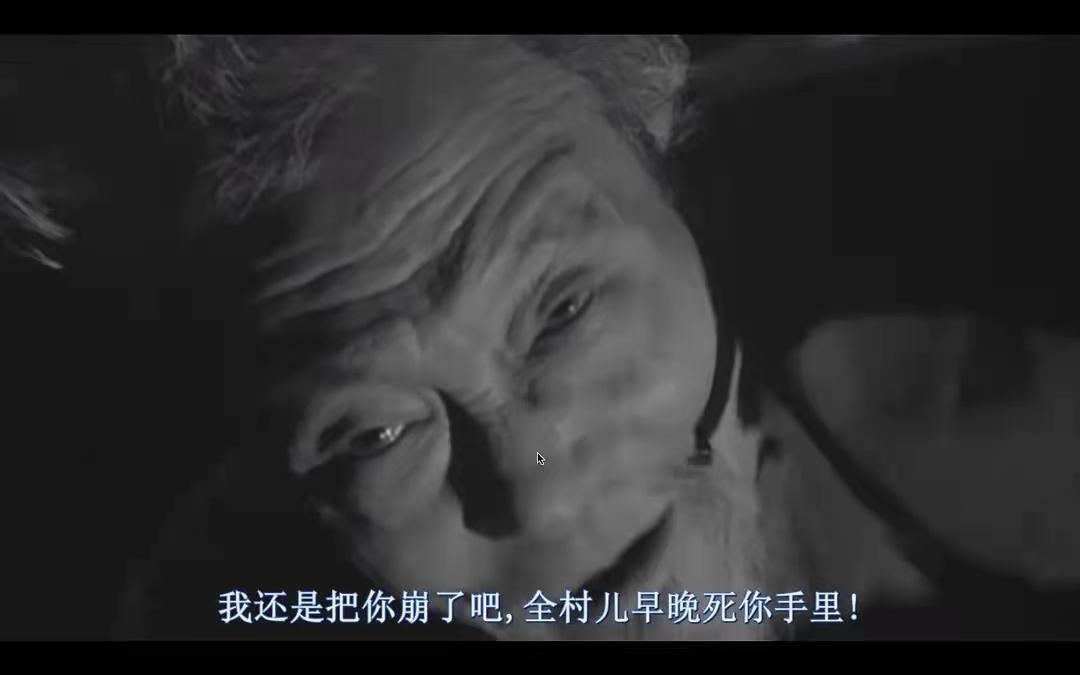

片尾�����,面對興致昂揚(yáng)地圍觀砍頭的同胞們�,馬大三在臨刑前發(fā)出了長嚎���。

陽光下����,身首異處的大三努力睜開被鮮血模糊的雙眼,看著那個他曾經(jīng)精心照顧的小三郎在擦拭著滿是鮮血的軍刀。

這里���,黑白影像最終成了鮮艷刺眼的血紅色�����。

與《辛德勒的名單》不同,《鬼子來了》里的這抹紅色,隱喻暗諷的是一個混亂顛倒的世界,一個噩夢般的世界���。

對于影片的黑白色調(diào)設(shè)置,姜文認(rèn)為整個黑白影片是最后幾個彩色的鏡頭鋪墊:“就為了最后這個畫面����,值得將整部電影拍成黑白片。”

換句話說�,相比于黑白�����,實際上那抹紅色才是最重要的�。

抗戰(zhàn)八年�����,中國民族流了無數(shù)的鮮血,但是這鮮血��,有沒有真的警醒世人呢�?

電影里,花屋小三郎曾惡狠狠地說:“我現(xiàn)在終于明白了你們這么長時間打不贏這場戰(zhàn)爭的原因了���?���!?/p>

這句從日本鬼子嘴里吐出的話����,徹底揭開了一個民族的遮羞布��。

片中“我”始終沒有揭開真面目,但“我”是誰根本不重要��。

“我’’是每個人,也誰都不是�。

“我”的虛無化和匿名化使實體“我”也變得無意義�、無方向����,馬大三的死終因“我”的缺失而喪失了社會和歷史層面的意義。

在混亂的社會中����,誰也不能獨善其身。面對國家和民族的敵人����,面對絕對的惡,善良和懦弱就是愚蠢���。

想活下去,得先打敗它們����!

文/皮皮電影編輯部:童云溪

?原創(chuàng)丨文章著作權(quán):皮皮電影(ppdianying)

未經(jīng)授權(quán)請勿進(jìn)行任何形式的轉(zhuǎn)載