公車(chē)雖有 書(shū)卻未上

康有為�����,晚清著名政治家,資產(chǎn)階級(jí)改良主義代表人物�,功績(jī)主要有二:"公車(chē)上書(shū)"與"百日維新"����。

由于歷史改革派的光輝形象以及歷史教科書(shū)的固有記載,大部分人對(duì)康有為形象更多是為國(guó)謀富強(qiáng)為民謀福祉的歷史先驅(qū)人物�����。

歷史真相并不盡然:

康有為不曾主導(dǎo)過(guò)的公車(chē)上書(shū),或者說(shuō)康有為的公車(chē)上書(shū)并不存在����。

公車(chē)雖有���,康有為書(shū)卻未上�����。

康有為宣稱的公車(chē)上書(shū)

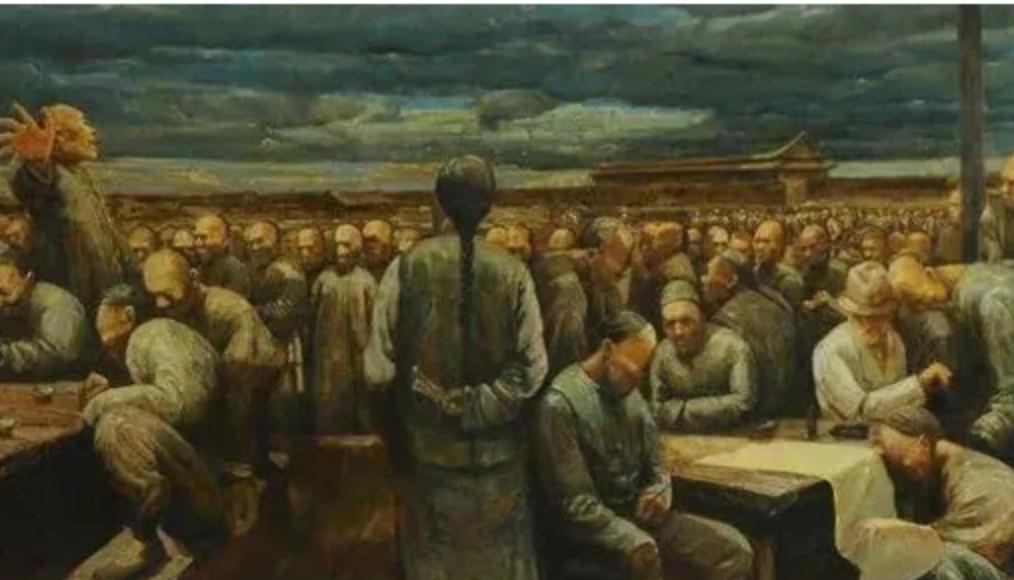

1895年春京城會(huì)試,全國(guó)考生等待發(fā)榜��。此時(shí)《馬關(guān)條約》內(nèi)割讓臺(tái)灣及遼東,賠款二萬(wàn)萬(wàn)兩的突然消息傳至����,在北京應(yīng)試的舉人正值青年血?dú)夥絼?,一時(shí)間群情激憤��,更有臺(tái)灣籍考生抱頭悲泣。

4月22日���,康有為、梁?jiǎn)⒊瑢?xiě)成一萬(wàn)八千字的"上今上皇帝書(shū)"�����,十八省舉人響應(yīng)����,一千二百多人連署���。

5月2日��,由康�����、梁二人帶領(lǐng),十八省舉人與數(shù)千市民集"都察院"門(mén)前請(qǐng)代奏����。

真實(shí)的公車(chē)上書(shū)

康有組織上書(shū)根本沒(méi)有付諸實(shí)施�����。

康有為一再聲稱上書(shū)之所以未成�����,是因?yàn)槎疾煸壕苁铡?/p>

多方證據(jù)顯示,都察院在1895年的上書(shū)大潮中�����,起到了引領(lǐng)作用��,洪良品�����、余聯(lián)沅�、褚成博����、王鵬運(yùn)���、劉心源��、高燮曾等20余名都察院御史都曾上奏極諫,甚至連上數(shù)折���。

天下文人都是統(tǒng)治階層的重要根基��,為了平息輿論風(fēng)波�,光緒慈禧派出的公車(chē)不止一輛��,實(shí)際的上書(shū)行為基本由督察院御史、京城進(jìn)步高官組織其門(mén)生鄉(xiāng)黨參與�。

康有為遠(yuǎn)自廣東而來(lái)��,并無(wú)根基庇佑。講話滿口廣東官話�,京城北方要員很難理解他的政治訴求�����。康有為很難在當(dāng)時(shí)的公車(chē)上書(shū)中有大的建樹(shù)��。

康有為的確在松筠庵門(mén)前召集了各省舉人���,準(zhǔn)備上書(shū)�����,但是上書(shū)前夜康有為花重金從宮內(nèi)買(mǎi)來(lái)小道消息得知很可能高中進(jìn)士。如果帶頭上書(shū)���,觸怒龍顏���,到手的進(jìn)士就會(huì)被取消,結(jié)果可想而知�。

1895年有沒(méi)有"公車(chē)上書(shū)"?

當(dāng)然是有的���。

1895年二月十七日至四月二十一日����,兩個(gè)多月的時(shí)間里�,反對(duì)和談的奏折���、電報(bào)多達(dá)150余次��,參與人數(shù)超過(guò)2000余人次����。

其中各省封疆大吏過(guò)半數(shù)參與其中�����,京城翰林院�����、總理衙門(mén)�、國(guó)子監(jiān)�、內(nèi)閣諸部官員均有大規(guī)模聯(lián)名上書(shū)�����,官員們?cè)缫研纬闪寺晞?shì)浩大的抵制和約的上書(shū)運(yùn)動(dòng)�����。

在官員們的策動(dòng)下�����,入京會(huì)試的舉人們的熱情同樣高漲,各省公車(chē)自行聯(lián)名上書(shū)有31件�����,共1500余人次簽名�。

至于康有為在松筠庵所組織的那場(chǎng)簽名,因未曾前去上書(shū)�����,在當(dāng)時(shí)并無(wú)政治影響力�����。

也就是說(shuō),有兩個(gè)不同概念的公車(chē)上書(shū):一個(gè)是由政治高層引導(dǎo)���、京官們組織操作�,各省公車(chē)參加的公車(chē)上書(shū)�;一個(gè)是康有為在自傳《我史》中偽造的"公車(chē)上書(shū)"���。

有時(shí)候�,歷史的一些真相往往被話語(yǔ)權(quán)掩蓋?�?涤袨橐惨?yàn)橐簧械暮芏嘧龇ǘ柺軤?zhēng)議,歡迎大家發(fā)表意見(jiàn)�。