"友好"的古羅中關(guān)系

1.阻止兩個(gè)大國的摩擦的因素是時(shí)間的車轍重合不到一起����?

這里我們拿古羅馬和古中國前后的大小事件來研究并討論�,為何同為同一時(shí)期最強(qiáng)的兩個(gè)國家沒有發(fā)生過摩擦�����。

羅馬王政時(shí)期(公元前753年——公元前509年)。公元前509年,暴虐無道的塔克文被驅(qū)逐下臺���,標(biāo)志著羅馬王政時(shí)期的結(jié)束,而后羅馬共和國建立。

公元前450年�,十二銅表法的頒發(fā)奠定了古羅馬成為大國的文化與政治的基礎(chǔ)���。

公元前5世紀(jì)���,羅馬戰(zhàn)勝拉丁聯(lián)盟與伊特拉斯坎人,又征服意大利半島南部的土著和希臘人的部分城邦�����,成為當(dāng)時(shí)地中海最大的國家��。同時(shí)期的中國����,一直處于四處動(dòng)亂的群雄割據(jù)時(shí)期。

公元前5世紀(jì)——公元前396年��,羅馬與伊特魯亞國的城邦——維愛爆發(fā)了戰(zhàn)爭����。

這場戰(zhàn)爭最終以維愛戰(zhàn)敗作為結(jié)尾��,羅馬轉(zhuǎn)而大肆進(jìn)攻伊特魯亞本土�����,伊特魯亞在羅馬多次攻勢下變得一蹶不振�����。這一戰(zhàn)�,羅馬的領(lǐng)土直接翻了一倍����,一度越升成意大利最強(qiáng)國���。

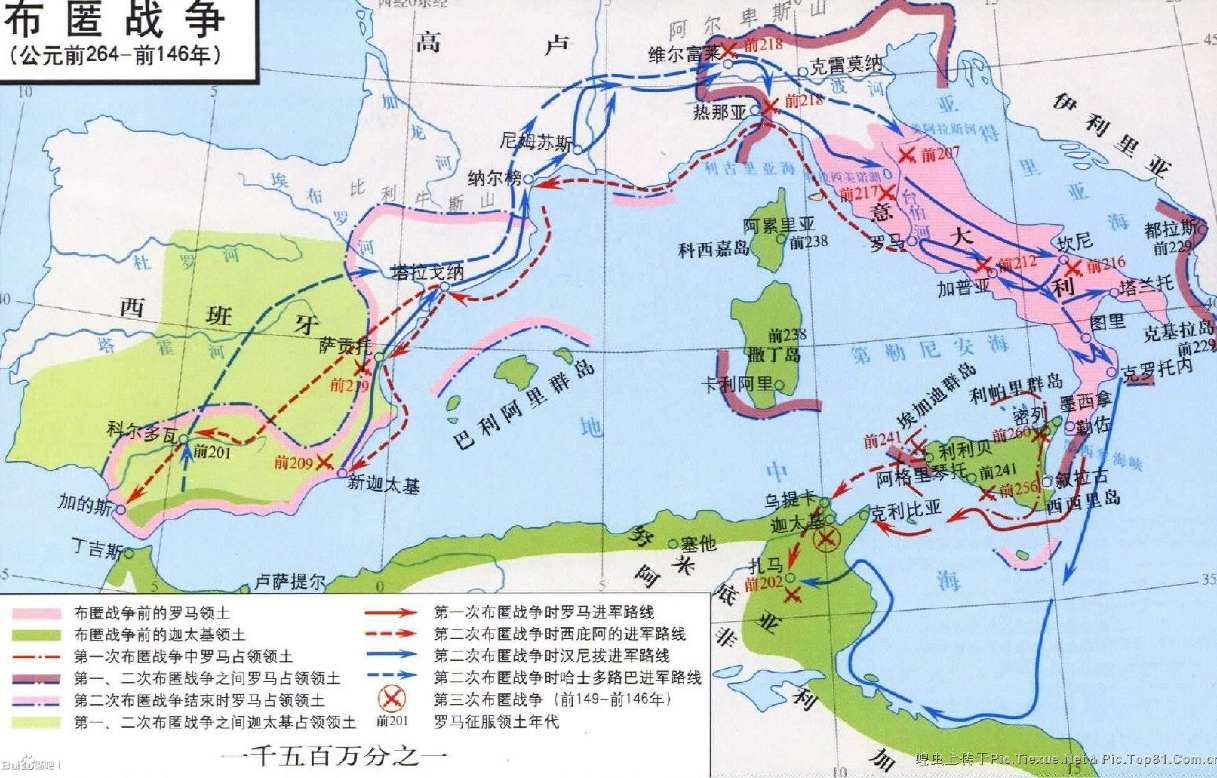

后來羅馬發(fā)動(dòng)了三次大規(guī)模的戰(zhàn)爭��,這三場戰(zhàn)爭對古羅馬后來的強(qiáng)盛至關(guān)重要,歷史上稱為"布匿戰(zhàn)爭"��。同樣時(shí)期的中國也在進(jìn)行著同樣重大的歷史事件。

第一次布匿戰(zhàn)爭�,始于公元前264年結(jié)束與公元前241年。期間主戰(zhàn)場位置在地中海。前260年��,由杜伊利烏斯統(tǒng)領(lǐng)的羅馬艦隊(duì)首次戰(zhàn)勝了安尼巴爾統(tǒng)領(lǐng)的迦太基艦隊(duì)��。

幾次海戰(zhàn)之后�����,羅馬計(jì)劃直取迦太基在非洲的土地�����,從基礎(chǔ)上削弱迦太基,加速戰(zhàn)爭的進(jìn)程��。但羅馬的計(jì)劃在第十個(gè)年頭正式宣告破滅�����,入侵非洲失敗�?�?墒呛脛俚牧_馬人不會就這樣退卻�����,他們馬上又將目光定向西西里島。

公元前254年����,羅馬軍隊(duì)突襲西西里島奪下了迦太基在島上最大的城市帕諾慕斯,以此為中心繼續(xù)向內(nèi)推進(jìn)。

十三年間�����,迦太基抵擋不住羅馬一波又一波的攻勢,逐漸失去大部分土地的掌控權(quán)�。迦太基領(lǐng)導(dǎo)層的多次決策失誤,使迦太基內(nèi)部混亂����,爆發(fā)了雇傭兵起義���。迦太基被迫投降與羅馬。

此時(shí)的中國齊����、楚、燕���、趙��、魏��、韓六國形成合縱連橫之勢欲以阻止秦國的強(qiáng)大與統(tǒng)一大業(yè)。

直到這里��,古羅馬與古中國都還在起步階段,皆未進(jìn)入強(qiáng)盛時(shí)期����,就更不可能有所來往����。

公元前218年——公元前201年�,第二次布匿戰(zhàn)爭爆發(fā)�����。起因:迦太基作死�����,迦太基主帥漢尼拔受命率領(lǐng)6萬大軍穿過阿爾卑斯山入侵羅馬��,其戰(zhàn)爭意義就是想報(bào)仇���。

羅馬直接出兵前往迦太基本土����,摧枯拉朽間重創(chuàng)迦太基��,漢尼拔回軍馳援收效甚微��。迦太基戰(zhàn)敗,喪失全部制海權(quán)和部分領(lǐng)土�����,交出所有艦船并向羅馬賠償巨款。

這一戰(zhàn)是三次戰(zhàn)爭中最重要的一場戰(zhàn)爭�,使地中海變成后來羅馬帝國的內(nèi)海��,也讓羅馬作為世界強(qiáng)國的地位被進(jìn)一步確立�。

幾乎同一時(shí)期(公元前230年——公元前221年)的古中國���,秦始皇正在進(jìn)行掃六合�����,統(tǒng)天下的大業(yè)�。先后合并了韓、趙����、魏、楚���、燕、齊����,六國,古中國正式命名為中國����,嬴政自封為始皇帝并稱秦始皇。

此后的一段時(shí)間里羅馬共和國東征西戰(zhàn)占領(lǐng)了大大小小的國家���,變得愈發(fā)強(qiáng)盛��。古中國這時(shí)也在進(jìn)行質(zhì)的變化��,當(dāng)時(shí)正值秦三代專政"秦立三世而亡",公元前206年劉邦推翻秦國統(tǒng)治��,被封為漢王。

前203年����,楚漢之戰(zhàn)重新爆發(fā)之后劉邦大獲全勝���,項(xiàng)羽烏江自刎���,劉邦借勢建立西漢��,為漢代在中國歷史上潑下了第一滴墨�����,西漢初期消滅了異姓王族和諸呂之亂而后政局趨于穩(wěn)定。

漢文帝�、漢景帝休養(yǎng)生息開創(chuàng)文景之治�,推崇"以德化人",重視農(nóng)業(yè)�����,清凈不擾民為政策,形成穩(wěn)定的社會和百姓富足的局面�����。直到漢武帝上位(公元前156年)�,攘夷拓土��。

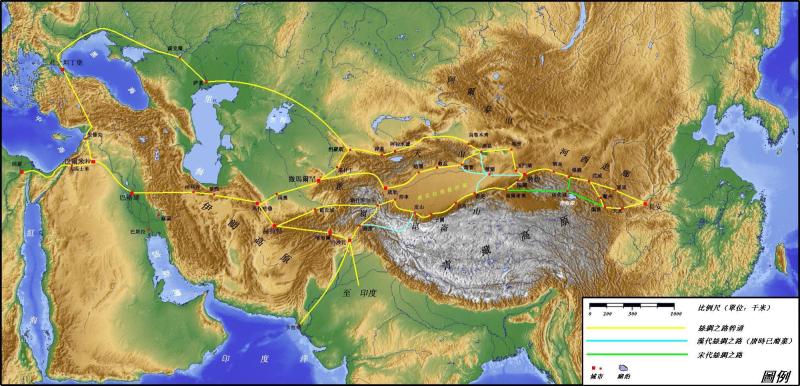

霍去病攻下祁連山��,占領(lǐng)河西走廊,漢武帝派遣張騫出使西域開辟偉大的絲綢之路���,帶動(dòng)了東西方的文化與經(jīng)濟(jì)交流,漢武帝在位時(shí)期被稱為"漢武盛世"��。

而在這時(shí)的漢朝興沖沖的跑到羅馬想做客的時(shí)候,卻發(fā)現(xiàn)羅馬此時(shí)正在進(jìn)行第四次馬其頓戰(zhàn)爭�����,根本沒空管漢朝的到來�����,于是古中國與古羅馬第一次錯(cuò)失了良好的交流機(jī)會。

公元前27年羅馬共和國時(shí)代結(jié)束��,羅馬進(jìn)入帝國時(shí)代,期間與漢代之間的來往變得稀疏�����。當(dāng)羅馬帝國逐漸趨于穩(wěn)定���,其領(lǐng)土橫跨歐、亞���、非三塊大陸時(shí)���,羅馬想起了之前曾多次來往的漢朝。

而不巧的是,中國當(dāng)時(shí)正在經(jīng)受一系列的動(dòng)亂�����,只能暫時(shí)將絲路關(guān)閉�。公元8年�,王莽篡漢��,西漢滅亡���,期間爆發(fā)了綠林赤眉起義。

公元25年劉秀建立東漢��,經(jīng)過一段時(shí)間的繁榮���,中后期的東漢也發(fā)生了叛亂——最著名的"黃巾起義",公元220年曹丕篡漢����。絲路的關(guān)閉讓"羅中"又一次失去了摸清對方的機(jī)會。

直到公元618年,中國到了唐朝時(shí)期���,重新修建絲綢之路����。而羅馬卻在公園395年就分裂了�,所以"羅中"溝通這件事也就不了了之了����。

2.地域問題是否是阻礙"羅中"摩擦的又一因素

其實(shí)兩個(gè)國家也不是總在打仗的,公元前146年到公元前27年的這段時(shí)間里,古羅馬和古中國皆處于較和平的時(shí)期���。那么這段時(shí)間里他們是不是就可以好好的坐下來交流了呢?其實(shí)不然�����。

如果我們從當(dāng)時(shí)的絲路地圖來分析,古羅馬位于絲路的最末端����,從長安出發(fā)全程6440公里���,無論是商隊(duì)或是使節(jié)都差不多要走上七年,這期間還不是所有人都能走到古羅馬�����,路上可能會遭遇匈奴的洗劫或是自然災(zāi)害半數(shù)人被埋沒于此�����。

而且這期間還會出現(xiàn)一些有趣的小插曲同樣會阻礙到"羅中"兩國的交流,比如絲路途中有個(gè)叫安息國的國家經(jīng)常勸阻過往的商人�,讓商人知難而退從而與安息國自己進(jìn)行交易使安息國從中獲利。

這些大大小小的因素都導(dǎo)致了古羅馬和古中國互相之間的不了解�,所謂知己知彼才能百戰(zhàn)不殆,身經(jīng)百戰(zhàn)的兩國自然都深知這個(gè)道理���,所以都選擇和平共處的模式�。

3.文化與經(jīng)濟(jì)在其中也起到重要影響

隨著西漢絲路的開辟�,各國的文化與商品可以在絲路上自由的傳播與交易�。在文化上�����,由于先前講過的地域相差距離較大和各小國的干預(yù)導(dǎo)致雙方文化之間的交流薄弱��,使得兩國之間產(chǎn)生了一種朦朧美���。

當(dāng)時(shí)羅馬人認(rèn)為中國地域遼闊,每個(gè)人都很有錢���,而且就連普通人都擁有大智慧�,是一個(gè)很強(qiáng)大的國家����。

同樣的在古中國����,中國人普遍認(rèn)為羅馬帝國擁有世界上最精銳的軍隊(duì),而且無論是城墻還是地板都是由黃金砌成的�����。正是在這樣的朦朧美之下兩國相互產(chǎn)生了好感�。

再說到經(jīng)濟(jì)上����,絲路為古羅馬帶來了美麗的絲綢�����,羅馬的貴族十分喜愛這種來自東方的特殊布料��,一度將其當(dāng)作身份的象征��。

而對中國而言羅馬從商人手中購買絲綢等特產(chǎn),也間接推動(dòng)了中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中的一小部分�。

就這兩點(diǎn)��,足以體現(xiàn)兩個(gè)國家之間的一種"英雄相惜"的友誼,所以"羅中"兩個(gè)大國,雖是同一時(shí)期的超級大國�����,但是卻沒有真的互相沖撞過,其中文化與經(jīng)濟(jì)起到了不小的作用�����。

綜上所述�,這些就是古羅馬和古中國為何沒有比"手腕"的大致原因���。假如歷史改變�,兩個(gè)大國發(fā)生戰(zhàn)爭。

那么就會像亞歐大陸板塊與印度洋板塊碰撞形成珠穆朗瑪峰一樣��,對后世的歷史產(chǎn)生及其巨大的影響,甚至改變現(xiàn)代世界的格局。那么又會形成什么樣的世界,就留給大家自己想象吧���。