貫通亞歐非大陸的古代絲綢之路既是沿途各國人員往來和商貿(mào)物資流通的交通路線網(wǎng)��,也是東西方文化交流互鑒的紐帶和橋梁�。

它連通亞歐大陸的東西南北中����,網(wǎng)聚東西方不同文明圈,成為中古時期亞洲不同地區(qū)國家和民族經(jīng)濟文化交流的大通道�,溝通亞歐非不同文明的主渠道��,人類相互認(rèn)知��、逐步交融、走向全球化和命運共同體的大舞臺�����。

廣義的絲綢之路是從上古開始陸續(xù)形成的��,遍及歐亞大陸包括北非和東非在內(nèi)的長途商業(yè)貿(mào)易和文化交流線路的總稱����。

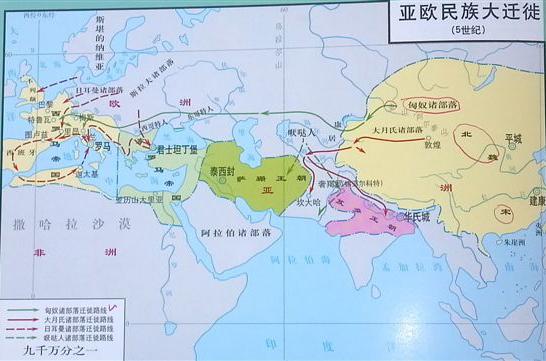

其起源始于人類早期自然力驅(qū)使下的遠(yuǎn)距離部族遷徙��、長途征戰(zhàn)���,以及好奇心����、探索欲驅(qū)使下的人類對未知世界的探索而進(jìn)行的地理探險等行為��。

考古發(fā)現(xiàn)和歷史研究證實,在西漢張騫出使西域�、開通絲綢之路前,亞歐大陸及北非之間就開通有多條類似的商貿(mào)通道����。

絲綢之路的起源

"絲綢之路"一詞最早是由德國東方學(xué)家費迪南·馮·李希霍芬在其五卷本《中國親程旅行記》 ( 1877—1912 )中提出來的��,書中他將從中國長安(西安) 到達(dá)羅馬之間的一片交通貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)稱為"絲綢之路"���。

亞歐腹地的草原地帶,先秦時期就存在著一條由許多不連貫的小規(guī)模貿(mào)易路線大體銜接而成的 "草原之路"�,指的是經(jīng)蒙古高原通向西方的交通線路��,這是絲綢之路的最早雛形��,游牧民族對這條路線的開發(fā)和利用做出了重要的貢獻(xiàn)�����。

草原絲綢之路繪畫

西漢的"綠洲之路"���,指的是由中原地區(qū)出河西走廊通往中亞及更遠(yuǎn)地區(qū)的交通路線����。在河西走廊中斷時,中原與西域、中亞的交通路線主要靠草原之路與綠洲之路銜接; 蒙古帝國是草原之路最繁榮的時期���。

而且在距今三千多年前,新疆和田已有采玉和琢玉的部落����,玉已大量流入中原內(nèi)地��,這條從中原地區(qū)經(jīng)河西走廊到新疆天山南疆的通道被稱為"玉石之路"�,是張騫開通西域絲綢之路的前身����。

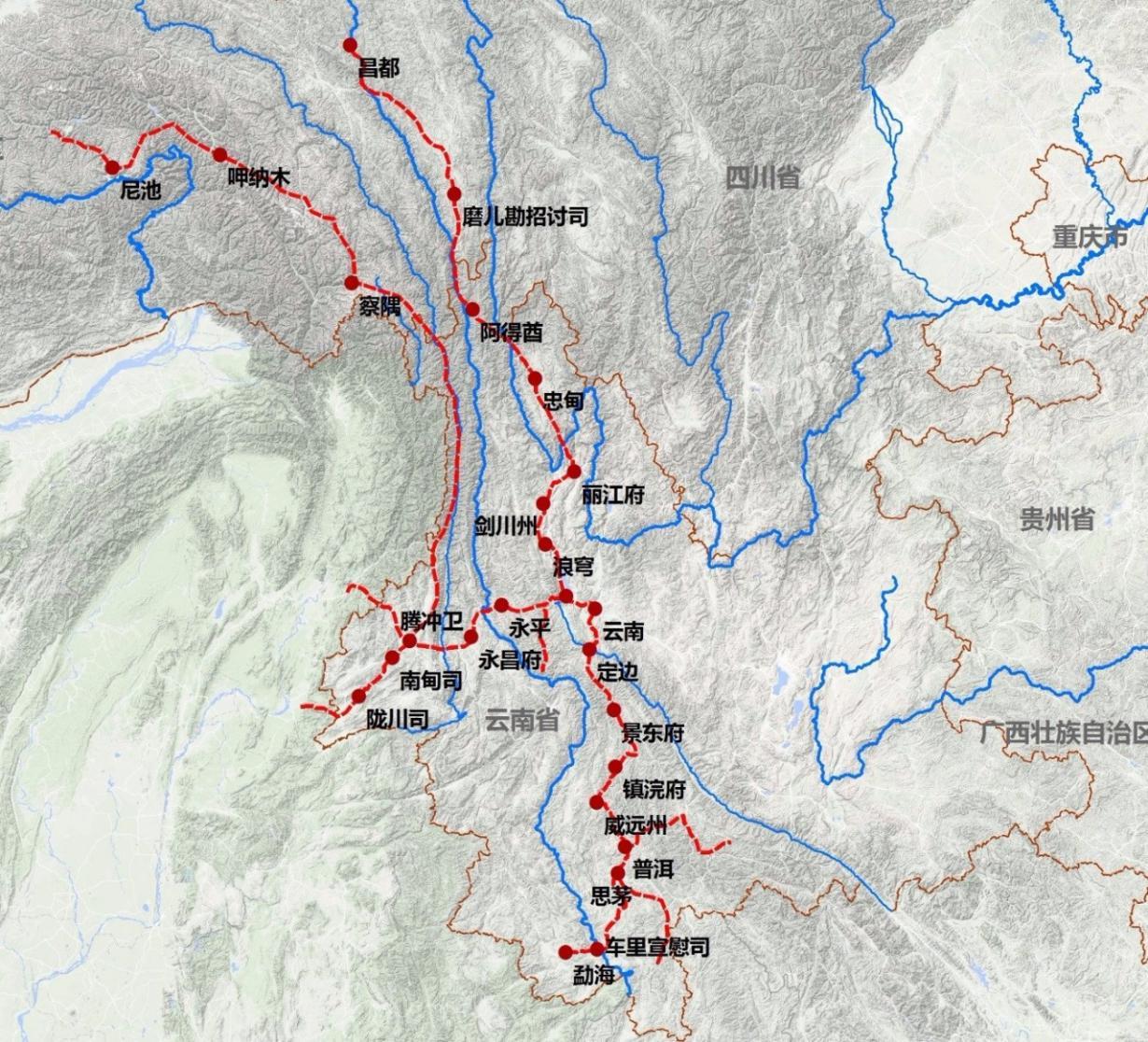

再向南從古巴蜀到東南亞和印度的貿(mào)易路線即陸上"西南絲路" ( 因穿行于橫斷山區(qū)又稱 "高山峽谷絲路") ,原稱 "蜀身毒道"��,指從成都平原到云南大理��,由此通往東南亞或通過西藏進(jìn)入印度的貿(mào)易路線。

西南絲路

從海路看���,東北亞等地也自古就有海上往來通道����。在中國東部沿海和朝鮮半島、日本列島西海岸的東海北部��、黃海范圍內(nèi)�,自古存在 "東北亞地中海"�,其間的沿海環(huán)島航線早在先秦時代就開通了��,是早期中日韓先民往來交流的海上通道����。

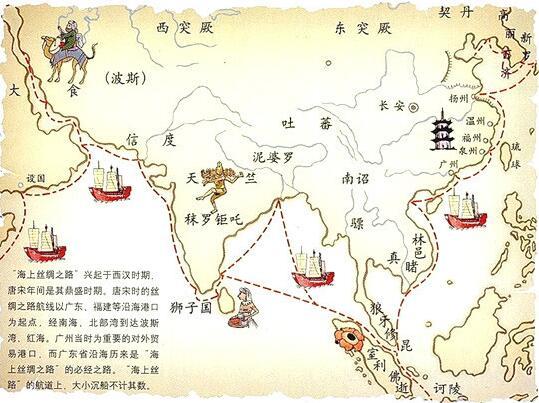

海上絲綢之路

西北的絲綢之路主要是在中國的漢唐之間盛行���,到公元10世紀(jì)以后�,由于整個中亞西亞地區(qū)的伊斯蘭化和航海技術(shù)的發(fā)達(dá)����,絲綢之路的重點轉(zhuǎn)移到海上���。

中國的絲綢和瓷器由東南地區(qū)的港口出口到世界各地��,明代鄭和七下西洋更是開創(chuàng)了航海史上的壯舉��。但更偉大的時代在哥倫布環(huán)球大航海之后來到����,世界的貿(mào)易由此進(jìn)入了一個新的階段�,絲綢之路也開始了一個新篇章���。

吸收并發(fā)展了古印度的佛教文化,產(chǎn)生了中國化佛教的代表——禪宗和受佛教影響的新儒學(xué)——宋明理學(xué)

經(jīng)過東漢�����、魏晉��、南北朝時期以印度梵僧�、西域胡僧為主體��、漢譯佛經(jīng)為內(nèi)容的早期傳播階段�。

在與儒家�、道家、玄學(xué)等學(xué)說的交流過程中��,在隋�����、唐�、五代時期形成了天臺、法眼�、律宗��、禪宗等具有中國特色的佛教各大宗派���,《關(guān)于古代 "海上絲綢之路" 的幾個問題》一書認(rèn)為:

"儒佛之辯盛于朝野。北宋以來��,禪宗一枝獨秀�,文字禪�、默照禪�、看話禪三大禪宗學(xué)派推波助瀾,引領(lǐng)佛學(xué)思想理論和學(xué)術(shù)體系的發(fā)展�,禪宗完成了中國化����。"

而通過海上絲綢之路的東海航線�����,再傳到朝鮮半島和日本��,使中國化的佛教在整個東北亞地區(qū)流播開來����,成為朝鮮半島和日本文化的重要組成部分。

宋明理學(xué)代表人物朱熹

在外來佛教完成中國化的過程中��,佛教文化與儒家文化�����、道家文化融合��,出現(xiàn) "三教合一" 的趨勢����。在佛學(xué)思想的影響下,傳統(tǒng)儒學(xué)吸收佛教思想理論����,誕生了程朱理學(xué)���,到明朝繼而誕生了王陽明的心學(xué)。

溝通了阿拉伯文明���,傳入了伊斯蘭教�,在中華民族大家庭中形成了一個獨特的民族——回族

唐高宗永徽二年��,阿拉伯帝國第三任正統(tǒng)哈里發(fā)奧斯曼派遣使節(jié)抵達(dá)長安與唐朝通好���,唐高宗即為穆斯林使節(jié)敕建清真寺。此后雙方來往頻繁���,有史記載的阿拉伯帝國使節(jié)來訪達(dá)37次。另外據(jù)《中國邊疆史地研究》所載:

"天寶十四年"安史之亂"爆發(fā)后�,唐朝向阿拉伯求援,有三千阿拉伯士兵東來幫助平定安史之亂����,這些士兵后來大多留在了唐朝�����,成為后世回族的族源之一。

唐宋時期����,廣州��、泉州��、揚州����、杭州等地也聚居著大批穆斯林商人�,成為回族的族源之一。"

元朝��,蒙古建立四大汗國,地跨亞非歐�����,在疆域內(nèi)實行統(tǒng)一的驛站制度,東西海陸交通暢通無阻��,絲綢之路達(dá)到海陸俱盛時期���。

大批西域包括中亞、西亞�����、東歐各國的遺族�、軍人、教士��、俘虜�、仆從等人口被強征擄掠?xùn)|來����,形成 "色目人"��。

移民僑民階層,他們大多數(shù)信仰伊斯蘭教���,散布全國各地����,他們后來與先前唐宋時移居中國的西域僑民共同形成了一個新民族——回族���。

古代回回人

在東亞形成了儒家文化圈����,且不斷吸納周邊民族文化以及外來文化,在世界文明體系中屹立千年�����,獨具東方魅力����。

儒家文化圈是以儒家文化構(gòu)建基礎(chǔ)社會的區(qū)域的統(tǒng)稱����,又稱"儒學(xué)文化圈"�����。

從秦漢時期開始���,儒家學(xué)說隨著中國東部地區(qū)與朝鮮半島���、日本列島和中南半島海陸交通的開通和人員往來及經(jīng)貿(mào)、文化交流的開展�����,傳播到朝鮮���、日本�����、琉球�����、越南等國家和地區(qū),并在這些地區(qū)發(fā)展成為官方學(xué)說�。

通過以中國中原朝廷為宗主國的宗藩關(guān)系,東亞建立起冊封���、朝貢�、歷法�����、禮法、科舉等制度����。

形成了以使用漢字文言文為官方文字,以皇帝年號紀(jì)年和使用農(nóng)歷��,以稻作農(nóng)耕為主的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和稻米為主的飲食結(jié)構(gòu)�����,在服飾���、建筑、茶藥�����、婚喪禮俗等方面相同或相似�、相近的典章制度和風(fēng)俗習(xí)慣的文化圈����。

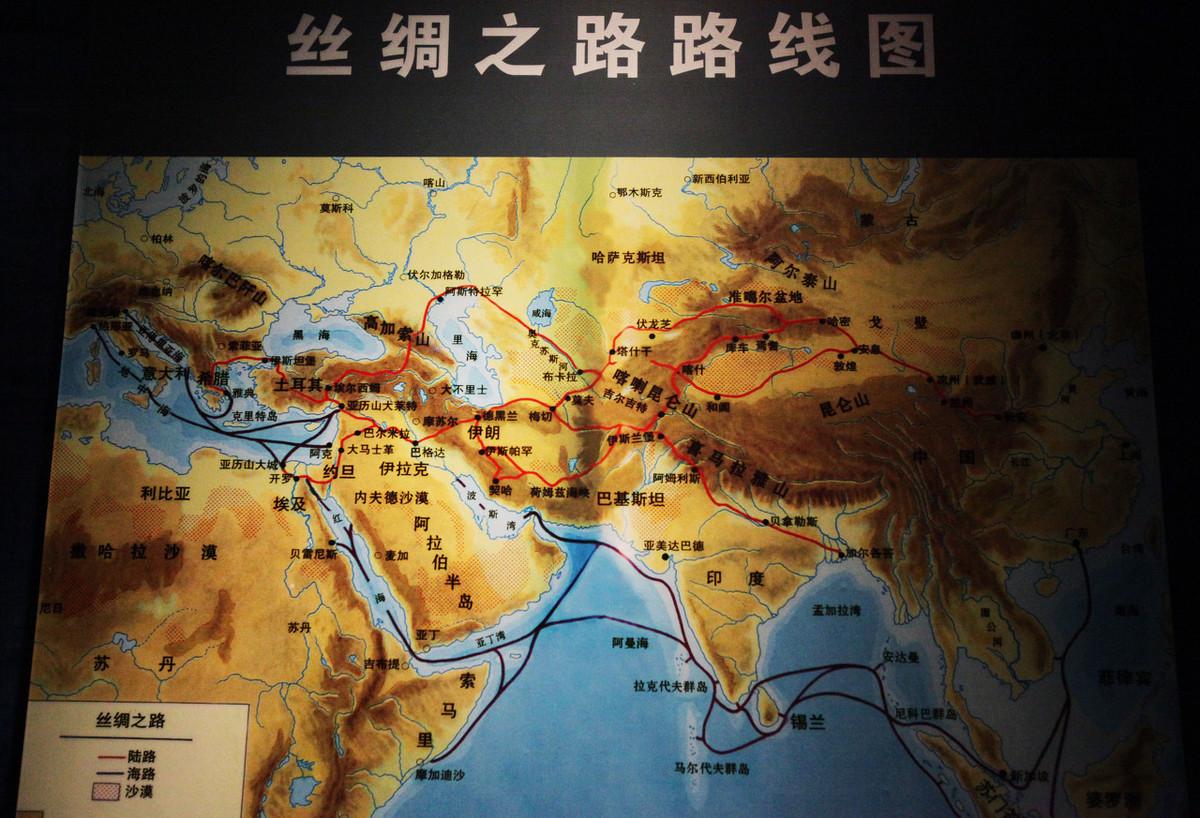

絲綢之路線路圖

對應(yīng)絲綢之路的興衰歷史,就會發(fā)現(xiàn)中原王朝強盛實現(xiàn)大一統(tǒng)的歷史時期����,正好是絲綢之路暢通無阻�、中原與周邊及西域經(jīng)濟文化交流興盛的時期。

而中原王朝衰落�����、分裂割據(jù)時�����,也恰恰是周邊各族勢力強大����、割據(jù)一方、阻塞絲綢之路的時期���。

因此,絲綢之路的興衰起伏實際上同時也是中原王朝漢族為主的農(nóng)耕文明與周邊地區(qū)少數(shù)民族游牧文明之間相互交流融合的過程�。

其最大結(jié)果就是實現(xiàn)了中原加邊疆的遼闊中國版圖和漢族華夏文明為核心、融匯周邊民族文化的中華文化���。

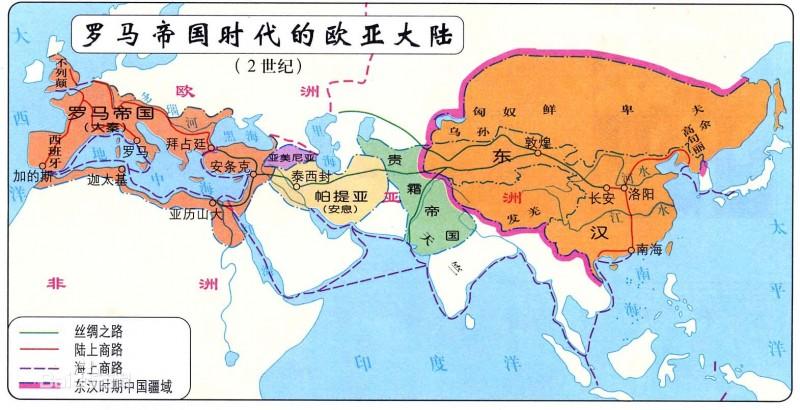

東漢末年即羅馬帝國時代的歐亞形勢

觀全球化演變歷史,總體而言主要是游牧民族和農(nóng)耕民族在生存發(fā)展方式及價值觀結(jié)構(gòu)性差異下的相互作用和逐步交融����。

其基本互動方式是游牧民族對農(nóng)耕民族的劫掠和戰(zhàn)爭����,農(nóng)耕民族對游牧民族的抵抗和同化。漢武帝為抗擊匈奴而派張騫出使西域�,是全球化第一波開啟的標(biāo)志性事件。

縱觀古代歐亞大陸的全球化歷史���,不難發(fā)現(xiàn)�����,漢唐中國、阿拉伯帝國和蒙古帝國發(fā)揮了主導(dǎo)作用���。

漢�����、唐帝國強力抵抗�,驅(qū)除匈奴�����、突厥兩大強勢游牧民族西遷��,促進(jìn)了陸路絲綢之路的大暢通和經(jīng)濟文化的大交流���。

阿拉伯帝國地處東西方之間�,一方面把在歐洲失傳的古希臘文化整理和傳承給歐洲,另一方面把先進(jìn)的中國文化特別是 "四大發(fā)明" 傳給歐洲�����。

人類歷史上空前絕后的蒙古帝國使幅員廣闊的歐亞大陸不同民族文化實現(xiàn)了真正意義上的大交融,絲綢之路臻于海陸暢通的繁盛階段���。

陸上絲綢之路與海上絲綢之路的不同

產(chǎn)生的時間及后續(xù)的影響都不相同����。陸上絲綢之路大約出現(xiàn)于公元前 13 世紀(jì)�,而海上絲綢之路則是在公元前200年左右開始出現(xiàn)的��。

唐朝滅亡之后�,隨著中國經(jīng)濟文化中心的南移�����,以及亞洲內(nèi)陸地區(qū)政治局勢的持續(xù)動蕩����,海上絲綢之路的地位才不斷凸顯,最終取代了陸上絲綢之路而成為連接中國與世界的主要紐帶����。

海上絲綢之路對近代世界產(chǎn)生了直接的、巨大的影響�。相反,陸上絲綢之路自唐代之后則一蹶不振���,日益衰落,不再是中國通往外部世界的主要通道��。

海上絲綢之路

分布的方式各有特點��。路上絲綢之路"穿越崇山峻嶺、戈壁沙漠��、鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)����。如果這一線條的某一部位出現(xiàn)了斷裂,整個交通路線也就不再暢通了�����。

歷史上亞洲內(nèi)陸國家興亡�����、王朝更替�����、民族遷徙����、暴力征戰(zhàn)致使陸上絲綢之路經(jīng)常中斷����。此外,由于自然原因而導(dǎo)致的地形���、地貌的重大變化��,也會使陸上絲綢之路受阻或改變路線。

"海上絲綢之路"由多條航線構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)���,分布在浩瀚的大海上,四通八達(dá)��。在木帆船時代,無論哪個群體��、政權(quán)�,都沒有力量去改變或阻斷這些航線。

而且���,隨著造船技術(shù)���、航海技術(shù)的發(fā)展�����,隨著人類對海洋認(rèn)識的不斷加深,新的航線還會得到拓展和延長�,從而使這個網(wǎng)絡(luò)變得越來越寬廣,越來越細(xì)密���。

運輸方式有巨大差異���。陸上絲綢之路主要依靠駱駝來運輸貨物。海上絲綢之路則要借助于帆船來進(jìn)行運輸����。因此,海上絲綢之路的運輸能力要大大超過陸上絲綢之路����。

對科學(xué)技術(shù)依賴程度的有所不同���。海上絲綢之路對科學(xué)技術(shù)的依賴程度更高同樣���,隨著科學(xué)技術(shù)的逐漸發(fā)展,海上絲綢之路也就越來越繁榮了�����。

外來民族移居方式不同�。歷史上��,陸上絲綢之路不僅是商貿(mào)線路�,而且還是許多民族進(jìn)行大規(guī)模遷徙的通道��。海上絲綢之路上沒有發(fā)生過大規(guī)模的民族遷徙�����。

結(jié)語

中國文化通過絲綢之路不斷吸納周邊民族文化以及外來文化,奠定了現(xiàn)代中國作為世界多民族東方大國的疆域版圖和多元民族文化共存的文化大國地位��。

此舉無疑推動了歐亞大陸不同國家和民族之間的相互認(rèn)知和文化交融�,實現(xiàn)了古代社會農(nóng)耕�、游牧等主要經(jīng)濟形態(tài)之間的交互作用,開啟了全球化和形成命運共同體的漫長征程��。