“發(fā)配寧古塔,與披甲人為奴�����,永世不得入關(guān)�����!”

在清宮電視劇中�,這句臺詞出現(xiàn)的頻率非常之高。而犯人聽到這句話的時候�,往往是面色慘白��、驚恐萬分�����,有那膽子小的�����,甚至直接被嚇尿了褲子����。

寧古塔到底在什么地方����?有什么可怕之處�?為什么讓大奸大惡之人都嚇破了膽呢�����。

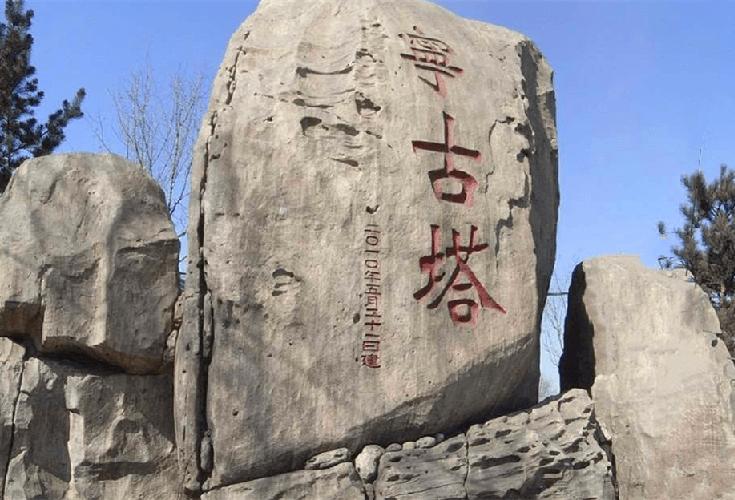

寧古塔不是塔

或許有人覺得����,寧古塔之所以叫這個名字�����,是因為所在地有一座標志性的塔形建筑,其實真實的情況并不是這樣。

寧古塔位于現(xiàn)在的黑龍江省牡丹江市長汀鎮(zhèn)一帶�,相傳���,清皇族曾有6位遠祖兄弟居住于此���,被稱為“六祖”。

而在滿語中,“六”的發(fā)音是“寧谷”���,“個”的發(fā)音是“塔”����。“寧古塔”合起來就是“六個”的意思�,是為了紀念皇室祖先而得名。

清朝的犯人之所以被流放到這里��,有兩重含義�����,一是為老祖宗的地盤漲漲人氣�����。二是為了讓犯人背井離鄉(xiāng)��,吃盡苦頭�����,再也不敢挑戰(zhàn)皇室的威嚴。

遠離家鄉(xiāng)����,到外地生活,這聽起來或許不足為懼。但實際上�,離開京城����,犯人的苦難才剛剛開了頭……

漫漫長路死傷者眾

《研堂見聞雜錄》中有寫道:“寧古塔����,在遼東極北,去京七����、八千里�����。其地重冰積雪,非復世界,中國人亦無至其地者。”足可見其路途遙遠�����。

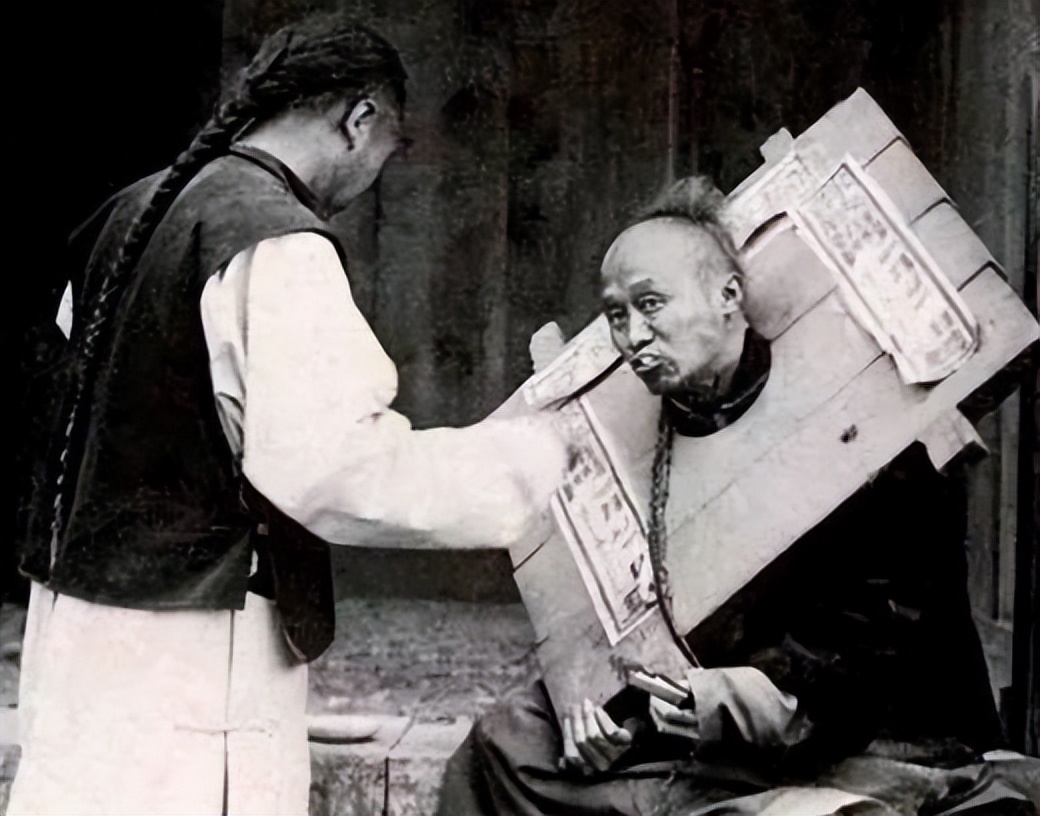

對于現(xiàn)代人來說,坐上飛機、乘上高鐵����,數(shù)個小時即可到達��,而對于古代人來說,這漫漫長路����,全都要靠雙腳去丈量,這一走�,就是幾個月�。對于重刑犯而言��,還要戴上重達幾十斤的刑具,走起來就更加艱難���。

一些重刑犯家人受到株連��,會跟著一起流放���。這對于那些小腳��、體弱的女人來說,簡直如刀山火海一般難熬�。走不了幾天,也就病死在路上了。

道路之上�,還會路過許多山區(qū)�,常有野獸出沒���,所以走到半路被老虎、餓狼吃掉的事情也時有發(fā)生�����。

就如《研堂見聞雜錄》記載的那樣:“半道為虎狼所食,猿狖所攫����,或饑人所啖���,無得生也���?!?/strong>

不僅如此�,犯人還要忍受饑餓���。按照規(guī)定��,犯人每天的口糧只有8兩,15歲以下的孩子只有4兩��,再加上衙役的克扣����,犯人一天吃一頓飽飯都難����,餓死的人絕不在少數(shù)����。

也就是說,還沒走到寧古塔,在路上人就已經(jīng)累死���、餓死����、被野獸分食一大半了���。

曾經(jīng)被流放過的犯人方拱干說過:“人們都怕黃泉路�,若到了寧古塔����,便有十個黃泉也不怕了!”足可見這條路有多么的難走���。

皚皚冰雪凍斃者多

寧古塔位于極北之地��,有著雪鄉(xiāng)之稱的牡丹江,這里每年從9月就開始落雪��,大半年的時間都處于嚴寒之中��,最冷時氣溫可達零下40多度。皚皚冰雪��,封山阻路。

流放的犯人可沒有什么獸皮����、棉衣用來御寒,能有一件蔽體的衣服就不錯了,有時候,連雙鞋子都穿不上�。

在這樣的嚴寒之地�����,就算裝備齊全尚且會感到寒風刺骨,缺衣少食的犯人又能堅持幾天呢����。

所以,即便是犯人運氣好,在路上沒有死�����,到了寧古塔后,用不了多久���,也會在饑寒交迫中死去�。僥幸活下來的人,也絕不是幸運,而是面臨著更大的磨難���。

為奴為婢慘度余生

在電視劇《甄嬛傳》中,甄遠道被流放時�,皇上說了一句話:“就不必給披甲人為奴了?!?/strong>甄遠道可以得到特赦,而大部分被流放的犯人����,就沒有那么幸運了���,他們不僅要在極端惡劣的環(huán)境中生存���,還要給披甲人做奴仆。

“披甲人”是什么人呢?顧名思義��,他們是披著甲衣的士兵���,也就是那時候鎮(zhèn)守邊疆的兵卒�����。為了穩(wěn)定軍心��,朝廷會讓流放的犯人給他們?yōu)榕珵殒尽?/p>

如果是男子�,就要在地里勞作,做最苦最累的活計�����。如果是女子��,則要承受難以想象的屈辱。

更可怕的是�,一旦成為奴隸,就意味著再也沒有人權(quán)�,除非得到皇上特赦���,否則子子孫孫就都是奴隸命了���。

寫在最后:

對于古代的犯人來說���,寧古塔已經(jīng)不單純是一個流放場所�����。它代表著饑餓、苦寒�����、野獸出沒�����、與人為奴�����、永世不能翻身�。

所以����,犯人一聽到要流放寧古塔就嚇得尿褲子絕不是夸張����。據(jù)史料記載�����,從順治到乾隆年間,有成千上萬人被流放寧古塔���,其中很多人還沒上路,就先自行了結(jié)了性命�,寧古塔之可怕�,不言而喻。