我們?cè)陔娨晞±锝?jīng)常會(huì)看到這樣一個(gè)場(chǎng)景:一個(gè)英俊的考生經(jīng)過(guò)十年寒窗苦讀�����,最終高中狀元跨馬游街。我們看到這里可能會(huì)覺(jué)得���,好像是個(gè)人輕而易舉地就可以拿到狀元頭銜���,難度不高呀��。

但我們都被影視劇給騙了�����,為什么呢���?因?yàn)楹?jiǎn)單來(lái)說(shuō)��,古代科舉制度的等級(jí)秩序十分嚴(yán)格�,秀才是無(wú)數(shù)莘莘學(xué)子一輩子苦苦追求的級(jí)別,那么秀才相當(dāng)于現(xiàn)在的什么學(xué)歷��?我們當(dāng)今的碩士能否輕易過(guò)關(guān)����?

今天七弦君就給大家講一講有關(guān)科舉的那些事,不盡全面但是有所思考�。

古代用人制度的發(fā)展史

在封建社會(huì)的早期,包括春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代�,一般國(guó)家都采取世卿世祿制度�����,王侯將相的位子都是世代相承���,但是這樣的話很難保證人才的持續(xù)輸出,因?yàn)榉秶?����,不能保證官僚隊(duì)伍的人才的純潔性�����。

所以到了秦漢時(shí)代�,出現(xiàn)了軍功爵制、察舉制和征辟制�����,這樣就為貧民百姓提供了改變命運(yùn)的機(jī)會(huì)�����,一定程度上活躍了社會(huì)階層的流動(dòng)性。但是到了魏晉南北朝時(shí)期��,九品中正制盛行��。

門(mén)閥大族控制了人才的選拔權(quán)����,庶族子弟無(wú)緣官場(chǎng),社會(huì)階層再度固化����。隋文帝楊堅(jiān)完成大一統(tǒng)之后,為了更好地考核人才�����,開(kāi)始采取考試的方式���,但不是正式的科舉制度。

隋煬帝楊廣即位之后�����,正式創(chuàng)立了科舉制度并不斷完善�����,天下英雄盡入皇帝手中。

唐太宗�����、武則天��、唐玄宗在位期間��,科舉制度開(kāi)始不斷地完善�,直到宋朝近乎成熟。宋太祖趙匡胤在北宋第一次科舉考試中就錄用了19人��。一直到1905年科舉被廢���,其本質(zhì)都沒(méi)有大的改變����,作為為朝廷選拔有用人才的唯一途徑����。

秀才是進(jìn)入科考的第一步

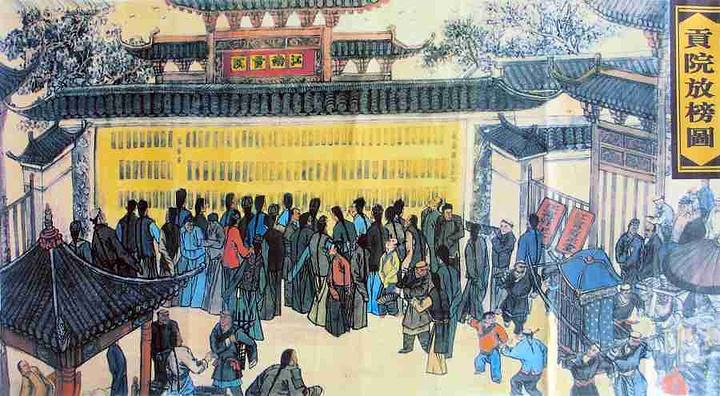

在古代受教育資源的限制,以及封建思想的影響��,考取功名沒(méi)有我們現(xiàn)在這么容易?��?婆e考試分為了四個(gè)階段:童生試(秀才)�、鄉(xiāng)試(舉人)�����、會(huì)試(貢士)和殿試(進(jìn)士)����。要想取得正式參加科舉考試的資格,就必須要先參加童生試���,參加童生試的人被稱為"童生"����。

童生試是三年兩考�,而且過(guò)關(guān)率很低?�?荚囘€分為四場(chǎng)���,第一場(chǎng)和第二場(chǎng)是一文一詩(shī)。第三場(chǎng)復(fù)試一賦一詩(shī)或一策一論。第四場(chǎng)復(fù)試更側(cè)重對(duì)于經(jīng)史子集的深度理解�����。

當(dāng)然這里的童生可不是指青少年��,還有可能是白發(fā)蒼蒼的老人����,七弦君記得《聊齋志異》的蒲松齡考了一輩子還是童生。童生試被錄取后才能稱為秀才����,才有資格參加正式的科考,也就是說(shuō)秀才是邁入科舉考試的第一步�����。

舉個(gè)例子����,清朝總?cè)丝诖蟾?、4億人左右�,每年錄取的秀才占總?cè)丝诘?/15000。每個(gè)府院試兩年考三次���,每次錄取25人左右���,平均每年37人����,每個(gè)縣5人�����。相當(dāng)于全縣高考前5名��,比現(xiàn)在北大清華的錄取率還低�����。

秀才享受的待遇不低

雖然秀才是最低級(jí)的功名���,但可以享受不少特權(quán)����,比如:免賦稅徭役��、免下跪禮���、犯罪不隨意受刑�、公事直接稟告知縣等待遇���。

古代服飾是有著嚴(yán)格的等級(jí)制度的��,秀才也有自己專門(mén)的制服�,這凸顯了秀才在古代的地位�����;古時(shí)候秀才是有特權(quán)買(mǎi)丫鬟����,只要有錢(qián)就可以買(mǎi)丫鬟來(lái)服侍自己。而且很多秀才一輩子考不中舉人����、進(jìn)士,當(dāng)不了官����,但也會(huì)因?yàn)橛?strong>"特權(quán)"而沾沾自喜。

有的人一生只考取了個(gè)秀才�,但因秀才知書(shū)識(shí)禮���,博學(xué)多才,也是民間活躍的特殊階層�����,他們可以開(kāi)私塾��,做教書(shū)先生��,到富有人家做老師�,還可以做幕僚等方法來(lái)維持生計(jì),雖然經(jīng)濟(jì)不會(huì)富裕�,但至少有謀生的技能,甚至養(yǎng)活十幾個(gè)人都不成問(wèn)題�����。

秀才的讀書(shū)量巨大

單是童生試就要有四場(chǎng)考試�����,而且考試的難度也是相當(dāng)大的��,古時(shí)的讀書(shū)人即使沒(méi)能考取個(gè)秀才,也必須是熟讀四書(shū)五經(jīng)了�。基本必讀書(shū)目像《大學(xué)》《中庸》《論語(yǔ)》《孟子》和《詩(shī)經(jīng)》《尚書(shū)》《禮記》《周易》《春秋》����,一共大約65萬(wàn)字����,讀起來(lái)很辛苦。

因此����,秀才的讀書(shū)量巨大,不僅僅是四書(shū)五經(jīng)����,還有詩(shī)詞,歌賦�����,以及諸多的文章�����,甚至是熟練背誦�,能深度理解體會(huì)其中的含義�。秀才雖然處于科舉鏈的底端�����,但秀才已經(jīng)是飽讀詩(shī)書(shū)��,經(jīng)過(guò)層層選拔的頂級(jí)精英人才了��,絕對(duì)是出類拔萃���。

當(dāng)今全國(guó)每年有近千萬(wàn)的考生��,清華����、北大只有每年7000人的本科生錄取名額��,平均錄取率為0.07%����,也就是說(shuō)大約每一萬(wàn)考生中,僅有7個(gè)人能被清華���、北大錄取���。

據(jù)統(tǒng)計(jì)清朝一共出現(xiàn)過(guò)46萬(wàn)個(gè)秀才����,平均每年1700多個(gè)��,與北大�、清華7000的數(shù)字還差好幾倍�。

從結(jié)果來(lái)看,古時(shí)的秀才遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)在清華����、北大的本科生,相當(dāng)于優(yōu)秀的碩士或者博士的學(xué)歷�����,難怪可以擁有那么多的特權(quán)�����,雖說(shuō)很多落得"窮秀才"的稱呼���,但足以證明秀才也是相當(dāng)有學(xué)問(wèn)的人����。