得益于《三國演義》的廣泛傳播��,三國時(shí)期成為我國古代最為人熟知的一段歷史����。

可是���,有時(shí)候正因?yàn)槭煜?�,許多問題便很容易被我們所忽略����,比如三國是從哪一年開始的?曹操難道真的不是三國時(shí)期的人�����?

1����、曹操自始至終都是漢臣

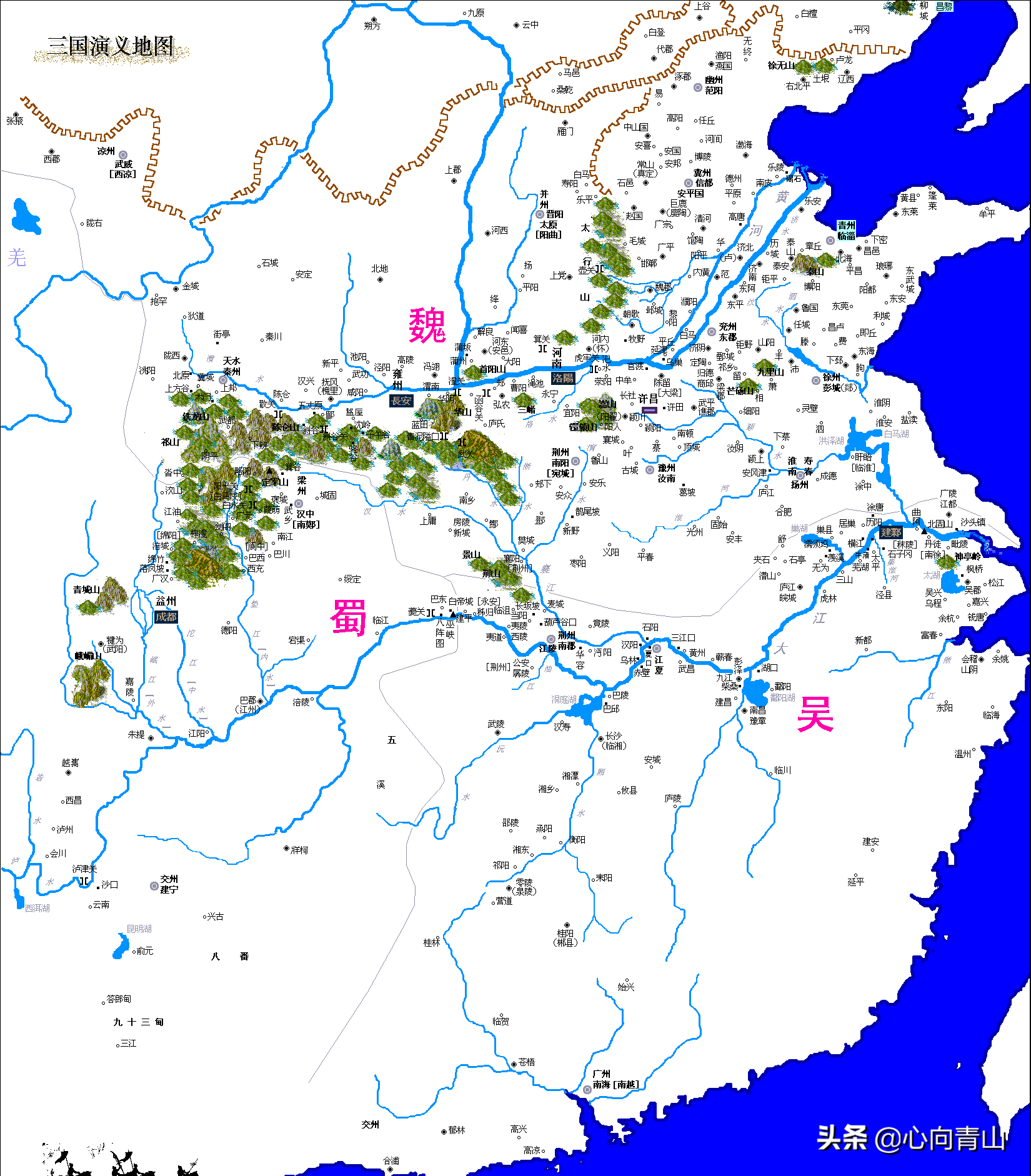

三國時(shí)期��,從歷史本身來說,始于公元220年曹丕篡漢�����,終于公元280年司馬炎滅東吳,整整六十年的時(shí)間���。我們先看魏蜀吳三國的興亡時(shí)間:

曹魏:公元220-265年��;

蜀漢:公元221-263年�;

孫吳:公元222-280年

但我們常常所說的三國主體卻遠(yuǎn)不止這一段時(shí)間,因?yàn)槿绻凑者@一劃分���,三國中最重要的人物曹操便不是三國時(shí)期的人。我們再看《三國演義》的起止時(shí)間:

《三國演義》起于黃巾之亂�����,終于三分歸一,所以三國的結(jié)束沒有疑義,有疑問的是從哪一年開始��。那么這段歷史在正史中又是如何記載的呢?我們還以曹操為例:

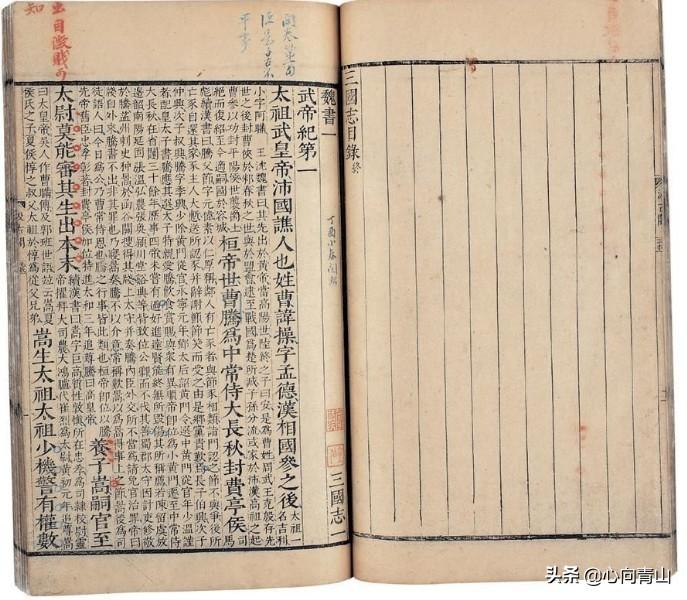

《后漢書》中沒有曹操傳�����,《三國志》中的魏書第一篇便是《武帝紀(jì)》�����,武帝即為曹操。那么這能說明正史中將曹操列為三國時(shí)期的人物嗎�?也不是的�,因?yàn)椤度龂尽分幸矝]有司馬懿的傳記����。

曹操也好,司馬懿也罷�,都是下一個(gè)朝代的開拓和奠基者���,所以在古代只能作為帝王寫在本紀(jì)中���。

陳壽生于蜀漢���,但寫《三國志》是在西晉時(shí)期��,所以曹操便列入了《三國志》中;范曄寫《后漢書》是在南朝劉宋時(shí)期����,當(dāng)時(shí)《三國志》已成書很久,所以《后漢書》中便沒有曹操的傳記��,同理司馬懿也是如此�����。

曹操,生于公元155年,漢桓帝永壽元年��;逝于公元220年�,漢獻(xiàn)帝建安二十五年�。

所以,從歷史本身來說���,曹操自始至終都是漢臣���。

2、從三足鼎立之局的形成�����,看三國是從何時(shí)開始的

公元220年���,曹丕篡漢,這是漢末群雄割據(jù)的果,所以要想寫清楚三國鼎立的由來,必須要向前追溯�����,而不能開篇便是漢獻(xiàn)帝禪位于曹丕。

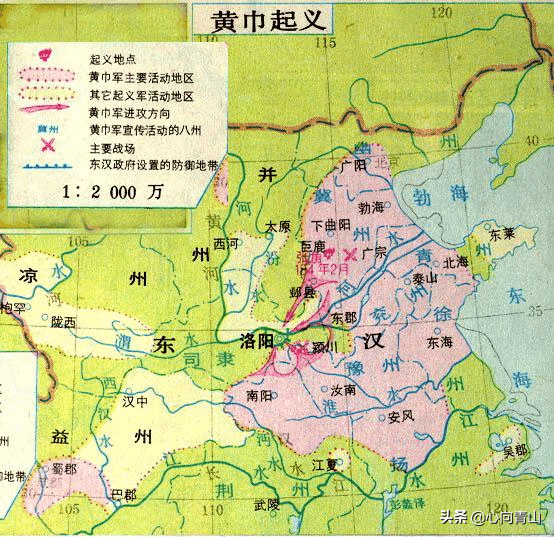

那么這一局面是如何形成的呢?三國鼎立���,源于群雄割據(jù)��,群雄割據(jù)源于黃巾之亂����。

黃巾起義爆發(fā)于公元184年,漢靈帝光和七年�����,口號是“蒼天已死,黃天當(dāng)立��,歲在甲子,天下大吉”�。

黃巾起義并未推翻漢朝的統(tǒng)治,它被平定了�����,平定黃巾之亂的名將主要是盧植�����、皇甫嵩、朱儁三位,孫堅(jiān)���、曹操�����、袁紹、劉備等等也在這時(shí)登上了歷史的舞臺�����。

農(nóng)民起義的發(fā)生并不必然代表改朝換代的到來��,但對漢朝的政局影響卻甚大,這便是之后州牧的設(shè)立����。

漢朝建立之后���,同時(shí)借鑒了周朝和秦朝的制度,實(shí)行的是郡國并行制�����,天下有郡,也有國��。國的存在,雖然后來釀成了“七國之亂”���,但漢朝以宗室鎮(zhèn)四方的想法一直沒有變�����,只是通過“推恩令”將封國無限縮小了而已。

而劉秀和劉備的崛起和興復(fù)漢室�,從一個(gè)側(cè)面說明漢室子弟分封全國還是有號召力的����。

但漢朝時(shí)期郡國的不斷增多��,無疑加大了中央的管理難度���,于是漢武帝在元封五年(公元前106年)分全國為十三州���,每州置刺史一人�。

“刺”,是檢核問事的意思���,刺史制度本是一項(xiàng)監(jiān)察制度�����,并不能掌管郡縣。但到了東漢末年�����,為了應(yīng)對黃巾起義���,漢靈帝中平五年(公元188年)�,劉焉認(rèn)為黃巾亂起的原因在于在刺史權(quán)輕�,建議將刺史正式改為州牧,以宗室和朝廷重臣任之以震四方�。

州牧與刺史不同���,它是郡守的正式上級,掌管一州的軍政事務(wù)�����。比如劉焉就是益州牧���,劉表是荊州牧,劉虞為幽州牧���,陶謙為徐州牧等等��。

州牧制度����,拉開了漢末群雄割據(jù)的序幕��。

所以,當(dāng)年漢武帝為了加強(qiáng)中央集權(quán)�����、監(jiān)控地方郡縣而設(shè)計(jì)出來的刺史制度,反而在東漢末年卻悲劇性的促成了漢王朝的瓦解����,這大約不是漢武帝能夠想到的�����,唉����!不孝的子孫?�?�!

如果我們再做一個(gè)聯(lián)系的話����,漢末黃巾之亂與唐末黃巢之亂的作用其實(shí)是一樣的����。

本來唐末的藩鎮(zhèn)在大多數(shù)時(shí)間內(nèi)并沒有割據(jù)��,唐朝在安史之亂后依然能夠存在150年���,藩鎮(zhèn)的作用很大,而黃巢起義的爆發(fā)使藩鎮(zhèn)正式開始了割據(jù),猶如漢末黃巾起義使州牧開始了割據(jù)一樣����。

歷史總是驚人的相似。

這樣����,我們就理清了三國鼎立的來龍去脈:黃巾起義~州牧制度~群雄割據(jù)~三足鼎立����。

所以��,《三國演義》始于黃巾之亂是非常有道理的���,它找到了三國亂局的原點(diǎn)�����。以此推之�����,三國時(shí)期的時(shí)間便可以從公元184年開始,至公元280年結(jié)束���,接近一百年的時(shí)間�����,與東漢時(shí)期有交叉��。

如此以來����,便解決了曹操�、袁紹����、孫堅(jiān)�、孫策��、關(guān)羽���、呂布�����、郭嘉等等死于公元220年前的歷史人物是否是三國時(shí)期之人的問題��。

歷史的分期以皇帝和國號的更迭來劃分最為簡單�����,但歷史的發(fā)展卻遠(yuǎn)不是這樣的一刀切����,正如本文所討論的三國時(shí)期是否一定要始于公元220年一樣�。