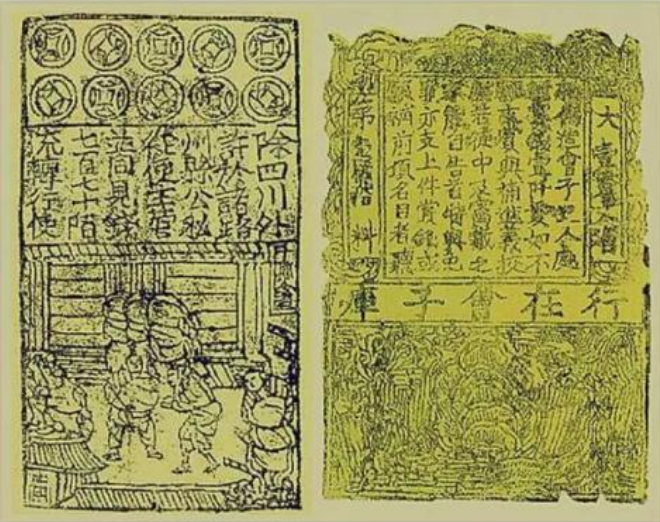

中國最早的紙幣“交子”產生于我國北宋時期�,前期主要在四川地區(qū)流通��,隨著社會政治經濟的發(fā)展���,“交子”的流通區(qū)域和使用范圍逐漸擴大���。

在北宋與西夏錯綜復雜的關系和不斷軍事斗爭的背景下,“交子”成為北宋政權緩解財政危機�、增加軍費開支��、與西夏政權抗衡的一種經濟“武器”���。

但由于北宋政府從最初的“適量發(fā)行”到后來宋徽宗時期的“濫發(fā)濫用”�����,造成了“交子”的大幅度貶值,使得這種先進的貨幣形態(tài)未能真正發(fā)揮作用����,只是暫時緩解了宋對西夏戰(zhàn)爭的財政負擔,間接影響了北宋政治經濟的穩(wěn)定性��。

一��、“交子”產生的原因

稍微了解中國貨幣史的人大都知道,中國乃至世界上最早的紙幣出現(xiàn)在我國的北宋時期��,它就是宋初川峽諸路(主要指今四川地區(qū))的“交子”�����,“交子”的產生有偶然性�,但更是社會經濟發(fā)展的必然產物�����。

(一) 商品經濟的發(fā)展

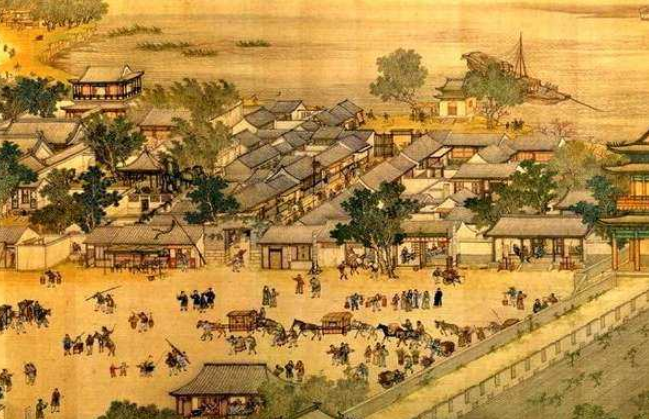

商品經濟的發(fā)展促進了貨幣流通����,而貨幣的大量遷移����,產生了金屬貨幣的攜帶問題����。這一問題最早出現(xiàn)在四川地區(qū)�,大量的鐵錢在本地商品貿易中流轉,貨幣不便攜帶的難題無時無刻不困擾著各路商賈�����。

隨著商品、貨幣流通的興盛����,買賣雙方逐漸形成了“匯”“兌”的商業(yè)關系,并發(fā)展成為早期的商業(yè)信貸��,在此基礎上�����,便于攜帶和結算的貨幣——“交子”隨之出現(xiàn),其最初的作用純粹只是為了代替四川鐵錢的流通�。

(二) 邊境貿易的需求

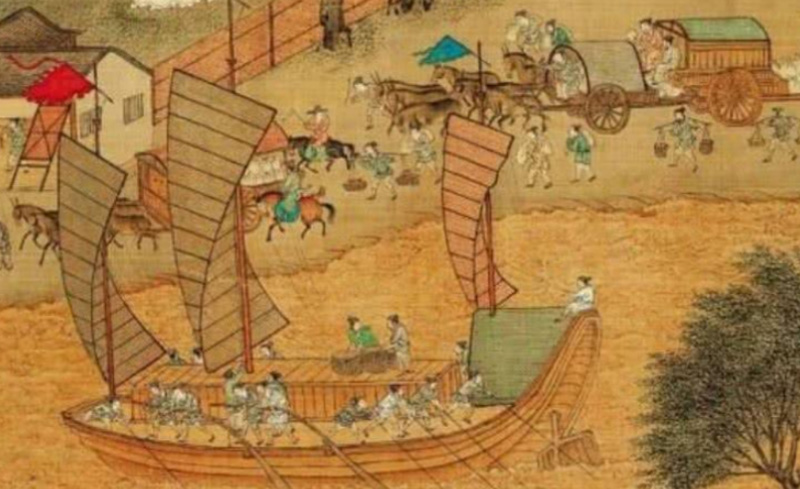

宋與黨項��、契丹等少數(shù)民族政權的邊境貿易在斷斷續(xù)續(xù)中不斷發(fā)展�����,形成了一定規(guī)模����。除了在“和市”和“榷場”進行以物易物���、互換有無外���,很多時候還是要通過金屬貨幣來進行結算��。

當時北宋所鑄錢幣不但支撐著各方的貿易關系�,還成為遼�����、夏等少數(shù)民族政權的通用貨幣(考古資料證明����,黨項�、契丹都流通宋代錢幣�����。

為了控制愈演愈烈的錢幣外流現(xiàn)象�,北宋政府對采礦鑄錢��、錢幣流通�����、錢幣盜鑄、錢幣出入國門等�����,采取了諸多限制措施���,比如據(jù)《宋史·食貨志》載:

“凡小山之出銅者悉禁民采,并以給官鑄焉”����;

“銅錢闌出江南��、塞外及南蕃諸國��,差定其法,至二貫者徒一年���,三貫以上棄市�,募告者賞之”��。

盡管北宋政府采取了各種手段加強對銅礦開采和銅幣流通的管理����,但由于政策的搖擺以及商品貨幣流通的自然屬性等等原因����,仍導致北宋銅錢大量外流����,甚至還大量流通到高麗�、日本以及東南亞的交趾等地區(qū),以至宋人記載說

“四夷皆仰中國之銅幣�,歲闌出塞外者不貲”

“泄中國之錢與北者����,歲不知其幾何”��。

熙寧����、元豐年間實行新政,取消了銅錢出口之禁�,大臣張方平雖極力向宋神宗進諫����,稱“削除錢禁會造成邊關重車而出�,海舶飽載而歸……錢本中國寶貨�����,今乃與四夷共用的局面�,但卻未被神宗采納���,直到元豐末年,才復申錢幣闌出之禁�。

(三) 貨幣職能的需要

金屬貨幣的一個優(yōu)點就是便于貯藏�,我國歷朝歷代皆有此習,北宋時期亦不例外��。大家富戶不但喜愛貯藏金���、銀,也會貯藏大量銅錢��,如宋真宗時青州有個地主�����,據(jù)何薳《春渚紀聞》卷二中記述:

“其富三世,自其祖以錢十萬鎮(zhèn)庫�����,未嘗用也��?�!?/p>

后該人因犯罪被抄家,就是靠著這數(shù)十萬緡的窖藏錢幣重新發(fā)家�;又如����,宋仁宗時為了防御西夏��,曾向一李姓大戶借二十余萬貫錢用作兵費,這在《續(xù)資治通鑒長編》卷三八八里是這樣說的:

“借(永興軍)大姓李氏錢二十余萬貫�,后與數(shù)人京官名目以償之�?��!?/p>

更有甚者連僧道也會積貯大批金、銀��、銅錢以備后用����,可見民間貯藏錢幣十分盛行�����。

凡此種種���,都說明相當可觀的銅錢被埋入地下而不能進入流通領域。由于銅貴錢賤�,銅錢的實際購買力低于自身價值����,這使得民間熔毀銅幣的情況十分嚴重,

“銷熔十錢�����,得精銅一兩���,造作器物��,獲利五倍”����,

熔毀十文銅錢制作的器物可以賣到五十文錢��。還有將銅錢熔化�����,私鑄成質量低劣的偽幣的情況也屢禁不絕�����,劣幣驅逐良幣.

優(yōu)質銅錢被擠出流通領域���,這些原因綜合起來,最終造成了北宋名臣張方平所說的銅錢短缺現(xiàn)象��。

“比年公私上下��,并苦乏錢����,百貨不通�,萬商束手……人情窘迫,謂之錢荒”���,

(四) 手工業(yè)的發(fā)展

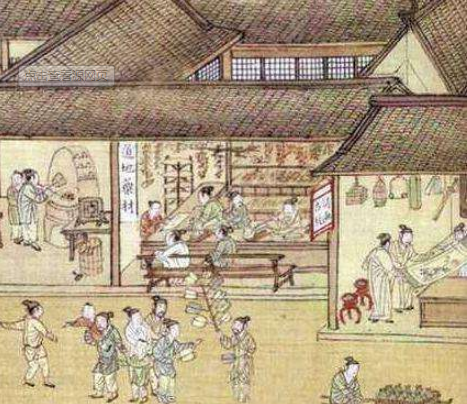

宋代手工業(yè)得到了巨大發(fā)展,與紙幣有關的造紙�、印刷、文房用品的生產技術都上了一個新的臺階�����,其中造紙術和雕版印刷技術的成熟����,為“交子”的出現(xiàn)和發(fā)展奠定了物質基礎����,并提供了強有力的技術支持����。

宋代的造紙技術有了很大的進步和發(fā)展�����,主要體現(xiàn)在紙質的提高上���,宋紙不但用于寫字、作畫����、印刷書籍等,還能制作成韌性強���、用紙量大的紙衣、紙被����、紙帳等生活用品����;另外,紙的品種更加多種多樣��,制紙原料也有擴大,麻���、竹、桑皮���、麥莖���、稻稈、楮等都可制紙��,宋代的“交子”就是以楮紙印造��,這也是紙幣又稱“楮幣”的原因。

宋代的雕版印刷適應了社會的廣泛需求���,得到了很大發(fā)展,由于政府諸如詔敕之類的文告需要雕版印刷�����;

文化教育事業(yè)的日益發(fā)達���,要求印刷又多、又快���、又好,使雕版印刷業(yè)空前興盛起來����。

此外,造紙工匠和刻字工匠等手工業(yè)者知識水平和技術水準的不斷提高以及他們的辛勤勞動��,才是這些重大成就的根本保障���。

二、“交子”流通的發(fā)展變化

前文說過“交子”先起于川峽諸路�,這主要是由以下三個方面共同作用形成的:

1.川峽諸路的成都府路經濟狀況僅次于兩浙路��,商品交換興盛���;

2.當?shù)氐闹饕魍ㄘ泿艦殍F錢,攜帶不方便:

“川界用鐵錢�,小錢每十貫重六十五斤�����,折大錢一貫重十二斤�,街市買賣����,至三、五貫文�����,即難以攜持”��;

3.本地區(qū)地形復雜,多山地����,商人們千里行商還要攜帶大量笨重的金屬貨幣奔走往來�����,既不安全又不方便�。由此��,便于攜帶�、兌換的“交子”應運而生。

它最初是由民間自由發(fā)行����,因時常會產生經濟糾紛���,天圣元年(1024年)改為官辦,由北宋政府在益州設“交子務”�。

自天圣元年到宋神宗年間����,蜀川路的“交子”改為官辦之后,大體上是穩(wěn)定的���。

川峽諸路生產情況除夔州路外,都是不斷增長的�,這個區(qū)域市場頗為活躍����。

這一時期的“交子”發(fā)行量適中,準備金充足���,促進了當?shù)氐纳唐妨魍ê徒粨Q,對商品經濟的發(fā)展產生了有益的影響����。

宋神宗熙寧年間�����,由于西北用兵�,為解決財政困難���,于熙寧二年置潞州“交子務”,熙寧四年“陜西已行交子”�����。

北宋第一次在陜西推行“交子”時��,宋神宗曾言

“行交子���,誠不得已,若素有法制�,財用既足��,則自不須此”��。

這一時期���,“交子”雖然在陜西發(fā)行和流通時間不長,但也充分反映了在與西夏等少數(shù)民族政權的斗爭中����。

北宋政權由于財政捉襟見肘��,意欲通過增大“交子”的發(fā)行量和流通區(qū)域���,達到增加軍費開支,解決財政困難����,遏制西夏及遼勢力發(fā)展的目的�����。

到宋徽宗時期���,“交子”的發(fā)行逐漸變得不穩(wěn)定���,幣值也大幅度貶值���。

但當權的蔡京集團非但沒有解決這個問題�����,反而為緩解陜西沿邊糴買���,又擴大了“交子”的發(fā)行量。

自崇寧以來��,蔡京集團便打算“令諸路更用錢引����,準新樣印制”,把“交子”推行到諸路�,結果僅推廣到陜西�����、河東沿邊兩路���。

大觀元年(1107年),蔡京集團將益州交子務改為錢引務���,于是河湟用兵的費用,全仰仗紙幣解決�����,“交子”的發(fā)行額陡然地增加起來���。

三�、“交子”發(fā)行量及幣值的變化

(一)發(fā)行量的變化

天圣元年(1023年),官府印行的“第一界交子”為1256340貫�����,折合銅錢約125000貫��,到宋神宗時增加了一倍��,改為兩界通行�����。

“界”是宋政府規(guī)定的紙幣的使用和兌換期限����,一界約為2年��,其目的是控制紙幣的發(fā)行量����,能夠保證兌現(xiàn)。

這一時期“交子”的發(fā)行量是適中的�,與商品流通和市場需求基本吻合���,起到了促進商品經濟發(fā)展的作用���。

然而,宋政府并沒有一直遵守“界”的規(guī)定�����,按照最初的定額����、商品經濟的需要和財政支付能力來發(fā)行“交子”���,而是為了應付由戰(zhàn)爭所引發(fā)的財政危機,逐漸加大“交子”的發(fā)行量��,終于一步步滑出了“界”����。

(二)幣值的變化

從“交子”的幣值變化來看��,還出現(xiàn)了“舊日蜀人利交子輕便����,一貫有賣一貫一百者”的情況�����,

“天圣元年開始發(fā)行時為1256340貫�,折合銅錢不過125000多貫”��,

這時“交子”和銅錢基本上是一比一的比值���。到宋神宗熙寧十年之后�,第二十六界交子賣九百四十、第二十七界交子賣九百六十���,“交子”也只是稍微貶值了4%到6%,尚在可控范圍之內���。

到宋哲宗元祐年間,“交子”每貫“止賣九百以上”��,“交子”貶值已達10%��。

宋徽宗時期“交子”發(fā)行量大增��。

僅崇寧四年(1105年)發(fā)行額就達到了31956340貫�����,超出了天圣元年的20余倍,從而引發(fā)“交子”幣值大幅度下跌�����,造成“價愈損���,及更界年,新交子一乃當舊者之四”���,即貶值了75%,甚至出現(xiàn)了錢引原價一貫�����,今每道止值一百的現(xiàn)象�����。

四�、夏宋關系對“交子”的影響

自1038年(夏天授禮法延祚元年��,宋寶元元年)元昊稱帝后��,為了站穩(wěn)腳跟�,擴大地盤�,開始醞釀發(fā)動侵宋戰(zhàn)爭����。

1040年正月�����,夏�����、宋三川口(今陜西延安西北)之戰(zhàn)爆發(fā)��,北宋慘敗�����。1041年(夏天授禮法延祚四年,宋康定二年)二月�����,宋夏在好水川(今寧夏隆德至西吉兩縣間)再次爆發(fā)戰(zhàn)爭���,前期宋軍在范仲淹的指揮下取得連續(xù)勝利。

后期由于宋將任福輕敵冒進����,宋軍在好水川被元昊十萬大軍包圍�,死傷近萬,幾乎全軍覆沒�,元昊大獲全勝。

1042年(夏天授禮法延祚五年���,宋慶歷二年)九月,在定川砦(今寧夏固原西北)一戰(zhàn)又以元昊勝利而告終�����,加之其他一些大小戰(zhàn)斗�,元昊每每擄掠大量牛羊和財物而返��。

雖然元昊每次的勝利只是劫掠財富���,并沒有占領北宋的大片領土,但對趙宋王朝的負面影響是非常大的��。

為了防御西夏��,范仲淹還建議或親自進筑保安軍德靖寨,西至慶州界�����、環(huán)州西至鎮(zhèn)戎軍界一系列堡寨�����。僅在今慶陽地區(qū)修復的城寨有鐵邊砦(屬安化)��、葫蘆泉砦(屬環(huán)縣)……肅遠城(屬環(huán)縣)、烏侖城(屬環(huán)縣)等二十九座�����。

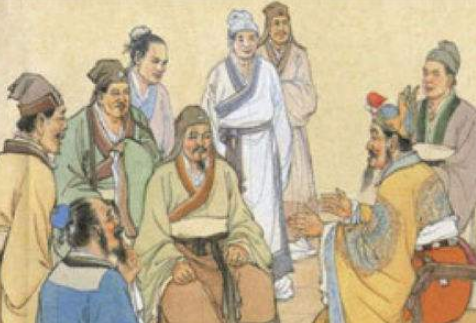

同時�,為了招撫沿邊少數(shù)民族和獎勵軍功也要不斷派發(fā)財物�����,比如:范仲淹巡邊至環(huán)州時��,即對八百多名羌酋進行慰問�����,發(fā)給衣物繒彩��,對有功者嘉獎銀帶等物……

同時�����,范仲淹還設宴款待一千多名屬戶蕃官,并論功行賞����,獎以彩絹����、角茶……銀交椅等,并且這種廣修城寨����、拉攏首鼠兩端部族首領的政策�����,一直延續(xù)到北宋滅亡的前期��。

此外�,由于宋軍戰(zhàn)斗力不強��,為了保證其在軍事對抗中不落下風����,最簡單的辦法就是擴充軍隊����。關于宋初軍隊數(shù)量并無統(tǒng)一的說法�,用其本朝三司使張方平的說法是:

“太祖皇帝取荊�、潭,收蜀�、廣南�、江南,備晉寇����,御西戎�����、北狄��,計所畜兵不及十五萬��。太宗皇帝平太原����,備遷賊�����,御北敵����,料簡軍旅�,增修戎備��,志在收取燕薊�����,然畜兵亦不過四十萬����。”

到了宋仁宗慶歷年間���,由于西夏建國�,宋夏戰(zhàn)爭爆發(fā),北宋軍隊人數(shù)激增:仁宗時����,元昊反���,西邊用師,多募禁軍……故慶歷中��,內外禁�����、廂軍總一百二十五萬��。數(shù)年之后宋代軍隊數(shù)量達到最高峰:

“皇祐之初��,兵已一百四十一萬�����。”

其中�����,為了應付與西夏的戰(zhàn)爭����,北宋將數(shù)十萬大軍駐守陜西���、河東一帶���,自劉平敗于延州�����,任福敗于鎮(zhèn)戎,葛懷敏敗于渭州�����,賊聲益振���。

“然所以復守巢穴者�,蓋鄜延路屯兵六萬八千,環(huán)慶路五萬,涇原路七萬���,秦鳳路二萬七千��,有以牽其勢也?!?/p>

這就使政府每年付出的軍費開支大量增加�。沉重的兵費再加上其他繁冗的政府開支,導致宋政權財政到了瀕臨破產的地步�����。宋���、夏戰(zhàn)爭給宋政權帶來的直接影響就是“外蕃叛”“盜賊起”“水患作”“民力困”“財用乏”����,而前幾項最終都會作用于“財用乏”形成惡性循環(huán)�����,使北宋政權始終入不敷出。

“夏天授禮法延祚六年(1043年�����,宋慶歷三年)權三司使事王堯臣曾統(tǒng)計�,在元昊侵邊前�,陜西每年支出錢帛1550萬;而侵邊以來��,每年支出達3363萬��。河東原來每年支出錢帛糧草859萬��,而戰(zhàn)爭以來增至1303萬��。”

盡管雙方于夏天授禮法延祚七年(1044年����,宋慶歷四年)締結了慶歷和約,略微緩解了一點北宋的壓力����,但“交子”還是超出了其使用范圍�����,

“宋仁宗慶歷四年、七年以及皇祐三年因西北邊防吃緊……因而“交子”前后有60萬貫挪到秦州借支”��。

同時��,在這一時期�����,據(jù)《續(xù)資治通鑒長編》卷一五九記載:宋慶歷六年(1046年)���,蕃官劉化基“以官鈔易馬”;《宋會要輯稿》卷一九九《蕃七·歷代朝貢》也有:宋慶歷七年(1047年)��,西夏����、唃廝啰著人收買“陜西糧草��、交鈔”的記錄���。

這說明,當時在宋�����、夏邊境貿易中存在著以“交子”為結算物的情況����。公元1067年宋神宗繼位���,其在政治上啟用王安石變法���,在軍事上力圖以武力解決西夏的軍事威脅�����;而在西夏方面��,毅宗諒祚去世���,年僅7歲的惠宗秉常繼位,西夏統(tǒng)治集團內部斗爭激烈����,加之連年災荒��,北宋想借機打擊西夏�����。

因此���,當年十月宋軍進占西夏綏州,打破了宋夏20年的和平局面�����,也帶來了半個多世紀的戰(zhàn)事����,直至北宋滅亡����。

宋神宗熙寧年間����,為募集軍費����、解決財政困難,先后三次在陜西����、河東發(fā)行并流通“交子”。對照歷史的時間表�,熙寧二年,宋����、夏之間進行堡寨爭奪戰(zhàn)����;熙寧四年開始圍繞綏州羅兀城展開一系列戰(zhàn)斗�;以及熙寧五年在河湟地區(qū)開始的“熙河之役”,

“欲取西夏���,當先復河、湟���,則夏人有腹背受敵之憂”。

尤其是在熙寧七年北宋推行置將法�����,陸續(xù)設置了100多將��,其中為防備西夏��,在西北邊境上就置有42將����,約二三十萬士兵����,解釋了北宋政府數(shù)次試圖在本地區(qū)推廣“交子”的根本原因�����。宋元祐年間(1086-1094年)����,正是梁乞逋任西夏國相��,執(zhí)掌西夏大權的時期���,由于梁乞逋窮兵黷武,頻繁發(fā)動對宋戰(zhàn)爭��,造成雙方戰(zhàn)事接連不斷���,此時�,北宋政權受戰(zhàn)事拖累而大發(fā)紙幣用于軍需�,導致“交子”貶值達10%��。

到宋徽宗時期�,以蔡京����、童貫為首的統(tǒng)治集團為鞏固其在朝廷中的地位���,大力開邊�����,進攻西夏和吐蕃;而西夏方面�,自崇宗乾順親政后����,對內實行漢化��,推行文治,對外依附遼國��,雙方互有攻守�,互有勝負��。

西夏在對宋戰(zhàn)略上由攻勢轉為守勢��,而北宋由熙寧年間的防御策略改為此時的以進攻為主。宋崇寧三年(1104年)王厚率軍收復鄯州�、廓州,將分裂的吐蕃各族納入中央王朝����,從側面打擊了西夏�����。夏雍寧二年(1115年,宋政和五年)����,北宋以童貫為首發(fā)六路大軍進擊西夏�,在多次戰(zhàn)斗中宋軍都損失慘重�����,傷亡數(shù)以十萬計�����;1119年(夏元德元年����,宋宣和元年)是宋夏激戰(zhàn)的最后一年����,這一年宋軍取得了一些“勝利”���,攻占了被西夏人認為皆不毛之地的震武�、永和、割踏等城砦��,這些被童貫稱為大捷的勝利���,反而使北宋背負了更大的負擔����。

由于長期的戰(zhàn)事以及勝利后為所占堡寨提供的糧餉支持����,使北宋政權背負了更加沉重的經濟負擔�。為了緩解這種壓力,宋徽宗——蔡京集團不是采用停戰(zhàn)歇兵���、休養(yǎng)生息、發(fā)展經濟的方法���,而是采用更大規(guī)模發(fā)行紙幣的方式來應付陜西沿邊糴買和龐大的軍費開支等。

“崇寧四年改稱錢引之后�����,發(fā)行額數(shù)為26556340貫,當年又增造了540萬貫���;到大觀元年,在四年的底數(shù)上增造了554萬貫”���,使“交子”貶值達75%,造成通貨膨脹�、幣值大跌、政府威信全無的結果�,也間接加速了北宋政權的覆滅�����?����!?/p>

公元1115年(金收國元年)�,女真族建立金國���,僅用10年滅亡了遼國��,用12年消滅了北宋��。此后的南宋政權雖然已把紙幣變成了其統(tǒng)治地區(qū)普遍行使的貨幣,但由于此時西夏與南宋已沒有領土接壤�����,西夏對于南宋紙幣的發(fā)行����、發(fā)展的影響也變得日益衰微���。

五���、結語

綜觀全文不難發(fā)現(xiàn)���,宋代“交子”的產生主要是因商品經濟的發(fā)展���,邊境貿易的需要��,貨幣職能的需要以及手工業(yè)的發(fā)展�����。北宋“交子”的發(fā)行區(qū)域���、發(fā)行數(shù)量自始至終都受其與西夏關系的影響。

正是由于西夏長期侵擾產生的“蝴蝶效應”���,才使原本只存在和流通于川峽地區(qū)的“交子”得以向西發(fā)展,并屢次擴大發(fā)行量�,引發(fā)通貨膨脹�,進而動搖了北宋統(tǒng)治的根基,為其滅亡起到了推波助瀾的作用��。