上下五千年�����,泱泱文明史���,中華文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)�,珍貴歷史文物更是不計(jì)其數(shù)。如果說到無價(jià)之寶�,你能想到什么��?幾近傳說的隨侯珠�,還是傳說中的黃帝軒轅劍或是禹王九州鼎?

不同于前面三者的虛無縹緲��,傳國(guó)玉璽���,曾是真實(shí)存在過的�����,盡管現(xiàn)在它也已失去了蹤影�����。

一塊石頭

李斯《諫逐客書》曾經(jīng)提到�,“今陛下致昆山之玉,有隨和之寶���,垂明月之珠”。這個(gè)隨和�����,說的正是隨侯珠���、和氏璧。

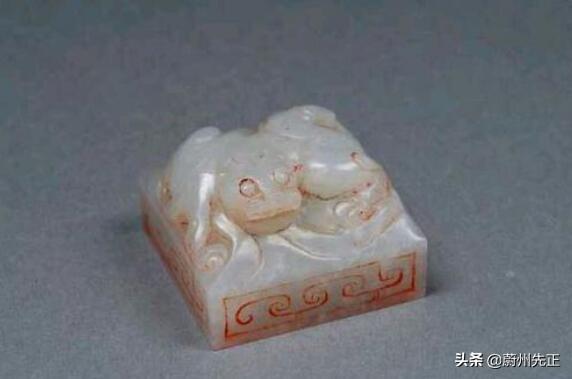

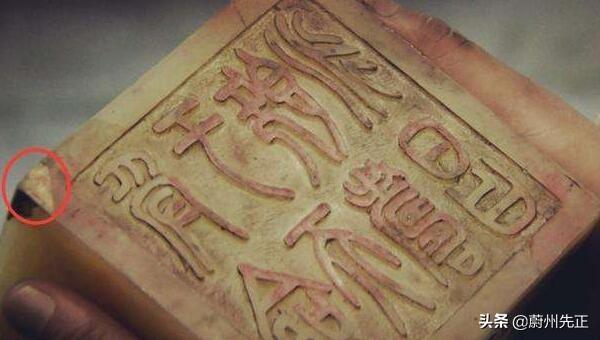

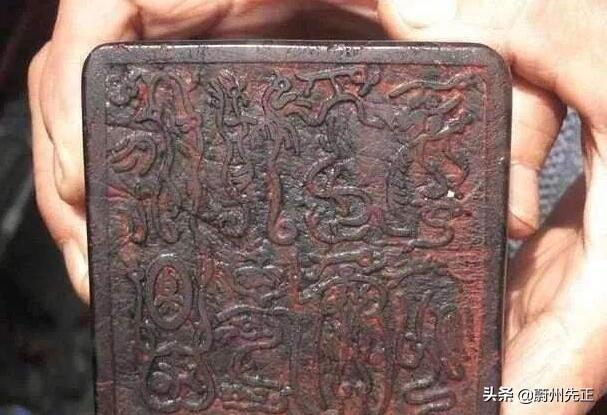

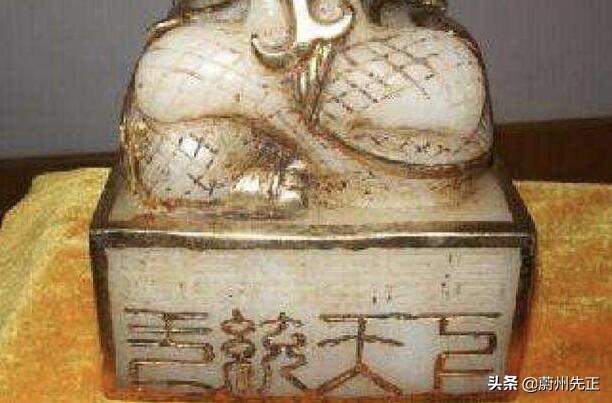

秦始皇命李斯書寫“受命于天����,既壽永昌”八個(gè)字在和氏璧上,工匠孫壽進(jìn)行雕刻,成為秦始皇的玉璽��。

因此,傳國(guó)玉璽本身其實(shí)只是一塊石頭���。

一方玉璽

先正一直在想����,如果劉邦建立漢朝之后,稍微勤快一點(diǎn)兒�����,別那么懶����,制作一方屬于自己的玉璽�����,是不是傳國(guó)玉璽的神話壓根不會(huì)發(fā)生��?

曹魏篡漢���,在玉璽肩部增加了七個(gè)字�,“大魏受漢傳國(guó)璽”。南北朝時(shí)�����,石勒在玉璽右側(cè)再添四個(gè)字���,“天命石氏”��。

從此�,這一方玉璽開始了自己的傳奇之旅,直到后唐時(shí)徹底失蹤����。

玉璽憑什么可傳國(guó)?

傳國(guó)玉璽,想必這個(gè)名字秦始皇是絕不會(huì)認(rèn)同的��,因?yàn)閭鲊?guó)�,先要亡國(guó)����。只有秦朝亡了�����,才有傳國(guó)一說,正如只有先帝去了,才會(huì)傳位�。

同理�,傳國(guó)玉璽這個(gè)名字���,后世的歷朝帝王應(yīng)該也同樣不會(huì)認(rèn)同�。盡管自漢以后����,歷代封建王朝沒有一個(gè)國(guó)祚可以突破三百年的��,但美夢(mèng)還是要做的。

如此看來�����,傳國(guó)玉璽,不如叫做戰(zhàn)利品或者是吉祥物更加準(zhǔn)確一些。

誰會(huì)相信傳國(guó)玉璽?

先正覺得歷代帝王不會(huì)相信這么一塊石頭有什么特異功能����,畢竟秦亡了�����,漢亡了�,隋唐也亡了�,前車之鑒猶在�。

王公大臣也不會(huì)對(duì)這塊石頭有什么敬意或畏懼�,太后捧著玉璽���,王莽不也一樣讓堂弟硬搶么��?孫堅(jiān)�����、袁術(shù)各路諸侯見了玉璽���,同樣也是直接動(dòng)手。

至于百姓��,在我看來如果傳說為真���,傳國(guó)玉璽曾經(jīng)缺了一角被王莽命人修補(bǔ)過——所謂的“金鑲玉”���,那么百姓也就稀罕那一小塊黃金罷了����。

有一件事其實(shí)非常有趣,人們總說亂世帝王瘋搶傳國(guó)玉璽,然而事實(shí)是歷來成就霸業(yè)者,還真懶得去爭(zhēng)這塊石頭�。

劉邦的玉璽�����,是子?jì)胫鲃?dòng)獻(xiàn)的��;劉秀的玉璽����,是劉盆子兵敗后雙手奉上;李世民的玉璽,則是平了突厥迎回蕭后順手牽羊來的。

天子可以冊(cè)封天下人���,唯獨(dú)無一人可以冊(cè)封天子�����。帝王之位都是自己打出來的,哪有什么可以傳國(guó)的玉璽�����,有的只是一塊見證歷史變遷的石頭罷了����。

當(dāng)然,這塊名為“和氏璧”的石頭本身確實(shí)價(jià)值連城,據(jù)《史記》所載,“趙惠文王時(shí)�����,得楚和氏璧。秦昭王聞之���,使人遺趙王書,原以十五城請(qǐng)易璧”。