每年的農(nóng)歷八月十五(少部分地區(qū)八月十六過中秋,比如寧波�、臺州�����、舟山等浙江地區(qū)),是我國的傳統(tǒng)佳節(jié)中秋節(jié)�。

根據(jù)史籍記載,“中秋”一詞最早出現(xiàn)在《周禮》一書中�。魏晉時��,出現(xiàn)“諭尚書鎮(zhèn)牛淆���,中秋夕與左右微服泛江”的記載。唐朝初年�,中秋節(jié)才成為固定的節(jié)日�����。《唐書·太宗紀》記載有“八月十五中秋節(jié)”。

中秋節(jié)盛行始于宋朝,至明清時���,已與元旦齊名�,成為我國的主要傳統(tǒng)節(jié)日之一��,僅次于春節(jié)的第二大傳統(tǒng)節(jié)日。受中華文化的影響�����,中秋節(jié)也是東南亞一些國家的傳統(tǒng)節(jié)日�����。

2006年5月20日��,中秋節(jié)被國務(wù)院列入首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄����。2008年起����,中秋節(jié)被列為國家法定節(jié)假日����。

相信有的人會有這樣一個疑問����,為什么每年的農(nóng)歷八月十五是中秋節(jié)?早兩天或者遲兩天難道不行嗎�����?

八月十五中秋節(jié)的來歷

神化故事

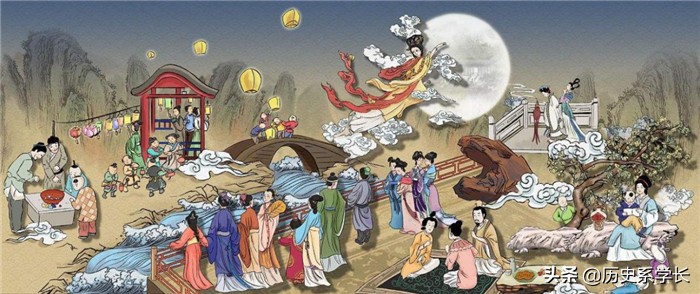

按照民間習(xí)俗,八月十五之所以是中秋節(jié)��,與上古兩位大神嫦娥����、后羿有關(guān)�。后羿曾一連射了九個太陽,幫助百姓擺脫太陽金烏的炙烤�。而后羿射日與大禹治水一樣,都是中國家喻戶曉的神話故事�����。

據(jù)傳說����,嫦娥本是后羿的妻子,后羿射下九個太陽后��,西王母賜其不老仙藥���。但是后羿不舍得吃下,就交于妻子嫦娥保管����。后羿有個門徒名叫蓬萌�,為人心腸歹毒����,想獨吞不老仙藥。

有一次他趁師傅后羿出門�,便逼迫師母嫦娥交出仙藥���,嫦娥無奈之下�����,吞下仙藥向天上飛去���。

當(dāng)天正是農(nóng)歷八月十五,因不舍丈夫后羿,嫦娥就停在離地球最近的月亮上�����,常居廣寒宮����。后羿回家后心痛不止�,于是每逢八月十五就擺下宴席�����,與妻子嫦娥隔著月亮團聚����。

所以����,每年的農(nóng)歷八月十五便成為大家熟悉的中秋節(jié)�。包括中秋節(jié)那天要吃月餅����,與后羿、嫦娥無法團聚都有關(guān)系�����。

然而��,后羿�、嫦娥本就屬于神話中的故事人物��,這種民間說法沒有任何史書記載提供佐證,自然是算不得真�����。

與古人祭月�����、拜月有關(guān)

其實上古時期�����,古人便開始祭月��、拜月����。且“中秋”二字按照甲骨文字形狀來看,頗為相似。

“中”字在甲骨文中的字形狀是個旗桿����,上下還有旗幟和飄帶�,旗桿正中豎立,本義為“中央”����。

“秋”這個字在甲骨形字上����,分為上下兩部分��,上部分是蟋蟀蟲鳴��,借以表達秋天��,下半部分是火的形狀�����。中秋二字合二為一���,便代表秋季谷物成熟���,與農(nóng)耕社會時的生活時令密切相關(guān)。

“月亮”的甲骨文字形就是一個月牙的形狀�����,本義就是指的月亮�,包括月的陰晴圓缺變化。

從“中秋”,包括“月”這三個字在甲骨文字形中的分析�����,“中秋”有著“中央”以及農(nóng)作物成熟的意思�����。

再從相關(guān)文字記載來看�,《禮記》中明確記述:“天子春朝日��,秋夕月�;朝日以朝�����,夕月以夕�?!?/strong>

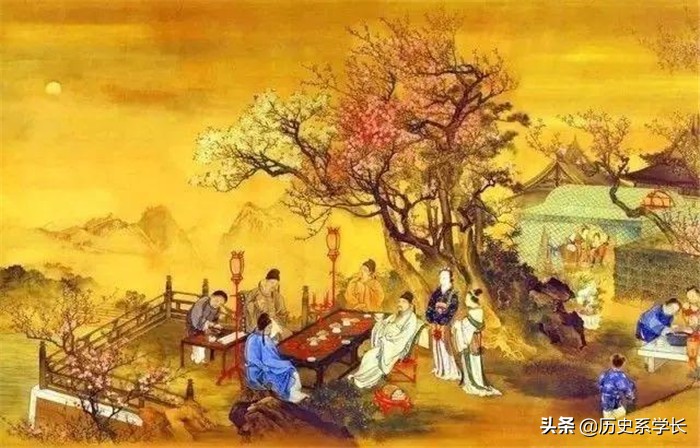

這句話的意思是����,春秋時期��,到了月圓之夜皇宮內(nèi)都會祭祀月亮�。慢慢地����,這種風(fēng)俗不僅為宮廷及上層貴族奉行,也逐漸影響到民間����。由此形成文人賞月��,百姓祭月的風(fēng)俗。

魏晉時期���,民間逐漸形成賞月活動�。到了唐朝�,每年農(nóng)歷八月十五被正式定為中秋節(jié)���。兩宋時期����,每逢中秋夜就是不眠之夜,夜市通宵營業(yè)����,人頭攢動�,好不熱鬧���。

明清時期因為時代關(guān)系�,百姓們不光賞月拜月�,各種機構(gòu)�,包括以官方為代表開始在中秋節(jié)這天通過帶有功利性的祭拜�、祈求與相關(guān)祭祀活動,讓老天保佑來年風(fēng)調(diào)雨順�。

所以中秋節(jié)在我國的發(fā)展是呈現(xiàn)三個時期的不同變化����,春秋����,包括更早之前的上古時期,古人還沒有形成中秋節(jié)的概念��。但是已經(jīng)有了賞月�����、祭月�,包括在每年農(nóng)歷八月十五這天要趕緊收獲莊稼的習(xí)俗��。

魏晉�����、隋唐時期����,中秋節(jié)逐漸成為法定傳統(tǒng)節(jié)日�。到了宋����、明、清三代����,中秋拜月成為人們渴望團聚,闔家歡樂的一種極具代表性的節(jié)日���。

據(jù)不完全統(tǒng)計�����,到了中秋節(jié)這天各地大部分都會用吃月餅��、賞月、飲桂花酒、觀潮等傳統(tǒng)習(xí)俗或紀念方式來過節(jié)����。

那為何每年的農(nóng)歷八月十五會成為中秋節(jié)呢����?拋開《唐書·太宗記》那段八月十五中秋節(jié)的記載��,更早之前的古人是不是也將農(nóng)歷八月十五定為中秋節(jié)?

與我國傳統(tǒng)“秋報”習(xí)俗有關(guān)

其實中秋節(jié)的來歷����,與我國傳統(tǒng)“秋報”習(xí)俗有密不可分的聯(lián)系。所謂“秋報”����,指的是古代秋日祭祀社稷�����,祈求上天神靈保佑風(fēng)調(diào)雨順,糧食豐收���,這在相關(guān)文獻中都有類似記載��。

《詩·周頌·良耜序》:“良耜,秋保社稷也����?����!?/p>

漢班固 《白虎通·社稷》:“歲再祭之何?春求秋報之義也��?��!?/p>

所以,中秋節(jié)的起源與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)。中國自古以來都是農(nóng)耕社會��,“秋”字的字面解釋有莊稼成熟,八月中秋���,各種農(nóng)作物陸續(xù)成熟的意思。另外�,“中秋”就是秋天中間的意思��,中秋節(jié)是古人“秋報”時遺傳下來的習(xí)俗����。

還有一點,在中國的農(nóng)歷中����,一年分為四季,一季可分為孟��,仲����,季三個階段����。農(nóng)歷一年分為十二個月,依次分為孟春、仲春、季春��;孟夏����、仲夏�、季夏以此類推�。相對應(yīng)的月份就是正月���、二月���、三月��、四月、五月��、六月�、七月���、八月���。

農(nóng)歷八月居于秋季之中,農(nóng)歷八月十五又處于“仲秋”之中��,故稱八月十五為中秋或者“仲秋”�����,代表八月半的意思。

說到這里,相信關(guān)于中秋節(jié)為何要定于農(nóng)歷八月十五,已經(jīng)有了初步定論。從上古時期的古人開始對月亮崇拜���,包括到了每年的農(nóng)歷八月收獲農(nóng)作物的時候�,大家都期望著每年農(nóng)歷八月月圓之夜的到來,預(yù)示著莊稼豐收�����,百姓安居樂業(yè)�����。

這種習(xí)俗慢慢到了魏晉隋唐時期����,成為官方的法定節(jié)日,由此衍生出許多規(guī)模盛大的拜月�����、祭月習(xí)俗����。

中秋這天月亮圓滿��,象征團圓���,因而又叫“團圓節(jié)”���。關(guān)于“團圓節(jié)”的記載最早見于明代。在《西湖游覽志余》中有提到:“八月十五謂中秋�,民間以月餅相送�����,取團圓之意”��。

定于八月十五,也與我國傳統(tǒng)的“孟仲季”�����,包括古代“秋報”習(xí)俗�,還有百姓們對這天寄托著無限熱愛和美好生活的向往�����,都有著密切的關(guān)系。

在中國人的傳統(tǒng)觀念里,月亮是一種被寄予了許多幻想和詩情畫意的特殊物體���。

中秋節(jié)的習(xí)俗有很多��,慶祝形式也各不相同���,但是都寄托著人們對生活無限熱愛和對美好生活的向往�。

八月十五已經(jīng)不單單是中秋節(jié)日,它沉淀了中國人對于故鄉(xiāng)社會文化等多種多樣的美好向往,追求�����。