城門指城樓下的通道���,是一個(gè)"城"的標(biāo)志��,城門與城樓雄偉壯麗的外觀彰顯著城池的威嚴(yán)和民族的風(fēng)采。

城門也是我國古代城市的一種防御建筑�����,城門��、城樓之間城墻相連��,既有軍事防御作用�,又有城市防洪功能,形成古城一道堅(jiān)固的屏障����。

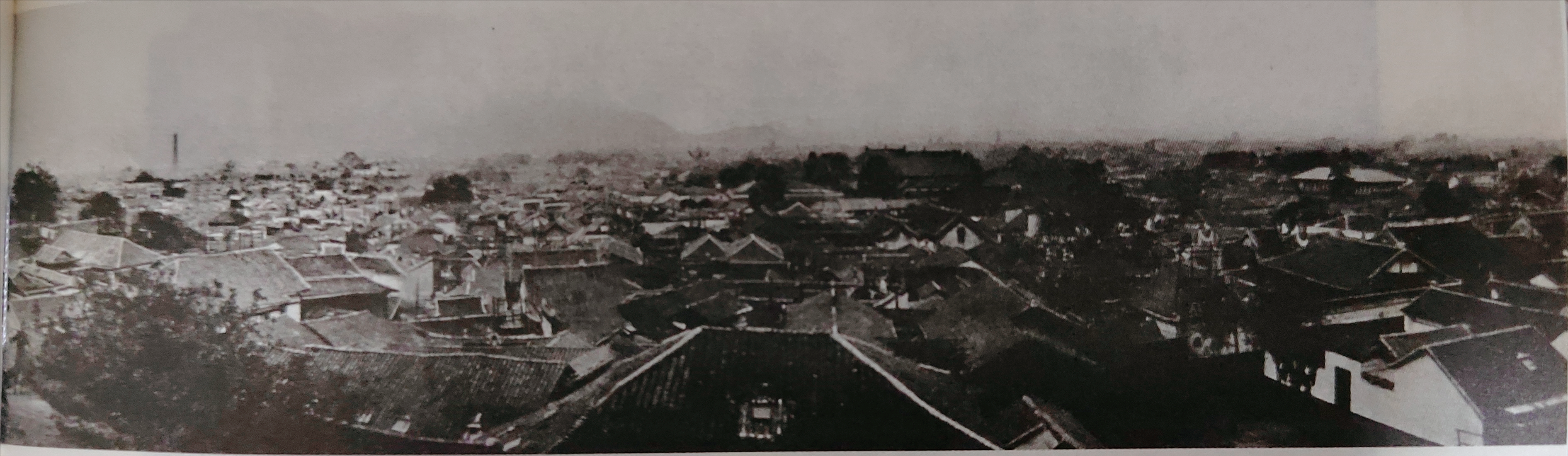

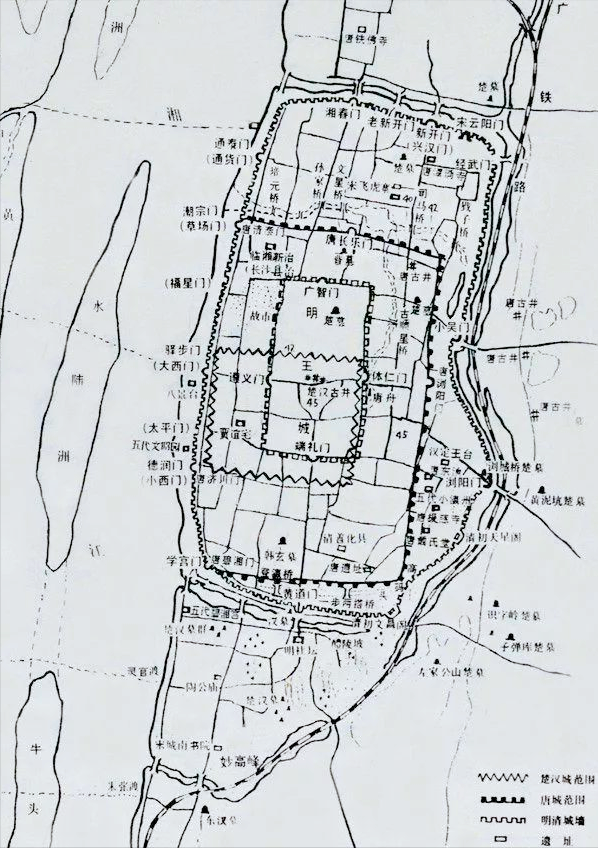

清末長沙城俯瞰

長沙是一座擁有兩千多年歷史的古城��。根據(jù)考古工作者的發(fā)掘���,大概在公元前4000年至公元前3000年前�����,這里已經(jīng)有原始人群的火坑和原始村落的遺址。

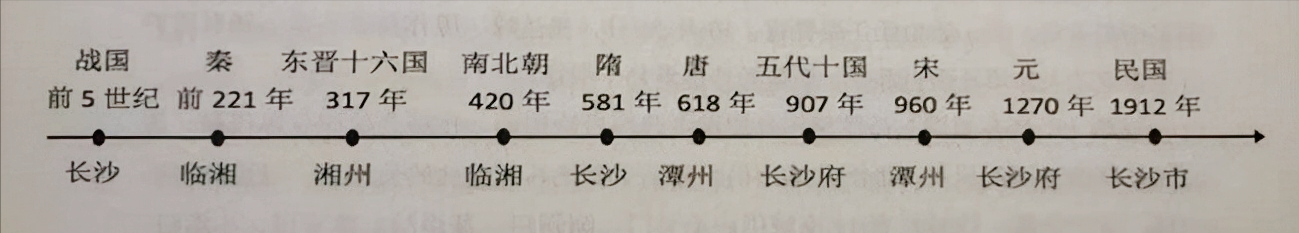

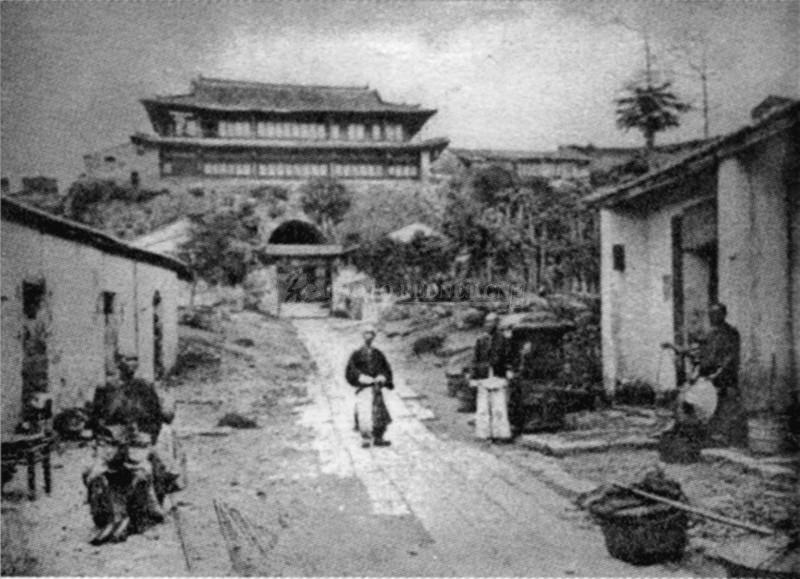

唐代長沙城輪廓與清代長沙城輪廓對比

就長沙古城的范圍來看�,唐宋時(shí)���,西瀕湘江的長沙城已南擴(kuò)至南門口��,北至湘春門����,東至瀏陽門(瀏城橋)。明代長沙已成為人口密集����、工商業(yè)繁榮的商埠���。磚土建筑的城墻��,改筑石基��。大致寬五里����,長十里���。到了清初�����,長沙城墻增厚加高��,多次整修。

1924年初��,長沙開始拆除城墻�,并在原城墻的墻基上修筑換成馬路�。幾年以后����,除天心閣以外,全部拆除。千年古城的城墻和城門從長沙版圖上迅速消失�。

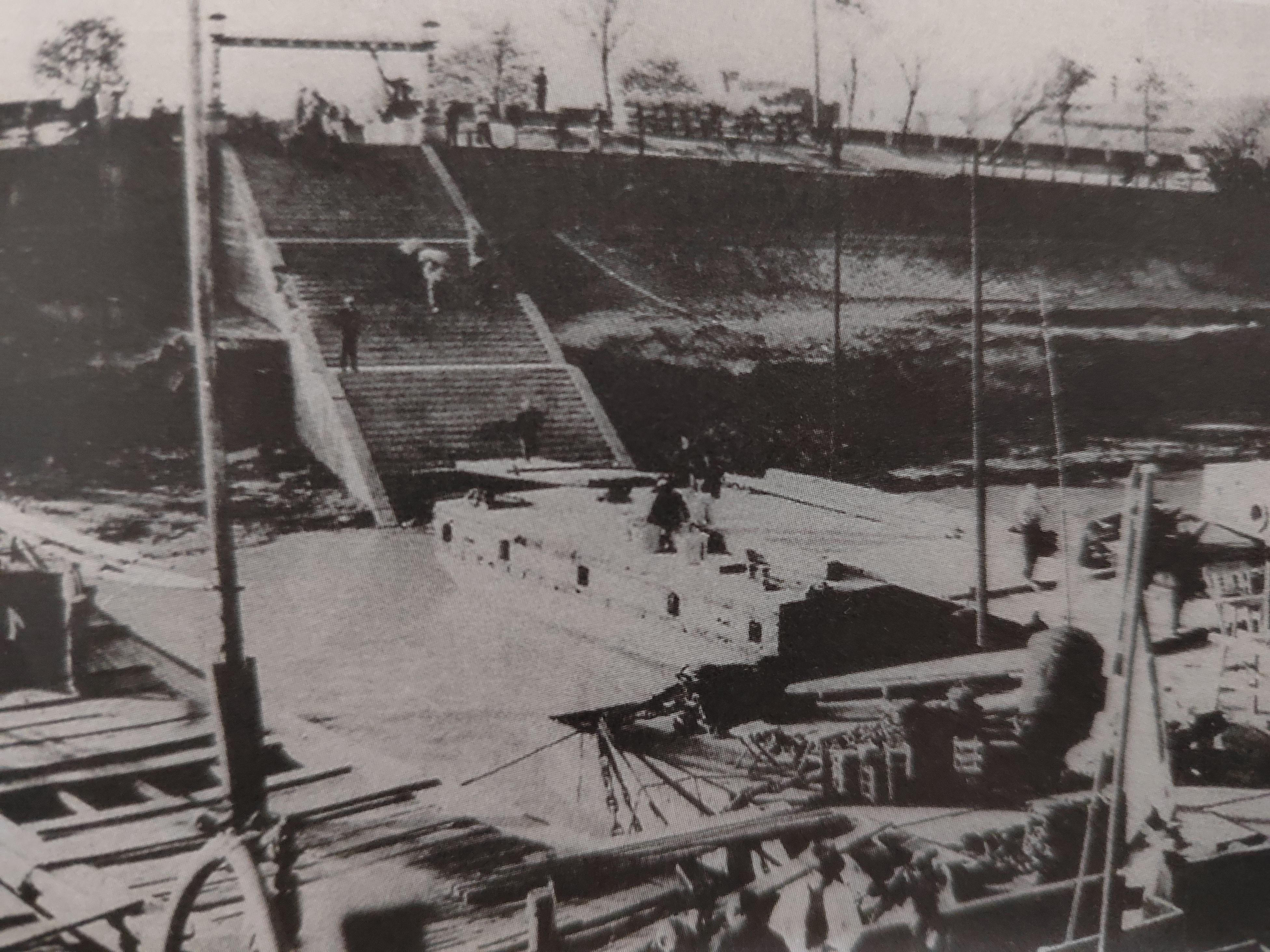

1929年征集公務(wù)人員修筑環(huán)城馬路場景

如今����,長沙古城的城門除瀏陽門進(jìn)行了復(fù)原�����,其他城門隨歲月變遷成為了地域文字符號����。只留下幾幅老照片和老故事��,展現(xiàn)著當(dāng)年的英姿���。

長沙古城門到底是哪幾個(gè)�?

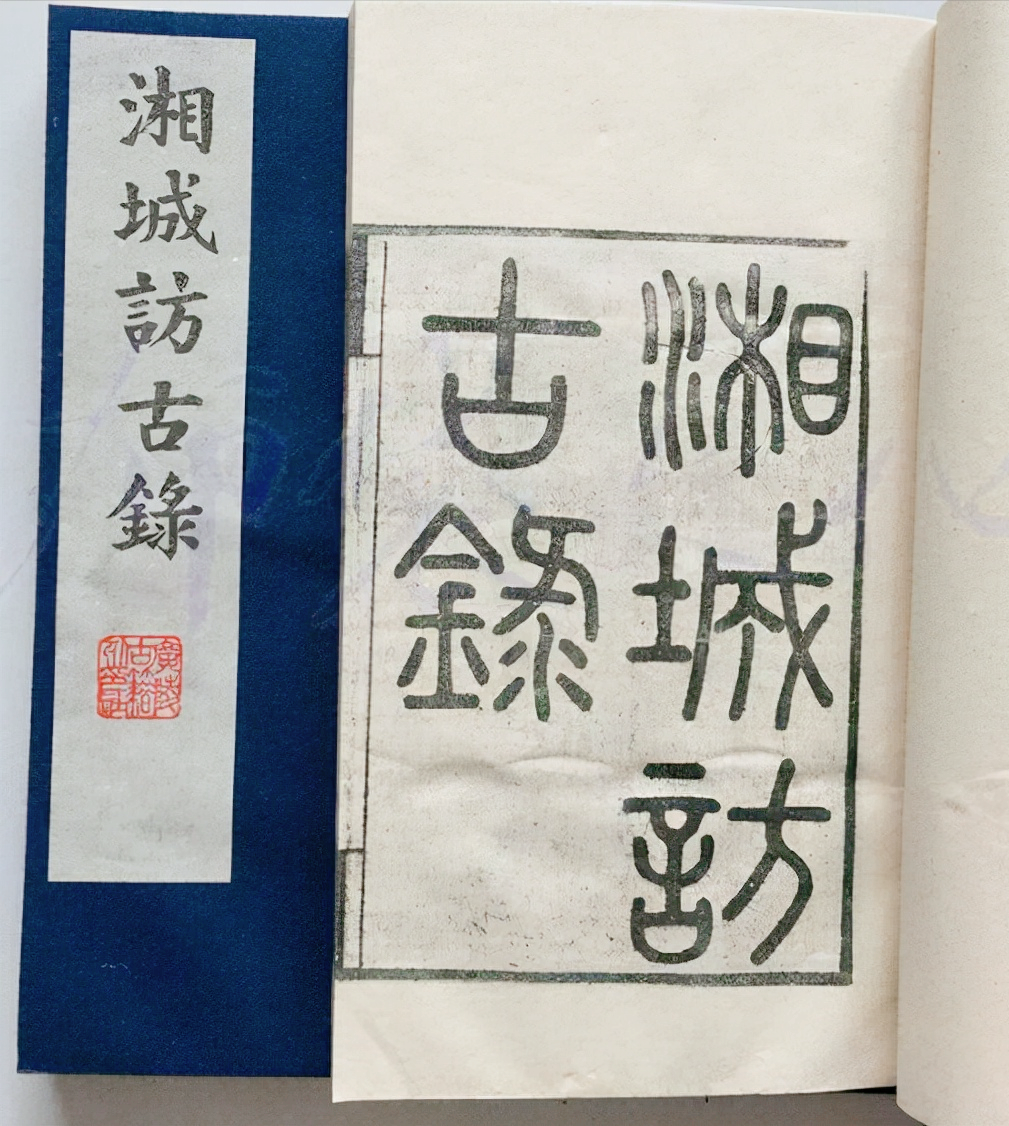

清末著名學(xué)者陳運(yùn)溶在《湘城訪古錄》一書中�����,對長沙古城門名搜集最為完備。

陳運(yùn)溶所著《湘城訪古錄》

陳運(yùn)溶先生搜集到的清以前長沙城門名包括:瀏陽門���、醴陵門���、碧湘門、清泰門���、長樂門���、端陽門、南楚門��、湘東門、端禮門��。

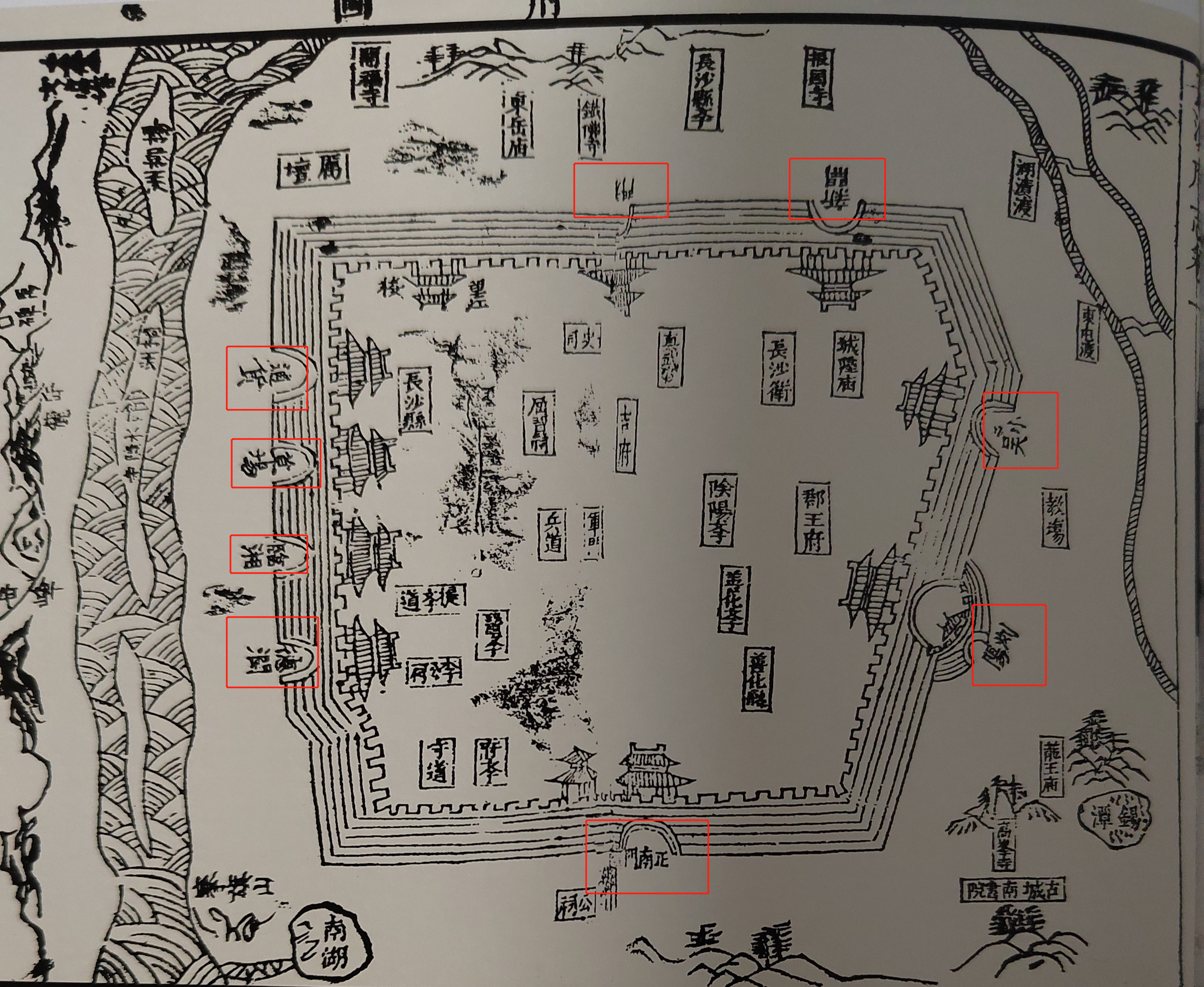

《長沙府志》中“長沙府圖”清楚的畫出了“九門”

陳運(yùn)溶也提到清代以來古城長沙的九張城門名�����。

他轉(zhuǎn)引《湖南省志》說法稱:長沙古城東城門叫瀏陽門���、新開門、小吳門�;西面城門則有臨湘門(亦稱驛步門,俗稱大西門)����、德潤門(俗稱小西門)、潮宗門(也稱草場門)��、通貨門��;南城門則為黃道門��,俗稱南門口;北城門則為湘春門����。并注明�,新開門與通貨門兩門已封閉。

簡單來說�����,長沙“老九門”一般指的是清代以后長沙城的九個(gè)城門�����,即瀏陽門��、小吳門、臨湘門�、潮宗門、黃道門���、湘春門���、新開門���、通貨門、德潤門。從城門口入城都為寬敞的正街,正街與正街之間有許多橫街��,橫街之間還有小巷��,縱橫交錯(cuò),構(gòu)成了整個(gè)城市的街巷骨架����。

長沙“老九門”的盛況一直持續(xù)到清末民初,甚至到了清末�,為了城市發(fā)展需要�,又新開了福星門�、碧沙門�����、太平街的太平門���、古潭州街口的學(xué)宮門��,還有經(jīng)武門。

先說一說東城門吧

瀏陽門:

按照清嘉慶《善化縣志》記載�,瀏陽門曾是長沙城東進(jìn)出城的重要通道���,出城是長瀏古道����,入城就是瀏正街�����,可直通城中心����。

著名文史專家陳先樞介紹���,清末民初時(shí)��,瀏陽門內(nèi)即是瀏正街,是長沙主城區(qū)��,商賈云集����,車水馬龍�����;瀏陽門外,驛道兩旁����,還是荒山野嶺���。

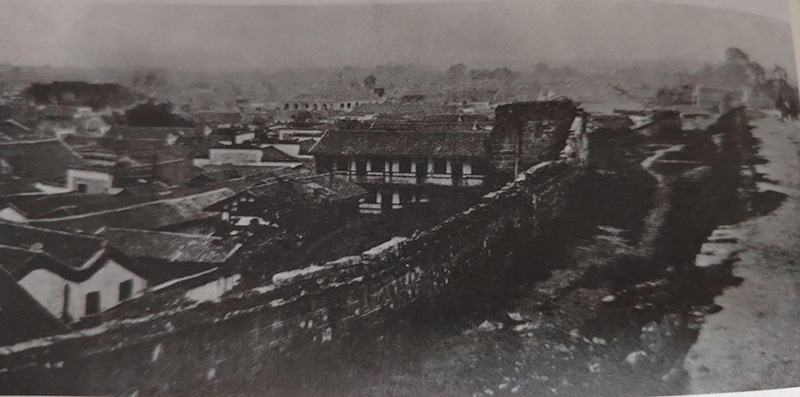

瀏陽門

照片中的瀏陽門城樓很是壯觀�,為重檐歇山頂�����。

20世紀(jì)20年代初��,瀏陽門及其城墻因修筑環(huán)城馬路被拆除。

重修的瀏陽門

如今�,時(shí)隔百年�����,從解放路與建湘路交會處往北行數(shù)十米����,城墻高聳、城樓巍峨,飛檐翹角�����、青磚黛瓦,鬧市間�����,一座高約20米的巍峨城門格外引人注目,巍峨的瀏陽門城門再次重現(xiàn),也讓老街韻味更加濃厚����。

小吳門:

清末長沙城墻小吳門段

從小吳門進(jìn)城的街道原名小吳門正街,民國時(shí)期�����,街道被拓寬并延伸至江邊,名稱也改為中山路�。隨著環(huán)城馬路的修建����,小吳門也隨之作古,只是作為一個(gè)地名存活了下來�。

1949年8月3日,解放軍在長沙小吳門舉行入城儀式�����,分三路浩浩蕩蕩進(jìn)入長沙市區(qū)

小吳門見證過長沙歷史上一個(gè)重要的事件:1949年長沙和平解放之際��,中國人民解放軍在小吳門舉行了盛大的入城儀式�,浩浩蕩蕩開入長沙�����,長沙市民夾道歡迎、盛況空前�����。

小吳門的具體位置����,如今已難以考證,長沙人一般習(xí)慣將建湘路北段接五一大道����,直至中山路的一片地區(qū)都被籠統(tǒng)地叫做小吳門。

新開門:

新開門早在清末時(shí)便已廢棄����,只作為一個(gè)地名存在,現(xiàn)在更是找不到一絲一毫歷史的痕跡�。

這里曾出土過一個(gè)宋代 “云陽門”石刻,證明這里在宋代時(shí)已是城門���。1911年湖南新軍響應(yīng)辛亥革命,從湘春門入城��,赴新開門奪取軍備局��,一舉成功�,遂將新開門改為興漢門��。

再講一講南城門:黃道門

黃道門俗稱“南門口”。說起南門口���,長沙城無人不知無人不曉�����。

南門口從清代末期開始就一直是長沙的“貿(mào)易中心”。長沙解放時(shí)�,南門口有鋪面數(shù)十家����,多為茶樓、酒館�����、日雜���、糟坊、魚肉菜擔(dān)����、熟食小販。時(shí)至今日�,誰人不知南門口��,最地道的長沙小吃、老字號云集���,人流量大。

老南門口

岳麓書社出版的《老照片中的長沙》曾用過一張南熏門的照片��,并稱“南熏門�,俗稱南門口”應(yīng)該是錯(cuò)誤的,史書上從沒有長沙城南門被稱為南熏門的記錄�����。

再說一說開了4個(gè)門的西城門們

很多人有疑問�����,為什么長沙城西設(shè)了這么多城門�,那是因?yàn)樵谂f時(shí)��,沒有火車�、汽車,貨物的運(yùn)輸主要依靠水路����。長沙城西臨湘江��,大西門是西城的中心點(diǎn)���,于是����,貨運(yùn)碼頭���、客運(yùn)碼頭相繼在其左右建立���。

南至小西門����,北至草潮門��,在沿江不到兩公里的地段,碼頭一個(gè)挨一個(gè)���。為了進(jìn)出城方便���,所以設(shè)置了4個(gè)城門之多。

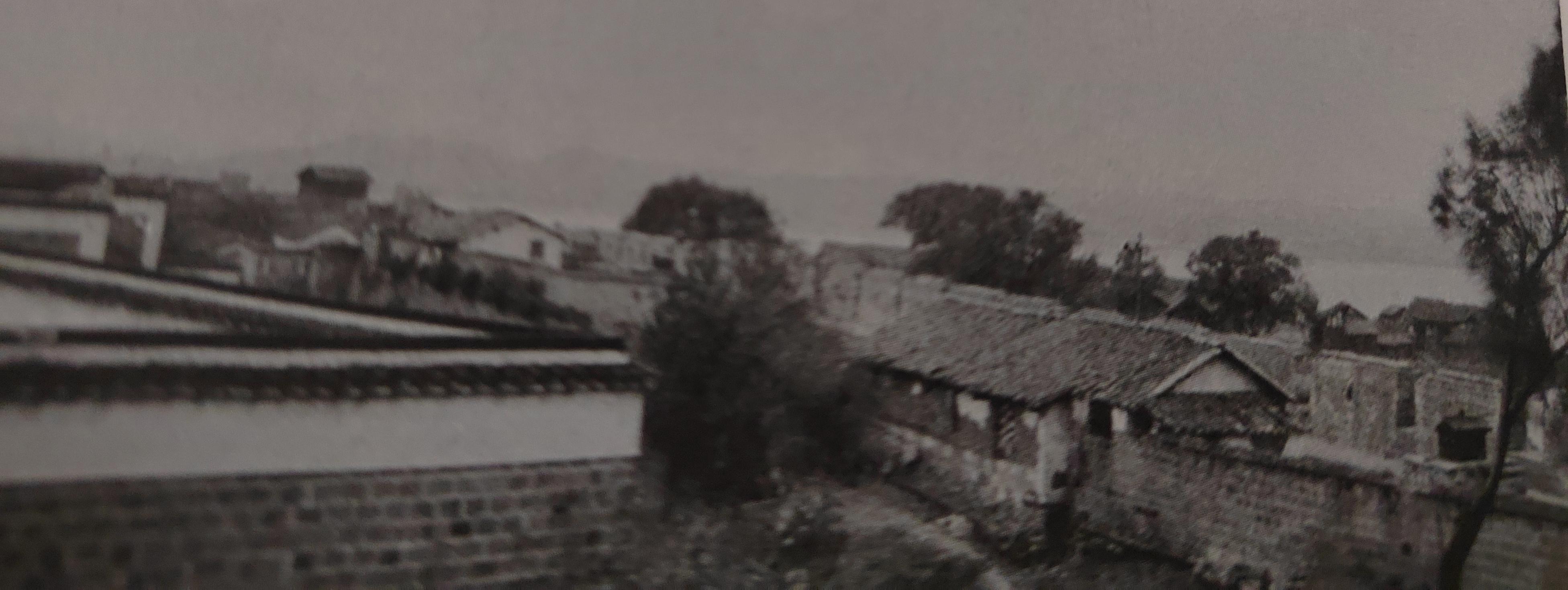

1907年的長沙城西段城墻

朝宗門:

自古����,長沙城就流傳著一句膾炙人口的傳言:“不入潮宗門,不進(jìn)長沙城�����?�!?/p>

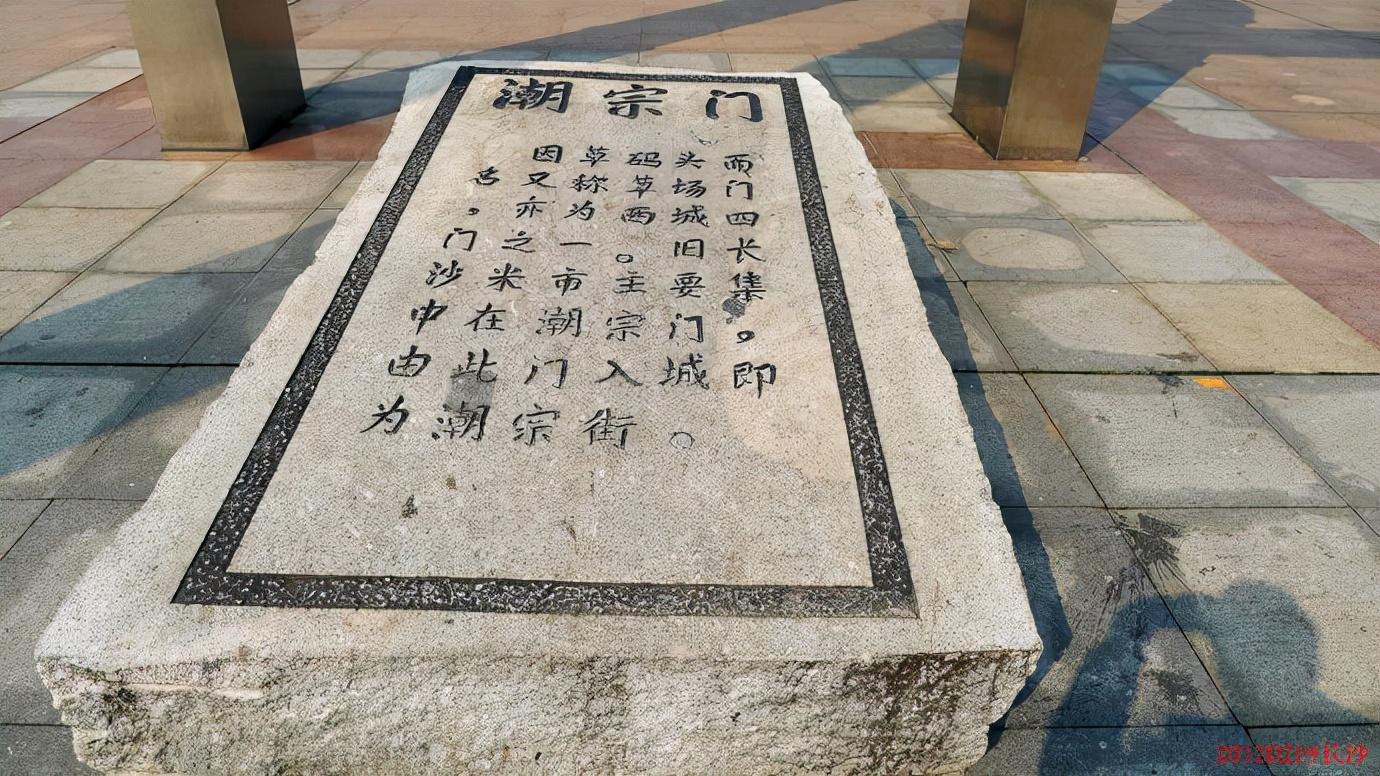

潮宗街石碑

由朝宗門入�,則為潮宗街��。潮宗街西起湘江路��,東止黃興北路(原北正街)����,是長沙城僅存的4條古麻石街之一,原長511米�����,今存約400米�,寬9米����,為舊時(shí)最寬的街道。

潮宗街原名朝宗街��,臨城門朝宗門而名����,朝宗,朝拜祖宗之意。因舊時(shí)街口聚居著許多挑河水賣的腳夫����,終日街頭淌滿河水�,“朝”遂演化成“潮”。

2011年萬達(dá)工地潮宗街古城墻遺跡

潮宗街古城墻在城市建設(shè)過程中曾被挖掘,共有兩段墻體,內(nèi)側(cè)墻體屬宋元時(shí)期���,外側(cè)墻體屬明清時(shí)期��,兩段墻體呈現(xiàn)明顯的疊壓關(guān)系�,其中還保留著明顯的戰(zhàn)爭痕跡���。

現(xiàn)場不僅發(fā)現(xiàn)了刻有“忠義軍”字樣的城磚��,展現(xiàn)了抗金時(shí)期長沙保衛(wèi)戰(zhàn)的景象����,明代的城墻還有一段堆砌凌亂,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)長沙在抵御外敵入侵時(shí)����,城墻被毀壞后�,在倉促之中砌起來的。

大西門:

舊時(shí)又稱驛步門�,地處長沙城西�����,下臨湘江�����,是長沙城西的重要通道,也是抵抗敵軍從水上進(jìn)攻的要塞�����。

大西門

從照片上看��,大西門城墻高聳�����,城墻上端開有一列小石門洞�,是為裝置火炮對外攻擊之用��。城頭上建有城樓,飛檐翹角�,頗為雄偉。

由此進(jìn)城����,即為大西門正街����,橫街則為河街���。正街東西向����,河街南北向��,成L形。城下水面為船只停泊之處�,南來北往的商船客船多在此上下。

大西門正街和河街距碼頭最近�,于是這里就成了南北物資的集中地�����。正街的店鋪主要是糧食行和鹽號����;河街的店鋪,主要是南食雜貨行,多在街的東邊���。

建國后,長沙修五一路��,大西門正街是五一路的起點(diǎn)��。20世紀(jì)80年代�,大西門河街以下河街的名稱���,又陡然興起�����,紅火了好一陣子。

德潤門���,又稱小西門:

從大西門外往南500米處為小西門�。從小西門入城����,便是著名的坡子街���,玉和醬園、九芝堂藥號�����、火宮殿等老字號都在這條街上���。

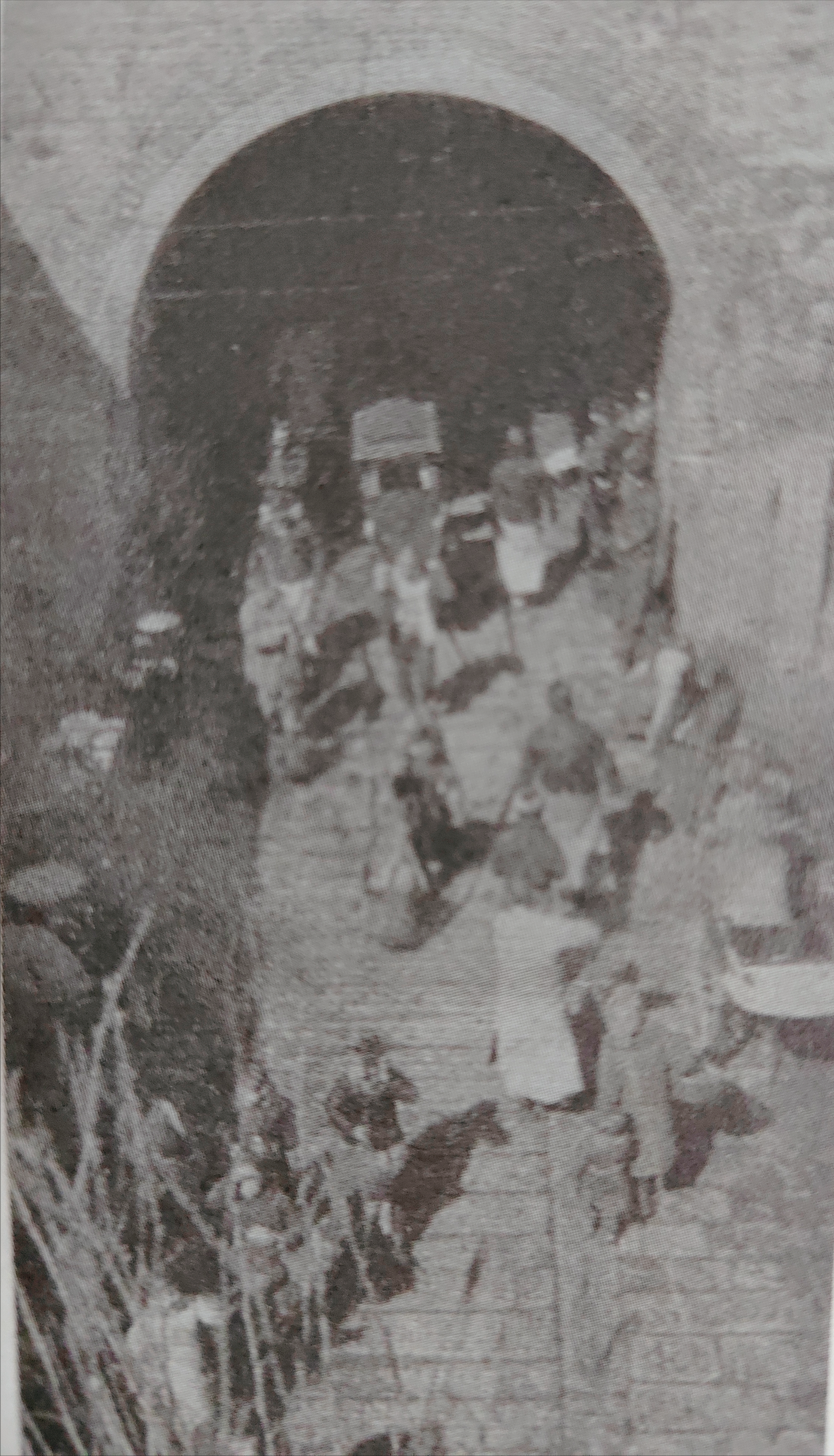

小西門

小西門的這張照片只拍到了門洞���,拍到了熙熙攘攘的人群���,很珍貴但也很可惜,沒有留下全景���。

小西門外風(fēng)景優(yōu)美�,清劉獻(xiàn)廷在《廣陽雜記》一書中道:“長沙小西門外,望兩岸居人���,雖竹籬茅屋,皆清雅淡遠(yuǎn)����,絕無煙火氣���。遠(yuǎn)近舟楫,上者,下者���,飽張帆者�,泊者,理楫者�����,大者,小者�����,無不入畫��。天下絕佳處也��?�!?/p>

小西門規(guī)劃效果圖

通貨門:

因通貨碼頭而得名����,從西城通貨門進(jìn)城即為通泰街���,亦稱“通泰門”�����。

20世紀(jì)30年代的通泰門碼頭

舊時(shí)通泰街堆棧林立��,是土特產(chǎn)貨物的著名集散地��。今天的通泰街���,生活氣息濃郁����,雜貨店小吃店比比皆是�。

最后說一說北城門:湘春門

湘春門是長沙城北靠西邊之門��,也是一座古老的城門。由此進(jìn)城即為北正街��,出城就是碧春街����。

湘春門

從湘春門這張老照片看��,拱形的門洞直通城內(nèi)��,照片里有很多頭戴斗笠穿短褂短褲的人,有的推著土車,有的獨(dú)自行走�����。

古長沙城內(nèi)南北向的大街有兩條,一為南門正街����,一為北門正街���。南門正街早在民國時(shí)期已修成了黃興南路���,即現(xiàn)在的黃興路步行街。北門正街南起中山路北至湘春路��,一直保留到現(xiàn)在����。

北正街作為老長沙北城的一條主軸,串聯(lián)了長沙舊巷的龐大系統(tǒng)�����。進(jìn)入北正街,旁邊有很多網(wǎng)狀分支街巷�����,如高升門�����、千佛林����、學(xué)宮街����、通泰街、民主西街����、紅墻巷���、潮宗街……

一個(gè)城市的建筑代表著一個(gè)城市的記憶����,記載著一個(gè)城市的人世浮沉。

過去的百年的時(shí)間里�����,中國這個(gè)曾經(jīng)沉睡的國家慢慢蘇醒,社會發(fā)展極為迅速��,但許多珍貴的歷史建筑還沒有來得及被保護(hù)研究�����,就永遠(yuǎn)的消失了���。

而這些文物一旦被破壞,就永遠(yuǎn)不可再生�,沒有人可以回到過去再造一座一模一樣的建筑了�。