長江穿過三峽之后,受到沿岸山勢所阻���,蜿蜒輾轉(zhuǎn),水系交錯。

充沛的水量匯集在地勢較低的區(qū)域,形成了湖泊。在為數(shù)眾多的湖泊中���,位于華中的一個(gè)湖泊尤為特殊,它總面積2579.2平方公里,是中國第二大淡水湖���。

以它為中心��,孕育了豐富多彩的楚文化����。以它為名��,誕生了湖南和湖北的名稱���,那么這個(gè)湖泊到底是哪個(gè)呢?

《湘妃廟記略》稱:“洞庭蓋神仙洞府之一也��,以其為洞庭之庭,故曰洞庭�����。后世以其汪洋一片���,洪水滔天,無得而稱,遂指洞庭之山以名湖曰洞庭湖��?����!?/strong>

這一具有神話色彩的“洞庭山”����,就是現(xiàn)今的君山島�����,與千古名樓岳陽樓遙相呼應(yīng)�����,這個(gè)湖泊故此得名“洞庭湖”�。

遠(yuǎn)古地質(zhì)的活動���,造就了洞庭湖���。受燕山造山運(yùn)動影響���,造成揚(yáng)子準(zhǔn)地臺江南地軸斷裂凹陷����,在喜馬拉雅運(yùn)動以及隨后的地質(zhì)變化中���,洞庭地區(qū)再次全面下沉。

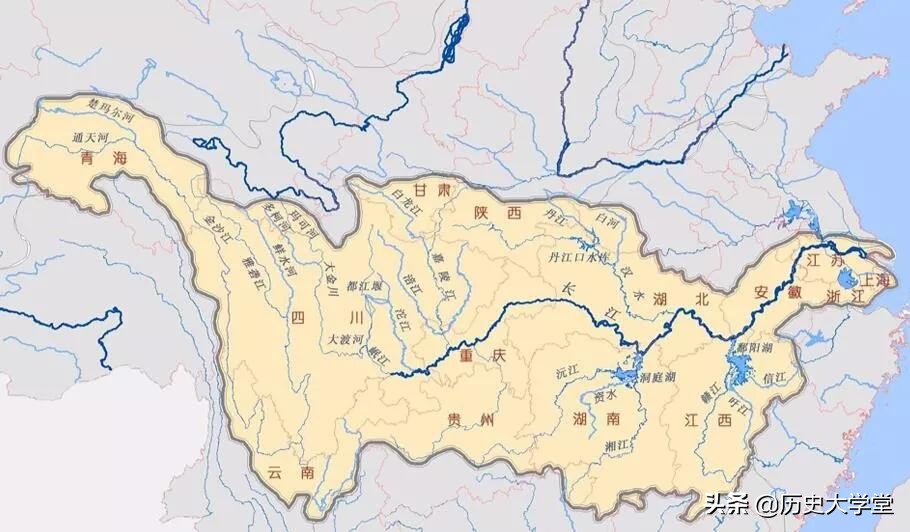

而長江水系的松滋����、太平、藕池、調(diào)弦等四水以及洞庭湖水系湘、資�����、沅���、澧等四江在此集聚積淀�����,形成了18780平方公里的洞庭湖平原����。

洞庭湖。古稱云夢、九江和重湖,它北連松滋�、太平��、藕池、調(diào)弦等“長江四口”�����,西接沅江和澧江�����,南承湘江和資江����,東由岳陽城陵磯注入長江����。

北魏酈道元在《水經(jīng)注》中指出:湘���、資��、沅���、澧“凡此四水��,同注洞庭���,北會大江”,當(dāng)時(shí)“湖水廣圓五百余里��,日月若出沒于其中”����。

時(shí)至唐宋�,洞庭湖不斷向西擴(kuò)展,《巴陵志》有云:“洞庭湖在巴丘西,西吞赤沙,南連青草�,橫亙七八百里�,”“八百里洞庭”就此蜚聲海內(nèi)�����。

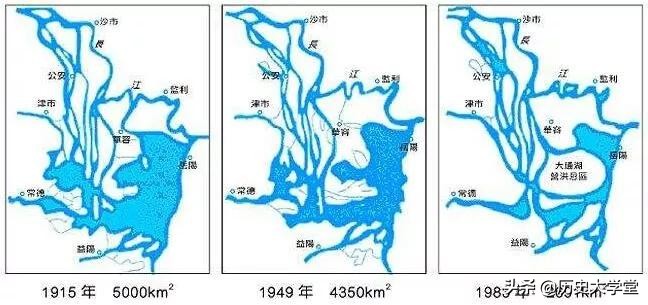

上圖_ 洞庭湖百年萎縮示意圖

歷代學(xué)者對洞庭湖古稱“云夢”�����,爭議不休����,各執(zhí)一詞���。“云夢”一詞最早出于《左傳》�����。西漢文學(xué)家司馬相如在《子虛賦》中提及“楚有七澤”����,其中“云夢者方八九百里�?��!?/strong>

一時(shí)間云夢成為洞庭湖的代名詞。不過���,對云夢的解釋有三種不同的說法。

一是“跨江說”����。這種觀點(diǎn)認(rèn)為長江中游橫跨南北的兩處湖澤合稱為云夢澤。西晉史學(xué)家杜預(yù)明確提出:“江南為云,江北為夢����?��!?/strong>《漢陽志》也有類似記載:“云在江之北����,夢在江之南�?!?/strong>

時(shí)移魏晉�����,受自然條件影響�����,江北夢澤逐漸干涸�����,形成眾多湖泊陂池,江南的云澤未受影響�����,冠以“洞庭湖”之名��。這一說法得到了大多人的支持,至今仍有巨大的影響力。

二是“江北說”���。兩漢三國時(shí)期的社會主流公認(rèn)云夢位于長江以北的江漢平原����。

《史記》記載:“江陵故郢都�����,西通巫��、巴,東有云夢之饒。”《漢書》�����、《后漢書》、《水經(jīng)注》均持這種觀點(diǎn)���。赤壁之戰(zhàn)前夕���,曹操曾在此駐泊操練水軍��。

三是“地名說”��。湖北孝感市安陸附近在西魏時(shí)曾設(shè)縣云夢�,詩仙李白羨慕《子虛賦》中描寫的情景�,曾在此隱居����。

位于長江中游的洞庭湖,具有不可低估的功能。據(jù)測量�����,它與湘�、資、沅��、澧四水以及“長江四口”總面積達(dá)3879.2平方公里�����。河湖總?cè)萘窟_(dá)220億立方米��,其中湖泊容量178億立方米���,河道容量42億立方米。

洞庭湖年均入湖徑流量3018億立方米�,是鄱陽湖的3倍��、太湖的10倍���。憑借這樣的吞吐水量����,洞庭湖一舉成為長江流域最大的調(diào)節(jié)湖泊�����。

當(dāng)長江上游形成洪峰,流經(jīng)“長江四口”時(shí),洪峰水位明顯高于洞庭湖水位,部分洪水向南分流,注入洞庭湖,洪峰得以削減�。

當(dāng)長江洪峰過境后����,處于高水位的洞庭湖經(jīng)城陵磯出流長江�����,保證了下游在枯水期的水位����,起到了削峰蓄洪、調(diào)節(jié)水位的功能。

由于洞庭湖的存在����,屢次化險(xiǎn)為夷���,緩解了洪峰對江漢平原和武漢三鎮(zhèn)的威脅����,使其平安渡汛����。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期�,楚國先民自黃河流域的中原地區(qū)��,遷徙到長江流域的洞庭湖周邊地區(qū)�。

楚人南遷之后��,在原先的黃河文明基礎(chǔ)上����,吸收少量長江文明��,結(jié)合先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)����,形成了特有的楚文化,內(nèi)容涵蓋宗教�、禮儀、藝術(shù)���、工藝技巧等各個(gè)方面���。著名的“和氏璧”�,就是楚文化的典型代表��。

洞庭湖碧天一色,滄溟曠達(dá)����,吸引了歷代文人的關(guān)注�����。愛國詩人屈原在詩歌中反復(fù)出現(xiàn)了洞庭湖,如:

《哀郢》中的“將運(yùn)舟而下浮兮���,上洞庭而下江”����;

《湘君》中的“駕飛龍兮北征����,邅吾道兮洞庭”�����;

《湘夫人》中的“裊裊兮秋風(fēng)���,洞庭波兮木葉下”����。

漢武帝看完《子虛賦》后,感嘆:“朕獨(dú)不得與此人同時(shí)哉�����?!?/strong>他為此召見司馬相如,并賜予官職�����。唐朝詩人劉禹錫的《望洞庭》,對洞庭山水進(jìn)行生動的描寫和渲染��,被收錄進(jìn)了小學(xué)語文教材��。

北宋慶歷六年,北宋文學(xué)家范仲淹在岳陽樓寫下了《岳陽樓記》��,文中的“居廟堂之高則憂其民�����;處江湖之遠(yuǎn)則憂其君”成為愛國憂民的千古名句�����,流傳至今����,洞庭湖和岳陽樓藉此聲名更盛���。

在以農(nóng)為本的古代��,洞庭湖地區(qū)良好的水土資源�,使其成為中國最早的農(nóng)業(yè)發(fā)祥地之一����。據(jù)考古發(fā)掘�,早在新石器時(shí)代就有先民在洞庭湖附近定居,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)���。

在湖南常德澧縣彭頭山發(fā)現(xiàn)了距今約9000年炭化的人工栽培稻谷����,這一發(fā)現(xiàn)比浙江河姆渡遺址要早兩千多年�。

到了秦漢�����,洞庭湖地區(qū)良好的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件��,吸引著外來移民不斷涌入。永嘉之亂后���,“流入荊州者十萬余家”,湖區(qū)成為流民安置的重點(diǎn)地區(qū)����。隨著移民的增加�,帶動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)���。

至南宋���,湖區(qū)推廣種植優(yōu)良水稻“占城稻”��,水稻產(chǎn)量持續(xù)增長�����,成為全國重要的產(chǎn)糧基地,有“蘇湖熟����,天下足”之譽(yù)����。

唐玄宗時(shí)期���,受安史之亂影響�����,北方流民再次大量涌入��,“襄鄧百姓,兩京衣冠,盡投江湘���。故荊南井邑,十倍其初?!?/strong>

明清時(shí)期��,湖區(qū)人口持續(xù)增長�����,當(dāng)?shù)馗纳扑O(shè)施,擴(kuò)大農(nóng)田規(guī)模���,憑借優(yōu)越的自然條件��,湖區(qū)的糧食生產(chǎn)保持著良好的增長勢頭��。

洞庭湖位列五湖之一,經(jīng)歷滄海變幻��,時(shí)代變遷,集地域����、湖泊��、山水�����、名勝于一身����,展現(xiàn)出獨(dú)特的調(diào)蓄洪水、自然風(fēng)光和地域文化魅力���,三者激蕩融合�����,相輔相成,成為華夏文明的一部分�。

現(xiàn)在�����,洞庭湖是全國重要的商品糧和水產(chǎn)養(yǎng)殖基地���,也是傳統(tǒng)文化的資源寶庫��,依然發(fā)揮著不可替代的作用。