似乎一旦有人離去����,在其家人置辦喪事時(shí)哭泣是必要的事情��,幾乎沒有人覺得離世是一件喜事����,對(duì)離去之人的家人來說更是如此����。

我們私自認(rèn)為從這個(gè)世界上離去并與家人分別是悲痛的事實(shí),實(shí)際上也并非全都這樣,有一種喪禮被稱之為喜喪�,從字面上就賦予了暖色之感����,“喜”與“喪”竟然還能夠共同組合。

那么如何的葬禮能夠被稱之為“喜喪”���?要達(dá)到怎樣的要求才可以算得上“喜喪”?

何謂“喜喪”��?

“俗有所謂喜喪者,則以死者之福壽兼?zhèn)錇榭上惨?/strong>?�!边@是最早在清朝的《清稗類鈔》出現(xiàn)關(guān)于“喜喪”的定義。

傳統(tǒng)意義上來說���,“喜喪”需得喪者有一定的聲望����,并且其一整個(gè)家族人丁興旺,達(dá)到了人們普遍認(rèn)可的好世家��。

與此同時(shí)人們?cè)u(píng)判一個(gè)人活得好不好便是通過在這世上活了多久��,倘若一個(gè)人能跟活到長(zhǎng)壽,那便是好的,這也是“喜喪”的標(biāo)準(zhǔn)之一�����,通常認(rèn)為80歲以上的喪者可以置辦“喜喪”�����。

有的喜喪為90歲或再往上����,自然地老去且無疾無病,也可稱為“老喪”。在家人置辦葬禮的時(shí)候不僅不需要通過哭喪來表達(dá)對(duì)死者的悲傷��,還需要大擺幾日的宴席歡喜地送走���。

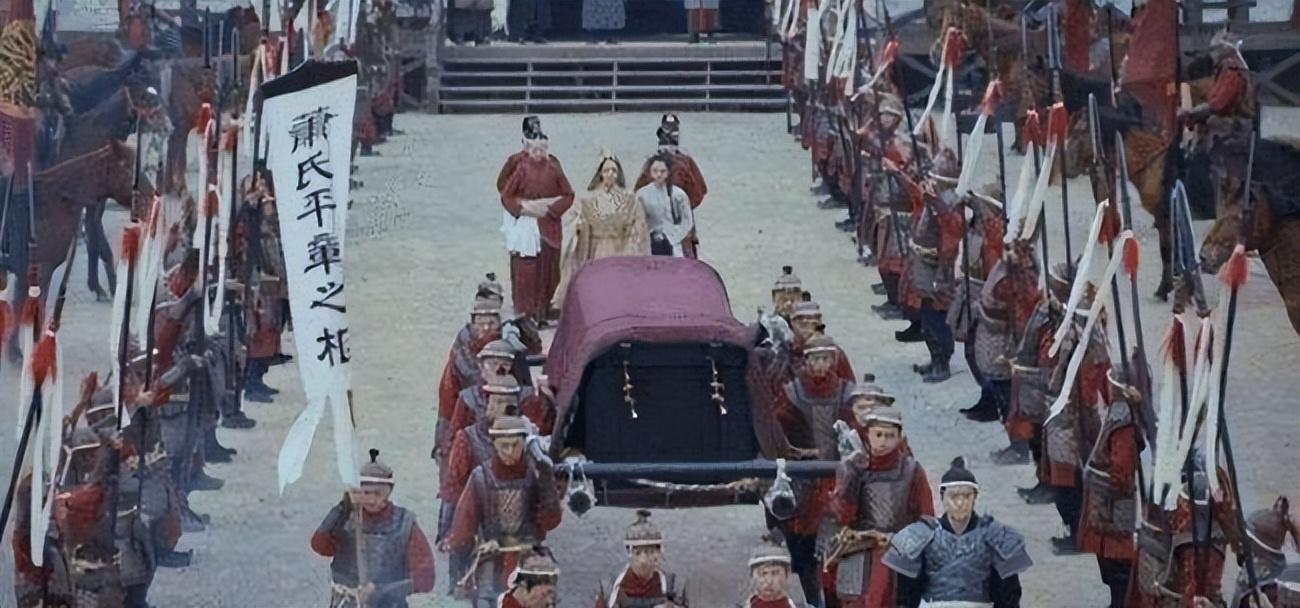

通?!?strong>喜喪”的大辦與一般辦喪事的形式并不相同��,假使我們看到披麻戴孝的人哭喪著經(jīng)過就能夠辨認(rèn)出有人離去的事實(shí)���,但看到充斥著喜慶氛圍的“喜喪”反而不一定能夠辨別�����。

實(shí)則也并非難以理解����,人終有一死���,但如若能夠在余生不遭受疾病的困擾,兒孫滿堂且幸福美滿�����,又可以活到高壽�����,在某一日的清晨中伴隨著鳥鳴聲悄然離去實(shí)乃一件幸事���。

這樣的情形也是目前來說最少的一種可能,普通人每天都在經(jīng)歷著各種意外,因?yàn)樵缒甑牟蛔⒅厣眢w容易導(dǎo)致晚年的疾病纏身�����,所以也就愈發(fā)顯得“喜喪”的難得。

籠統(tǒng)講的條件雖然容易理解但是細(xì)究會(huì)發(fā)現(xiàn)判定的界限十分模糊��,“喜喪”中的“喜”指定的含義又究竟是什么?

“喜喪”的福壽全歸

按照古人的標(biāo)準(zhǔn)而言要想達(dá)到“喜”的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)“福”與“壽”兼具,另有一說為全福、全壽、全終�,所講述的大體類同����。

雖全福的理解在現(xiàn)代可能為保全已具備的福運(yùn)��,于“喜喪”來說是壯大家族以致后代能夠繼續(xù)繁衍不中斷子嗣���,本支百世的家族在古代也是備受人羨慕的一大事���。

如若在家族昌盛中�,年長(zhǎng)者通常都具備一定的聲望�����,兒孫繞膝乃至能夠四世或五世同堂���,而只有一兩個(gè)分支的小家族無法擁有這樣的地位�。

在大家族中的年長(zhǎng)者通常還受到更多人的尊敬,不僅能夠享受到子孫的撫養(yǎng),還可以獲得社會(huì)上的聲望,可以做到這一點(diǎn)的長(zhǎng)者即使老去也被人們簇?fù)碇妥?/strong>。

《韓非子·解老》中曾對(duì)“全壽”一詞做出見解�,“盡天年則全而壽”便是能夠頤養(yǎng)天年之人�����,如今由于醫(yī)療條件的完善人的普遍壽命都比之前要長(zhǎng)。

在古時(shí)候卻是較難以達(dá)到這一點(diǎn)����,一旦生了什么大型的疾病就很難治療。甚至由于人們對(duì)不科學(xué)的現(xiàn)象盲目信任的緣故還可以再次縮短生命的時(shí)長(zhǎng)。

所以在這種條件下普通人都很難活到長(zhǎng)壽���,只有少數(shù)的人可以在晚年壽終正寢,古代的人一般都在70左右的年紀(jì)逝去,只有部分人達(dá)到80以上的高齡�。

全終是最后一個(gè)具備因素,也可以稱為是善終���,直接理解可以說是完善地度過一生后圓滿離去���。有兩層含義來解析�,其一是在人間時(shí)常做善事���,久而久之積善成德。

尤其是做出大功德的人,或是為所屬的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有所貢獻(xiàn)被人們周知�,成為全鄉(xiāng)的一位德高望重之人,這樣的善人在普世的定義中其終年最為圓滿����。

其二為能夠躲過疾病的遭遇�����,不被其困擾且最終可以自然地老去���,假使這些天災(zāi)人禍都不降臨在頭上才算得上“喜喪”����,否則即使再年長(zhǎng)也不算。

古代戰(zhàn)亂頻繁,朝代的更替更是不斷�,在這種情形下百姓的安危是最難以關(guān)注到的事實(shí)�����,年幼或是年長(zhǎng)的人最容易被遺忘,因此在古時(shí)候要想安度晚年并非易事。

“喜喪”的不同之處

以上所講述的任何一項(xiàng)都達(dá)到在真正意義上來說才能夠辦“喜喪”,而辦“喜喪”的流程十分繁瑣,這離不開中國(guó)自古以來對(duì)于儀式感的重視��,而喪事更是重中之重�。

置辦葬禮之時(shí)一般會(huì)請(qǐng)位負(fù)責(zé)全場(chǎng)的總管,在古代一般還會(huì)專門找人算清楚全過程的開支�����,不同的朝代可能會(huì)有所出入�,但總體上并不會(huì)有較大的出入�。

棺材于古人是地位與莊嚴(yán)的象征,棺木上還會(huì)刻有不同的紋路�����,根據(jù)不同的文化和身份所刻的花紋大不相同����,喜喪也需要有專門的先生來刻紋路。

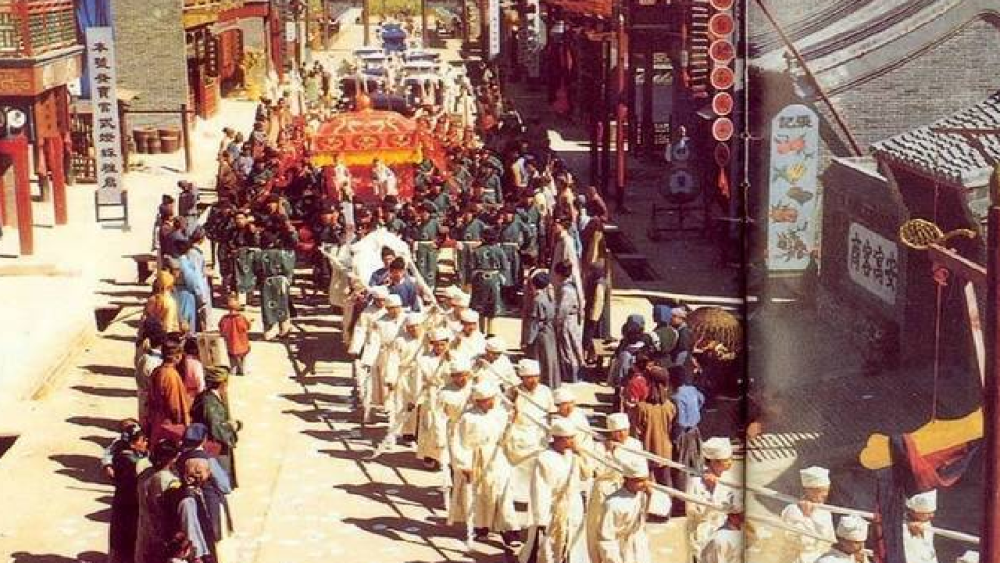

傳統(tǒng)的喪禮都需要人們前來吊唁�����,一般會(huì)讓家人身穿白衣以示悲傷與崇敬����,其食物一般也以素食為主�,喪禮的每個(gè)環(huán)節(jié)遠(yuǎn)比婚禮來得更加莊重嚴(yán)肅,對(duì)于細(xì)節(jié)性的錯(cuò)誤也更加嚴(yán)防�����。

辦喜喪的流程也離不開宴請(qǐng)賓客�,但裝扮的色彩不需要回歸到最原本的白色,可適當(dāng)裝扮彩色調(diào)�,紅色也是被允許的����,且可能會(huì)大范圍地鋪張紅色的喜慶從而來掩蓋喪事的悲��。

與一般的喪事不同的是��,喜喪不需要白色的靈堂�����,也無需播放哀歌來烘托悲哀的氛圍。家人也不披麻戴孝�,全程都奏響著歡樂的音調(diào)�����,邊彈奏邊歌舞著送走逝者��。

據(jù)說人有兩次死亡�����,一次是靈魂與肉體的剝離,即傳統(tǒng)意義上的逝世�,第二次是被世界上所有的人們遺忘的那一刻。所以人們給死者刻上墓碑��,喜喪的不同之處在于墓碑上的一抹紅色�。

每當(dāng)看到位碑也會(huì)心生安慰����,即使家人離世但至少能夠安享晚年���,或許喜喪的標(biāo)準(zhǔn)并不是最重要的�����,人們之所以區(qū)分喜喪是為了讓死者有更加無憾地離開。

這也是給予死者家人的一種慰藉����,揮去悲傷的渲染也就能夠顯得不那么凄楚����,更何況人之一生必定會(huì)經(jīng)歷死亡,善終也就自然不是那么悲傷的事情�。