“天行有常�,不為堯存,不為桀亡?�!碧斓厝f物自然運(yùn)行皆有其序�����,凡事有其因必有其果�����,對(duì)于一國而言亦是如此����。

得民心者自然長治久安��,違逆萬物運(yùn)行之理者自然分崩離析����,逐漸覆滅��。因此��,清王朝的隕落并非毫無緣由��,究其本質(zhì)一切亦在于咎由自取,不得民心所致使��。

彼時(shí)內(nèi)憂外患���,人民流離失所�,革命火焰四處燃燒沸騰����,千瘡百孔的清王朝覆滅實(shí)屬歷史的必然�,亦是天地依序運(yùn)行的必然�����。

一、清王朝存在的最后一天

1912年2月12日�����,清王朝在中國的最后一天�,這一龐然大物結(jié)束了對(duì)于中國二百余年的統(tǒng)治���,自此沉沒在歷史長河之中�。因此,這一天對(duì)于歷史進(jìn)程而言是具有重大意義的���,那么彌留之際的清王朝在這一天發(fā)生了什么�?

伴隨清政府二百余年的早朝制度在這一天如期舉行�,但也于這一天作為結(jié)束�����。一大早�,供皇帝日理萬機(jī)的乾清宮早已擠滿了各位大臣�。

他們按照慣例分列兩行,唯有外務(wù)大臣胡惟德居于中位����,直面那座象征九五至尊���、一國之權(quán)的帝王寶座����。

顧首接耳之聲隨著隆?�;侍笠约靶』实垆邇x的到來戛然而止���,這些大臣拂去衣衫上的風(fēng)塵�����,下意識(shí)的畢恭畢敬復(fù)又挺了挺身軀��。無論有心或是無意����,唯有他們清楚此行的目的以及其中的意義�����。

溥儀

面對(duì)隆裕皇太后以及小皇帝溥儀,他們并未依照已經(jīng)在中國這片土地之上延續(xù)無數(shù)年的制度與慣例��,施以三拜九叩之禮�。而是簡簡單單的三度鞠躬以示尊敬���。

以往他們跪的是皇權(quán)�,而今日口有其名的清王室手中已然空無一物��,自然不值他們一跪�����。而對(duì)此���,不明世事的幼年皇帝溥儀自然不明白這些大臣為何與往日里不一,但是隆?���;侍竺鏌o波動(dòng),心底酸楚沉痛惟其自知�。

太監(jiān)將早已擬好的退位詔書遞至隆裕皇太后身前���,她顫巍巍的伸手接過����,終于內(nèi)心崩潰小聲抽泣�����,復(fù)又嚎啕大哭。

一度令臺(tái)下群臣不免生出幾分悲涼之感�,但是他們清楚即便哭塌了這座大殿也無濟(jì)于事���,清王朝的覆滅已然注定��,而他們此時(shí)的心底又哪里顧得上清王朝的死活?

樹倒猢猻散��,他們亦在為自己的前程堪憂�,其中不乏等著這道退位詔書�,好去袁世凱那里請(qǐng)賞的人����?���?v然心如刀割但隆?���;侍笞灾獰o用�����,將退位詔書交給大臣蓋上玉璽,繼而轉(zhuǎn)交給了臺(tái)下的諸位�����。

隆裕皇太后

一眾大臣一如來時(shí)模樣�,任務(wù)完成之后朝著隆裕皇太后以及皇帝溥儀再度三鞠躬���,繼而轉(zhuǎn)身離去。在隆?�;侍笱壑校噍^于往日身處于朝堂之上���,慷慨激昂抑或憂國憂民的樣子�����,這些背影那般決絕無情����。

而隨著這些人走出皇宮將退位詔書交給了等候多時(shí)的袁世凱,清王朝已然作古成為了歷史��。

縱觀清王朝之衰落,一切實(shí)屬必然���,而對(duì)于“1912年2月12日作為清王朝在中國的最后一天”而言��,一切早已埋下了伏筆��,而這一天只是棋局之中的收官�����。

二���、清王朝的分崩離析

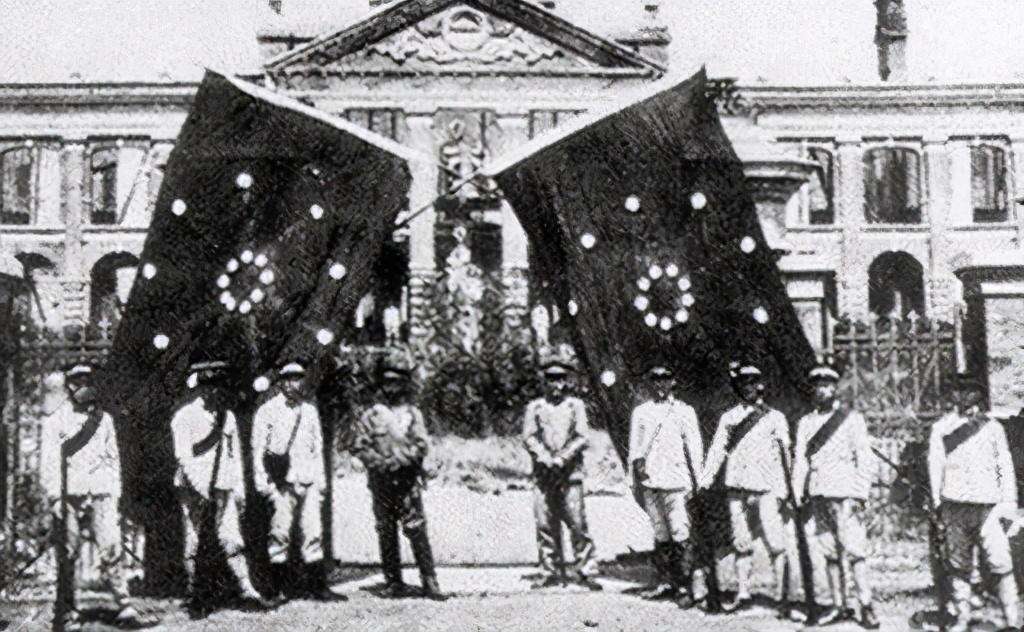

隨著1911年10月10日武昌起義爆發(fā),隨后的兩個(gè)多月湖南��、陜西��、江西、山西等十五個(gè)省市先后脫離清王朝的掌控�����,成功實(shí)現(xiàn)獨(dú)立,清政府對(duì)于中華大地的掌控已然搖搖欲墜���。至此時(shí)清政府實(shí)際上已經(jīng)是強(qiáng)弩之末�����,名存實(shí)亡��。

而在此前,清政府的暴行已經(jīng)為這一切不知不覺間埋下了伏筆���,從清朝整體興衰來看,清朝的衰落早在很久之前便已經(jīng)注定無法扭轉(zhuǎn)了���。

清王朝的隕落與它的軍事力量悉數(shù)被袁世凱所掌控不無關(guān)系,而袁世凱亦是清王朝親手締造的�,其間因果循環(huán)�,報(bào)應(yīng)不爽���。

辛亥革命期間,掌控清王朝絕大部分軍事實(shí)力的袁世凱�,一邊對(duì)清政府拋出革命軍實(shí)力強(qiáng)橫的夸大言辭�����,促使清廷的緊張���,為退位事宜埋下伏筆,繼而面向革命人士一邊采用武力恐嚇另一方面積極與革命黨人接觸����,尋求“和談”����。

由此來看,袁世凱所尋求的正是鷸蚌相爭,漁翁得利��。因此����,南北和談發(fā)生了。

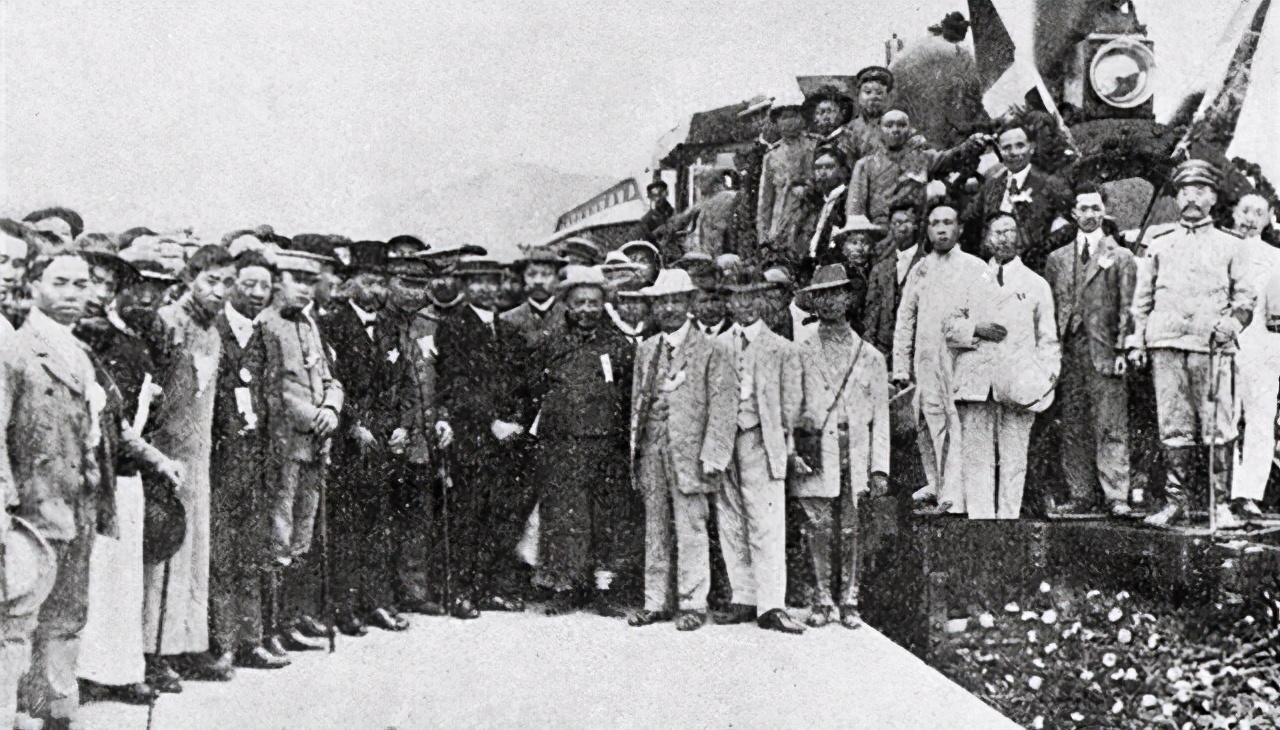

在外國列強(qiáng)的干涉之下�,1911年12月初雙方簽訂了武漢?����;饏f(xié)議�。繼而雙方各自派出代表進(jìn)行和談��。孫中山于談判期間回國����,在南京組成臨時(shí)政府����。眼見利益悉數(shù)流失的袁世凱頓時(shí)惱羞成怒���,撤銷了北方代表的資格�����,和談中斷。

1912年1月1日����,孫中山就任南京政府臨時(shí)大總統(tǒng)�。但是對(duì)于孫中山所成立的政府外國列強(qiáng)并不承認(rèn)��,因?yàn)樗麄兏缮嬷袊鴥?nèi)部事務(wù)的目的便是在于從中獲取利益�,但是顯而易見孫中山對(duì)于他們而言并不是最好的選擇���。

正是在這樣的環(huán)境之下,想要盡快促就中國和平統(tǒng)一的孫中山先生先是向袁世凱提出了清廷皇帝退位后的優(yōu)待協(xié)議�,繼而洞悉了袁世凱的真實(shí)目的之后���。

孫中山先生發(fā)出聲明��,只要袁世凱贊成清廷皇帝退位����,那么他便自行辭職將總統(tǒng)之位讓給袁世凱����。袁世凱的目的得以實(shí)現(xiàn)��,自然是極力促就皇帝退位,因此加快了逼宮的進(jìn)程���。

此前袁世凱為了今日早已對(duì)清廷內(nèi)部大肆夸大革命軍的實(shí)力��,此時(shí)袁世凱更是通過游說慶親王奕劻和那桐�,賄賂隆?���;侍笊砼缘脤櫶O(jiān)繼而施加威嚇的方式���,與此同時(shí)向她曉以利害�����,告知優(yōu)待的來之不易。

奕劻

威逼利誘素來是袁世凱慣用的伎倆���,利誘有了,威逼豈會(huì)少���?當(dāng)然袁世凱自己不會(huì)出面做這個(gè)罪人�����,因此在他的授意之下�����,時(shí)任湖廣總督的段祺瑞聯(lián)合數(shù)十名北洋將領(lǐng),威脅清廷“若不退位立即造反”����。

由此令清廷人人惶恐,因此決定只要優(yōu)待清廷,便可以放棄政權(quán)�����。因而�����,也就有了1912年2月12日�����,清王朝在中國的最后一天��,隆?��;侍笠约盎实垆邇x頒下詔書宣告清政府于中華大地之上就此終結(jié)�。

段祺瑞

三、“竊國者”袁世凱

清政府的終結(jié)是無數(shù)革命人士拋頭顱灑熱血的成果���,但是這一革命成果卻為袁世凱所竊取,無論彼時(shí)今日都是為人所憤恨的�����。尤其是袁世凱在日后妄圖復(fù)辟帝制,可謂是賊心不死��。

不過關(guān)于袁世凱復(fù)辟帝制亦是亦有所緣由�。眾所周知相較于古代皇帝一言九鼎來看���,即便是身為總統(tǒng)袁世凱依舊覺得自己的權(quán)力受到了鉗制,因此心生不滿�,而恰在此時(shí)他的“坑爹”兒子袁克定起了鬼心思����。

袁克定

袁世凱之所以妄圖復(fù)辟其中不乏袁克定的推波助瀾。袁世凱素來通過一則報(bào)紙來關(guān)注國際動(dòng)態(tài)����,然而袁克定卻在這份報(bào)紙上動(dòng)了手腳。

袁世凱平日里所接觸到的報(bào)紙與市面之中的完全不一樣�,而是袁克定刻意找人做出修改的����,其中內(nèi)容鼓吹帝制繼而煽動(dòng)著袁世凱內(nèi)心的火焰�,由此踏上了復(fù)辟的不歸之路。

否則單單是以袁世凱大力促就之下推翻清政府這一件事情是可以令他擁有芳譽(yù)的�����,畢竟在位期間袁世凱大力發(fā)展實(shí)體工業(yè),派出無數(shù)學(xué)子遠(yuǎn)赴異國求學(xué)����,是有著一定積極貢獻(xiàn)的�。但是卻因?yàn)閺?fù)辟帝制背上了千古的罵名。

不過縱觀歷史之發(fā)展����,無論是清政府抑或是袁世凱����,都是在逆著時(shí)代的洪流而上的����,畢竟時(shí)代發(fā)展之下有些事物注定是要被淘汰的���,如皇權(quán)一般,歷經(jīng)幾千年來的剝削�,隨著革命火焰的熊熊燃燒�����,人民的憤怒實(shí)際上已經(jīng)徹底爆發(fā)了��。

因此,在時(shí)代洪流之下����,帝制的覆滅已是必然,沒有任何人能夠忤逆自然的意志���。