6月11日���,中國探月工程微信公眾號發(fā)布消息顯示�����,由中國宇航學會推薦,經(jīng)過國際宇航聯(lián)合會兩輪投票表決�。

嫦娥四號任務(wù)團隊優(yōu)秀代表中國探月工程總設(shè)計師�����、中國工程院院士吳偉仁,中國探月工程副總設(shè)計師�����、中國航天科技集團有限公司科學技術(shù)委員會副主任于登云����,嫦娥四號任務(wù)探測器系統(tǒng)總設(shè)計師、中國空間技術(shù)研究院研究員孫澤洲��。

獲得國際宇航聯(lián)合會2020年度最高獎——“世界航天獎”。這也是該國際組織成立70年來首次把這一獎項授予中國航天科學家��。

值得一提的是���,嫦娥四號任務(wù)創(chuàng)造了多個世界第一:

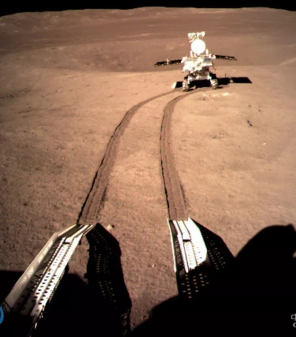

第一次實現(xiàn)人類探測器月球背面著陸和巡視探測;

第一次利用運行在地-月拉格朗日L2點的中繼通信衛(wèi)星���,實現(xiàn)月球背面與地球的連續(xù)可靠中繼通信;

第一次在月球背面開展月球科學探測和低頻射電天文觀測�����。填補了世界月球科學探測領(lǐng)域多項空白��。

目前���,嫦娥四號已經(jīng)高效工作十八個月晝,月面生存超過500天���,成為世界上在月球表面工作時間最長的人類探測器�。

此外�,嫦娥四號任務(wù)科學成果豐碩。

“玉兔二號”月球車累計行駛里程447.68米�����,目前距著陸器約292米�,期間實施了巖石探測��、車轍探測�����、撞擊坑探測等科學探測試驗�����。

利用測月雷達就位探測數(shù)據(jù)�����,首次揭示了月球背面著陸區(qū)域地下40米深度內(nèi)的地質(zhì)分層結(jié)構(gòu)����,闡述了其物質(zhì)組分與演化機制��。

利用紅外成像光譜儀的就位光譜探測數(shù)據(jù),成功揭示了月球背面的物質(zhì)組成��,驗證了月幔富含橄欖石,加深了人類對月球形成與演化的認識����。

利用中性原子探測儀對月表環(huán)境能量中性原子的探測數(shù)據(jù)��,得到了能量中性粒子在月球表面通量能譜,證實了能量中性粒子的能量與入射太陽風的速度有很強的相關(guān)性�����。