資料整理:天下達(dá)觀 資料整理來源于:網(wǎng)絡(luò)

南京保衛(wèi)戰(zhàn),是中國軍隊在淞滬會戰(zhàn)失利后,為保衛(wèi)首都南京與日本侵略軍展開的作戰(zhàn)�����。

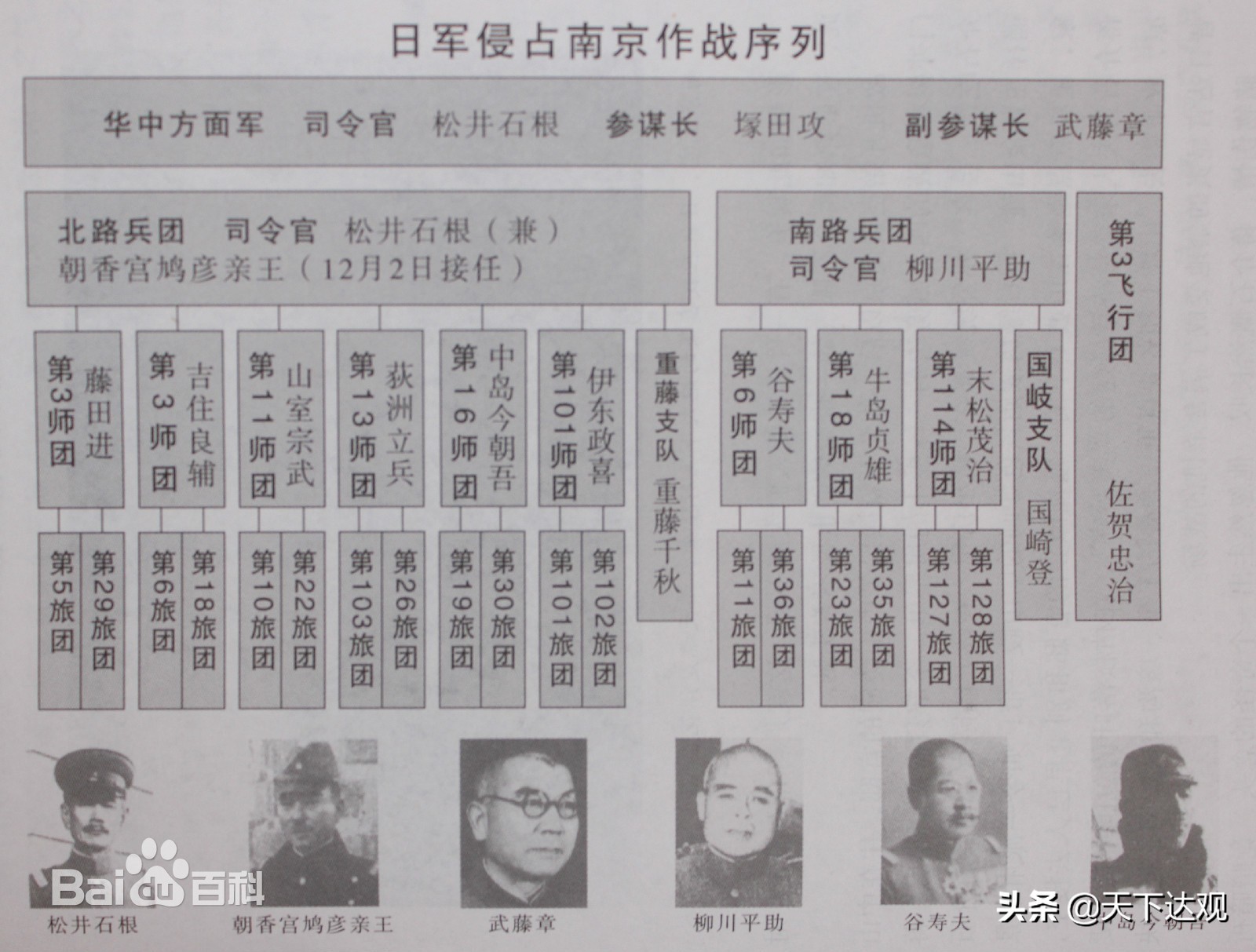

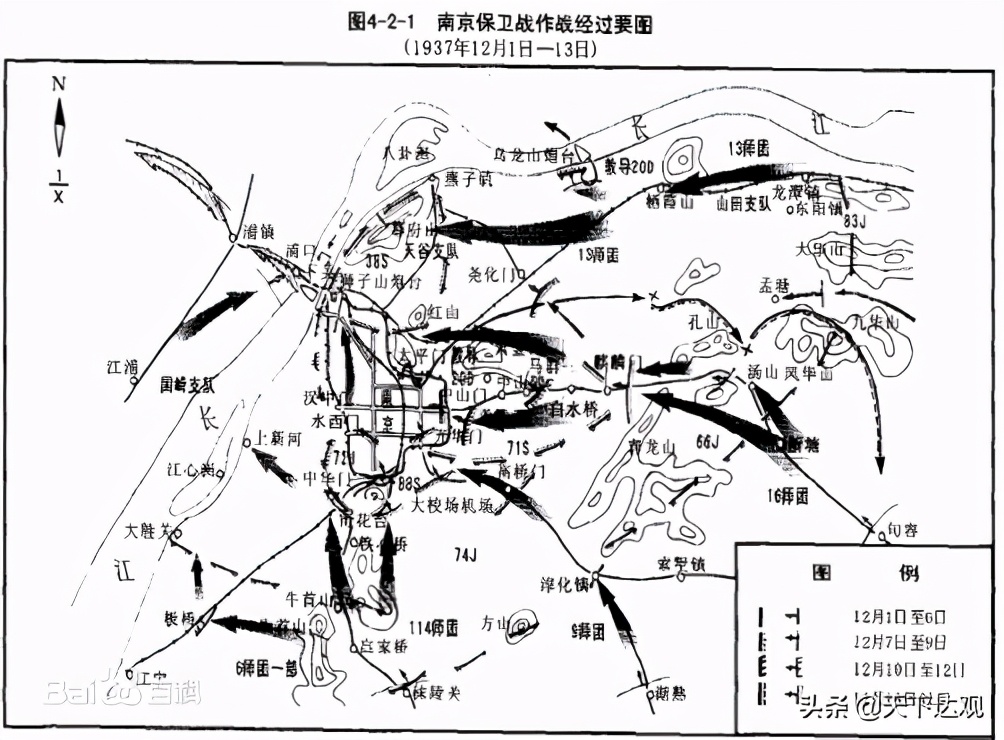

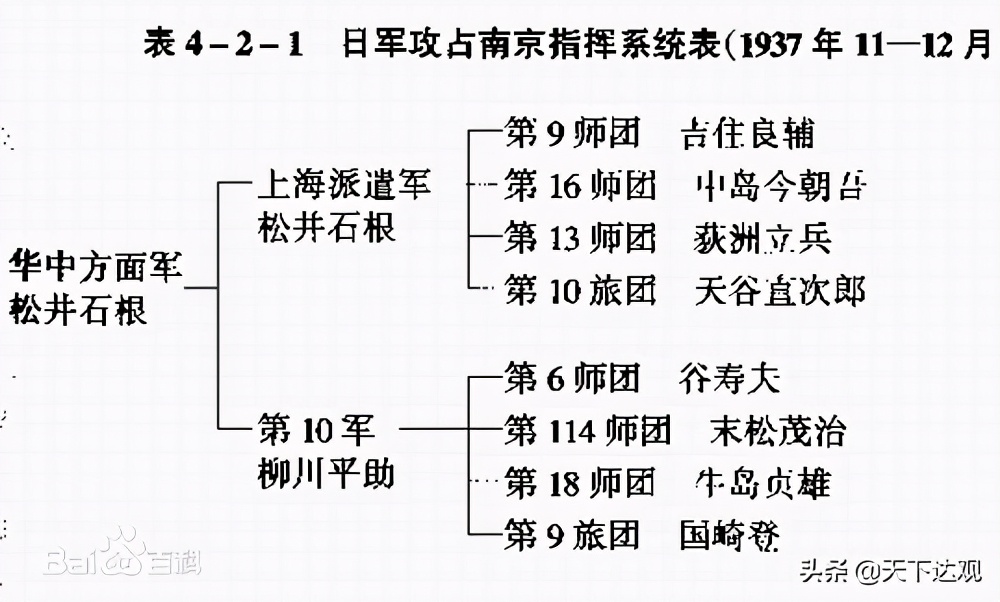

民國二十六年(1937年)12月1日���,日軍大本營下達(dá)“大陸第8號令”�,命令華中方面軍與海軍協(xié)同�����,兵分三路���,攻占南京。

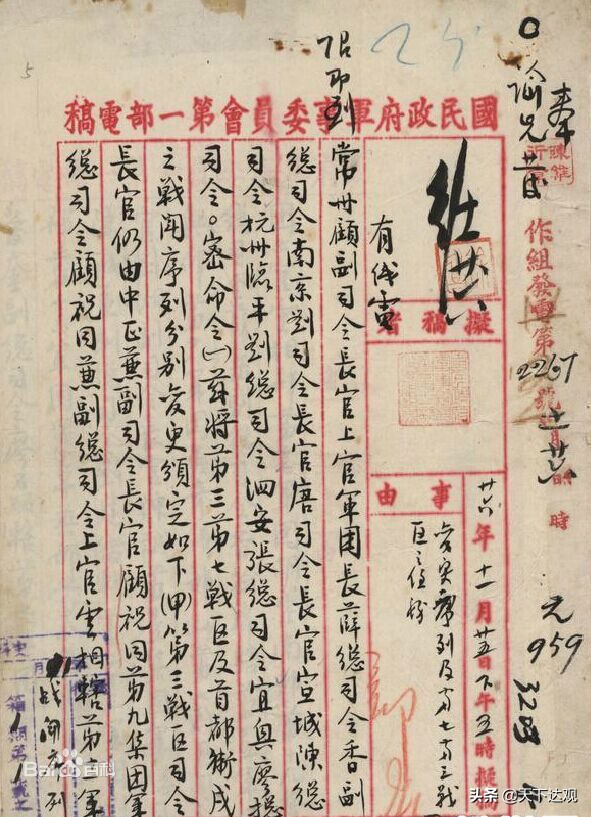

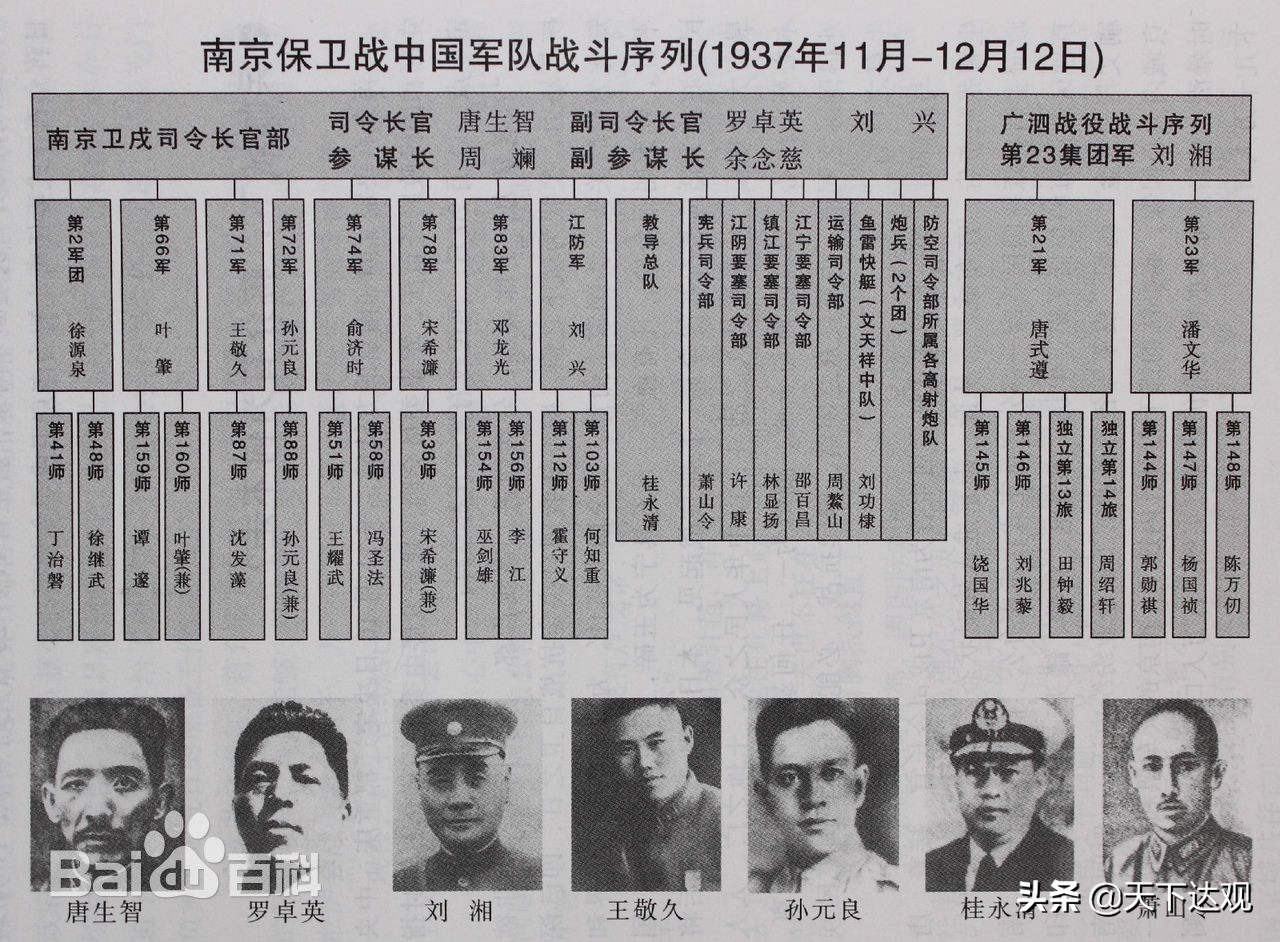

蔣介石任命唐生智為首都衛(wèi)戍部隊司令長官���,部署南京保衛(wèi)戰(zhàn)�����。

因敵我力量對比懸殊�����,南京各城門先后被日軍攻陷�����,守軍節(jié)節(jié)抵抗����,犧牲無數(shù)���。

12日����,唐生智奉蔣介石命令����,下達(dá)守軍撤退令。守軍各部因撤退失序,多數(shù)滯留城內(nèi)����,被日軍大量屠殺����,損失慘重。

12月13日,南京淪陷�����,日軍開始了慘絕人寰的南京大屠殺���。

日軍占領(lǐng)南京后����,從1937年12月13日攻占南京開始持續(xù)了6周���,直到1938年2月南京的秩序才開始好轉(zhuǎn)。

自1937年8月淞滬戰(zhàn)爭開始后���,南京就成為日軍空襲的重要目標(biāo),國民政府開展防空和抗戰(zhàn)的宣傳教育,各社會團(tuán)體還開展了多種形式的抗日宣傳和捐款活動�。

到12月13日南京淪陷前夕,城市基本還在有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

但實(shí)際上�����,國民政府應(yīng)對戰(zhàn)爭的準(zhǔn)備是有限的����,特別是對南京城陷之后如何安置和保護(hù)市民并沒有詳細(xì)的計劃。

全面抗戰(zhàn)爆發(fā)以后�����,蔣介石及國民政府表現(xiàn)出堅決抗戰(zhàn)的高調(diào)姿態(tài)���,并配合相關(guān)的舉措和宣傳��,給民眾留下了國民政府堅守南京的印象��。

在南京失陷前后,國民政府各機(jī)關(guān)大多忙于政府機(jī)關(guān)的遷移工作,對于南京城陷后的善后工作以及民眾的安全問題并不關(guān)注�����。

在侵華日軍南京大屠殺中�,數(shù)十萬軍民被日軍屠殺����,其中中國軍人大概在7-9萬人����。而如此大規(guī)模的軍隊被俘虜�、被屠殺�����,與南京保衛(wèi)戰(zhàn)的戰(zhàn)略決策和指揮失誤密切相關(guān)���。

一方面,國民政府集合重兵固守南京的決策失誤是造成大批中國軍人滯留南京的根本原因�。

南京居長江之南����,日軍對南京取分兵合圍之勢�����,國民政府在沒有足夠力量保證南京守軍可以安全有序撤離的情況下,集合十余萬的軍隊固守南京��,這顯然是軍事策略上的重大失誤。

蔣介石明知南京不可守�,卻高調(diào)表態(tài)要死守南京,實(shí)際上是對參戰(zhàn)部隊做“遺棄性處置”����。

另一方面�,作為南京衛(wèi)戍司令的唐生智��,對萬一城陷之后如何有序地組織撤退等善后事宜�����,也考慮不周。

為了迎合蔣介石而提出了“誓與城市共存亡”的口號����,在挹江門阻止軍隊退往長江邊��,并收繳渡江船只。

戰(zhàn)爭背景

淞滬會戰(zhàn)末期,中國第三戰(zhàn)區(qū)為避免上海作戰(zhàn)部隊兩面受敵和為鞏固首都���,下令該地中國軍隊向南京外圍既設(shè)陣地轉(zhuǎn)移。日軍于1937年11月12日占領(lǐng)上海���,即乘勝西進(jìn),企圖一舉攻占南京�����,以迫使中國政府屈服��。

日軍攻占上海后���,由于第10軍并未遭到中國軍隊的堅強(qiáng)抗擊�,于是乘勝西進(jìn),于11月15日夜決定“以軍主力獨(dú)立果斷地向南京追擊”��。

1937年11月18日�����,以軍令第1號命令公布了《大本營令》。大本營于20日設(shè)置完畢。11月24日召開了第一次大本營御前會議��,通過了對中國的作戰(zhàn)計劃預(yù)案 。

大本營于11月24日以“大陸第5號”命令“廢除以‘臨命’第600號指示的華中方面軍作戰(zhàn)地境”界限���,并預(yù)告“華中方面軍”參謀長:“本部有堅強(qiáng)決心攻占南京���?!薄叭A中方面”軍當(dāng)日即制定了《第二期作戰(zhàn)計劃大綱》,進(jìn)行攻占南京的準(zhǔn)備。

12月1日���,大本營正式下達(dá)“大陸第8號”命令��,命“華中方面軍司令官與海軍協(xié)同,攻占敵國首都南京”�����,同時下達(dá)了“華中方面軍”戰(zhàn)斗序列令�����。

2日,免去松井石根大將在“上海派遣軍”的兼職,任命朝香宮鳩彥王中將繼任“上海派遣軍”司令官�。

中國準(zhǔn)備

1932年1月28日發(fā)生的上海事變促使國民政府在開始擬制國防計劃的同時考慮首都的防守問題�。

參謀本部判斷��,一旦中日戰(zhàn)爭再度在滬爆發(fā)����,日軍必將在其航空兵掩護(hù)下,以陸軍沿京滬鐵路�、海軍溯長江向南京進(jìn)攻�。

1932年12月�,在參謀本部內(nèi)成立了城塞組��,由參謀次長賀耀祖兼任主任�,在德國顧問指導(dǎo)下,開始整修長江沿岸的江陰�、鎮(zhèn)江、江寧等各要塞�����,并準(zhǔn)備在南京以東構(gòu)筑國防工事。

但隨著《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》的生效���,擬訂的防御計劃未能貫徹執(zhí)行�����,擬筑的國防工事未能完成��。

1935年夏��,華北事變發(fā)生���,接著又出現(xiàn)一場使華北脫離中央的所謂“華北自治運(yùn)動”,使國民政府對日本的蠶食侵略政策有了深一步的認(rèn)識�����,開始積極地進(jìn)行抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備工作。

1936年2月令張治中負(fù)責(zé)在京滬間主要防御方向上構(gòu)筑了吳福線和錫澄線兩道國防工事線�,組成南京外衛(wèi)線防御陣地

在南京地區(qū)��,則構(gòu)筑了外圍和復(fù)廓兩道陣地:沿大勝關(guān)、牛首山��、方山���、淳化鎮(zhèn)�、青龍山、棲霞山至烏龍山要塞之線為內(nèi)衛(wèi)線的外圍陣地

以南京城垣為內(nèi)廓��,環(huán)城以雨花臺��、孝陵衛(wèi)��、紫金山至幕府山要塞炮臺之線為外廓

以上構(gòu)成復(fù)廓陣地���。在城內(nèi)北極閣�、清涼山等高地則筑成堅固的核心據(jù)點(diǎn)

當(dāng)淞滬戰(zhàn)場日軍大批增援部隊由張華浜�����、川沙強(qiáng)行登陸后,面對日軍由守勢作戰(zhàn)轉(zhuǎn)為強(qiáng)大攻勢作戰(zhàn)的情況,中國大本營不得不認(rèn)真考慮首都的防御問題。

9月2日�����,一方面責(zé)成軍事委員會執(zhí)行部與南京警備司令部迅速修整南京地區(qū)工事及制訂防御計劃

一方面責(zé)成第三戰(zhàn)區(qū)派軍修整��、加強(qiáng)吳福線�����、錫澄線工事���,以備淞滬作戰(zhàn)部隊在“萬不得已時�����,則退守后方既設(shè)陣地����,作韌強(qiáng)之抵抗”��,以“鞏固首都”

日軍在杭州灣登陸后����,統(tǒng)帥部感到事態(tài)嚴(yán)重��,開始重視南京的防守問題����。

11月中旬,蔣介石在南京連續(xù)召開了三次高級幕僚會議

次日晚的第三次會議上蔣介石明確表示同意唐生智的建議,決定“短期固守”,預(yù)期守1至2個月

固守南京的方針確定之后����,統(tǒng)帥部采取了一系列的戰(zhàn)略、戰(zhàn)役措施

11月20日,唐生智發(fā)布戒嚴(yán)令���,南京地區(qū)進(jìn)入戰(zhàn)時狀態(tài)