作者:老談�����,來(lái)源:唐詩(shī)宋詞古詩(shī)詞(ID:tsgsc8)

“武林高手和農(nóng)夫的關(guān)系”

五月的到來(lái)�,在廣闊的農(nóng)村��,農(nóng)民早已在田間忙碌。實(shí)際上��,清明一過(guò)���,溫度升高���,即迎來(lái)種植莊稼的好時(shí)節(jié)�。

哪怕已經(jīng)過(guò)去幾千年,中國(guó)文化還是主要表現(xiàn)為農(nóng)耕文化�。一個(gè)隱性的例子就是�,金庸武俠世界里的高手���,一般都是年邁之人,這與西方世界的傳說(shuō)完全相反,在他們那里����,英雄常是體格壯碩的青少年���。

金庸的江湖是反常識(shí)的�,俗話說(shuō)“人老不以筋骨為能”,但我們卻能坦然地接受�����。按照金庸的邏輯,習(xí)武如同種地,年齡越大,經(jīng)驗(yàn)也愈老道�����。的確,老農(nóng)民比少壯的農(nóng)夫�����,更加有經(jīng)驗(yàn)�。

江湖,典型的農(nóng)耕文化思維之產(chǎn)物。

農(nóng)耕文化更顯著的例子是��,“憫農(nóng)情懷”的源遠(yuǎn)流長(zhǎng)�����。

無(wú)論西方或者東方��,在文明的萌發(fā)階段�����,精英不出���,人民群眾是生活的作者�����。民眾悲憫的對(duì)象�����,竟是他們自己����。

《詩(shī)經(jīng)》就是老百姓的杰作��?����?鬃佑醒裕骸啊对?shī)》可以興�,可以觀,可以群�,可以怨���?�!薄霸埂弊衷撟骱谓?���,孔安國(guó)是孔子十世孫,他解釋說(shuō)�����,“怨刺上政����?��!?/p>

《詩(shī)經(jīng)》中有批評(píng)政治��,體察下情的作用�。“下情”所指����,當(dāng)然就是最辛苦���,且占大多數(shù)的奴隸。

《詩(shī)經(jīng)》中有一首《七月》,如此描述他們的日常:

四月秀葽,五月鳴蜩。

八月其獲����,十月隕萚。

一之日于貉���,取彼狐貍,為公子裘��。

二之日其同���,載纘武功,言私其豵�����,獻(xiàn)豣于公。

《七月》是西周初年奴隸所作的詩(shī)歌。四五月份的光景�����,花朵抽穗�,知了陣?guó)Q�����,八月田間收獲���,農(nóng)事既畢����,他們又要為統(tǒng)治者獵取野獸。

奴隸辛苦打獵�����,為公子作過(guò)冬的裘衣����,除此之外,射殺到大的野獸��,也要盡數(shù)交給貴族����,統(tǒng)治者不屑的小獸�����,才可能歸獵者私有。

與后世的農(nóng)民相比,那時(shí)的奴隸竟算是幸福的。東漢末年���,天下割據(jù)�����,亂世造就英雄��,百姓卻淪為炮灰��。彼時(shí)的世界,是何等模樣����?曹操客觀白描道:“白骨露于野����,千里無(wú)雞鳴���?���!?/p>

除曹丞相之詩(shī)�����,還有一首《桓帝初天下童謠》,言盡百姓的苦楚:

小麥青青大麥枯����,誰(shuí)當(dāng)獲者婦與姑���。

丈人何在西擊胡�。

吏買(mǎi)馬,君具車(chē),請(qǐng)為諸君鼓嚨胡。

田地荒蕪�����,僅有婦女在那里收割,官家不僅要糧�����,他們還要征收壯丁。

作為對(duì)比,打獵射狐的奴隸,活得雖然辛苦些�,最起碼生命能得到保全��。

“百姓忙著種地�����,官府忙著收租”

三國(guó)兩晉至南北朝�����,并不乏絕倫的詩(shī)人���,他們卻不怎么熱衷����,寫(xiě)作純粹的“憫農(nóng)”之詩(shī)。

社會(huì)的精英,閱盡人生百態(tài)�,絕少關(guān)注田間地頭的農(nóng)夫�。農(nóng)夫沒(méi)有文化����,偶然也能說(shuō)出押韻的句子��,民諺就是農(nóng)民的詩(shī)歌�����。

民諺俏皮�����、粗鄙卻很講道理。“過(guò)了驚蟄節(jié)����,春耕不能歇”,仲春時(shí)節(jié)開(kāi)始,農(nóng)民早早關(guān)注起���,田壟間的動(dòng)態(tài)。

有些民諺也極具詩(shī)意�,農(nóng)夫的才思,未必比文人差����。譬如那句“清明時(shí)節(jié)天轉(zhuǎn)暖��,柳絮紛飛花爭(zhēng)妍”,細(xì)雨�,暖陽(yáng)�,飛絮���,艷花,紛紛揚(yáng)揚(yáng)���,星星點(diǎn)點(diǎn)�����,就像一幅生動(dòng)的畫(huà)卷。

春種是歡喜的季節(jié),秋收也應(yīng)當(dāng)充滿生機(jī)�����。就如李紳詩(shī)作中所寫(xiě),“春種一粒粟���,秋收萬(wàn)顆子。”詩(shī)歌的前兩句���,只能算是破題��,后兩句才表達(dá)出��,詩(shī)人真正的意圖:

四海無(wú)閑田,農(nóng)夫猶餓死����。

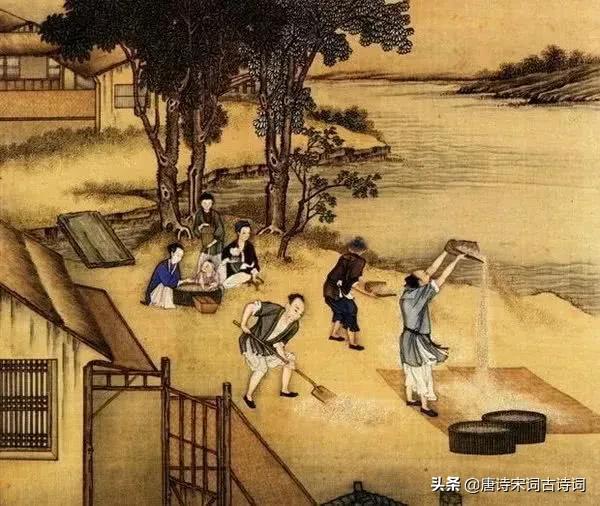

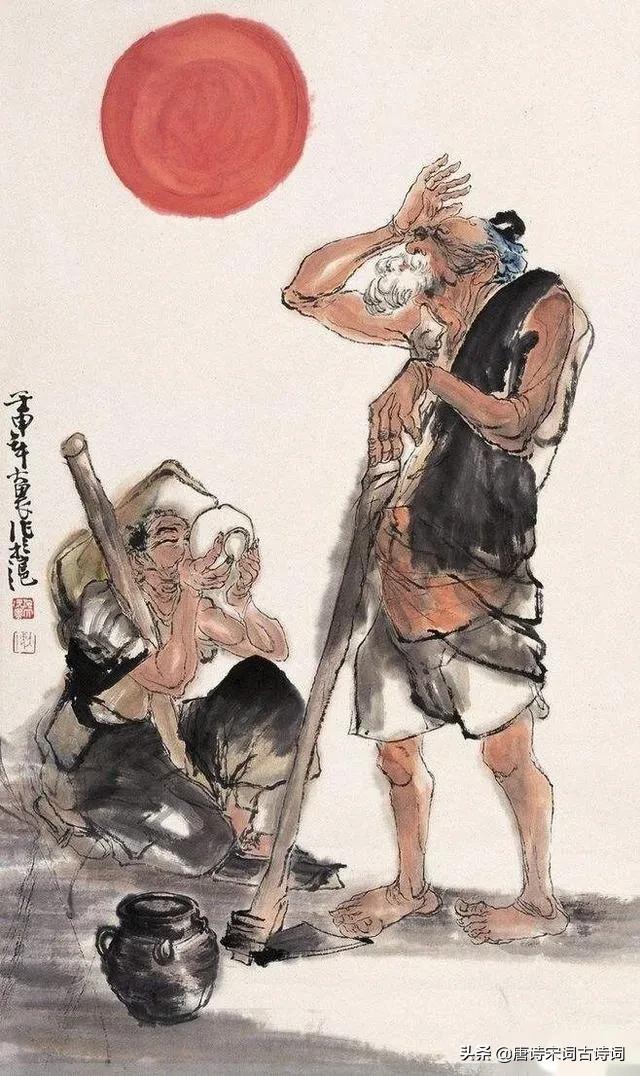

中晚唐時(shí)期�����,憫農(nóng)詩(shī)作走向了鼎盛。與李紳同時(shí)代的白居易��,寫(xiě)過(guò)太多悲憫農(nóng)夫的詩(shī)歌�。流傳后世的《觀刈麥》��,即是從眼下的四����、五月份開(kāi)始寫(xiě)起:

田家少閑月��,五月人倍忙�。

夜來(lái)南風(fēng)起,小麥覆隴黃。

徐徐的夜風(fēng)��,漸黃的麥田����,媳婦簞食壺漿,小伙汗流浹背��,一家老少辛苦整年,換來(lái)些什么���?

復(fù)有貧婦人,抱子在其旁�,

右手秉遺穗,左臂懸敝筐����。

聽(tīng)其相顧言���,聞?wù)邽楸瘋?/p>

家田輸稅盡�,拾此充饑腸����。

身為一個(gè)農(nóng)民,最大的心愿,無(wú)外乎五谷豐登;最大的痛苦�,莫過(guò)于勞動(dòng)成果被官府悉數(shù)收走。

糧食金燦燦�,官兵惡歆歆,果實(shí)累累���,饑腸轆轆,多么強(qiáng)烈的對(duì)比呵。

周朝的奴隸主,大漢的天子,盛唐的皇帝,竟然是同一副德行�����,他們甚至懶得動(dòng)心思��,兩千年過(guò)去了��,還是用一樣的方式�����,掠奪農(nóng)民的糧食�����。

農(nóng)民整日忙碌����,官府其實(shí)也沒(méi)閑著����,他們一面算計(jì),一邊忙著修繕糧倉(cāng)����。

六月禾未秀,官家已修倉(cāng)。

一個(gè)“未”字,一個(gè)“已”字,將官家貪婪的嘴臉�,刻畫(huà)得入木三分。

“一個(gè)有人情味的憫農(nóng)詩(shī)人”

客觀地說(shuō)�����,所謂的“憫農(nóng)詩(shī)”,在古詩(shī)序列中,占據(jù)的比例并不大。

古往今來(lái)的憫農(nóng)詩(shī)作���,最著名的一首,非李紳的《古風(fēng)》(或曰《憫農(nóng)》)莫屬����。

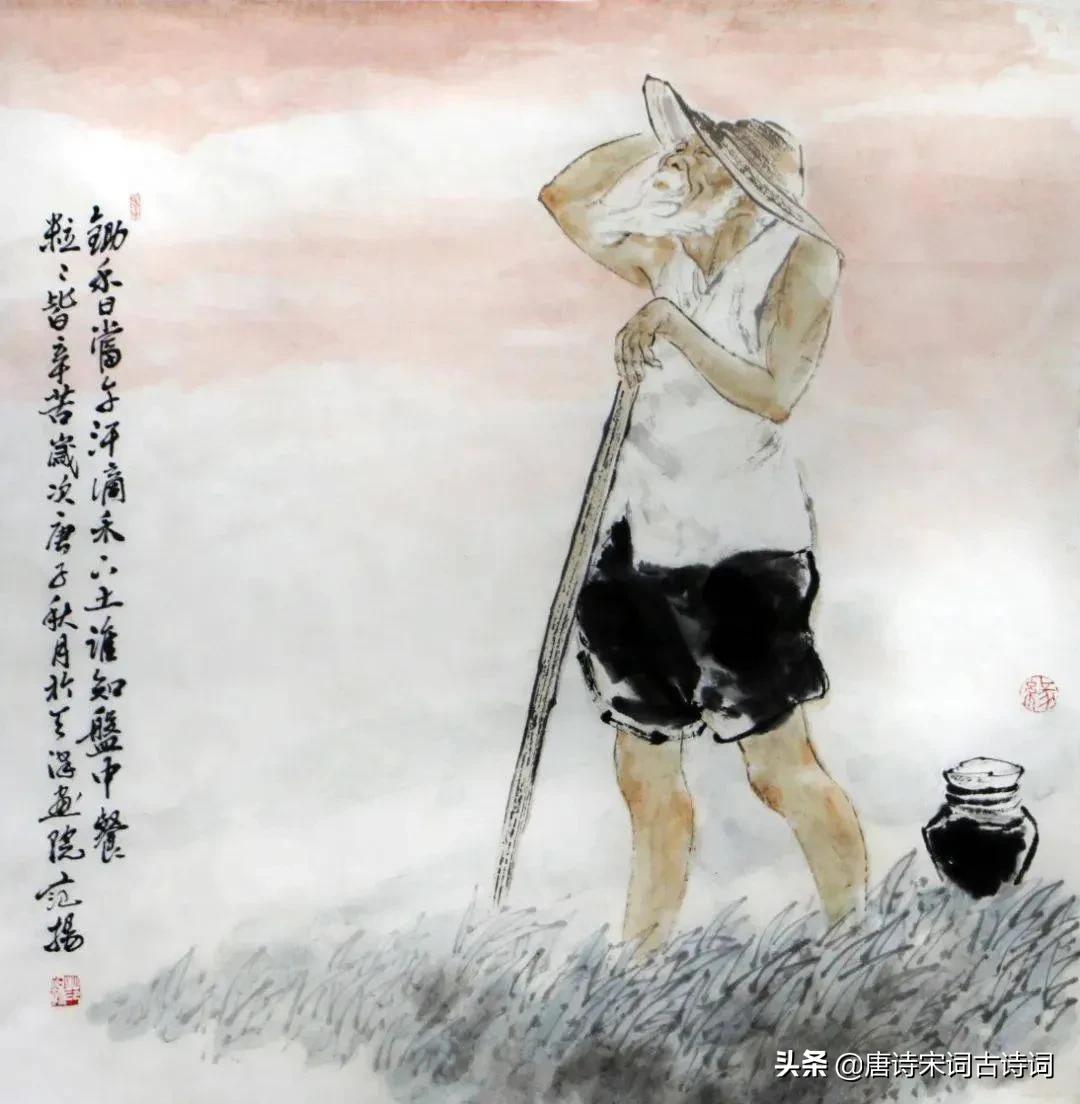

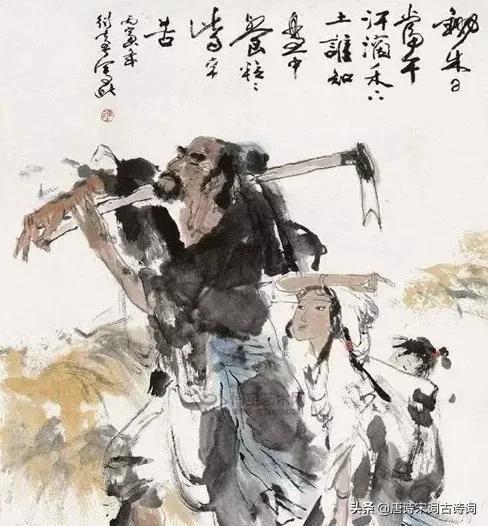

鋤禾日當(dāng)午�,汗滴禾下土�����。

誰(shuí)知盤(pán)中餐��,粒粒皆辛苦�。

李紳的詩(shī)作����,不一其詞,不拘一格��,皆是盡興抒發(fā)所思所感�����。他晚年整理的詩(shī)集名曰《追昔游集》,詩(shī)如其名���,李紳詩(shī)作�,主要便是“追昔游”�。

總之,他是個(gè)很念舊的人��。

關(guān)于他的念舊��,還有一段小小的故事���,故事既不勵(lì)志���,也毫無(wú)波瀾���,只因?yàn)閮墒撞怀雒男≡?shī),卻帶出點(diǎn)點(diǎn)的溫情。

很多年之前�����,李紳年紀(jì)尚小�����,有個(gè)叫郭鄖的詩(shī)人�,去看望他的哥哥�,并留下一首小詩(shī)��。

蘭陵士女滿晴川,郊外紛紛拜古埏。

萬(wàn)井人家初禁火����,九原松柏自生煙���。

人間后事非前事����,鏡里今年老去年。

介子終知祿不及,王孫誰(shuí)復(fù)更相憐���?

彼時(shí)的李紳��,尚不能作文���,他只是默默地記下整首詩(shī)歌����。

人間后事,鏡中經(jīng)年,李紳漸漸長(zhǎng)大,哥哥卻也亡故�����。

某一個(gè)四月份,他來(lái)到建元古寺��。眼見(jiàn)松扉竹院���,地甚疏通,寺院的小路通向郊外——那里也是鄉(xiāng)鄰掃墓�、踏青的必經(jīng)之所���,又過(guò)去一個(gè)清明時(shí)節(jié)���。

觸景而生情,那首詩(shī)歌也驀然來(lái)到心頭�,李紳懷念起哥哥����,也想起了郭鄖�����,他于是作《和郭鄖》之詩(shī):

江城物候傷心地��,遠(yuǎn)寺經(jīng)過(guò)禁火辰�。

芳草垅邊回首客,野花叢里斷腸人��。

紫荊繁艷空門(mén)晝���,紅藥深開(kāi)古殿春���。

嘆息光陰催白發(fā)���,莫悲風(fēng)月獨(dú)霑巾�����。

李紳是個(gè)很有人情味的人�,據(jù)《追昔游集》記載�����,李紳“嘆逝傷時(shí)��,發(fā)于凄情而作”。他也是經(jīng)歷過(guò)宦海沉浮之人,必然少不得傷感���,也不缺乏離情����。

李紳對(duì)舊交的思念,情真而意切�����,我愿意相信���,他對(duì)農(nóng)民的憐憫�����,同樣是真實(shí)而深刻����。

“兩位詩(shī)友和一樁冤假錯(cuò)案”

一些野史筆記卻記錄了,李紳“漸次豪奢”的生活�����。據(jù)說(shuō)�����,他做官之后,對(duì)百姓疾苦����,愈發(fā)漠視���,自身的生活,卻奢侈糜爛�。譬如,李紳一餐的耗費(fèi)�����,多達(dá)幾百甚至上千貫錢(qián)�。

再比如�����,大名鼎鼎的劉禹錫���,到他家中做客�����,看到色藝雙絕的姬妾��,感慨良多,于是作《贈(zèng)李司空妓》:

高髻云鬟宮樣妝,春風(fēng)一曲杜韋娘����。

司空見(jiàn)慣渾閑事,斷盡蘇州刺史腸�����。

劉禹錫以憤怒的筆觸�,寫(xiě)下這首詩(shī)歌。高髻云鬟����、春風(fēng)一曲,在李司空家里�,是最尋常的光景����,而我劉禹錫呢���,難以適應(yīng)���,如坐針氈�,肝腸摧斷�����!

后世之人,都有了上當(dāng)受騙之感覺(jué)�,全沒(méi)想到,李紳竟是這路貨色,發(fā)跡便忘本心��,憫農(nóng)詩(shī)人最不憫農(nóng)����!

諸位詩(shī)友,哪怕是在今天,您搜索李紳的姓名�����,關(guān)于他的劣跡�,亦然不絕于網(wǎng)絡(luò)。

李紳的私人生活��,筆者不便多言����,他官至宰相���,說(shuō)句極不恰當(dāng)?shù)脑?����,在那個(gè)時(shí)代�����,以他的品階而言,奢靡些也無(wú)可厚非。

至于李紳為官嚴(yán)苛�,那其實(shí)是他的行事風(fēng)格�����。風(fēng)格不等于人品��。

李紳官至節(jié)度使之職�����,去世之后���,國(guó)家追封其謚號(hào)“文肅”�,唐王朝總體上����,肯定了他的功績(jī)。

野史筆記的記載����,既不能證其真��,也不易駁其偽,好在劉禹錫的詩(shī)作�,卻能夠考證��。筆者看了冗長(zhǎng)枯燥的資料,直接說(shuō)出結(jié)論吧:

劉禹錫之詩(shī)�,大概作于公元828年,此時(shí)的李紳在外為官����,未曾歸京�����,李紳絕不可能請(qǐng)他吃飯��;其二,李紳雖曾拜相�,擔(dān)任過(guò)門(mén)下侍郎等職�����,卻從未進(jìn)位為司空。

綜上所述,把“司空見(jiàn)慣渾閑事”的惡名��,安放到李紳的身上�,毫無(wú)疑問(wèn)����,就是一樁冤假錯(cuò)案。

我們的公眾號(hào)加為嚴(yán)謹(jǐn)��,最起碼不會(huì)人云亦云�����。老談的結(jié)論是����,李紳或許沒(méi)有《古風(fēng)》中的悲憫高潔���,他也絕不是忘恩負(fù)義的勢(shì)利小人。

舊事終究成為故事���,追昔也會(huì)變?yōu)槟钆f�,這一切是李紳不能左右的�����,但臭名也罷����,盛名也罷����,不過(guò)是虛名而已����。

何止李紳,今天的你我����,也應(yīng)把事情看淡,若無(wú)閑事掛心頭����,便是人間好時(shí)節(jié)。

五月已至�����,果然又是個(gè)好時(shí)節(jié)呢�。

-作者-

老談��,always talk,老是夸夸其談之人,除此外�����,別無(wú)長(zhǎng)處。