| 寫在前面的話 |

“如果一個人囿于自己所擅長的領域��,對其他領域的事情一無所知����,那他在自己的領域里也很難成為頂尖”�����。因為我們可以發(fā)現(xiàn)那些在自己領域內有所成就的人或者作品��,他們的影響早已突破了專業(yè)間的壁壘�,深入其他領域...

藝術設計領域自不例外���。

就像王爾德一輩子奉行的享樂主義和藝術至上的理念不僅在七八十年代激勵和影響了那批追隨頹廢寫作的藝術從業(yè)者�。

來自世界各地的人們,都會來到王爾德的墓前獻上一吻

他一生所倡導的藝術獨立性和純粹性和的他個人的經歷也成為了八十年代之后創(chuàng)作者們對“藝術家”形象的設定。如田漢早期劇作中《古譚的聲音》中刻畫的詩人,《名優(yōu)之死》中的老生劉振聲���,還有那部在98年上映成為華麗搖滾代表作的《Velvet Goldmine》...

不毒舌的文學家����,出不了名

如果有機會的話�,康石石倒是很想看看王爾德和張愛玲、錢鐘書�、王小波���、毛姆坐在一起吃火鍋聊天���,看看究竟誰的舌頭能夠毒死尼羅河里的蟲子�����。

陀思妥耶夫斯基

這些出了名的文學家不用長篇大論����,偏只一句話就能賭的人啞口無言�,很多人可能沒讀過他們的作品�����,他們說的那些話就先替他們出了名����。

比如《月亮和六便士》還沒被年輕人們例在精致書單里之前����,那句“大部分人長得真是丑啊����!他們也不知道該待人隨和一點����,也好補救一下“,就搶先一步讓大家對他留下了深刻印象。

再比如很多人在還沒為《快樂王子》流淚前���,就已經聽到過王爾德對平庸的嘲諷“努力不過是無事可做的人的避難所”��。

這些文學家都很毒舌,毛姆喜歡直接懟����,張愛玲喜歡拐著彎兒再帶著刺兒����,王小波的毒舌透著一股北京人的皮勁兒,而王爾德則一邊說著損話�����,一邊又灌一些心靈雞湯。

但他們的毒舌都有一個共同點,找到人的痛點���,再埋下反轉。

就像王爾德在聊起時尚的時候�,不是只說丑����,而是說“丑的難以容忍��,所以每隔六個月都只好改一次”。

聽起來爽�,想起來很讓人惱火��,但思索過后又無處反駁,這正是王爾德的毒。

不是所有人都能做到這一點��,好比同學們每次在創(chuàng)作的過程中不免會對過去、當下or未來進行批判性的思考�,但是在創(chuàng)作的過程中要如何把握批判的度?

能夠直指出問題的作品當然是好的�����,但要如何引發(fā)別人的深思,如何用一種讓人更容易接受的方式去表達自己的觀點?這些大家有沒有考慮過...

無論是在聽王爾德毒舌的話�,還是在看他的著作(尤其在獄中寫給波西的那本《De Profundis》)都能感受出一股”巧勁兒“。

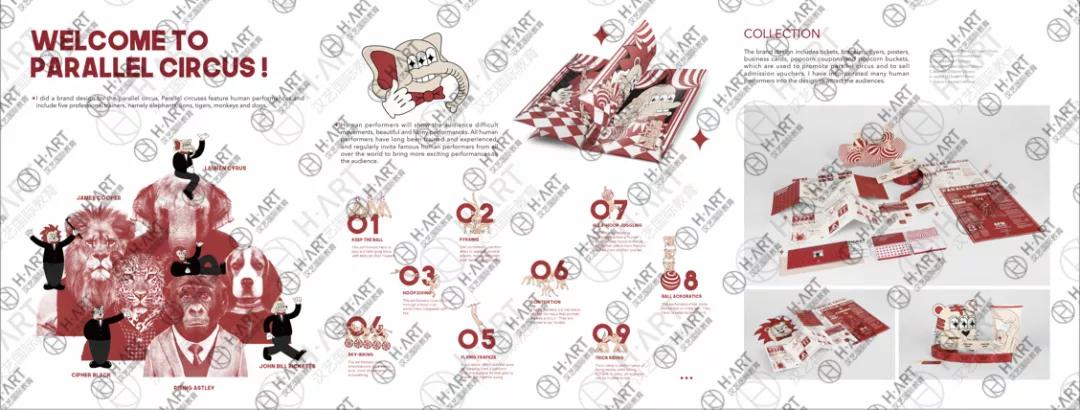

漢藝學員Y同學 獲 csm、lcc 視傳等院校 MA offer

這股巧勁兒正是他讓人討厭不起來的原因���,就像康石石東家學員Y同學想嚴肅表達自己希望禁止馬戲團表演這個觀點時��,他選擇去引用平行宇宙學說,意在這個平行時空里人類和動物的角色將發(fā)生置換。

讓人類成為表演者去體驗動物遭受的馴化苦難�,用滑稽和幽默的方式去表達自己的觀點���,而不是直接給馬戲團貼上靜止的標簽��。

你永遠無法預判觀看你作品的人經歷過什么,是怎樣一個人,所以你只需將他看作“人”�����,你只需考慮什么樣的表達“最自然”,那么效果將最好���。

他成為了華麗搖滾風的標志

“我喜歡男人��,也喜歡女人”��,王爾德對愛與自由的追求徹底點燃了七八十年代的華麗搖滾��。那部華麗搖滾代表作《Velvet Goldmine》便是王爾德本人親自造就的時代產物。

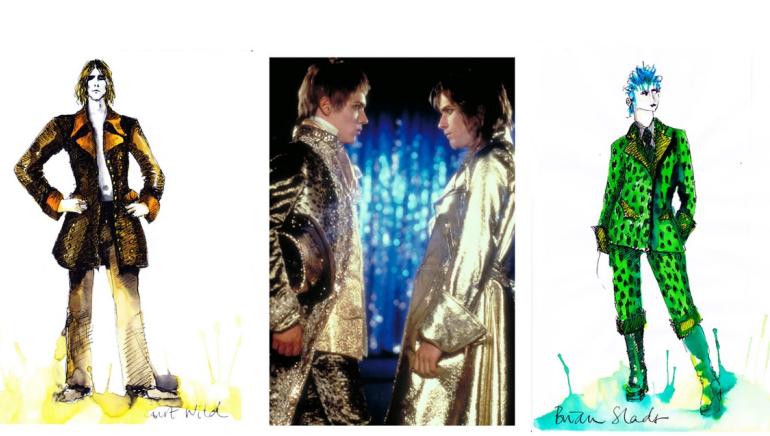

Velvet Goldmine劇照

這部影片的導演兼編劇托德·海恩斯是王爾德最忠誠的粉絲之一�,他深受王爾德小說作品《道林·格雷的畫像》啟發(fā),在這部影片中王爾德成為華麗搖滾樂手們膜拜的榜樣��。

這些華麗搖滾樂的愛好者們也從王爾德那里繼承了佩帶綠松石的習慣�,從此“禁忌之戀”也成為華麗搖滾最明顯的標志之一����。

Velvet Goldmine劇照

這部影片不僅繼承了王爾德生前的故事����,整部影片的美學也像他生前的穿著一樣狂野。

兩百多年前���,20歲出頭的王爾德就穿著拖到腳上的綠色長大衣�,齊膝短褲,鑲有鮮亮帶扣的低幫鞋�、黑色長筒絲在倫敦社交圈小有名氣����。

而在一百年后的《Velvet Goldmine》中亮片連體褲、奢華刺繡和服與金屬皮革成為了華麗搖滾巨星們的標志����,甚至奧斯卡級別造型設計師Sandy Powell親手為這些搖滾巨星們打造了顛覆時代性的服裝,并開創(chuàng)了坎普(camp)美學先鋒��。

圖源Google

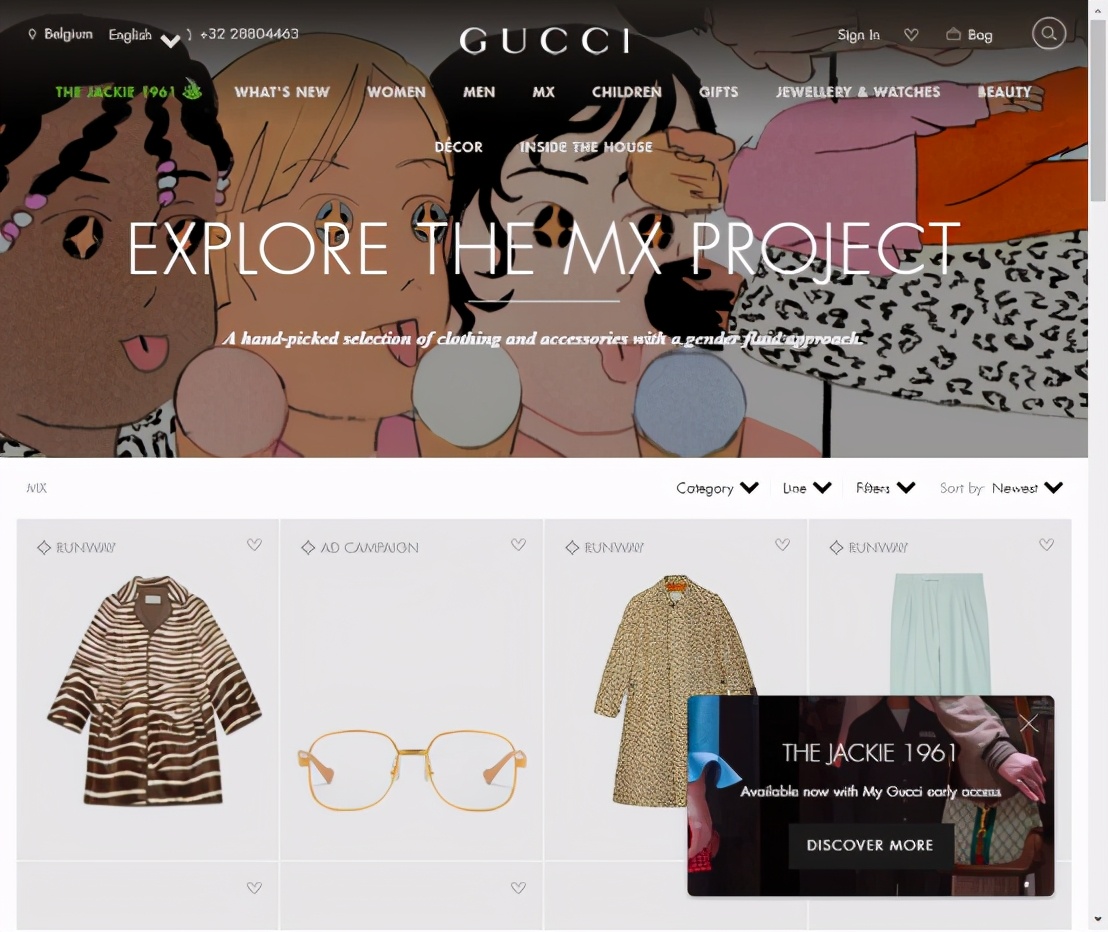

如今,華麗搖滾誕生已經過去三十多年�,而搖滾所代表的跨性別/無性別設計理念及靈感�,在這個時代依然吸引和激勵著來自全世界的設計師����。

Gucci在2020年增設“Non-binary”非二元性別部門:Gucci Mx

從王爾德對華麗搖滾的影響,再到如今我們看到的那些打破規(guī)則�,跨性別的服裝����,沉悶�、陰暗����、模糊���、扭曲的視覺等等�。

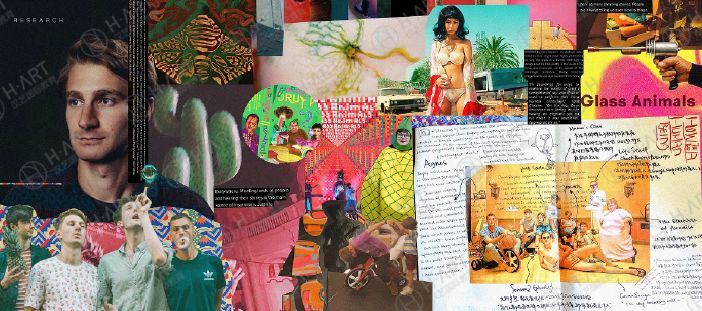

康石石東家學員Sannrrr同學 為英國的搖滾樂隊Glass Animals設計的封面 獲RCA、金斯頓���、格拉斯哥 視傳 MA offer

這些貼著搖滾風標簽的設計,他們都代表了隨意操縱自己的外在形象�,從而使自己對風格的感受成為整體藝術呈現(xiàn)的一部分,也代表了人對于異性和同性兩種不同形式的愛的深層次挖掘��、與表達...

不看外表的人才膚淺

很多人不理解王爾德這句話�����,但這句話與他所追捧的唯美主義藝術至上的理念完全契合�。

他認為世界上沒有真正的生活�,生活是藝術的倒影��,生活是來模仿藝術的����,脫離藝術以外��,所有的生活都沒有真實存在的意義���。

他眼中的藝術觀念即“l(fā)ife imitates art far more than art imitates life”。(藝術并非模仿生活����,而是生活在模仿藝術)

所以���,在他看來一件藝術作品的外表即一切����, 藝術的“美”不該是作品中所包含的某些情感因素或目的���,而僅是單純的感官上的“美”����。

很多人抨擊過他的這個觀點�����,但康石石覺得與其說王爾德將“美”看了藝術的本質�����,倒不如說王爾德將“美”看作了一個獨立的范疇。

就好比我們在王爾德唯美至上的語境下談高田唯的新丑風時���,它就是“不美”的嗎?

漢藝19屆學員 M同學作品 獲SVA��、馬里蘭藝術學院 純藝 BFA�,SCAD雕塑BFA offer

未必��。

王爾德所談論的美,并不是完全意義上大眾主流意識中表象的美����,他表達的是美的直覺性。

工業(yè)時代的時候我們認為整齊和諧就是美����,所以崇尚秩序�����、要求理性�、干凈和客觀,但如果對作品沒有深入的思考,那它是膚淺的�����。

同樣�,如果我們在創(chuàng)作的過程中在意了作品的深度而忘記作品帶給人直覺上的美��,那也是膚淺的。只不過在王爾德的眼中�����,可能后者要比前者嚴重一些罷了。(但如果王爾德如今還在�����,他的看法就不一定了)

畢竟在王爾德眼里����,所謂的藝術作品就是沒有將藝術當作有確定答案地闡釋對象來創(chuàng)作�,而是在創(chuàng)作的過程中去理解藝術的“不可理解”性...

如果有關于作品集創(chuàng)作和藝術留學的問題��,歡迎私信向康石石提問���。