假如要問:在中國所有的城市當(dāng)中����,擁有別名或別稱最多的城市是哪個(gè)����?答案顯然是江蘇省的省會(huì)——南京。

據(jù)統(tǒng)計(jì)��,在數(shù)千年的歷史長河中,南京總共有過接近20個(gè)不同的名稱,例如金陵�、建業(yè)�、建康�����、應(yīng)天�、江寧�����、天京、秣陵、臺(tái)城等等����。而在眾多的別稱當(dāng)中��,有一個(gè)卻比較特殊��,那就是“石頭城”。

石頭城,這個(gè)名字聽起來不是特別的文雅���,甚至感覺有些奇怪和另類�。那么���,“石頭城”為什么能成為古代南京的代名詞,又究竟是如何而來的呢�?

這個(gè)問題的答案����,其實(shí)和古代南京長江水道的變遷有關(guān)。

為何這么說?

打開南京市的地圖,可以看到兩條重要的河流�,一個(gè)是長江�,一個(gè)是秦淮河��。長江由南向北流經(jīng)南京市,秦淮河則斜向匯入了長江��,二者之間圍起了一塊三角形的陸地,由于位于秦淮河以西����,所以被稱為“河西地區(qū)”�。

六朝時(shí)期長江水道

今天的河西地區(qū)建起了河西新城��,是南京市最繁華的地帶之一���。然而,在1600年前的六朝時(shí)期����,這塊河西地區(qū)卻并不是一片陸地��,而是屬于長江水域的覆蓋范圍��。

換句話說,當(dāng)時(shí)的長江水道比現(xiàn)在寬很多��,直接延伸到了今天外秦淮河一帶。一直到了宋朝以后����,由于水流量減少�����,長江水道才開始慢慢西移���,露出了河西的陸地��,變成了今天的樣子����。

六朝時(shí)期��,河西一帶屬于長江水道

那么,這究竟和“石頭城”又有什么關(guān)系呢����?

從地圖上看����,在南京秦淮河的東岸,屹立著一座100多米高的小山,名叫“清涼山”����,在古代也被稱為“石頭山”?����,F(xiàn)在的清涼山距離長江有一段距離,但是在古代,長江還沒有西移之前���,滾滾的江水正是從這座清涼山下流過���。

清涼山在南京市的位置

也就是說,在六朝時(shí)代���,清涼山是一座聳立在長江岸邊的山����。正因?yàn)樗R江而立,橫在南京城與長江之間,仿佛就像一個(gè)江畔矗立的眺望塔,或者是一座天然的屏障��,因此具有非常重要的軍事價(jià)值���。

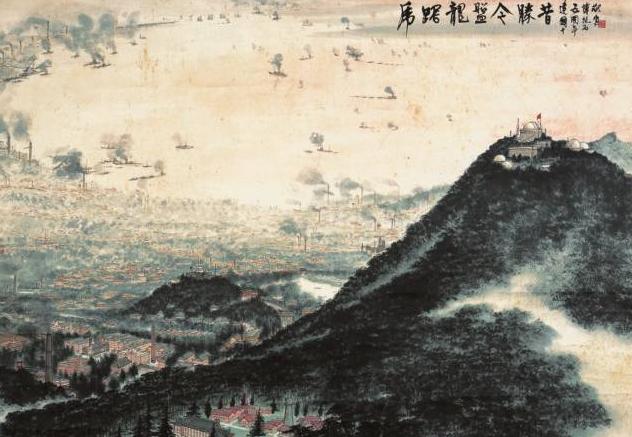

史書記載�,在三國時(shí)期,諸葛亮出使東吳時(shí)曾經(jīng)登臨這座清涼山���,他居高臨下����,俯瞰整個(gè)長江江面,江水對岸的一切風(fēng)光盡收眼底�����。再回望江東���,見清涼山與鐘山遙遙相望����,宛如兩座高大的城墻護(hù)衛(wèi)著腳下這片土地��,于是便發(fā)出“鐘山龍盤,石頭虎踞���,此乃帝王之宅也”的贊嘆���。南京素有“虎踞龍盤”的說法,便是源之于此����。

虎踞龍盤

當(dāng)然�����,諸葛亮并不是唯一一個(gè)發(fā)現(xiàn)清涼山重要性的人。早在戰(zhàn)國時(shí)期,楚國的國君楚威王熊商欲借長江天塹為屏障以圖謀天下,于是在峭立江邊的清涼山上建造城池����,取名叫做“金陵邑”�。南京后來又稱金陵��,便由此而來��。

赤壁之戰(zhàn)結(jié)束后�����,吳主孫權(quán)同樣發(fā)現(xiàn)了清涼山的巨大價(jià)值����。他心里很清楚��,東吳政權(quán)之所以能夠割據(jù)江東,主要是依靠了長江天險(xiǎn)和水軍�����。而屹立在長江和秦淮河畔的這座清涼山,儼然是一個(gè)天然的軍事哨所和水軍軍港��。縱觀整個(gè)長江南岸����,地理和風(fēng)水條件無出其右者。

當(dāng)時(shí)的南京還叫做秣陵�����,而東吳的都城設(shè)置在武昌(今湖北鄂州)。但是�����,孫權(quán)卻做出了一個(gè)重大的決定,那就是將秣陵改名為建業(yè)����,取“建立帝王功業(yè)”之意�����,并把東吳的都城遷移到了此處。同時(shí)�,他下令在楚國金陵邑基礎(chǔ)上�����,在清涼山的西麓臨江水營建了一座城池�����,這就是著名的石頭城��。

孫權(quán)遷都

石頭城�,這個(gè)名字乍聽起來有點(diǎn)粗俗和尋常���,實(shí)際上卻別有用意。一方面清涼山又名“石頭山”,在此山上筑城���,所以名叫石頭城����。另一方面��,“石頭”二字也表示這座城池堅(jiān)如磐石���,固若金湯�����。實(shí)際上是極盡一語雙關(guān)之妙����,意味深長�����。

六朝時(shí)期的石頭城位置

從此之后��,固若金湯的石頭城登上了歷史的舞臺(tái),成為了六朝時(shí)期江南政權(quán)最重要的一座軍事基地���。

石頭城���,周長七里一百步,約折合3200多米,雖然看起來不是特別大�,但由于地形險(xiǎn)要,其地位卻非比尋常。石頭城中建有軍械庫�、糧草庫,平時(shí)設(shè)置重兵把守���,還命令心腹大臣或者太子親自坐鎮(zhèn)����。西晉文學(xué)家左思曾在《吳都賦》中寫“戎車盈于石頭”�����,就是當(dāng)年石頭城兵甲之盛的真實(shí)寫照。

南京歷代皇宮和石頭城的位置

同時(shí)�,石頭城還兼任烽火臺(tái)的作用�,江上但凡有風(fēng)吹草動(dòng)���,城頭烽火一起,長江沿岸的軍哨全部知曉���,立時(shí)守備�����。素來都有“江邊有警���,必先據(jù)石頭以為捍御”之說�。

因此�,在六朝時(shí)期����,誰能夠控制了石頭城���,誰就能將都城的軍事權(quán)掌握在自己手中��。有了軍事權(quán),也就控制了天子和朝政�����。所以,石頭城無論是在軍事還是政治方面,都具有無與倫比的地位�。

而縱觀數(shù)百年的南朝歷史,石頭城每次都站在了風(fēng)口浪尖之上,影響著歷史車輪的走向����。

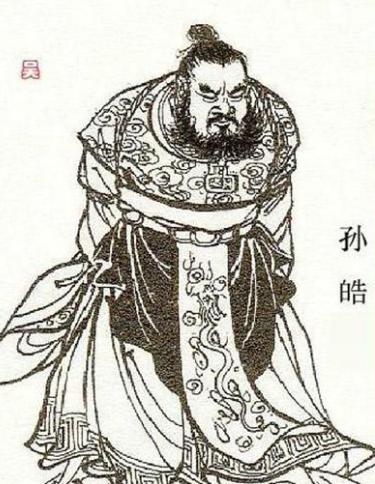

公元279年,晉武帝司馬炎發(fā)兵南下滅吳,大將王濬首先攻陷石頭城���,使都城建業(yè)無險(xiǎn)可守���。殘暴的吳后主孫皓躲在石頭城中面縛請降�,留下了“一片降幡出石頭”的歷史笑柄�����。自此之后�����,東吳滅亡�����,三家歸晉����,小小的石頭城為濃墨重彩的三國歷史劃上了最后一個(gè)句號。

在石頭城中被俘虜?shù)膮侵鲗O皓

東晉時(shí)期�����,大將王敦叛亂����,晉明帝以名臣溫嶠駐守石頭城,搗毀了王敦的陰謀�,使東晉王朝得以延續(xù)命脈����。東晉末年,名將劉裕北伐中原�����,盧循�、徐道覆乘虛進(jìn)犯京城�����,劉裕火速班師回朝���,入駐石頭城中�����,使盧徐二人無功而返�。 劉裕也因此創(chuàng)下了不世之功���,代晉自立����,建立了南朝劉宋政權(quán)�。石頭城下�,見證了南朝歷史大幕的開啟。

南朝宋武帝——?jiǎng)⒃?/p>

南朝梁武帝末年,侯景之亂爆發(fā)�,攻破建康宮城�,大肆燒殺擄掠�����,連梁武帝都因此喪命����,卻只有石頭城保存完好。后來�����,石頭城被北齊占領(lǐng)����,大將陳霸先兵圍石頭城,北齊兵才慘敗而歸�����。陳霸先乘勢掌握政權(quán)�,建立了陳朝,完成了六朝時(shí)期最后一次政權(quán)更迭���。

公元588年,隋文帝楊堅(jiān)發(fā)兵伐陳����。隋將宇文述率軍渡江,攻占石頭城���,僅僅三天之后,陳朝都城建康既被攻破�����,陳后主成為了隋軍的階下之囚��,石頭城再一次見證了天下的大一統(tǒng),以及一個(gè)時(shí)代的徹底終結(jié)���。

被俘虜?shù)年惡笾?/p>

可以看出����,從公元229年孫權(quán)遷都建業(yè)為起點(diǎn),一直到公元588年陳朝滅亡��,在這360年的漫長歷史之中��,石頭城都始終是整個(gè)天下的焦點(diǎn)��。可以毫不客氣地說�����,一座石頭城,譜寫了六朝興廢史,印證著南京這座千年古都的風(fēng)雨滄桑��。

所以�����,在那個(gè)時(shí)代��,人們習(xí)慣把南京稱為石頭城�����?!笆^”二字���,就是這座六朝古都最流行的代名詞�����。

不過,在隨后的歷史中,石頭城卻慢慢淡出了人們的視線����,這又是為什么呢?

原來��,隋朝滅亡陳朝之后��,緊接著便是繁花似錦的大唐王朝。在天下大一統(tǒng)的時(shí)代,長江已經(jīng)不再是一道用來割據(jù)江東的天險(xiǎn)�,而江畔的石頭城自然也就失去了它原本的重要地位�����。

為了防止南方憑借長江再次割據(jù)���,唐武德年間,朝廷下令將石頭城廢棄����。這座曾經(jīng)人人想要占為己有的城池,終于難逃沒落和衰敗的結(jié)局����。到了唐朝中期,大詩人劉禹錫寫下了流傳千古的《石頭城》一詩�����,寫道:“山圍故國周遭在,潮打空城寂寞回��,淮水東邊舊時(shí)月,夜深還過女墻來”?��?梢姡?dāng)時(shí)的石頭城雖然仍矗立江畔,日夜經(jīng)受著江潮的拍打�����,卻已經(jīng)成為了一座荒涼的空城,僅剩下一些文人墨客前來憑吊和感傷��。

夜深還過女墻來

到了宋元時(shí)期�����,由于江水枯竭�,長江水道開始西移����。原本臨江而建的石頭城,變成了南京城的內(nèi)陸���,既然不再是臨近長江,也就徹底沒有了軍事意義���,即便后來又出現(xiàn)了割據(jù)江南的南宋政權(quán),也沒有再重建石頭城�����。從此之后�����,日月流逝,石頭城終于成為了一抔黃土下的廢墟����,掩埋在清涼山下��。

時(shí)至今日��,很多人去南京旅游,仍然會(huì)去南京市一處名叫“鬼臉城”的地方����,據(jù)說這里便是當(dāng)年石頭城的遺址���。但實(shí)際上,六朝時(shí)代的石頭城經(jīng)歷了千年的風(fēng)雨�,早已無法辨認(rèn)��,至于今外秦淮河邊的鬼臉城��,據(jù)考古學(xué)家調(diào)查證明���,實(shí)是明代舊時(shí)城墻的一部分。

鬼臉城

不過�����,雖然我們已經(jīng)無法目睹石頭城的風(fēng)采�����,但人們對石頭城的研究卻始終沒有停下腳步����。2018年,南京大學(xué)的考古團(tuán)隊(duì)在清涼山公園內(nèi)的六朝石頭城北垣遺址中發(fā)現(xiàn)了數(shù)塊古代的石磚��,磚上清晰的刻有繁體的“石頭”字樣����。專家據(jù)此推斷�����,這些石磚便是當(dāng)年建造石頭城的城磚,而腳下的發(fā)掘地點(diǎn)�����,正是六朝石頭城遺址的真實(shí)所在。

刻有“石頭”字樣的城磚

石頭城����,不僅是南京的代名詞����,也是那段六朝歷史的縮影�����。相信隨著考古發(fā)掘的進(jìn)行,我們會(huì)進(jìn)一步揭開這座古城的面紗�����,對它有更多一分了解��。