蔡京和蔡襄:一個是“六賊”之首�����,一個是忠國惠民良臣���,差別好大

蔡京的族兄蔡襄:北宋優(yōu)秀的政治家,書法極好���,二人差別好大

古典文學(xué)名著《水滸傳》《金瓶梅》中的“蔡太師”蔡京(1047-1126)���,是中國歷史上有名的大奸臣�����,為北宋末年“六賊”之首�。而他的族兄蔡襄卻是北宋中期忠國惠民的名儒賢臣��。

蔡襄(1012―1067)���,字君謨�����,號莆陽居士�����,謚忠惠��,福建仙游人。他是北宋政治家�、書法家��、植物學(xué)家���、文學(xué)家����。曾在京都任館閣??薄忻苤睂W(xué)士�����、龍圖閣直學(xué)士���、端明殿學(xué)士等職,還先后任過福建路轉(zhuǎn)運(yùn)使和漳州����、西安����、開封���、泉州�、福州���、杭州等地方長官,是一個具有政治抱負(fù)和改革思想的人物��。

茍利國家�����,豈顧后患

北宋慶歷年間,范仲淹��、韓琦���、歐陽修等人進(jìn)行了一場政治改革���,史稱“慶歷新政”�。蔡襄是這場變革的積極參與者。

蔡襄是一個鯁直之臣��,以直言敢諫知名�����。仁宗景祐三年(1036年)����,范仲淹�����、歐陽修等人“坐譴”時,他憤作《四賢一不肖詩》����。長詩一出���,京都士子爭相傳寫��,賣書者頗獲厚利。契丹國使節(jié)來此,也聞訊買詩以歸��,張掛于幽州館�。可見蔡襄的知名度甚高和長詩影響之大�。

慶歷三年(1043年)����,蔡襄遷知諫院����,他上書仁宗�����,指出“任諫非難���,聽諫為難;聽諫非難�,用諫為難��?!彼e極引薦范��、韓���。該年四月,仁宗納其意見�,罷夏竦���,任范仲淹、韓琦為樞密副使�。

接著他又上《乞罷王舉正用范仲淹》���。八月�����,仁宗任范為參知政事�。他又上書說:“陛下罷竦而用琦��、仲淹�,士大夫賀于朝,庶民歌于路���,至飲酒叫號以為歡。且退一邪�����,進(jìn)一賢��,豈遂能關(guān)天下輕重哉?蓋退一邪則其類退�,一賢進(jìn)則其類進(jìn)。眾邪并退�����,眾賢并進(jìn)����,海內(nèi)有不泰乎�!”

在蔡襄等人大力支持下�����,范仲淹上奏《答手詔條陳十事》��,以整頓吏治為中心開始了這場改革��。起初�����,仁宗頒布了幾道詔令����,但由于觸犯了大官僚和大地主的利益�����,遭到反對���,“慶歷新政”曇花一現(xiàn)而告失敗�����。

但蔡襄積極引薦范仲淹等改革派��,直疏指責(zé)守舊派�,以“茍利國家����,豈顧后患”的無畏精神��,積極參與新政�����,自是功不可沒�����。

造橋綠化,嘉惠地方

古今中外���,論蔡襄者必先提到萬安橋(洛陽橋)�,它是我國第一座海港大石橋�。它的建成��,是蔡襄的一大貢獻(xiàn)��。

古萬安渡,在福建泉州與惠安縣交界處�,洛陽江與泉州灣在此匯流���,南北兩岸相隔五里之遙,交通極為不便���。

從唐朝后期起����,泉州已成為中國著名的對外貿(mào)易港口�����。萬安渡是福建通往廣東的要地。交通問題適應(yīng)不了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要��。后來�,蔡襄請罷開封府移知泉州���。在任期間,他鼎力主持修建萬安橋�。

尤為難能可貴的是���,他身體力行,把他僅有的球田二百石“捐一百五十石助役”��。橋全長360丈�����,共投資1400萬錢,卻不用國庫分文�����,全靠集資募捐而來��。

他集思廣益����,科學(xué)地解決了橋梁建筑和固基問題�����,其采取的現(xiàn)代稱為“筏型基礎(chǔ)”(即橋墩兩頭尖��,中間大,借以減少海潮和江流的沖擊力)的方法��,是建橋史上的重大突破�。西方采取此法近百年歷史�����。他還在橋墩遍殖牡蠣以膠固橋基��。

橋成之后����,他又下令從福州至泉州�����、漳州植松700里�����。它既可防止水土流失�,又可遮掩道路,使行人免受驕陽曝曬之苦�����。它成為洛陽橋的配套工程��。

由于蔡襄造橋綠化,人民方便�,作《道松歌》頌之�����,傳誦至今。人們還建“記德碑”以紀(jì)念他的功績���。

書法名家�,獨(dú)步當(dāng)世

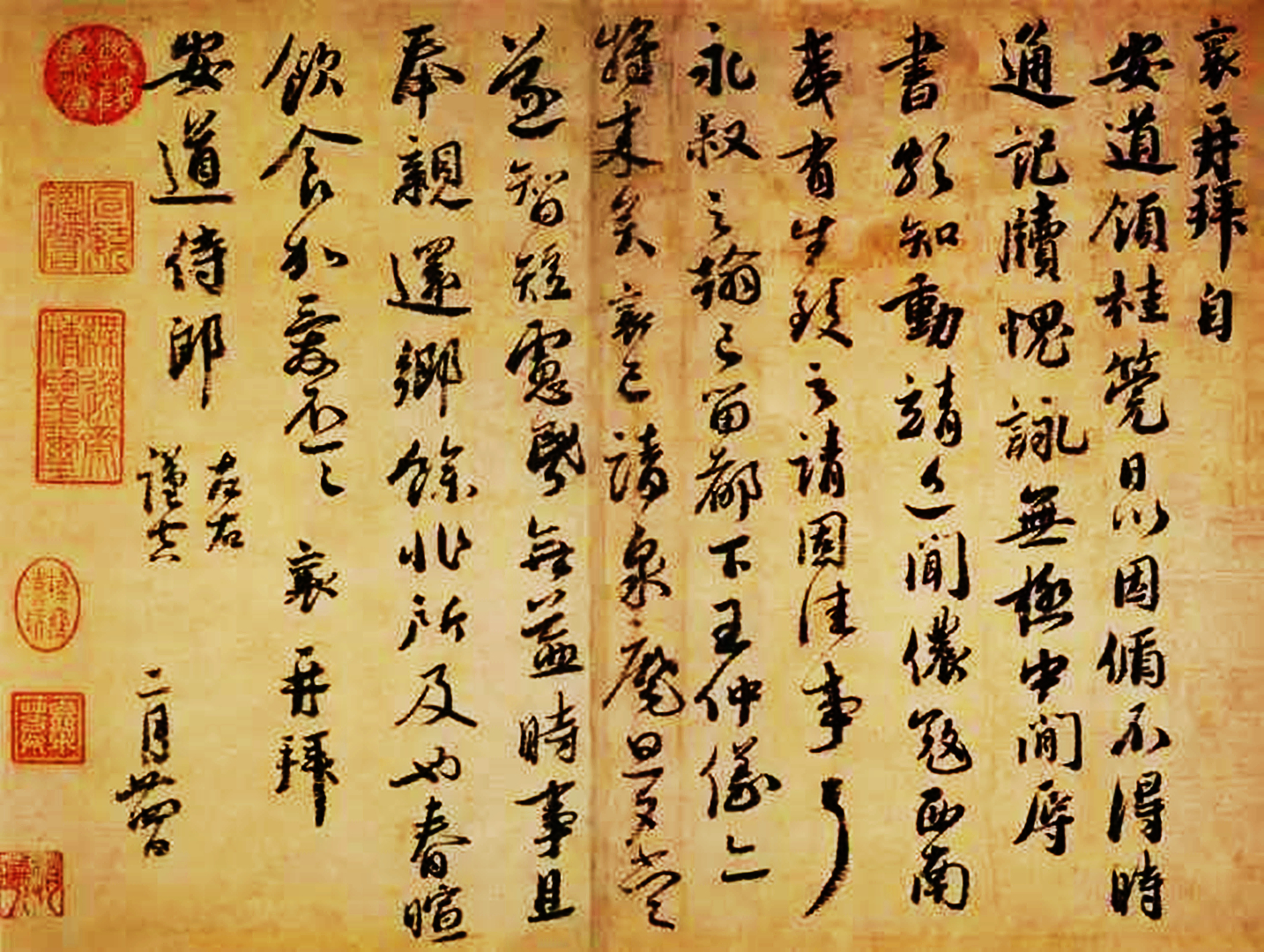

蔡襄與蘇東坡�����、黃庭堅(jiān)、米芾同為宋代書壇巨擘��,譽(yù)稱為“宋四家”。

《宋史》載:“襄工于書,為當(dāng)時第一��,仁宗尤愛之���?����!碧K東坡���、歐陽修等對蔡襄的書法推崇備至。蘇東坡認(rèn)為:“獨(dú)蔡君謨書,天資既高�����,積學(xué)深至���,心手相應(yīng),變態(tài)無窮��,遂為本朝第一�?����!?/p>

歐陽修在《學(xué)書》詩中贊道:“蘇子歸黃泉,筆法遂中絕�。賴有蔡君謨,名聲馳晚節(jié)�����。醉翁不量力��,每欲追其轍��?�!?/p>

梅堯臣亦詩贊“君謨善書能別書”“名齊晉魏王與鐘”�。明代李東陽頌之“一代君謨是主盟,醉翁書法有真評�。”

蔡襄的真����、行�、草��、隸�,無不如意����。他的行書最佳����,小楷次之,草書又次之���。其自成一家的“飛草書”體名高一時。他的墨跡碑刻現(xiàn)存200多件����。

其最著名的書法珍品首推千古傳誦的《萬安橋記》碑�����。文共150多個字�,分二塊碑立之�����,現(xiàn)僅存一塊���,后泉州市有關(guān)部門另刻一碑補(bǔ)齊。

《皇宋書錄》說“蔡公萬安橋記�����,大字刻石最佳?����!睔v代多有以此作為學(xué)習(xí)書法的范本���。

荔譜茶錄�����,發(fā)展特產(chǎn)

蔡襄還是北宋時期著名的植物學(xué)家�。他的《荔枝譜》���、《茶錄》是當(dāng)時權(quán)威性的植物學(xué)和有關(guān)茶的專著����,是他留給后人有價值的學(xué)術(shù)遺產(chǎn)�。

蔡襄為政期間,廣泛搜集資料��,長期觀察研究�,總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)�����,于嘉祐四年(1059年)在泉州府署安靜堂寫成世界第一部有關(guān)荔枝的專著《荔枝譜》���,該書有原本始���、標(biāo)尤異�����、志賈鬻、明服食�����、慎護(hù)養(yǎng)�、時法制、別種類七篇。介紹福建���、廣東����、四川等地的荔枝主要品種和栽培方法�。

還介紹了紅鹽、白曬���、曬煎��、蜜煎等加工荔枝脯和荔枝干的主要方法��,頗有經(jīng)濟(jì)價值�,由此可見北宋商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展之一斑。在我國植物栽培學(xué)方面貢獻(xiàn)甚大�����,是我國彌足珍貴的經(jīng)濟(jì)史料�����,現(xiàn)已被譯成英法等國文字。

蔡襄又是我國第一個品茶專家(陳椽《茶業(yè)通史》)���。他不僅精于評茶����,也善于制茶。宋代貢品中的上品小龍團(tuán)(龍鳳團(tuán)茶)就是他創(chuàng)制的��,“凡二十餅重一斤���,其價值金二兩?�!?/p>

富豪之家珍藏以為家寶�����,當(dāng)有貴客來時�,方才拿出傳玩。因?yàn)樗麖钠凡璧街撇瓒加胸S富的經(jīng)驗(yàn)��,所以他寫的《茶錄》一書����,頗受人們重視而流傳至今�。

《茶錄》分《茶論》和《器論》兩篇,兼論烹茶之法����,是為補(bǔ)陸羽《茶經(jīng)》和丁渭《茶圖》之不足而撰的�。