《左傳》對國家大事有一段非常精煉的總結(jié):“國之大事��,在祀與戎”����,即祭祀與戰(zhàn)爭��,是一個國家最主要的兩大事務(wù)。但這段凝練最早并非指代周代社會��,而是指殷商王朝���。

商朝對祭祀和軍事的熱衷,近乎狂熱���。據(jù)夏商周斷代工程判定�����,商朝的國祚始于約公元前1600年����,終結(jié)于公元前1046年����,前后存續(xù)約550余年��。

然而����,這個存在了550年的王朝����,卻有近400年在打仗����。

商湯滅夏“十一征而無敵于天下”����,奠定了商朝的統(tǒng)治根基����,在經(jīng)歷了一百余年的和平之后����,從商王仲丁遷都于囂開始����,商朝開啟了對周邊方國的大規(guī)模征戰(zhàn)�����。

仲丁征藍(lán)夷,河亶甲征夷�、班方�����,武丁伐鬼方���、土方、羌方�����,武乙征犬戎�����,帝乙征夷方、盂�����,直到末代君主紂王在位時��,商朝依然在調(diào)集大軍征伐東夷�,東征西討����。

夏朝遺存二里頭遺址中,出土文物以禮器為主�,偶然發(fā)現(xiàn)的兵器����,也屬非實戰(zhàn)性質(zhì)的禮儀用具�����。而商朝卻截然相反,鄭州商城和偃師商城出土的青銅器中,兵器比例占到了15%,商朝中晚期的殷墟遺址出土的兵器比例上升到了70%�。殷墟西區(qū)發(fā)掘的939座墓葬中����,有166座出土了實戰(zhàn)兵器����,甚至包括平民墓葬�。

殷墟不僅發(fā)現(xiàn)成批的戈��、矛、箭簇等青銅兵器�����,還出土了大量戰(zhàn)俘頭骨,人種囊括了蒙古人種���、太平洋黑人種���、高加索白人種��、愛斯基摩人種等等��。甲骨卜辭中,商王出征前要占卜祭祀����,戰(zhàn)爭結(jié)束后還要向祖先燎祭����。

顯然,商朝呈現(xiàn)在世人面前的依然是一個軍事帝國,戰(zhàn)爭和祭祀幾乎占據(jù)了這個帝國絕大多數(shù)統(tǒng)治時間��,東征西討是歷代商王的主要政治活動���。

那么我們不禁要問�����,為什么商朝如此熱衷于戰(zhàn)爭,真的是因為殷人好戰(zhàn)嗎�?

我們首先來看傳世史書和出土的甲骨卜辭關(guān)于商朝征戰(zhàn)是怎么說的����。

仲丁征藍(lán)夷,是“藍(lán)夷作寇”侵入殷商疆土����;武丁征伐土方��、鬼方�����,是因為對方“數(shù)侵殷邊侯田”��;征伐羌方的起因是“貞乎吳御羌”(命令王室貴族吳抵御羌的進(jìn)攻)�;而商朝后期對東夷的大規(guī)模征戰(zhàn)�����,史書記載的很明確,“武乙衰敝�,東夷浸盛�����,遂分遷淮���、岱���,漸居中土(武乙時國力衰弱����,東夷入侵攻入中土)”�����,“商紂為黎之蔸,東夷叛之”����。

總而言之,殷商數(shù)百年的對外戰(zhàn)爭其實主要分兩種:第一種是對背叛商王朝的諸侯方國的征伐;第二種是對入侵者的自衛(wèi)反擊�。

事實上,考古發(fā)現(xiàn)顯示,在二里頭向二里崗文化過渡時期,伊洛平原并沒有發(fā)現(xiàn)任何洪災(zāi)跡象�����。武丁時期雖然遭遇了洹水泛濫�����,但商朝都城始終在安陽殷墟��,沒有再發(fā)生遷徙��。

這說明�,商朝立國后的5次遷都���,并非像后世所認(rèn)為的那樣是為了躲避洪水,商朝遷都的路線反倒是與它的“自衛(wèi)反擊”作戰(zhàn)的用兵方向暗合����。

比如藍(lán)夷(今山西東南部屯留藍(lán)水一帶)作寇����,仲丁遷都于囂(今河南鄭州)征藍(lán)夷����;班方(今山東曹縣一帶)作亂,河亶甲遷都于相;遷奄(今山東曲阜)后“征丹陽戎”(今山東曲阜西)�����;遷殷(今安陽)后�����,卜辭中出現(xiàn)的商朝征伐對象變成了山西中北部一帶的土方�����、鬼方��,以及安陽以東的東夷。

如果把夏朝遭遇東夷有窮氏方國的入寇(后羿代夏)看作偶然事件的話,商朝所遭遇的周邊方國的不斷侵襲�����,似乎讓人不能理解���,為什么這些周邊的方國時不時都要去挑釁一下商朝呢�����,商朝的周邊環(huán)境為何要比夏朝時差得多?

最早對這個問題作出考證的���,是郭沫若先生��。郭沫若認(rèn)為,商朝的宿敵—土方是被殷人驅(qū)逐后逃往西北的夏民族,故對商朝侵?jǐn)_尤烈。此后��,學(xué)者程憬也提出“我們因知夏民族自為商所擊敗之后�,其族一部仍留東方,而一部則已退至西北……”,得到了中科院研究員胡厚宣的認(rèn)同。

如此看來,商朝立國后,周邊依然存在著諸多夏人支姓或不服殷商統(tǒng)治秩序的夏代方國��。

這一結(jié)論很快得到了考古發(fā)現(xiàn)的佐證��。

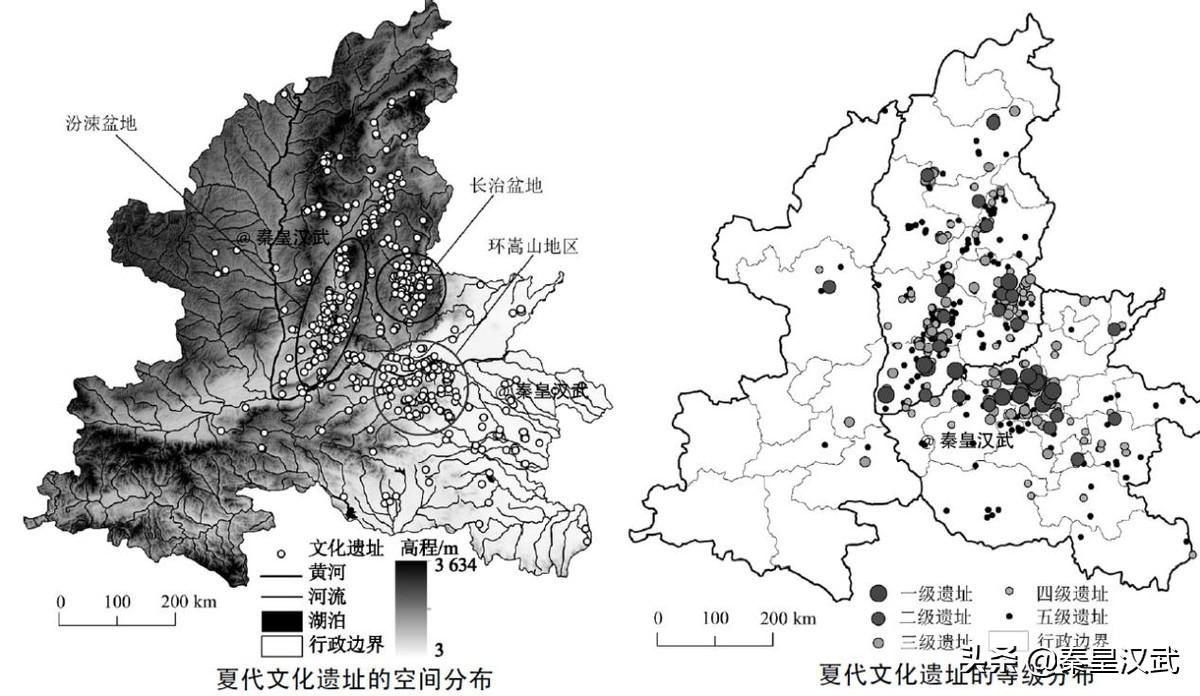

根據(jù)河南大學(xué)黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心對536處夏代考古學(xué)文化遺址的空間分布統(tǒng)計顯示:夏文化遺存在汾涑盆地、長治盆地和環(huán)嵩山地區(qū)形成了3個遺址聚集區(qū),這也就意味著除了夏朝的統(tǒng)治核心—伊洛平原的二里頭遺址外����,夏人支姓和服從夏后氏統(tǒng)治的方國����,分別雄踞晉南、晉中�、豫東以及沂沭河和淮河流域(即后來的東夷區(qū)域)。

這種夏文化遺存的空間分布���,與殷商王朝數(shù)百年來的征戰(zhàn)用兵方向存在大幅度重合�����。

不僅如此�,近年來對四川三星堆遺址的考古發(fā)掘,也發(fā)現(xiàn)了有來自二里頭夏文化的陶器���、玉器以及牙璋�����。眾所周知,牙璋是夏文化的典型器物���,夏亡后,商朝將流傳下來的牙璋改制為其他器物使用��,而三星堆發(fā)現(xiàn)的牙璋不僅數(shù)量眾多��,而且在形制上還有改進(jìn)和發(fā)展����,依然是三星堆人的祭祀重器����。

這一發(fā)現(xiàn)也揭開了商朝不惜勞師遠(yuǎn)征“伐蜀”的原因�,即夏亡后,有夏遺民從豫西逃入了成都平原,與四川本地的土著居民(寶墩文化)共同創(chuàng)造了三星堆文化��,這也是《史記》《蜀王本紀(jì)》等史書傳說“大禹生于蜀��、長于蜀”的原因所在���。

可見�,商朝雖然通過戰(zhàn)爭從方國升格為中央王國,但其對于統(tǒng)治秩序的構(gòu)建和維護(hù)�����,卻持續(xù)了數(shù)百年�����。甚至就連推翻商朝的周人,都自稱“我有夏”(周人自謂其國曰夏)�����,雄踞北方草原數(shù)百年的匈奴(鬼方、獯鬻),在史書中也被認(rèn)為是“其先祖夏后氏之苗裔”���。

那么為什么夏后氏的支姓����、方國勢力依然會如此龐大����?

事實上,夏朝脫胎于原始部落時代的方國聯(lián)盟,它的建立�,第一次讓以血緣為紐帶的方國有了共同的國家意識����,成為了真正意義上的跨地域文化族群�。

得益于大禹時代不同族群的協(xié)作治水,大禹成功建立了西至崇山���,東至東夷�、涂山���,北至?xí)x南的陶唐,南至湖北石家河的相對松散的廣域王權(quán)體系�。

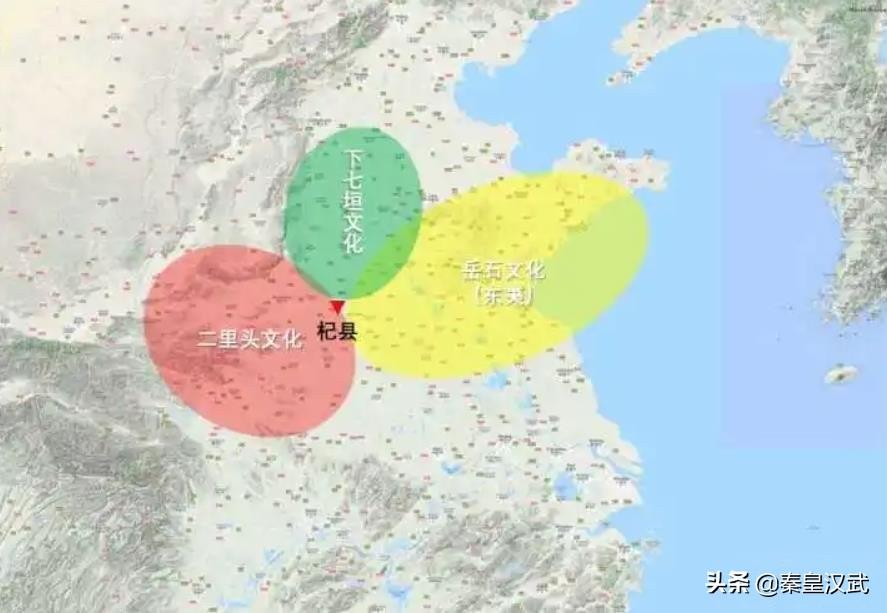

而彼時以河北漳河流域為核心的下七垣文化(先商部落)��,被晉南長治盆地的夏后氏方國阻隔在了太行山以東����,并未參與這一構(gòu)建����。

此后��,當(dāng)商族通過戰(zhàn)爭擊敗伊洛平原的夏后氏后�,其所構(gòu)建的“莫敢不來享�����,莫敢不來王”的強權(quán)政治格局�,將神權(quán)和世俗權(quán)力高度集中于商王于一身,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不同于夏代的松散聯(lián)盟制王權(quán)����,故而很容易招致從夏人方國的不服與入寇。

所以��,商朝550年歷史中,屢屢出現(xiàn)興則諸侯歸之�,衰則諸侯莫朝的奇特局面。