中國文物九大鎮(zhèn)國之寶簡介

1、瀆山大玉海

它是中國現(xiàn)存的最早的特大型玉雕��,它代表了元代玉作工藝的最高水平�����,也預示了明清時代又一個玉作高峰的到來�。《國家人文歷史》將瀆山大玉海評為鎮(zhèn)國玉器之首��,現(xiàn)收藏于北京市北海公園團城承光殿前玉甕亭��。

瀆山大玉海又稱玉甕、玉缽����,它是一件巨型貯酒器,一次可儲酒3600斤����。相傳是元世祖忽必烈為犒賞三軍而制,于1265年令皇家玉工制成,意在反映元初版圖之遼闊�����,國力之強盛���。它重達3500千克,玉料取自新疆�。

在20世紀60年代,真武廟因為破損荒廢而改為民居�,原來的瀆山大玉海石座和后刻的石甕于20世紀70年代被移到宣武門外唐代建的憫忠寺內(nèi)�,也就是今天的法源寺�����。

2�����、定窯孩兒枕

定窯是宋代北方著名瓷窯��, 曾經(jīng)為宮廷燒造貢瓷���,因此身價倍增���。孩兒枕就是出于宋代五大名窯之一的定窯。世上僅存三件����,一件現(xiàn)藏于北京故宮博物院�,另外兩件在我國臺北故宮博物院。

枕作孩兒伏臥于榻上狀����,以孩兒背做枕面,故名”孩兒枕“�。

從整體上看����,枕做孩兒伏臥于榻上狀����,以孩兒背做枕面。孩兒兩臂環(huán)抱墊起頭部,右手持一繡球����,兩足交叉上蹺���,身穿長衣坎肩�����,長衣下部印團花紋����。榻邊模印花紋�,四面開光�,其中一面凸起螭龍�����,相對的一面光素,其余兩面凸起如意頭紋���。枕身釉做牙黃色。底素胎����,有兩孔���。

3�、北宋真珠舍利寶幢

真珠舍利寶幢是北宋大中祥符六年制作的一件珍貴的佛教藝術(shù)品,距今已有近千年的歷史。是用珍珠等七寶連綴起來的一個存放舍利的容器?,F(xiàn)收藏于蘇州博物館���,由于這座真珠舍利寶幢過于珍貴��,它被國家文物局列為禁止公開展出的文物。現(xiàn)在蘇州博物館里擺放的那件寶幢其實是一件復制品��。

1978年,3名小學生放學回家的路上去蘇州盤門內(nèi)的瑞光塔掏鳥窩�����,沒想到鳥窩沒掏到����,卻無意中打開了瑞光塔的天宮�,天宮中擺放了數(shù)件佛家珍寶,其中最為珍貴的就是這座佛門秘寶真珠舍利寶幢�。后來�,文物局對瑞光塔天宮中的珍寶進行了發(fā)掘整理,并給發(fā)現(xiàn)這些寶藏的小學生每人獎勵了50斤糧票�����。

瑞光塔是位于蘇州盤門內(nèi)的一座古塔���,這座塔是三國時期的東吳首領(lǐng)孫權(quán)為了報答母親的養(yǎng)育之恩所建造的一座十三層寶塔。瑞光塔在過去的一千多年中����,曾數(shù)次毀于戰(zhàn)亂�,北宋大中祥符年間重建瑞光塔時將古塔改為七層八面��。

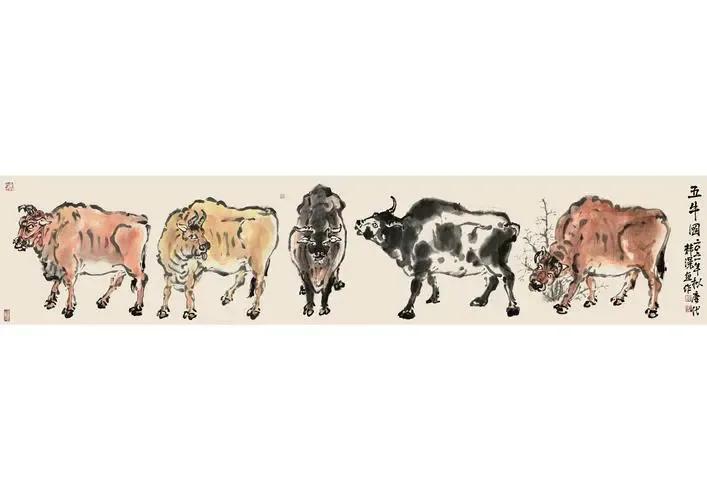

4��、《五牛圖》

《五牛圖》是唐朝韓滉創(chuàng)作的黃麻紙本設(shè)色畫���,又名《唐韓滉五牛圖》。它是中國十大傳世名畫之一���,也是少數(shù)幾件唐代傳世紙絹畫作品真跡之一,更是現(xiàn)存最古的紙本中國畫?����,F(xiàn)藏于北京故宮博物院���。

《五牛圖》中的五頭牛從右至左一字排開,各具狀貌�,姿態(tài)互異�����。一俯首吃草荊棵蹭癢����,一翹首前仰緩步前行��,一縱峙而鳴��,一回首舐舌,一絡首而立���。整幅畫面除最后右側(cè)有一小樹外,沒有其他的背景���,因此每頭?���?瑟毩⒊烧?。

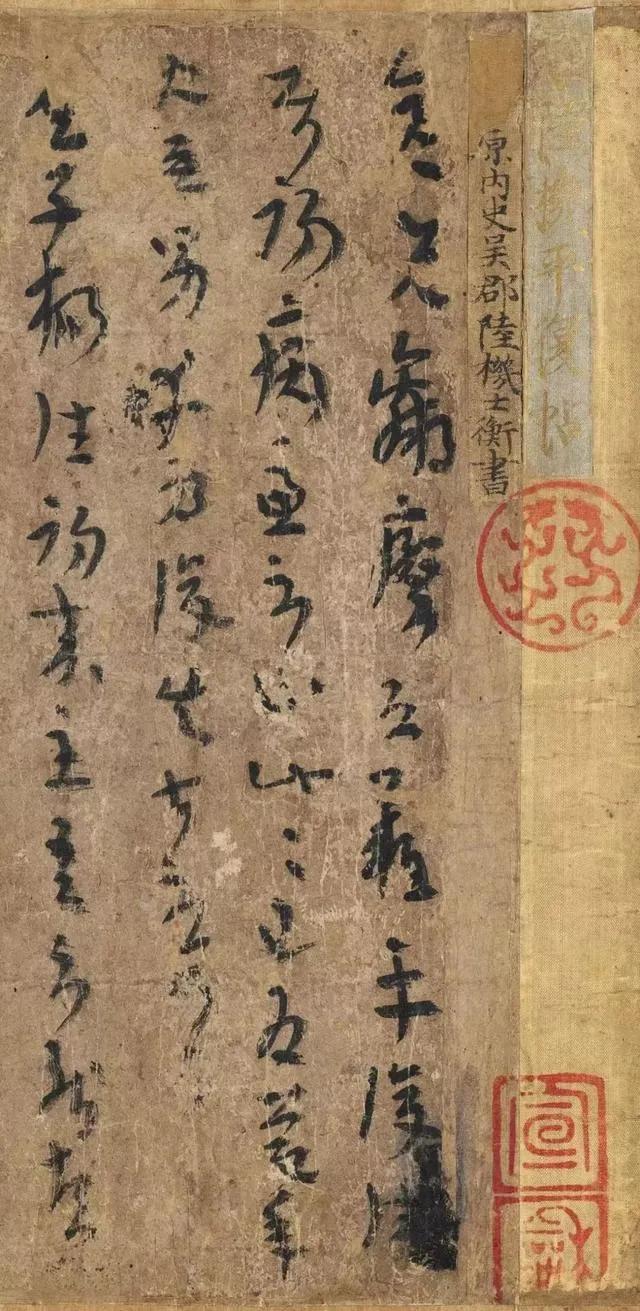

5�、《平復帖》

《平復帖》是晉代文學家�、書法家陸機創(chuàng)作的草隸書法作品,牙色麻紙本墨跡��。共九行��、八十四字,是陸機寫給一個身體多病�����、難以痊愈的友人的一個信札���,因其中有“恐難平復”字樣,故名���。

《平復帖》成書于西晉����,幾經(jīng)轉(zhuǎn)手,光緒年間為恭親王奕?所有���,并由其孫溥偉�����、溥儒繼承���。后溥儒為籌集親喪費用�����,將此帖待價而沽��,經(jīng)傅增湘從中斡旋�,最終由張伯駒以巨金購得。張氏夫婦于1956年將《平復帖》捐獻國家���。后收藏于北京故宮博物院�。

6、《孫子兵法》書簡

1972年,山東臨沂的郊外����,有一個小山坡����,當?shù)氐恼疁蕚渫破搅酥笊w一座辦公大樓����,沒想到在施工的時候卻發(fā)現(xiàn)了一座古墓,隨后考古專家過來挖掘,一開始發(fā)現(xiàn)的只是一些木制品和陶器����,在泥漿當中又發(fā)現(xiàn)了一些草葉狀的物件�����,差點被當做垃圾給扔掉�����,幸好考古專家發(fā)現(xiàn)這些草葉上竟然寫有文字����。經(jīng)過研究,這些正是西漢時期的《孫子兵法》竹簡���。

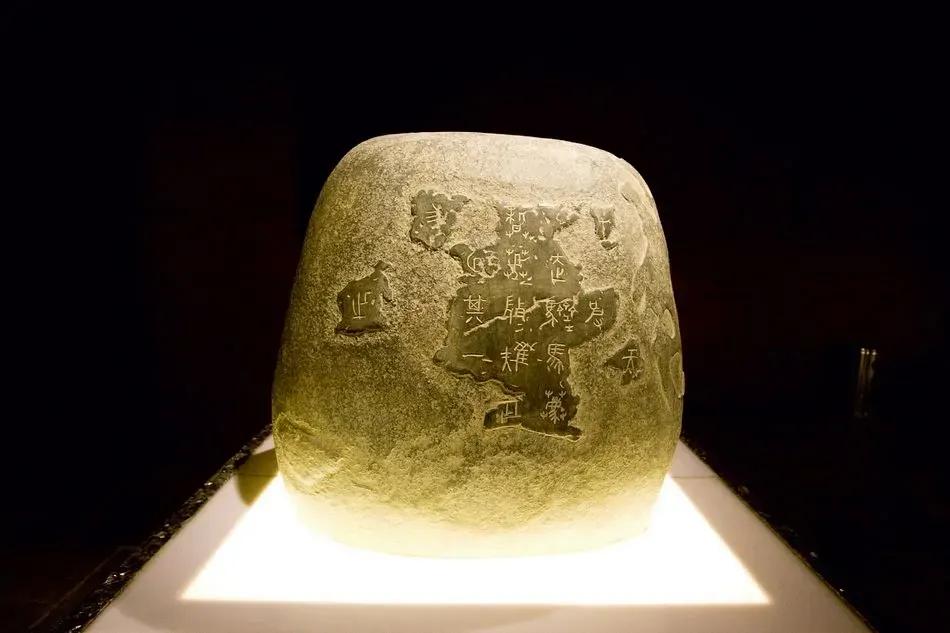

7、秦石鼓文

石鼓文即刻有籀文(秦始皇統(tǒng)一文字前的大篆)的鼓形石�����,為中國最古老的石刻文字�,也是我國最早的傳世國寶。石鼓刻于秦前還是秦后,考古界無從定論?,F(xiàn)藏于故宮博物院���。

石鼓共十只���,高二尺,直徑一尺多����,形象鼓而上細下粗頂微圓(實為碣狀)�����,因銘文中多言漁獵之事,故又稱它為《獵碣》�。因被棄于陳倉原野,也稱“陳倉十碣”�����。以籀文分刻十首為一組的四言詩����。其字已多有磨滅,其第九鼓已無一存字�。

8�、西周利簋

利簋,又名“武王征商簋”�����、“周代天滅簋”或“檀公簋”���,西周早期青銅器�����,1976年出土于陜西臨潼縣零口鎮(zhèn)�����,收藏于中國國家博物館。

利簋通高28厘米���,口徑22厘米�,重7.95千克��。利簋器侈口,獸首雙耳垂珥���,垂腹,圈足下連鑄方座�����。器身、方座飾饕餮紋���,方座平面四角飾蟬紋���。此種方座青銅始見于西周初年。

器內(nèi)底鑄銘文4行33字�,記載了甲子日清晨武王伐紂這一重大歷史事件���。利簋為圓形兩耳方座��,這是西周出現(xiàn)的新式樣��。利簋銘文內(nèi)容與中國古代文獻記載完全一致。

9����、商周太陽神鳥金飾

太陽神鳥金飾(亦稱“四鳥繞日”金飾)��,屬商代晚期作品,現(xiàn)收藏于成都金沙遺址博物館�����。

2001年2月8日,在成都近郊的金沙村的管道施工中�,挖出了部分銅器���、石器等文物�����,考古人員隨即展開大規(guī)模科學發(fā)掘�,大批金器��、玉器����、銅器和象牙不斷出土����,一件特別的金飾件被發(fā)掘出土�。剛出土時金飾件已被揉成一團�,在考古人員認真����、科學地記錄之后,小心翼翼地將金飾復原展開——金飾上刻畫的“太陽”和“鳥”的圖案清晰地呈現(xiàn)出來�。

太陽神鳥金飾的外徑為12.5厘米,內(nèi)徑5.29厘米,厚度0.02厘米����,重量20克��。整器呈圓形�,器身極薄����。圖案采用鏤空方式表現(xiàn)��,分內(nèi)外兩層,內(nèi)層為一圓圈����,周圍等距分布有十二條旋轉(zhuǎn)的齒狀光芒�;外層圖案圍繞在內(nèi)層圖案周圍�����,由四只相同的逆時針飛行的鳥組成。四只鳥首足前后相接,朝同一方向飛行�����,與內(nèi)層漩渦旋轉(zhuǎn)方向相反�����。