孔子(公元前551~前479年)�����,姓孔,名丘���,字仲尼,東周時(shí)期魯國人。他是中國古代著名的思想家�����、政治家��、教育家�����,是儒家學(xué)派的創(chuàng)始人��,被世人尊稱為圣人���。他創(chuàng)辦私學(xué)���,旗幟鮮明地提倡“因材施教”“有教無類”的教育主張,對(duì)后世影響巨大�。

一�����、因材施教,是不是教育家孔子提出的

因材施教:因,根據(jù);材:資質(zhì)��;施:施加��;教:教育。意思是指教師要從學(xué)生的個(gè)性、性格�、志趣、思維����、能力、特長(zhǎng)等方面��,進(jìn)行有的放矢的差別性教學(xué)�,使每個(gè)學(xué)生揚(yáng)長(zhǎng)避短,從而獲得最佳的個(gè)性化發(fā)展���。

因材施教出自《論語·為政》中的子游問孝�、子夏問孝。最先在教育�����、教學(xué)實(shí)踐中認(rèn)識(shí),并靈活運(yùn)用“因材施教”這一教學(xué)原則的,是2500年前的教育家孔子�。他說:“中人以上�,可以語上也���;中人以下,不可以語上也����?���!?/p>

孔子本人雖然沒有提出“因材施教”這個(gè)教育理念����,但是理學(xué)家朱熹在概括孔子的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)時(shí),指出:“孔子施教,各因其材”,這就是“因材施教”的出處與來源��。

程顥、程頤對(duì)孔子的因人而教思想推崇備至����,他們把這一經(jīng)驗(yàn)第一次概括成“因材施教”的思想����,將其上升到理論的高度。

他們說:“西北東南,人材不同,氣之厚薄異也”���,“君子教人����,或引之�,或拒之�,或各因所虧者而成之而已”�����,“強(qiáng)勇者抑之,畏縮者充而養(yǎng)之����?���!保ā哆z書》二先生語五�����,卷三�����、卷十八)

可見二程對(duì)孔子“因材施教”思想領(lǐng)會(huì)之深。南宋教育家朱熹從人性論的角度出發(fā),認(rèn)為“稟氣有異”���,故資質(zhì)不同�����,進(jìn)而提出教育“必盡人之材”的主張�����。

所不同的是����,他從理論上做了新的論證���,并在實(shí)踐中提出了新的措施。朱熹關(guān)于實(shí)施因材施教這一教學(xué)原則的主張,同以往教育家提出的見解相比,更加深入和具體了�����。

見朱熹集注引宋程頤:

“子游能養(yǎng)而或失于敬��,子夏能直義而或少溫潤(rùn)之色�����,各因其材之高下與其所失而告之,故不同也����?�!?/p>

在孔子一生的教育實(shí)踐中,他很好地貫徹了“因材施教”這一教學(xué)原則��。在教育中���,他十分注重學(xué)生的個(gè)性特征、為人處事、興趣特長(zhǎng),并根據(jù)特征對(duì)學(xué)生實(shí)施不同的個(gè)性化教育。

如:

“柴也愚,參也魯�����,師也辟����,由也喭”�,“由也果��,賜也達(dá)����,求也藝”���。

有的“千乘之國�����,可使治其賦”���,有的“千室之邑��,百乘之家����,可使為之宰”���,有的“束帶立于朝,可使與賓客言”�����。

在孔子的教育下,3000弟子大都各有所長(zhǎng)��,并身通六藝��。如在德行方面,有顏淵��、閔子騫���、冉伯牛���、仲弓��。在言語方面�,有宰我、子貢。在政事方面��,有冉有、季路�。在文學(xué)方面�����,有子游����、子夏���。

由于孔子在教育實(shí)踐中,靈活應(yīng)用了“因材施教”的教育原則,才有“弟子3000�、賢人72”的累累碩果�����,使貴族教育逐漸向平民教育下移,實(shí)現(xiàn)了“官學(xué)下移”的教育新風(fēng)尚�����,為他創(chuàng)立儒家思想、建立儒家學(xué)派,打下了深厚的基礎(chǔ)���。

二、因材施教的內(nèi)涵

因材施教實(shí)質(zhì)上包含兩種涵義:

一種是采取不同的教育手段、形式��、方法����、措施、投入程度����,以實(shí)現(xiàn)相同的教育目標(biāo)(成才目的)使教育對(duì)象達(dá)到同一效果��,即不管原材料如何��,都要做成同一合格產(chǎn)品。

一種是指教育目標(biāo)不同,采取的教育形式也不同���,以使教育對(duì)象達(dá)到相異的效果��,即什么材料做成什么產(chǎn)品��。

孔子的因材施教�����,應(yīng)該是第二種類型�。我國現(xiàn)行的“因材施教”教育�,大致是第一種類型教育,但是我國現(xiàn)行的教育似乎向第一類型的“因材施教”對(duì)接���。

但由于工業(yè)革命與知識(shí)經(jīng)濟(jì)的影響,教育追求批量生產(chǎn)、價(jià)值趨存同一,不注重個(gè)人教育的差異與個(gè)人價(jià)值實(shí)現(xiàn)的最大化�����,似乎有遠(yuǎn)離“因材施教”價(jià)值追求取向的初衷與趨向����。

因材施教,經(jīng)2500年前的教育家孔子第一次創(chuàng)世并親自實(shí)踐應(yīng)用��,又歷經(jīng)我國各代教育家不斷探索�����、研究和實(shí)踐����,在課程理念��、教學(xué)目標(biāo)���、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法�����、教學(xué)評(píng)價(jià)等方面都極具有現(xiàn)代應(yīng)用價(jià)值。現(xiàn)在已經(jīng)成為了一條重要的教育原則�,而且還是一條重要的教育思想瑰寶�����。

教育家孔子雕像

三�����、孔子的“因材施教”與現(xiàn)代“因材施教”的對(duì)比

1.“因材施教”產(chǎn)生的時(shí)代背景

孔子是儒家學(xué)派、儒家思想的創(chuàng)始人�����?�?鬃觿?chuàng)立儒家學(xué)派的社會(huì)因素非常復(fù)雜��,與春秋時(shí)代的社會(huì)變革�����、魯國的文化傳統(tǒng)有著密切的關(guān)系���。

春秋末期,由于鐵器和牛耕文化的出現(xiàn),生產(chǎn)力得到了一定程度的發(fā)展�����,這為封建生產(chǎn)關(guān)系的產(chǎn)生提供了物質(zhì)條件。經(jīng)濟(jì)上����,“公田”制度逐漸向“私田”制度轉(zhuǎn)變��。

在政治上����,平民與貴族、奴隸與奴隸主���、新興封建勢(shì)力與奴隸主貴族以及奴隸主貴族內(nèi)部的矛盾不斷激化����。出現(xiàn)了諸侯爭(zhēng)霸��、戰(zhàn)爭(zhēng)頻繁�����、王室衰落�,新興封建勢(shì)力興起的局面。

在思想文化意識(shí)形態(tài)上���,“學(xué)在官府”的局面逐漸被打破�??鬃邮壮坝薪虩o類”����,廣收弟子����,宣講儒家思想���,出現(xiàn)了當(dāng)時(shí)影響最大的私學(xué)����。

孔子把西周以來奴隸主貴族的文化思想��,改造成為以“仁”為核心的社會(huì)政治、倫理道德和文化教育的儒學(xué)��,從而創(chuàng)立了儒家學(xué)派與儒家思想���。

同時(shí)���,儒家學(xué)派���、儒家思想誕生于魯國���,這與魯國特定的文化政治環(huán)境密切是分不開的�。因?yàn)轸攪侵艽_國天子周武王之弟周公旦的封地���。

在西周j時(shí)期�����,周公長(zhǎng)期執(zhí)政����,這種特殊的政治地位,使魯國成為了當(dāng)時(shí)的三大文化中心之一(其余兩大文化中心為周王室和商朝的故地宋國)�。

春秋時(shí)代,魯國在文化上仍舊保留著許多周文化傳統(tǒng)�,一直到春秋末期還享有“周禮盡在魯”的名聲�����。這種根深蒂固的文化傳統(tǒng)對(duì)孔子影響很大�,為他早期創(chuàng)立儒學(xué)思想體系提供了充足的養(yǎng)分與天然條件。

2.“因材施教”教育思想的演變

孟子提倡性善論��,繼承了孔子的“因材施教”思想�����,在教育上主張“教亦多術(shù)矣”��。(見《孟子·告子下》��,擴(kuò)大了受教群體�����,使教育數(shù)量����、教育效益普遍高漲�,推動(dòng)了“因材施教”向前發(fā)展����。

墨子�,是“因材施教”的集大成者�����,他根據(jù)教育對(duì)象的特長(zhǎng)���、愛好��、性格以及天賦資質(zhì),實(shí)施不同的教育內(nèi)容與教育標(biāo)準(zhǔn)��。

在教育中,他主張“能談辯者談辯��,能說書者說書,能從事者從事”(《墨子·耕柱》)“深其深��,淺其淺��,益其益,尊其尊”(《墨子·大取》)���。

教育,不能千篇一律��?���!皩W(xué)者有四失,教者必知之�����。人之學(xué)也���,或失則多����,或失則寡����,或失則易�,或失則止��,此四者,心之莫同也�。知其心,然后能救失也�。教育者��。長(zhǎng)善而救其失者也”(《禮記·學(xué)記》),教師要“知其善惡”��,以善補(bǔ)惡�����,長(zhǎng)善救失,才能做到因材施教�。

可見,先秦時(shí)期的儒家教育思想在《學(xué)記》中提出“長(zhǎng)善救失”��,是對(duì)“因材施教”這一教學(xué)原則的進(jìn)一步深化�����。

提及的是宋朝的程顥、程頤�,對(duì)孔子的因人而教思想推崇備至,他們把這一經(jīng)驗(yàn)第一次概括成“因材施教”的思想,將其上升到理論的高度��。他們說:“西北東南�,人材不同���,氣之厚薄異也”,“君子教人����,或引之�����,或拒之,或各因所虧者而成之而已”,“強(qiáng)勇者抑之����,畏縮者充而養(yǎng)之�����?��!保ā哆z書)可見二程對(duì)孔子“因材施教”思想領(lǐng)會(huì)之深�����。

南宋教育家朱熹從人性論的角度出發(fā)論證,并在實(shí)踐中提出了新的措施。朱熹關(guān)于實(shí)施因材施教這一教學(xué)原則的主張���,同以往教育家提出的見解相比����,更加深入和具體了����。

明代中葉的教育家王守仁��,從理性的角度出發(fā)���,提出了成就每一個(gè)性的獨(dú)立人格教育主張�����。他說:“因人而施,質(zhì)異也�;同歸于善���,性同也��?�!保ā度珪肪砥摺秳e王純甫》)

明末清初的教育家王夫之�����、顏元�,在長(zhǎng)期的教育實(shí)踐活動(dòng)中�,提出了“教無定法”����、“因人而施”��,簡(jiǎn)潔而準(zhǔn)確���,又進(jìn)一步深化發(fā)展了對(duì)孔子的“因材施教”教學(xué)思想��。

對(duì)“因材施教”漫長(zhǎng)而又輝煌的教育歷程����,我們進(jìn)行了簡(jiǎn)單的梳理���,發(fā)現(xiàn)“因材施教”:

它是從孔子的原始感性化教育模式向著現(xiàn)代理性化教育模式不斷演進(jìn)�,它是隨著教育的發(fā)展而發(fā)展逐漸形成了一種動(dòng)態(tài)變化的教育命題�����。在教育內(nèi)容上�����,它的內(nèi)涵相當(dāng)豐富���。

在教育時(shí)間上,具有延續(xù)性���。在教育空間上,具有廣袤性���。在教育形式上����,姿態(tài)萬千、形式多樣。在教育歷史上����,具有永恒性��。這些���,都為“因材施教”提供了走向現(xiàn)代化的充分依據(jù)����。

這一樸素而又深刻的教學(xué)原則之所以千年不衰��,追根溯源,我們可以發(fā)現(xiàn)���,“因材施教”滲透著古代樸素的唯物辯證法的思想�。

它尊重學(xué)生的受教育權(quán)利����,注重學(xué)生的個(gè)性差異,主張具體問題具體分析,注重教育的針對(duì)性和可行性����,遵循教育發(fā)展的客觀規(guī)律�,重視學(xué)生學(xué)習(xí)的主觀能動(dòng)性與內(nèi)心欲望,強(qiáng)調(diào)人的全面發(fā)展�����,關(guān)懷人的生命成長(zhǎng)與人類的終極發(fā)展�����。

由此可見,因材施教經(jīng)歷幾千年的不斷演進(jìn)與發(fā)展���,已經(jīng)滲透在我們教學(xué)行為、教學(xué)方式��、教學(xué)內(nèi)容�、教學(xué)過程的每一環(huán)節(jié)之中�����。

正如柳斌同志在《三談關(guān)于素質(zhì)教育的思考》中特別強(qiáng)調(diào)的:

”以德育人是大根本的,因材施教乃總法則����?����!?/p>

在大力推行并踐行素質(zhì)教育����、基礎(chǔ)教育改革��,實(shí)施新課標(biāo)的大背景下����,之所以把因材施教稱為“總法則”����,是因?yàn)樗亲鹬孛恳粋€(gè)公民受教育權(quán)利��,并健全每一個(gè)公民個(gè)性��、人格���、素質(zhì)�,必須要遵循的最重要最基本的教學(xué)原則���,即使在現(xiàn)行教育下�,”因材施教“�,依然魅力四射�����,推動(dòng)著教育改革向前不斷發(fā)展�。

依據(jù)核心素養(yǎng)相關(guān)要求�,遵循《國家新課程標(biāo)準(zhǔn)》精神 �����,要改變傳統(tǒng)教學(xué)中的幾種傾向:重灌輸�����、輕交流����;重知識(shí)�����、輕能力;重教法�����、輕學(xué)法;重結(jié)果�����、輕思維�。

因此,教育就必須面向全體學(xué)生�,尊重每一個(gè)學(xué)生的個(gè)性�����、氣質(zhì)、品性、心理����、思想����、情感、思維�。

從孔子興辦私學(xué)2000多年以來,幾乎教育歷史上每一位重要的教育家或思想家都在教學(xué)過程中,或有意無意地運(yùn)用了“因材施教”這一古老而又偉大的教育思想,并加以繼續(xù)��、發(fā)揚(yáng)���、發(fā)展、完善����。

近代著名教育家蔡元培����,十分重視因材施教����,曾經(jīng)明確指出:“總須活用為妙�。就是遇有特別的天才的��,總宜施以特別的教練��。

在學(xué)生方面,也要自省���,我于那幾科覺得很困難的�,須格外用功些�����,那幾科覺得特別喜歡的����,也不妨多學(xué)些����。

總之,教授求學(xué)���,兩不可呆板便了�?!?《普通教育和職業(yè)教育》)蔡元培先生主張對(duì)“特別的”和“天才的”學(xué)生����,都分別“施以特別的教練”,這就是因材施教原則的具體體現(xiàn)�。

在《國家新課程標(biāo)準(zhǔn)》中強(qiáng)調(diào):“關(guān)注學(xué)生的個(gè)體差異和不同的學(xué)習(xí)需求��,愛護(hù)學(xué)生的好奇心���、求知欲,充分激發(fā)學(xué)生的主動(dòng)意識(shí)和進(jìn)取精神?��!?/p>

依據(jù)核心素養(yǎng)相關(guān)要求����,遵循《國家新課程標(biāo)準(zhǔn)》精神 ,要改變傳統(tǒng)教學(xué)中的幾種傾向:重灌輸���、輕交流��;重知識(shí)����、輕能力���;重教法���、輕學(xué)法���;重結(jié)果����、輕思維�。因此��,教學(xué)就必須面向全體學(xué)生,尊重每一個(gè)學(xué)生的個(gè)性��、氣質(zhì)����、品性、心理���、思想、情感���、思維����。

從孔子興辦私學(xué)2000多年以來��,幾乎教育歷史上每一位重要的教育家或思想家都在教學(xué)過程中��,或有意無意地運(yùn)用了“因材施教”這一偉大的教育思想�����,并加以發(fā)揚(yáng)���、發(fā)展、完善�。

近代著名教育家蔡元培,十分重視因材施教��,曾經(jīng)明確指出:“總須活用為妙�。就是遇有特別的天才的���,總宜施以特別的教練����。

在學(xué)生方面�,也要自省��,我于那幾科覺得很困難的,須格外用功些�,那幾科覺得特別喜歡的�,也不妨多學(xué)些�����。

總之�,教授求學(xué)���,兩不可呆板便了��。”(《普通教育和職業(yè)教育》)蔡元培先生主張對(duì)“特別的”和“天才的”學(xué)生�����,都分別“施以特別的教練”,這就是因材施教原則的具體體現(xiàn)��。

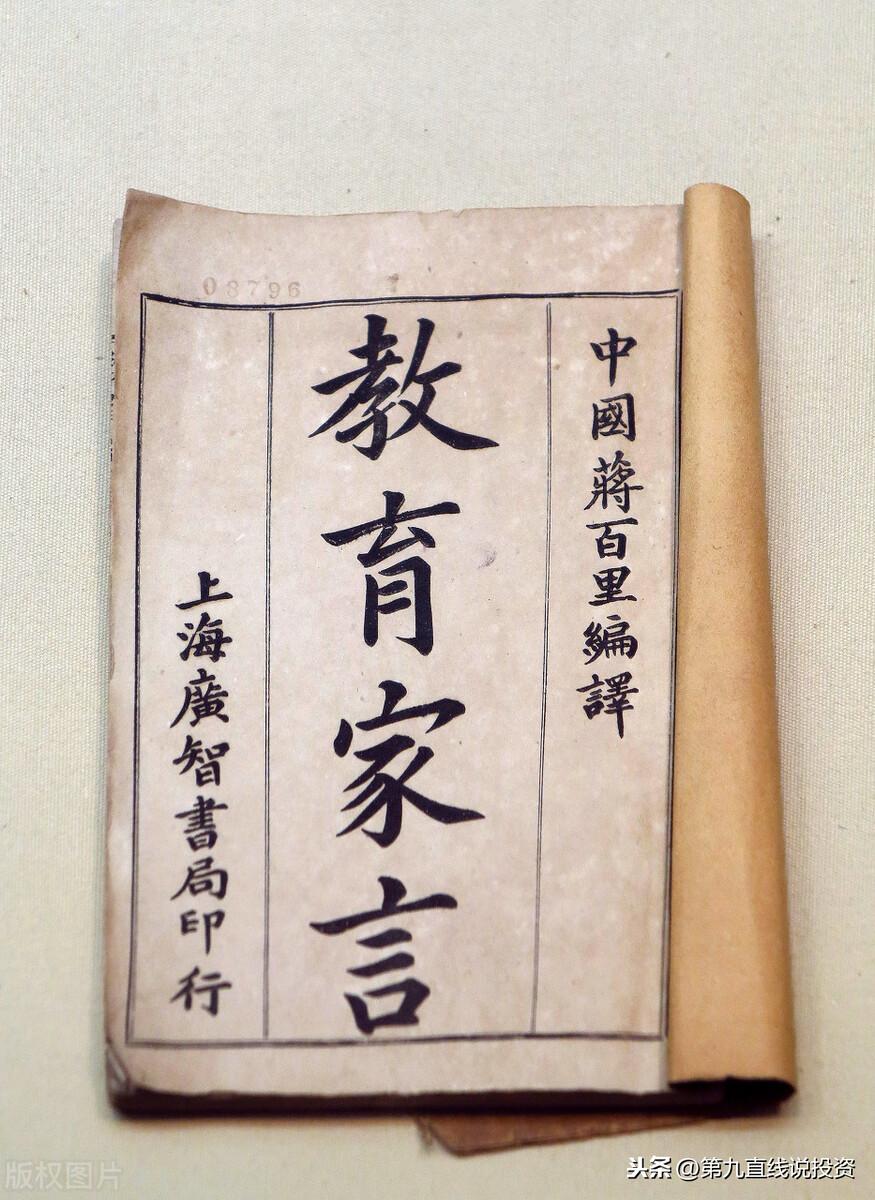

《論語詮釋》

現(xiàn)代著名的人民教育家陶行知先生���,在教育理論和教育實(shí)踐方面�����,親身實(shí)踐“因材施教”這一教育理念����。如在培養(yǎng)兒童創(chuàng)造力問題上,他以形象的比喻���,闡明了因材施教的教育原則:

“需要因材施教��。松樹和牡丹花所需要的肥料不同����,你用松樹的肥料培養(yǎng)牡丹,牡丹會(huì)瘦死�����,反之��,你用牡丹的肥料培養(yǎng)松樹,松樹受不了��,會(huì)被燒死�����。培養(yǎng)兒童的創(chuàng)造力要同園丁一樣��。首先要認(rèn)識(shí)他們,發(fā)現(xiàn)他們的特點(diǎn)����,而予以適宜之肥料��、水分、太陽光����,并須除害蟲,這樣�����,他們才能欣欣向榮,否則不能免于枯萎。”

李遠(yuǎn)哲對(duì)此倍加推崇:

“中國文化留下的另一個(gè)珍貴的教育理念是‘因材施教’�����。”孔子通過觀察�、問答�,了解學(xué)生的個(gè)性差異,然后才有針對(duì)性地進(jìn)行施教���。《論語》里保存了不少有關(guān)評(píng)論學(xué)生性格特點(diǎn)的記錄�����。

現(xiàn)行教育的“因材施教”�����,與傳統(tǒng)教育相比����,有以下價(jià)值取向與教育共識(shí):

首先,它強(qiáng)調(diào)群體教學(xué)前提下的“因材施教“,既有群體學(xué)習(xí)共同目標(biāo)���,又有個(gè)體發(fā)展方向目標(biāo)�。

其次,它下架師道尊嚴(yán),提倡以人為中心����,把學(xué)習(xí)的主動(dòng)權(quán)還給學(xué)生�����,學(xué)生可以根據(jù)自己的需要與個(gè)性發(fā)展,自主選擇教學(xué)課程、教學(xué)內(nèi)容����、學(xué)習(xí)方法等��;

再次����,它不只是培養(yǎng)學(xué)生認(rèn)知方面的能力��,更注重培育學(xué)生的個(gè)性能否得到充分發(fā)展��。

四���、因材施教的原則

在不同學(xué)習(xí)場(chǎng)合,不同類型�����、不同能力水平學(xué)生中�,施行因材施教策略,要應(yīng)遵循以下原則:

1.教師要充分觀察學(xué)生的學(xué)習(xí)個(gè)性與學(xué)習(xí)特點(diǎn)�����。

2.對(duì)待后進(jìn)的學(xué)生��,要具體分析�����,建立健全特別學(xué)習(xí)檔案,循序漸進(jìn)����,區(qū)別對(duì)待����。

3.教師要適時(shí)改變教學(xué)形式�、教學(xué)方式��,不能千篇一律�。

4.在學(xué)習(xí)過程中��,要提倡小組合作的發(fā)現(xiàn)探究新型學(xué)習(xí)方式���,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)欲望與學(xué)習(xí)動(dòng)力��,樹立學(xué)生學(xué)習(xí)的信心,促進(jìn)學(xué)生身心全面發(fā)展�。

當(dāng)前國際競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是知識(shí)和人才的競(jìng)爭(zhēng)�,這種較量不是體現(xiàn)在戰(zhàn)場(chǎng)上����,而是體現(xiàn)在課堂上,在于當(dāng)前中小學(xué)生的綜合素質(zhì)的培養(yǎng)�。

隨著基礎(chǔ)教育改革和國家新課程標(biāo)準(zhǔn)的不斷推進(jìn)與發(fā)展���,培養(yǎng)全面發(fā)展的創(chuàng)造型開拓新型人才成為了時(shí)代的最強(qiáng)音。

很顯然�,同一標(biāo)準(zhǔn)同一課程同一模式來整體提升學(xué)生的綜合素質(zhì)���,那是一種不可能實(shí)現(xiàn)的理想化教育���。

我們繼續(xù)推行并完善“因材施教”這一教育瑰寶,就是要培養(yǎng)適合未來發(fā)展的創(chuàng)造型開拓新型人才�,使每一個(gè)學(xué)生學(xué)會(huì) 生存學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)�,找出一條適合自己生存發(fā)展的成功之路�。

五�����、結(jié)語

所謂“因材施教”����,就是根據(jù)學(xué)生的個(gè)性心理特點(diǎn)及知識(shí)、能力現(xiàn)狀�����,從實(shí)際出發(fā),采取不同的途徑���、措施和方法進(jìn)行教育和教學(xué)。不同的人�,因遺傳�、環(huán)境和教育等因素的影響�����。

其個(gè)性也互不相同��,知識(shí)、能力、情感�����、意志���、性格等方面都表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)和發(fā)展傾向。

他們對(duì)某一學(xué)科知識(shí)的興趣和接受能力也會(huì)有很大的差異����。因此����,在教學(xué)中��,如果按照統(tǒng)一的要求和進(jìn)度進(jìn)行�,就不能讓每個(gè)學(xué)生都得到充分的發(fā)展���。

這就給教師提出���,在統(tǒng)一要求的基礎(chǔ)上�,要結(jié)合學(xué)生的個(gè)性���、心理特點(diǎn)和發(fā)展傾向而實(shí)施“因材施教”�����。

自從教育家孔子踐行實(shí)施“因材施教”以來�,在2500多年的教育史與教育發(fā)展史上��,依然閃耀著智慧似的光芒����,千年不衰��,我們后人的做法是要不斷繼承���、發(fā)揚(yáng)、光大,并古為今用���、推陳出新���。