黃帝在歷史中相對清晰�,炎帝則完全是一個(gè)謎案。這是因?yàn)闈h代以來�,神農(nóng)氏與炎帝被混淆了����,神農(nóng)氏是三皇,黃帝是五帝,炎帝則是其中一個(gè)短暫的傳奇人物�。本文對作為歷史人物的炎帝做一番梳理��。

一��、炎帝與神農(nóng)氏無關(guān)

漢晉以來的各種史論是混亂的根源,如晉皇甫謐的《帝王世紀(jì)》,將神農(nóng)氏等同于炎帝,說炎帝神農(nóng)有八代云云�,開啟了錯(cuò)訛的先河。

實(shí)際上�����,《史記》等正史,以及鄭玄等學(xué)者還是相當(dāng)謹(jǐn)慎的,說神農(nóng)的時(shí)候就說神農(nóng)��,對炎帝了解不多����,就直接隱去�,或者并列出現(xiàn)。

皇甫謐的神農(nóng)氏等于炎帝的觀點(diǎn)����,其史料源頭�,應(yīng)當(dāng)是《左傳》和《漢書》��,此二書關(guān)于上古官名的淵源�,有一段大致相同的記載�����,唯一的區(qū)別是:《漢書》的表述是“神農(nóng)火師火名”��。

《左傳》的表述是“炎帝氏以火紀(jì),故為火師而火名”�,且漢書也直接引用過左傳的這段對話(作為對話引用)。這就給人一種感覺��,似乎漢書的觀點(diǎn)是神農(nóng)等于炎帝�。

河北涿鹿

《左傳·昭公十七年》:秋,郯子來朝,公與之宴��。昭子問焉���,曰:“少皞氏鳥名官,何故也�����?”郯子曰:“吾祖也�����,我知之�����。昔者黃帝氏以云紀(jì),故為云師而云名��;炎帝氏以火紀(jì),故為火師而火名�;共工氏以水紀(jì)���,故為水師而水名;大皞氏以龍紀(jì),故為龍師而龍名����。

《漢書·百官公卿表》:《易》敘宓羲、神農(nóng)、黃帝作教化民�����,而《傳》述其官��,以為宓羲龍師名官�����,神農(nóng)火師火名����,黃帝云師云名�,少昊鳥師鳥名。自顓頊以來,為民師而命以民事���,有重黎�����、句芒、祝融�、后土�����、蓐收、玄冥之官,然已上矣�。

但仔細(xì)辯讀卻發(fā)現(xiàn)未必如此����。因?yàn)椤稘h書》是頗為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,整本書提到“炎帝”的時(shí)候只有三種情況,一是五方觀念里的南方之帝,其靈祝融、其星熒惑�����;二

是五德循環(huán)里的“以火承木”的炎火之帝�����,指替代伏羲氏的神農(nóng)氏;三是黃帝時(shí)期的那位傳奇人物�����,他有過一條泰山封禪的記錄(封禪書里神農(nóng)氏與炎帝并列����,見下引文)��,還有一條記錄是秦靈公祭祀炎帝的記錄(秦人炎黃皆祭)��。

可以看到�����,前兩種情況是觀念里的火德之帝����,后一種是指一個(gè)具體的歷史人物����,完全是兩回事�。更早的史料《逸周書》提到炎帝時(shí)�����,也是一個(gè)抽象觀念,“孟夏之月……其日丙丁,其帝炎帝,其神祝融”����。

炎帝(此形象為神農(nóng)氏)

《漢書·郊祀志》:南方炎帝赤靈祝融畤及熒惑星��。《漢書·律歷志》:稽之于《易》����,砲犧、神農(nóng)�����、黃帝相繼之世可知……

炎帝�����, 《易》曰:砲犧氏沒����,神農(nóng)氏作��。言共工伯而不王�,雖有水德����,非其序也����。以火承木,故為炎帝。教民耕農(nóng)���,故天下號曰神農(nóng)氏�����?����!妒酚洝し舛U書》:……神農(nóng)封泰山,禪云云��;炎帝封泰山�����,禪云云……��。

炎帝與神農(nóng)沒有關(guān)系的其他證據(jù)還有不少�,例如,神農(nóng)氏的活動區(qū)域,按照《管子·輕重》�����,是位于淇山之陽(河南);其他各種史料也可以看到�,神農(nóng)氏主要是在黃河中下游地區(qū)����。

而炎帝的活動區(qū)域在史料中并不確定,可以肯定的有三種情況:一是他曾泰山封禪(漢書�����、史記)�,位置在山東。

《史記·封禪書》里�����,神農(nóng)�、炎帝先后封禪���,可見不是同一個(gè)人�����;二是秦人祭祀炎帝����,暗示在西北�;三是《國語》提到炎帝成德于姜水�����,也暗示在西北�����?��?梢哉f����,炎帝作為真實(shí)人物,其地望與神農(nóng)氏并不一致�����。

神農(nóng)氏

記載上古事跡較多的戰(zhàn)國史料《世本》,也并未把炎帝與神農(nóng)混淆起來,該書提到神農(nóng)氏時(shí)���,主要是說他發(fā)明琴���、瑟及“和藥濟(jì)人”�。

《易經(jīng)》等又說神農(nóng)氏是上古農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的關(guān)鍵人物�,他播種五谷、發(fā)明耒梠����、“教民耕農(nóng)”等等��,可見是一位農(nóng)業(yè)�、音樂、醫(yī)藥方面的大師���。

而炎帝的形象非常模糊,可以確定的只有兩點(diǎn):一是他姓姜(世本);二是他是暴力的、軍事的、統(tǒng)治的人物�����,在《史記》中����,“炎帝欲侵陵諸侯”可以為證���。

史料中出現(xiàn)了這種復(fù)雜情況,漢代以后的學(xué)者就給出了各種觀點(diǎn)�����,最有代表性的觀點(diǎn)認(rèn)為,神農(nóng)氏是名號(上古天子)��,炎帝是末代神農(nóng)氏。

這種觀點(diǎn)的問題是:它不能解釋《國語》關(guān)于炎黃二帝有著相近身世的記載��,也不能解釋史記���、漢書里神農(nóng)���、炎帝并列出現(xiàn)的情況����。

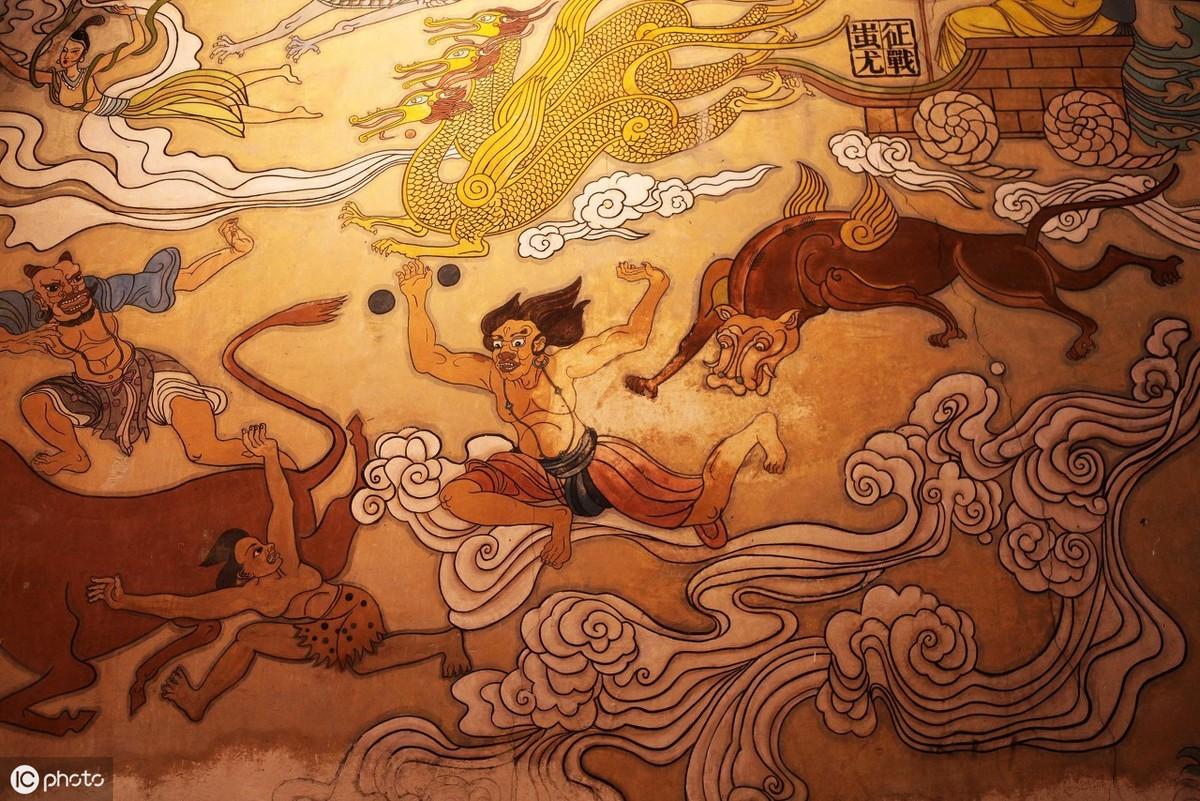

蚩尤九夷農(nóng)耕文化場景

二、炎黃二帝為至親關(guān)系

那么真實(shí)的炎帝是什么人物呢���?這個(gè)問題只能回到《國語·晉語》關(guān)于炎黃的身世記錄�,即“昔少典娶於有蟜氏�����,生黃帝、炎帝”。

這段史料的辯讀者往往忽視了上下文背景��,通讀全篇可以發(fā)現(xiàn)��,這段史料是晉國司空季子的對話,話題核心是上古貴族的“政治婚姻”����。上古姓氏皆有“女字旁”�,用不同的姓�����,是為了區(qū)分不同的母系���。

對話感嘆黃帝二十五子,只有青陽與蒼林“同德”于黃帝本人(因此姓姬)����,而此二人實(shí)際上不是同母所生。

緊接著又舉出少典所生的兩個(gè)同母兒子——黃帝與炎帝�����,他們一個(gè)與姬氏通婚�����,一個(gè)與姜氏通婚���,卻反目成仇���,歸根究底���,還是政治婚姻出現(xiàn)了錯(cuò)配���,所謂“異姓則異德”����,這里的“姓”是就是指政治婚姻。

陜西黃帝陵

《國語·晉語》:公子欲辭,司空季子曰:“同姓為兄弟���。黃帝之子二十五人,其同姓者二人而已��;唯青陽與夷鼓皆為己姓�。青陽��,方雷氏之甥也�。

夷鼓����,彤魚氏之甥也。其同生而異姓者�����,四母之子別為十二姓。凡黃帝之子���,二十五宗�����,其得姓者十四人為十二姓��。姬�����、酉、祁. 己��、滕、箴、任�、荀、僖�、姞、儇、依是也��。

唯青陽與蒼林氏同于黃帝�,故皆為姬姓��。同德之難也如是。昔少典娶於有蟜氏�,生黃帝�����、炎帝���。黃帝以姬水成����,炎帝以姜水成����。

成而異德,故黃帝為姬�����,炎帝為薑�����,二帝用師以相濟(jì)也,異德之故也。異姓則異德���,異德則異類����。異類雖近,男女相及��,以生民也�����。

同姓則同德�,同德則同心,同心則同志�。同志雖遠(yuǎn)���,男女不相及����,畏黷敬也����。黷則怨���,怨亂毓災(zāi)��,災(zāi)毓滅姓�����。是故娶妻避其同姓,畏亂災(zāi)也����。故異德合姓,同德合義���。

義以導(dǎo)利���,利以阜姓�。姓利相更�����,成而不遷���,乃能攝固�����,保其土房��。今子于子圉��,道路之人也��,取其所棄,以濟(jì)大事��,不亦可乎?”

根據(jù)考古和其他各種信息推測��,與黃帝通婚的姬��,當(dāng)為元妃西陵氏女����,即嫘祖���,西陵氏出自有蟜氏����,也就是黃帝家族最傳統(tǒng)的姻族;與炎帝通婚的姜�,當(dāng)為戎族����,即姜姓之戎�。所以�����,二人在各自的姻族背景影響下���,出現(xiàn)了“異德”�。

具體表現(xiàn)根據(jù)《史記·五帝本紀(jì)》����,就是中原衰亂��,黃帝竭力征伐����,天下諸侯剛剛服從的時(shí)候���,炎帝卻“欲侵陵諸侯”����,諸侯恐懼之下紛紛尋求黃帝的保護(hù),最終引發(fā)三場戰(zhàn)役,炎帝敗績�����。稍后��,作為諸侯的蚩尤作亂���,黃炎合力平定天下。

三�、神農(nóng)氏為上古天子神號

炎帝與神農(nóng)氏絕不等同���,而更可能是黃帝的兄弟,或同一集團(tuán)的不同分支�。那么神農(nóng)氏又是什么情況呢�?

根據(jù)考古資料可以推測�����,上古三皇�,包括神農(nóng)氏�,都是黃河中下游地區(qū)的新石器農(nóng)耕文化,分為諸多邦國,神農(nóng)氏應(yīng)該是很長一段時(shí)間的共主�����,有天子之位(史記言黃帝“代神農(nóng)氏為天子”)����。

后世一些史料搜集到了這些邦國的名稱�,《世本八種》提到了很多,如夙沙氏���、縉云氏、烈山氏等等���,這些都屬于黃淮地區(qū)的古老文明。

當(dāng)新石器時(shí)代末期���,這個(gè)中華文化的主要搖籃也出現(xiàn)了比較大的震蕩��,即《史記·五帝本紀(jì)》所言的“軒轅之時(shí)�����,神農(nóng)氏世衰����。諸侯相侵伐,暴虐百姓”���。

這時(shí)候黃炎二帝經(jīng)過史詩般的斗爭���,終于再次平定天下,并建立了更加廣闊的王權(quán)國家�,因此共同成為中華人文始祖����。