「篆字識(shí)讀」第一輯:與人有關(guān)的部首及篆字(24):口、叫���、舌

文/圖|王萬(wàn)平

在上期《篆字識(shí)讀23:自�、嗅����、皇��,自是一只鼻子�����,能辨別香臭也妄自尊大 》一文里��,我們解讀分享了與人有關(guān)的篆字“自”�、“嗅”��、“皇”����,有興趣的朋友可翻看��。

今天我們繼續(xù)解讀分享《與人有關(guān)的部首及篆字:口��、叫����、舌》。

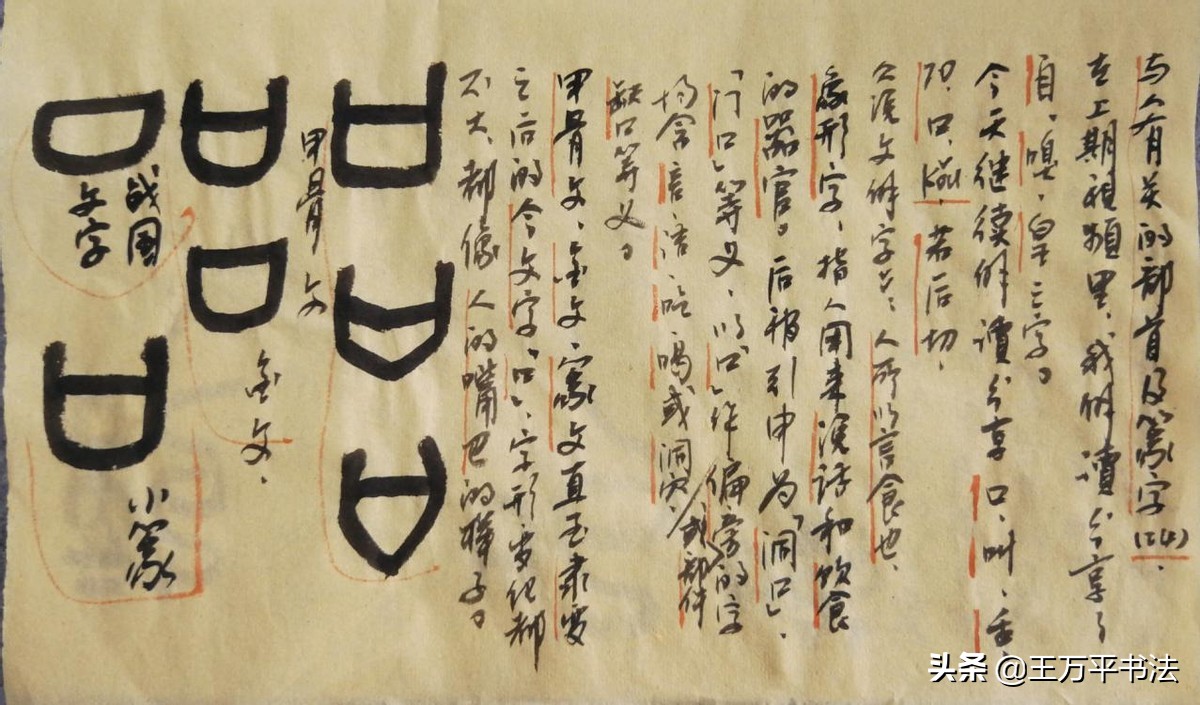

70����、口

70���、口

讀音:kǒu���,若寒切。

《說(shuō)文解字》:人所以言食也��。

象形字.指人用來(lái)說(shuō)話和飲食的器官�。后被引申為“洞口”��、“門(mén)口”等義�。以“口”作偏旁或部件的字���,均含“言語(yǔ)”�、“吃喝”或“洞穴”�、“缺口”等義。

甲骨文、金文�����、篆文直至隸變之后的今文字“口”,字形變化都不大���,都像人的嘴巴的樣子�����。

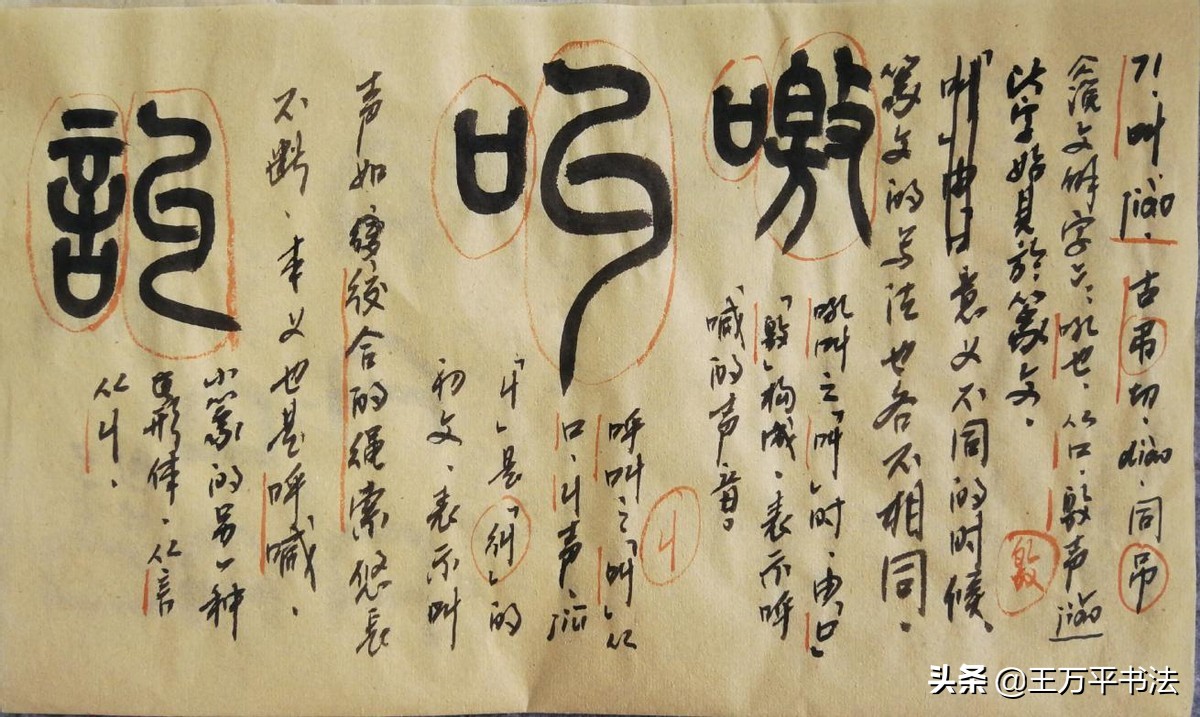

71、叫

71��、叫

讀音:jiào��,古弔(diào)切��。

《說(shuō)文解字》: 吼也�����,從口敫(jiào)聲。

此字始見(jiàn)于篆文。意義不同的時(shí)候���,篆文的寫(xiě)法也各不相同��。吼叫之“叫”時(shí)����, 由“口”���、“敫”構(gòu)成,表示呼喊的聲音�����;呼叫之“叫”從“口”�����,丩(jiū)聲�����?!皝L”是“糾”的初文,表示叫聲如絞合的繩索���,悠長(zhǎng)不斷。本意也是呼喊��。

小篆的另一種形體��,從言��、從丩�。

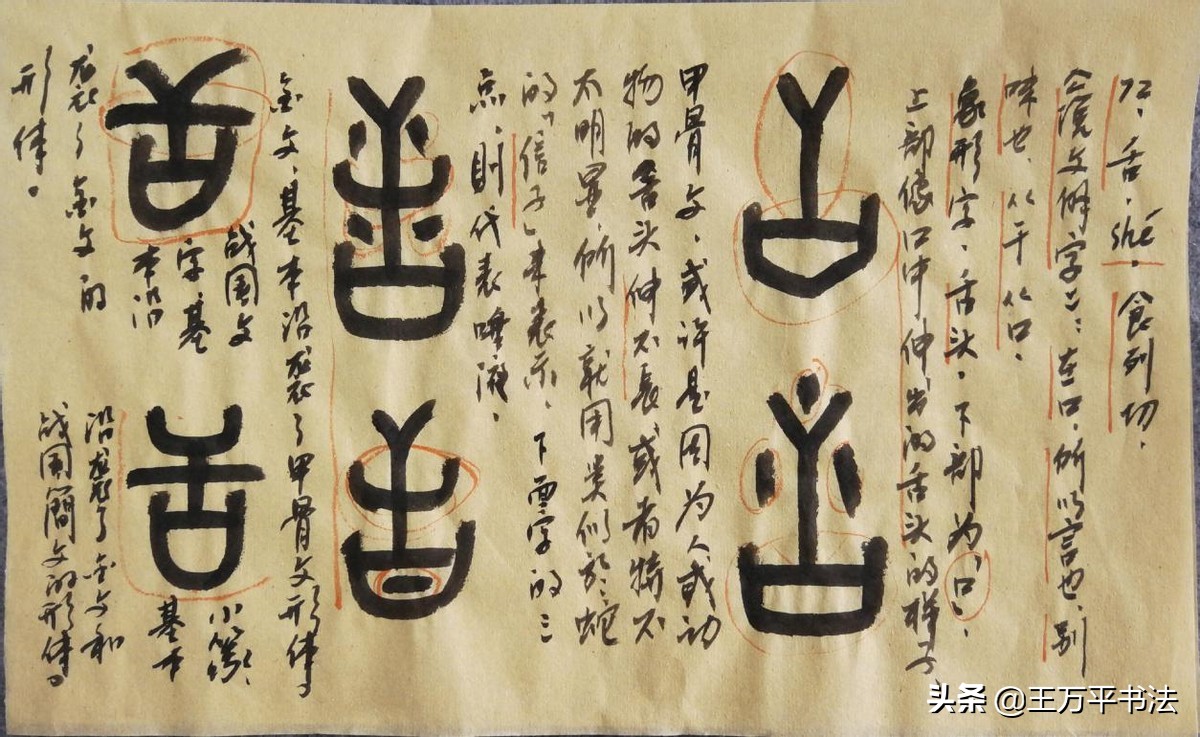

72��、舌

72、舌

讀音:shé�����,食列切����。

《說(shuō)文解字》:在口,所以言也�,別味也�����,從干從口。

象形字�����,舌頭下部為“口”�����,上部像口中伸出的舌頭的樣子��。

甲骨文���,或許是因?yàn)槿撕蛣?dòng)物的舌頭伸不長(zhǎng),或者特征不太明顯���,所以就用類似于蛇的“信子”來(lái)表示。下面字的三點(diǎn)則代表唾液�����。

金文,基本沿襲了甲骨文的形體��。 戰(zhàn)國(guó)文字��,基本沿襲了驚人的形體���。

小篆����,基本沿襲了金文和戰(zhàn)國(guó)簡(jiǎn)文的形體。

您好����!

感謝觀賞、點(diǎn)贊��、關(guān)注��、轉(zhuǎn)發(fā)�!

我是王萬(wàn)平�,古琴�����、書(shū)法職業(yè)教師。讀書(shū)���、彈琴、寫(xiě)字��,略有心得���,愿與您分享交流�。您有任何批評(píng)����、意見(jiàn)及建議�����,歡迎留言��,我們共同探討�����,共同學(xué)習(xí)。謝謝���!

篆字解讀往期圖文:

《篆字識(shí)讀22:耳、圣��、聽(tīng):每只聰慧的耳朵旁���,都有張逆耳的嘴 》

《篆字識(shí)讀21:看、眠���、瞬:眠字民冥要分清��,舜與寅天差地別 》

《篆字識(shí)讀20:眾�、省��、覓���,勸人反省位高減省����,文字有趣值得玩味 》

《篆字識(shí)讀19:目、眼���、眉���,就是先民創(chuàng)作的形象生動(dòng)的簡(jiǎn)筆畫(huà) 》