清朝道光二十年(1840年)���,英國(guó)對(duì)清朝發(fā)動(dòng)第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)��。戰(zhàn)爭(zhēng)歷時(shí)兩年,以清朝戰(zhàn)敗簽訂屈辱的《南京條約》而告終。在大多數(shù)人的印象中��,這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中英軍勞師遠(yuǎn)征�,人數(shù)有限,而清軍是倚仗本土進(jìn)行作戰(zhàn)����,具有人數(shù)優(yōu)勢(shì)���,之所以戰(zhàn)敗只不過是因?yàn)槲淦餮b備落后�,英軍船堅(jiān)炮利所致�����。

然而歷史事實(shí)卻并非如此����,清軍和英軍就武器而言是存在代差�����,落后了一些���。但在第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)的多次戰(zhàn)役之中�����,本土作戰(zhàn)的清軍實(shí)際上人數(shù)有時(shí)在戰(zhàn)場(chǎng)上反而還真沒英國(guó)軍隊(duì)多。

如1842年英軍進(jìn)攻鎮(zhèn)江市,有陸軍近7000人,而清軍方面則只有1600名八旗兵駐扎城內(nèi)�,2700名由四川�����、湖北���、浙江組成的援軍駐扎在城外。試想��,清軍武器裝備既不如英軍,在戰(zhàn)場(chǎng)上有時(shí)又沒有英軍人數(shù)多���,其戰(zhàn)敗也就是必然的了���。

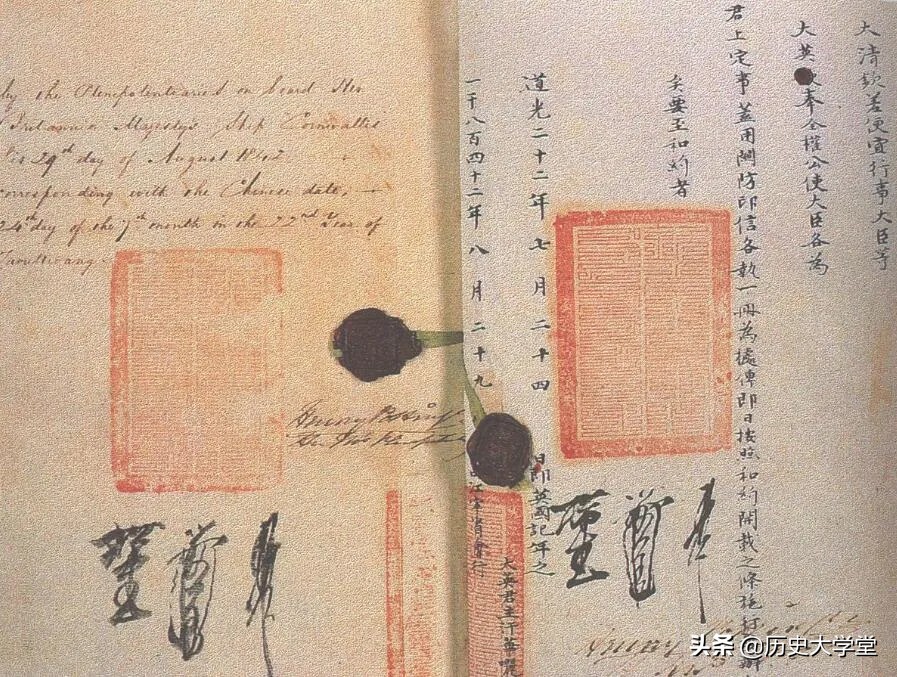

上圖_ 《南京條約》的中英文約本接縫處��,還有兩國(guó)代表的簽字蓋章

那么����,為什么鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中本土作戰(zhàn)的清軍反而有時(shí)還沒有英軍人多呢?

在回答這個(gè)問題前����,要先簡(jiǎn)單地說一下當(dāng)時(shí)清軍和英軍的人數(shù)對(duì)比。出于維護(hù)封建統(tǒng)治的需要��,清朝長(zhǎng)時(shí)間的維持了一支大規(guī)模的軍隊(duì)�����。

在道光時(shí)期,清朝有八旗軍隊(duì)二十萬���,綠營(yíng)兵六十萬左右��,同時(shí)期的英國(guó)正規(guī)軍只有不到十五萬��。英國(guó)雖發(fā)動(dòng)第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)���,但其還要考慮到全球范圍殖民以及在歐洲維持一定軍隊(duì)����,所以在第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)初期,英國(guó)軍隊(duì)只有七千人左右���,哪怕戰(zhàn)爭(zhēng)中間不斷增兵,到戰(zhàn)爭(zhēng)接近尾聲的時(shí)候,英軍人數(shù)也不過只有兩萬左右��。

清軍之所以有時(shí)戰(zhàn)場(chǎng)上還沒英軍人多����,主要有以下兩點(diǎn)原因:

上圖_ 清軍八旗兵

首先,清朝軍制的影響

如前文所述��,猛地一看好像清軍肯定是占據(jù)人數(shù)優(yōu)勢(shì)的,但在戰(zhàn)爭(zhēng)過程中由于清朝軍制的影響,清軍參戰(zhàn)人數(shù)是有限的�。

清朝二十萬的八旗軍分成兩部分��,一部分被稱為京營(yíng)八旗�,負(fù)責(zé)北京的守衛(wèi)��,人數(shù)有十萬左右��;另一部分為各地的駐防八旗�,除了分散在東北、西北新疆和蒙古等邊疆地區(qū)外�����,駐防八旗還在內(nèi)地以及南方的一些戰(zhàn)略要地進(jìn)行駐扎�,如西安、南京����、杭州、廣州等地�。

之所以這樣安排,是因?yàn)橐环矫嬉谥醒刖S持較重的兵力以壓制地方,另一方面是因?yàn)闈M清的統(tǒng)治者對(duì)由漢人組成且人數(shù)多于八旗三倍的綠營(yíng)兵充滿不信任����,駐防八旗分散在各戰(zhàn)略要地能夠起到監(jiān)視各地綠營(yíng)兵的作用。

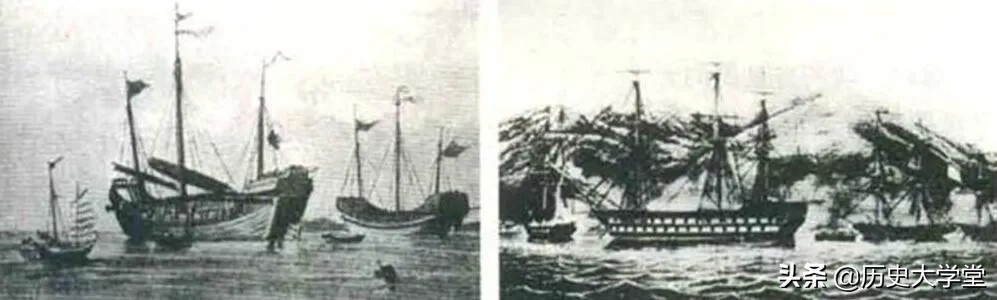

上圖_ 第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中的海上戰(zhàn)斗場(chǎng)景

綠營(yíng)兵作為清軍的主要組成部分����,其基本編制分為提、鎮(zhèn)��、協(xié)���、營(yíng)四級(jí)���,分散在各個(gè)省份��。和現(xiàn)代軍隊(duì)不一樣的是���,清朝的軍隊(duì)并非我們想的那樣是按編制集中在一起的��。

因?yàn)榍宄瘺]有近代意義維持治安的警察����,清軍的首要任務(wù)是維護(hù)清朝的統(tǒng)治,防止民眾造反。所以清軍除首先分散各省外��,又繼續(xù)在營(yíng)以下把士兵多則十幾人,少則幾人的分散在各個(gè)重要路口���、關(guān)卡、城門��、市鎮(zhèn)等地進(jìn)行駐扎����,由此進(jìn)一步分散了兵力�����。如清軍中號(hào)稱精銳的吳淞營(yíng)有兵一千一百人��,但實(shí)際集中在營(yíng)的士兵只有兩百人,其余八百多名士兵則分散駐扎在三十多個(gè)小關(guān)卡和市鎮(zhèn)上�,十幾人、幾十人的分散開。精銳如此�����,其余清軍的分散更是可想而知。

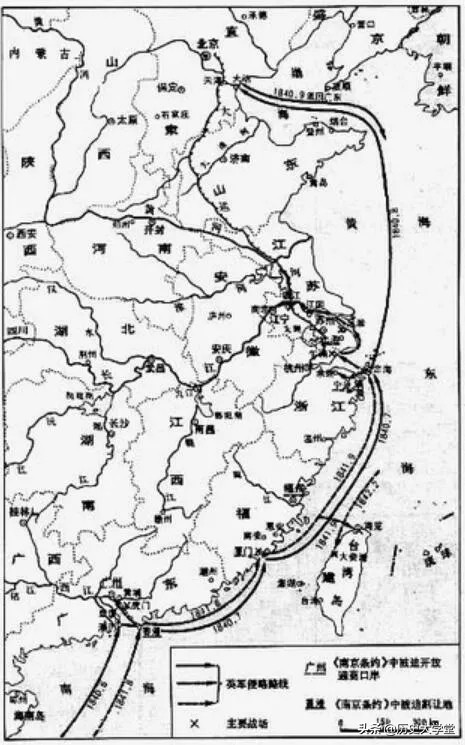

上圖_ 第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng) 示意圖

英軍第一次進(jìn)犯天津時(shí)�����,天津各營(yíng)的清軍本應(yīng)有近三千人�,但因?yàn)榇罅康氖勘鴵?dān)負(fù)著看守倉(cāng)庫(kù)���、城門甚至監(jiān)獄的任務(wù)�,所以真正可參戰(zhàn)的只有六百多人�。以至于當(dāng)時(shí)的直隸總督報(bào)告給道光皇帝,說:“除看守倉(cāng)庫(kù)監(jiān)獄城池暨各項(xiàng)差使外����,約止六百余名。葛沽��、大沽����、?��?诘热隣I(yíng),葛沽止額設(shè)兵一百余名�,余二營(yíng)均止數(shù)十名不等,兵力較單”�。

并且如前文提及的�,清軍分散各地的首要任務(wù)是防止老百姓造反,所以當(dāng)?shù)拦饣实巯铝罡鞯卣{(diào)兵支援沿海省份時(shí),各省只能一點(diǎn)點(diǎn)的從各處關(guān)卡幾個(gè)人幾個(gè)人的進(jìn)行拼湊���。調(diào)的兵還不能太多�����,調(diào)多了各地官府就壓制不住百姓�����。

像山東在調(diào)出三千名左右的士兵后,山東巡撫就給皇帝上折子�,說因抽調(diào)兵力過多感覺難以維持本省秩序��,請(qǐng)求皇帝不要再在山東進(jìn)行征調(diào)�。所以在這種軍制的影響下�����,清軍雖是本土作戰(zhàn)����,但有時(shí)戰(zhàn)場(chǎng)的士兵人數(shù)反而沒有英軍多�����。

上圖_ 清朝版圖

其次��,調(diào)兵的交通方式上存在差異

盡管清朝的八十萬大軍分散駐扎在全國(guó),但有的讀者可能會(huì)好奇,既然軍隊(duì)分散����,那由皇帝下令各省調(diào)兵增援不就罷了,就算每個(gè)省只能調(diào)兩三千人�����,那么多省份合在一起不也應(yīng)該是一個(gè)龐大的數(shù)字嗎����?其實(shí)想法是正確的,在戰(zhàn)爭(zhēng)中朝廷和皇帝也是這樣做的。但這里涉及到一個(gè)問題,就是清兵調(diào)兵的速度和英軍存在著很大的差異����。

英軍雖然戰(zhàn)爭(zhēng)初期人數(shù)不過七千���,后期也不過兩萬���。但需要注意的是�,清朝有漫長(zhǎng)的海岸線,作為入侵者的英軍艦隊(duì)要進(jìn)攻廣東還是浙江�����,亦或是天津�����,清朝方面都得不到具體信息����,這就意味著清朝要想在戰(zhàn)場(chǎng)上具備人數(shù)優(yōu)勢(shì)�,就必然在漫長(zhǎng)海岸線中的任何一個(gè)可能被英軍進(jìn)攻的城市進(jìn)行重兵布防,這絕不切實(shí)際�����,不要說八十萬軍隊(duì)����,哪怕是一百萬也難以應(yīng)付�。

上圖_ 左圖為清朝的大型兵船,右圖為英國(guó)的兵船

更何況��,經(jīng)歷了工業(yè)化后的英國(guó)軍艦移動(dòng)速度極快���,當(dāng)時(shí)英軍哪怕是從印度調(diào)援軍到中國(guó)也不過25天的時(shí)間,從進(jìn)攻定海到兵臨天津也只有35天���。而同時(shí)期的清朝在進(jìn)行調(diào)兵的時(shí)候�,由于車馬有限�、交通落后�,大部分清軍士兵只能沿著驛道奔赴戰(zhàn)場(chǎng)�。

據(jù)統(tǒng)計(jì)�,清軍調(diào)兵時(shí)哪怕是相鄰的兩個(gè)省也需要一個(gè)多月的時(shí)間�����,如果像是從四川這樣的內(nèi)陸省份抽調(diào)兵力支援浙江則需要數(shù)月的時(shí)間����。交通的落后造成了這樣一個(gè)非常耐人尋味現(xiàn)象���,就是英軍雖人數(shù)不敵清軍總?cè)藬?shù)多��,但其憑借軍艦可以整體快速移動(dòng)進(jìn)攻清朝沿海某一城市�,而當(dāng)?shù)氐那遘娙藬?shù)少且援軍一時(shí)半會(huì)到不了����,所以戰(zhàn)場(chǎng)上可能還沒有進(jìn)攻的英軍多�。

如戰(zhàn)爭(zhēng)開打后的第二年,清軍在浙江被擊敗�,道光皇帝慌忙調(diào)廣西兵一千人支援浙江�����,但等到廣西兵風(fēng)塵仆仆的到達(dá)浙江后,英軍早已攻入了長(zhǎng)江�,援軍雖跑了很遠(yuǎn)的路����,但并沒有真正參與戰(zhàn)爭(zhēng)。

又如剛開戰(zhàn)時(shí),在定海已失守十二天后���,遠(yuǎn)在北京的道光皇帝才剛收到林則徐發(fā)給他的關(guān)于戰(zhàn)前清軍方面的策略���,又過了三天,道光帝才從浙江方面得知了英軍已攻占定海的消息��。也就是說�����,浙江定海失守十五天后,皇帝才得到戰(zhàn)報(bào)�����。而就在道光皇帝下令從鄰近省份調(diào)兵奔赴定海參戰(zhàn)之時(shí)��,英軍已進(jìn)逼鎮(zhèn)江�。

上圖_ 林則徐(1785年8月30日-1850年11月22日),字元撫

綜上所述,清軍雖總?cè)藬?shù)達(dá)八十萬,但一方面由于其分散在全國(guó)各地且擔(dān)負(fù)各種雜務(wù)��,實(shí)際能夠參戰(zhàn)的軍隊(duì)有限����;又由于英軍可以憑借軍艦在沿?����?焖僖苿?dòng)�����,反可以集中有限兵力進(jìn)攻清軍駐守薄弱的地區(qū),而清軍受制于落后的交通方式�,除了援軍往往不能及時(shí)趕赴戰(zhàn)場(chǎng)外,哪怕是最高統(tǒng)治者也難以獲得及時(shí)的戰(zhàn)場(chǎng)信息而做出下一步軍事部署��。

所以在整個(gè)鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)十二場(chǎng)大規(guī)模戰(zhàn)役中���,只有廣州和浙東的戰(zhàn)爭(zhēng)清軍由于提前準(zhǔn)備而占據(jù)了人數(shù)優(yōu)勢(shì)之外����,其余十場(chǎng)大規(guī)模戰(zhàn)役清軍和英軍人數(shù)是差不多的��,甚至少于英軍。

作者:李光彩 校正/編輯:莉莉絲

參考資料:

【1】《清史稿》 中華書局 北洋政府設(shè)館編修

【2】《天朝的崩潰》 三聯(lián)書店 茅海建

【3】《中國(guó)近代史》 中華書局 李侃

【4】《中國(guó)近代史》 中國(guó)華僑出版社 蔣廷黻

文字由歷史大學(xué)堂團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作��,配圖源于網(wǎng)絡(luò)版權(quán)歸原作者所有