《將相和》是小學(xué)語(yǔ)文課本中的一個(gè)故事��,出自司馬遷的《史記·列傳第二十一 廉藺趙李》�����。廉頗“負(fù)荊請(qǐng)罪”主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤讓人感動(dòng),藺相如也為了趙國(guó)捐棄前嫌��,與廉頗成為“刎頸之交”����。

然而����,對(duì)廉頗的最終結(jié)局,老師在課堂上卻沒(méi)有告訴我們。司馬遷卻道出廉頗悲慘的結(jié)局,郁郁而終客死異鄉(xiāng)��。

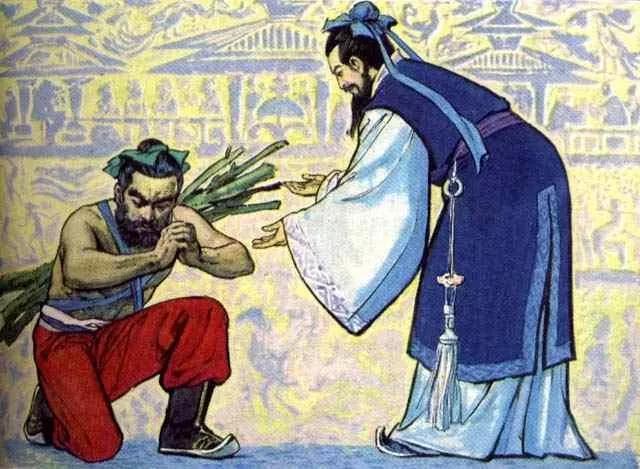

信平君廉頗畫(huà)像�。

讓我們一起走進(jìn)《史記》���,探究廉頗悲慘結(jié)局的原因��。

伐齊立功�,拜為上卿

在《史記》中司馬遷直接描寫(xiě)廉頗的文字并不多,而是通過(guò)“互文”的形式凸顯人物�����?�!盎ノ摹?�,通俗來(lái)講就是詳細(xì)描寫(xiě)甲���,對(duì)比來(lái)凸顯乙��。

《史記·列傳第二十一廉藺趙李》中共涉及到廉頗�����、藺相如�����、趙奢、李牧四位趙國(guó)戰(zhàn)將���。藺相如也曾帶兵打仗�,“(趙惠文王)二十八年�,藺相如伐齊�����,至平邑”����,是藺相如與秦澠池相會(huì)之后的八年。

“廉頗者����,趙之良將也����。趙惠文王十六年�����,廉頗為趙將伐齊,大破之�����,取陽(yáng)晉�����,拜為上卿,以勇氣聞?dòng)谥T侯?�!薄妒酚洝ち袀鞯诙?廉藺趙李》

“卿”,秦之前最高官員��,相當(dāng)于宰相���。分為上、中����、下三個(gè)等級(jí)�����。

趙惠文王十六年,即公元前283年,廉頗為將帶領(lǐng)趙軍伐齊,長(zhǎng)驅(qū)深入齊境�,攻取陽(yáng)晉(今山東鄲城縣西)�,班師回朝被封上卿��。

由此�,“以勇氣聞?dòng)谥T侯”。廉頗威震諸侯���,或許是因?yàn)槲鋵⒌挠職猓只蛟S是因?yàn)橼w國(guó)“上卿”高位��,絕對(duì)不應(yīng)該是武將能征善戰(zhàn)的智謀��。不然,逃亡之后��,在魏國(guó)����、楚國(guó)怎么會(huì)得不到重用呢���?

廉頗武將風(fēng)范���。

廉頗這次伐齊有兩個(gè)重要背景必須明確:

其一��,燕昭王二十八年��,也就是公元前284年�,以樂(lè)毅為聯(lián)軍總司令�,“(燕)與秦�����、楚�����、三晉(韓趙魏)合謀以伐齊����?��!饼R國(guó)在六國(guó)的攻擊下���,一潰千里,齊泯王逃亡����。濟(jì)西一戰(zhàn),諸侯班師回朝,燕國(guó)樂(lè)毅繼續(xù)追擊齊軍。

其二���,武靈王趙雍傳位給惠文王趙何���,在公元前298年��,廉頗之所以戰(zhàn)勝齊國(guó)應(yīng)該對(duì)趙武靈王“胡服騎射”變革的一次實(shí)踐檢驗(yàn)。

因此���,六國(guó)聯(lián)軍打敗齊國(guó)之后�,廉頗再去伐齊取陽(yáng)晉純屬捏軟柿子,而這也是“胡服騎射”變革的效果驗(yàn)證���。

所以��,對(duì)廉頗被封上卿值得思考���。趙國(guó)莫非是以此樹(shù)立標(biāo)桿�����,激勵(lì)更多將領(lǐng)脫穎而出�。還是有其他更深層次的目的呢���?

居功自傲���,負(fù)荊請(qǐng)罪

廉頗只是司馬遷拋出來(lái)的“磚”�����,藺相如才是重點(diǎn)介紹的“玉”��。

這篇列傳繼續(xù)行文��,“藺相如者�,趙人也,為宦者令(大太監(jiān)頭目)繆賢舍人(門客)?!焙?jiǎn)短介紹了廉頗�����,司馬遷突然切換鏡頭�,接下來(lái)大篇幅內(nèi)容是藺相如“完璧歸趙”的經(jīng)歷�。

藺相如第一次出使秦國(guó),完璧歸趙不辱使命���。趙惠文王認(rèn)為藺相如才能完全可以勝任大夫�,于是拜相如為上大夫���。

第二次陪同趙惠文王與秦昭王會(huì)于澠池(今河南澠池西)��,本來(lái)是一次秦趙結(jié)為友好聯(lián)盟的會(huì)議���,豈料秦國(guó)恃強(qiáng)凌弱��,處處刁難趙惠文王�����。面對(duì)秦國(guó)的威逼�,藺相如針?shù)h相對(duì)�,據(jù)理力爭(zhēng),不僅維護(hù)了趙國(guó)尊嚴(yán)�,也保全了趙惠文王的面子�����。

第一次出使秦國(guó)�,趙惠文王并未現(xiàn)場(chǎng)感受到藺相如的功績(jī)����,澠池之會(huì)趙王卻親身體會(huì)到藺相如在外交戰(zhàn)線居功至偉�����。因此,勝利回國(guó)之后�,趙惠文王大張旗鼓拜藺相如為上卿��,而且位次在廉頗之上����。

廉頗心中的傲氣點(diǎn)燃了怒火���,“我是帶兵打仗的將軍,攻城掠地野戰(zhàn)殺敵���,功勞是血汗拼搏來(lái)的,他藺相如只因?yàn)槟苎陨妻q而立功����,憑什么位次在我之上�����!”

負(fù)荊請(qǐng)罪主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤難能可貴�����。

廉頗居功自傲�,不僅質(zhì)疑藺相如的個(gè)人能力����,而且還詆毀他��,“且相如素賤人”���。如此還不算完�����,逢人就揚(yáng)言��,“別讓我碰見(jiàn)藺相如���,見(jiàn)一次羞辱一次���?!北┞冻鲆还闪髅チ?xí)氣。

“方藺相如引璧睨柱��,及叱秦王左右��,勢(shì)不過(guò)誅���,然士或怯懦而不敢發(fā)�。相如一奮其氣,威信敵國(guó)����,退而讓頗��,名重泰山��,其處智勇���,可謂兼之矣��!”————《史記·列傳第二十一 廉藺趙李》

當(dāng)藺相如取回來(lái)和氏璧斜視庭柱�����,當(dāng)面呵斥秦王侍從�����,最壞的結(jié)果不過(guò)是被砍頭,但一般士人往往因?yàn)槟懶∨橙醵桓胰绱?。相如一旦振奮起他的勇氣���,其威猛伸張壓倒敵國(guó)���?����;貒?guó)之后卻對(duì)廉頗謙遜忍讓�����,他贏得了比泰山還重的聲譽(yù)�。他處事中表現(xiàn)出智慧和勇氣���,可以說(shuō)是智勇兼?zhèn)渲税。?/p>

司馬遷對(duì)藺相如的評(píng)價(jià)——智勇兼?zhèn)?�,“互文”參照����,?duì)比之下廉頗稍微遜色了����。

“強(qiáng)秦之所以不敢加兵于趙者���,徒以吾兩人在也����。今兩虎斗����,其勢(shì)不俱生���,吾所以為此者�,以先國(guó)家之急而后私仇也����?��!薄妒酚洝ち袀鞯诙?廉藺趙李》

完璧歸趙是外交戰(zhàn)線尊嚴(yán)之爭(zhēng)�。

藺相如曾經(jīng)為大太監(jiān)頭目繆賢的門客���,“完璧歸趙”就是因趙王無(wú)人可用�,繆賢才舉薦了藺相如���。此時(shí)廉頗貴為趙國(guó)上卿�����,面對(duì)強(qiáng)秦?zé)o理要求卻無(wú)計(jì)可施��。

而澠池會(huì)晤則不同��,“趙王畏秦����,欲毋行”,用趙惠文王的恐懼烘了托藺相如的勇敢。況且�,趙惠文王在現(xiàn)場(chǎng)感受到藺相如與秦激烈交鋒��,再次見(jiàn)識(shí)了藺相如的個(gè)人能力����。

因此,廉頗鄙視藺相如�,甚至揚(yáng)言要羞辱藺相如����,這做法不是打了趙王的臉么�?“負(fù)荊請(qǐng)罪”背后真相�����,是因?yàn)樘A相如的話讓廉頗良心發(fā)現(xiàn)�,還是因?yàn)橼w王施加了壓力呢����?

趙奢破秦����,位列上卿

再看“趙奢者,趙之田部吏也?�!痹瓉?lái)是趙奢負(fù)責(zé)征收稅賦的小官吏����。平原君趙勝家試圖偷稅漏稅�����,只因?yàn)橼w奢不畏強(qiáng)權(quán)�����,秉公執(zhí)法����。

趙奢因?yàn)楸珗?zhí)法被舉薦。

“以君之富�,奉公如(依從���,遵守)法則上下平����,上下平則國(guó)強(qiáng)����,國(guó)強(qiáng)則趙固�����,而君為貴戚,豈輕于天下邪�����?”——《史記·列傳第二十一廉藺趙李》

趙勝原本想殺了他解恨,但是趙奢這番話打動(dòng)了他?�!八麐尩?����,竟是個(gè)人才”����,于是趙勝舉薦給趙惠文王�����,“王用之治國(guó)賦”,趙奢繼續(xù)老本行升級(jí)管理國(guó)庫(kù)去了。

如果趙奢管理國(guó)庫(kù)可能永遠(yuǎn)不會(huì)跟廉頗位于同列��。

機(jī)會(huì)��,是秦國(guó)送來(lái)的。

秦國(guó)攻打韓國(guó)���,軍隊(duì)駐扎在閼與(今山西和順縣西北)�。趙王深知韓趙唇齒相依����,救韓等于救趙。于是就征求廉頗��、樂(lè)乘的意見(jiàn),兩人答案“道遠(yuǎn)險(xiǎn)狹�����,難救”。

趙王不甘心又咨詢趙奢�����,“其道遠(yuǎn)險(xiǎn)狹�,譬(比喻)之猶兩鼠斗于穴中,將勇者勝?���!笨陀^條件都是一樣的��,但“狹路相逢勇者勝”���,趙奢提出看法不同���。

趙王看到了希望�����,“王乃令趙奢將���,救之”����。

趙奢一戰(zhàn)成名�����,從稅官轉(zhuǎn)行將軍��。

一來(lái)趙軍面對(duì)諸侯都畏懼強(qiáng)秦�;二者從稅務(wù)官轉(zhuǎn)行為將軍�����;三者客觀條件不可能取勝又戰(zhàn)勝�,趙奢憑此一戰(zhàn)成名,賜號(hào)“馬服君”,與廉頗�、藺相如同位�。

而趙孝成王時(shí),秦與趙在長(zhǎng)平對(duì)抗�,“趙使廉頗將攻秦�,秦?cái)?shù)(屢次)敗趙軍”�,可見(jiàn)廉頗并非智勇猛將,即使與趙奢相比也差了一大截���。

司馬遷對(duì)廉頗取陽(yáng)晉幾乎沒(méi)有記錄�,而與趙奢此戰(zhàn)取勝對(duì)比之下����,讓讀者不得不思考“上卿”與誰(shuí)更匹配,甚至懷疑廉頗的“上卿”賞賜有失公允�。

不僅如此�����,趙奢對(duì)陣秦軍解圍閼與,司馬遷還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道�,突出趙奢軍紀(jì)嚴(yán)明、賞罰分明�。

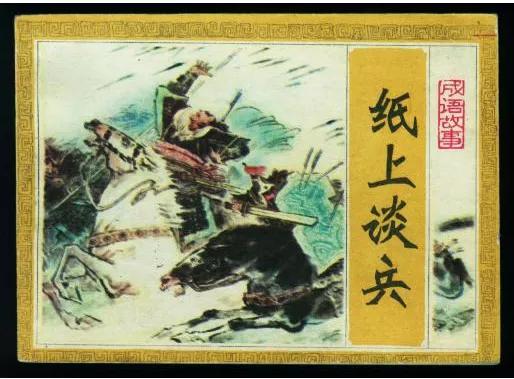

趙括代替廉頗時(shí)�����,相信有趙奢此戰(zhàn)的影響�����,趙王相信“將門虎子”����,豈料趙括是“紙上談兵”在行����,而缺乏作戰(zhàn)謀略�。此外,趙括他媽還道出趙奢能夠取勝原因,愛(ài)兵如子,用兵謹(jǐn)慎,善于“合變”(靈活應(yīng)變)�����。

而廉頗呢����?司馬遷對(duì)類似內(nèi)容根本沒(méi)有涉及。史家說(shuō)與不說(shuō)���,能說(shuō)和不能說(shuō)寓意豐富�。

屢被替代����,流亡異國(guó)

廉頗“負(fù)荊請(qǐng)罪”�,藺相如接受道歉�,“卒相與歡�,為刎頸之交。”廉頗除了藺相如應(yīng)該沒(méi)有幾個(gè)朋友,從司馬遷記載中推斷應(yīng)該是脾氣暴躁����、性格孤僻��。

秦趙長(zhǎng)平之戰(zhàn)����,廉頗被免去將軍之后���,門客一夜之間消失�。啥叫“患難見(jiàn)真情”,一下子驗(yàn)證了身邊都是什么人。廉頗門客還不如孟嘗君身邊的“雞鳴狗盜”之徒馮歡����。

趙括替代廉頗����,導(dǎo)致趙國(guó)加速滅亡�����。

“吁�����!君何見(jiàn)之晚也����?夫天下以市道交����,君有勢(shì)����,我則從君,君無(wú)勢(shì)則去���,此固其理也��,有何怨乎�?”——《史記·列傳第二十一廉藺趙李》

“唉�!您的見(jiàn)解怎么如此落伍�?天下之人都是做交易的方式做朋友�����。您有權(quán)勢(shì),我們就跟隨著您���;您沒(méi)有權(quán)勢(shì)��,我們就離開(kāi)�����。這本來(lái)就是常理�,有什么可抱怨的呢��?”

廉頗再次被起用為將時(shí)�����,這幫勢(shì)利的門客竟又回廉頗身邊,而且還振振有詞��。廉頗打算辭退這些門客�,豈料被這一番狡辯給說(shuō)服了�����;或者是廉頗太孤獨(dú)了�,沒(méi)有幾個(gè)知心人�����;又或者是廉頗性格孤僻、脾氣暴躁���,沒(méi)有人愿意跟他做朋友�����。

趙孝成王死后����,趙悼襄王繼任���,走馬換將�����,讓樂(lè)乘替代廉頗�����,具體原因不詳��。但是�����,廉頗竟然不服從調(diào)遣���,將前來(lái)接班的樂(lè)乘攆跑了��。當(dāng)然�,發(fā)泄完情緒�����,廉頗也只能逃亡�,到了魏國(guó)���。

廉頗總是被臨陣撤換有自身的原因�����,并不能只歸咎于趙王昏庸糊涂��,屢屢中了人家的離間計(jì)�。

“王行�,度道里會(huì)遇之禮畢,還�����,不過(guò)三十日���。三十日不還���,則請(qǐng)立太子為王,以絕秦望���。”——《史記·列傳第二十一廉藺趙李》

“大王,您放心去吧����。估計(jì)去返再加上會(huì)晤�,三十天足夠了�����。三十天您不回來(lái)�,那就立太子為趙王����,斷絕秦國(guó)以您要挾趙國(guó)的指望����。”

這是趙惠文王與秦昭王澠池會(huì)晤那次�,廉頗帶兵護(hù)送到邊境�����,跟趙惠文王話別說(shuō)的話�����。這哪里是送行���,簡(jiǎn)直是送死�����。趙惠文王聽(tīng)了心里會(huì)作何感受���?而且之所以會(huì)晤秦王,還是廉頗、藺相如極力鼓動(dòng)促成���,而藺相如陪同出席�。

這里除了證明藺相如能力�、膽識(shí)超過(guò)廉頗之外,還為說(shuō)明廉頗缺乏政治頭腦����,為后續(xù)屢屢不被信任埋下伏筆�����。

秦趙長(zhǎng)平之戰(zhàn)����,趙孝成王臨陣換將,趙括替代廉頗���;攻打繁陽(yáng)�����,趙悼襄王讓樂(lè)乘代廉頗����。陣前換將這是兵家大忌��,趙王豈能不知?是小人作祟,還是廉頗很難取信于人�����?

郁郁而終,客死異鄉(xiāng)

“廉頗居梁久之,魏不能信用。”雖然逃到了魏國(guó)�����,但是廉頗缺乏交際能力,久居大梁卻沒(méi)有贏得魏國(guó)對(duì)他的信任和重用�。

楚國(guó)聽(tīng)說(shuō)廉頗在魏國(guó)��,暗中派人去迎接他�����。廉頗雖做了楚國(guó)的將軍,卻沒(méi)有機(jī)會(huì)獲得戰(zhàn)功��,估計(jì)重要戰(zhàn)役仍然不敢委任于他�。

吳起、樂(lè)毅即使改換門庭�,仍然受到重用。而廉頗從趙國(guó)到楚魏都得不到重用,要么說(shuō)明廉頗帶兵打仗能力不行�����,要么說(shuō)明廉頗為人處世缺乏技巧,而且很難取信于人。

“國(guó)難思良將”�,趙國(guó)屢次被秦兵圍困���,趙悼襄王就想重新用廉頗為將���,廉頗也想再被趙國(guó)任用�。

“趙使者既見(jiàn)廉頗����,廉頗為之一飯斗米���,肉十斤,被甲上馬�,以示尚可用���。趙使還報(bào)王曰:‘廉將軍雖老���,尚善飯�,然與臣坐���,頃之三遺矢矣。’趙王以為老����,遂不召。”——《史記·列傳第二十一廉藺趙李》

“我思用趙人”,廉頗帶著遺憾客死異鄉(xiāng)�。

廉頗見(jiàn)到趙王派來(lái)的使者�����,胡吃海塞表示健壯����,又披上鐵甲上馬,說(shuō)明還可以上陣殺敵���。

使者回去卻報(bào)告說(shuō):“廉將軍雖然已老�����,飯量還很不錯(cuò),可是陪我坐著時(shí)�����,一會(huì)兒就拉了三次屎��?�!壁w王據(jù)此判斷廉頗老了,不能再召回使用了�����。

當(dāng)然���,使者因?yàn)槭帐芄_(kāi)賄賂而故意說(shuō)壞話�����,因?yàn)楣_(kāi)與廉頗有仇怨���。廉頗朋友沒(méi)有幾個(gè)��,結(jié)怨的人卻不少。

廉頗被閑置太久而抑郁�,嘴邊常叨咕一句話,“我思用趙人����!”(“我想指揮趙國(guó)的士兵啊�����?���!保┳罱K郁郁而終,客死壽春(今安徽壽縣)�����。

《千字文》中有“起翦頗牧����,用軍最精”說(shuō)法,白起��、王翦�����、廉頗、李牧被稱頌為戰(zhàn)國(guó)四大名將�����。司馬遷大概不同意這個(gè)說(shuō)法,所以對(duì)廉頗事跡的記載��,不像李牧、趙奢��、藺相如那么細(xì)致����,不過(guò)“互文”對(duì)比中能夠猜測(cè)如此。