今天要講一位老人家�,出生在天津,祖籍浙江慈溪�����。關(guān)于他的文章,相信很多人讀書時(shí)候就看到過�����,比如這一篇《挑山工》。

還有這段��,“朋友送我一對(duì)珍珠鳥。放在一個(gè)簡(jiǎn)易的竹條編成的籠子里���,籠內(nèi)還有一卷干草�,那是小鳥舒適又溫暖的巢���。有人說,這是一種怕人的鳥�����。”熟悉嗎�����?

馮驥才�,他還是個(gè)“斜杠青年”。

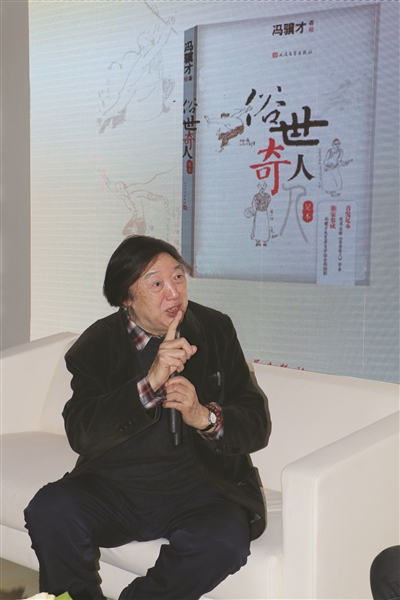

提到馮驥才�����,幾乎是人人皆知��,因?yàn)樗奈恼率橇x務(wù)教育語(yǔ)文課本里的常客����,例如《刷子李》�����、《泥人張》等����。

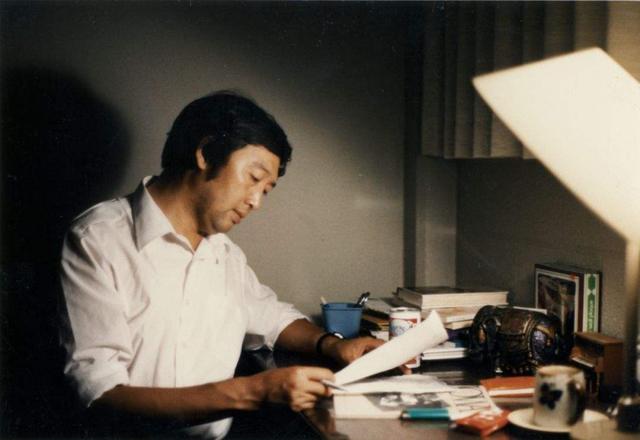

他以寫小說見長(zhǎng)����,筆下人物凝練傳神�����,著筆畫意活潑幽默���,個(gè)中情理耐人回味��,是當(dāng)之無(wú)愧的小說高手����。至今���,他出版各類作品250多種���。

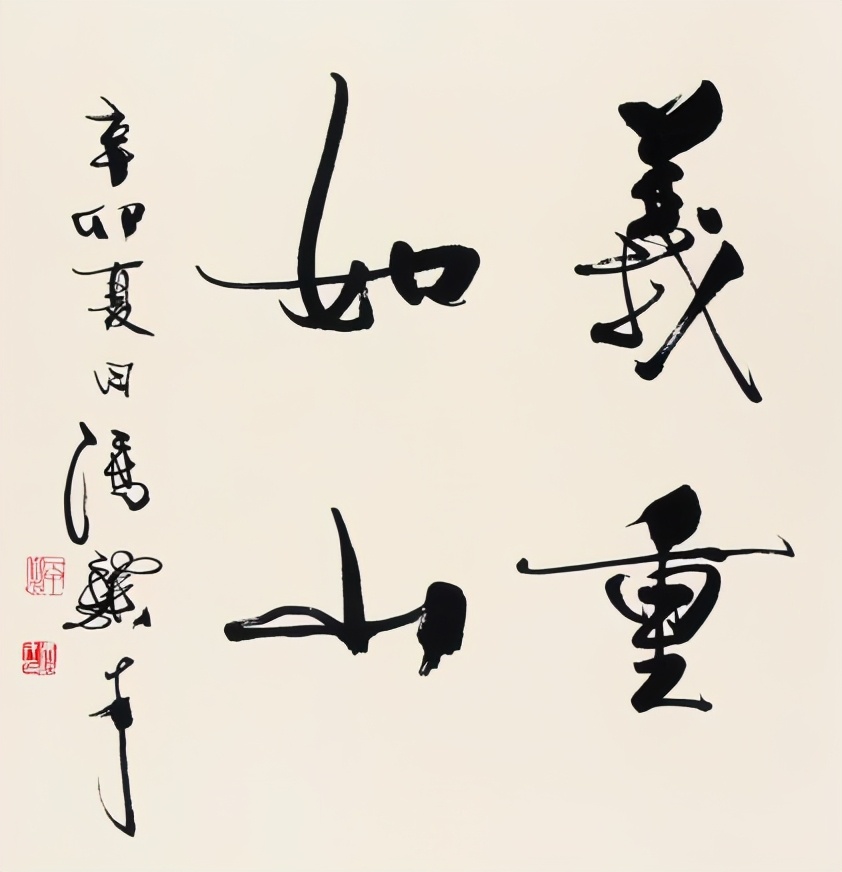

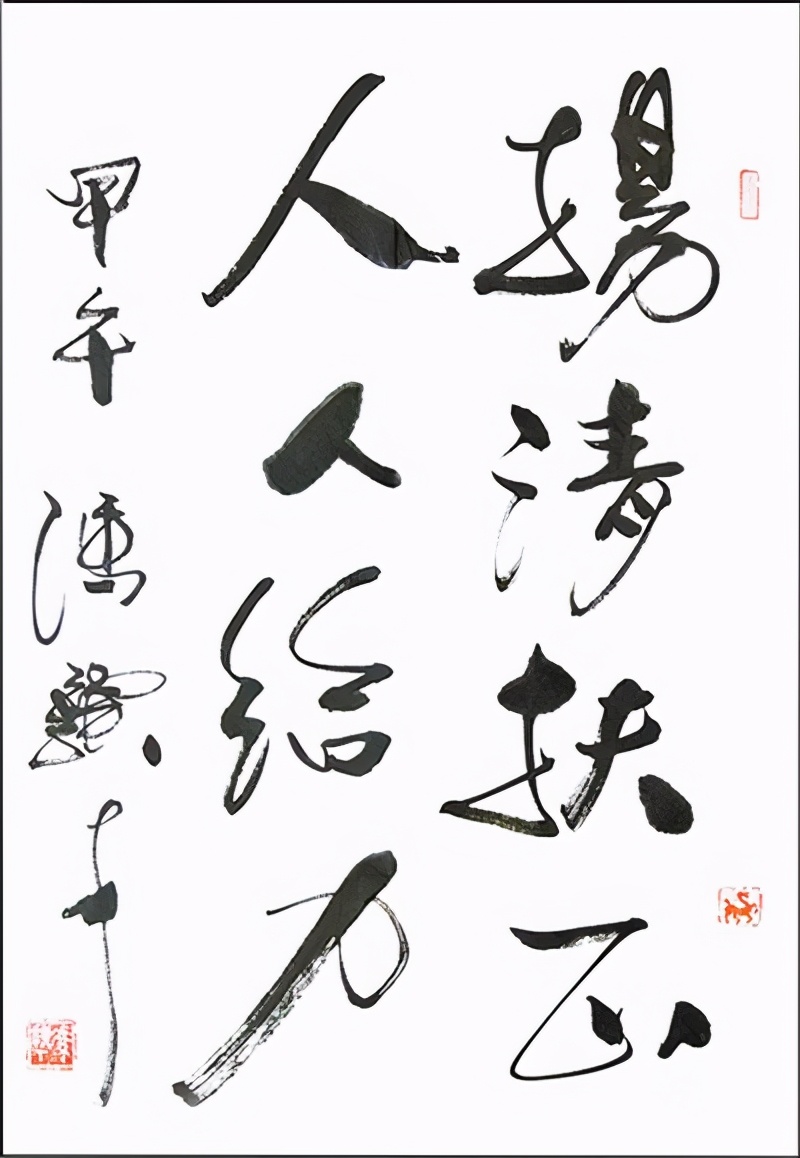

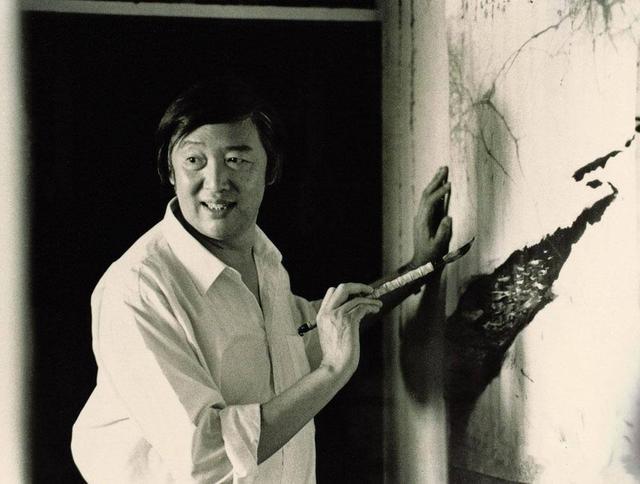

他畫技精湛��,曾辦過23次畫展�����,被評(píng)論界稱為“現(xiàn)代文人畫的代表”�。

然而很多人卻不知道他還是個(gè)“斜杠青年”。

如今,馮驥才擔(dān)任中國(guó)民間文藝家協(xié)會(huì)副主席,依舊通過繪畫和寫作來(lái)支持他的保護(hù)文化遺產(chǎn)的工作��。用“鐵肩擔(dān)道義����,妙手著文章”來(lái)評(píng)價(jià)他�,是再合適不過了。

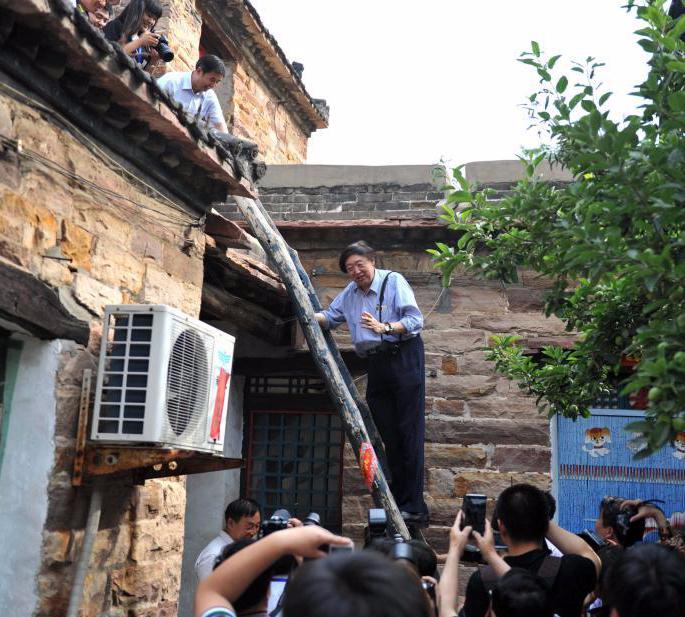

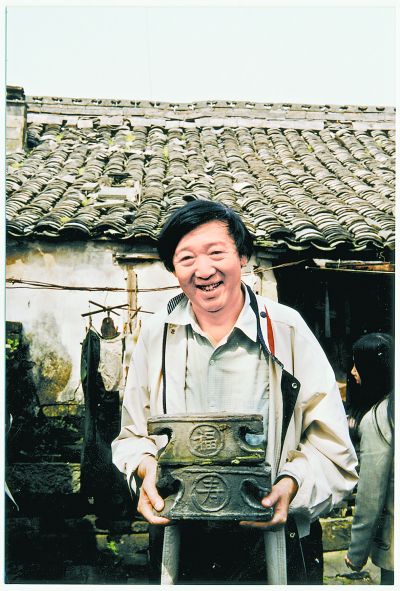

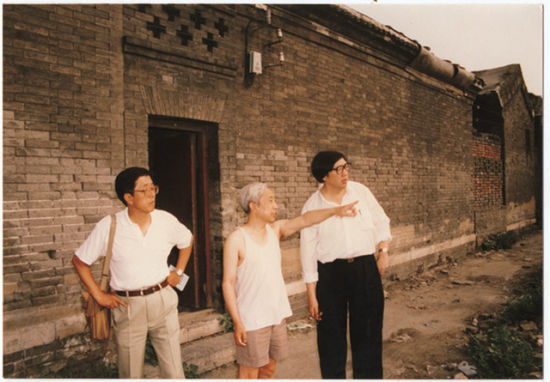

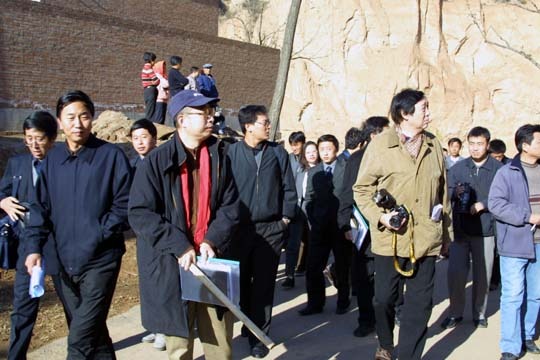

在創(chuàng)作盛年,他又從文學(xué)創(chuàng)作轉(zhuǎn)身���,致力保護(hù)城市歷史�、搶救民間文化���,被譽(yù)為“中國(guó)古村落保護(hù)第一人”�����。從作家、畫家���,到非遺文化保護(hù)人,他如同一個(gè)“斜杠青年”��,身份一直在變換�����。

馮驥才����,他是個(gè)“不務(wù)正業(yè)”的作家���, 熱衷保護(hù)古村落��。

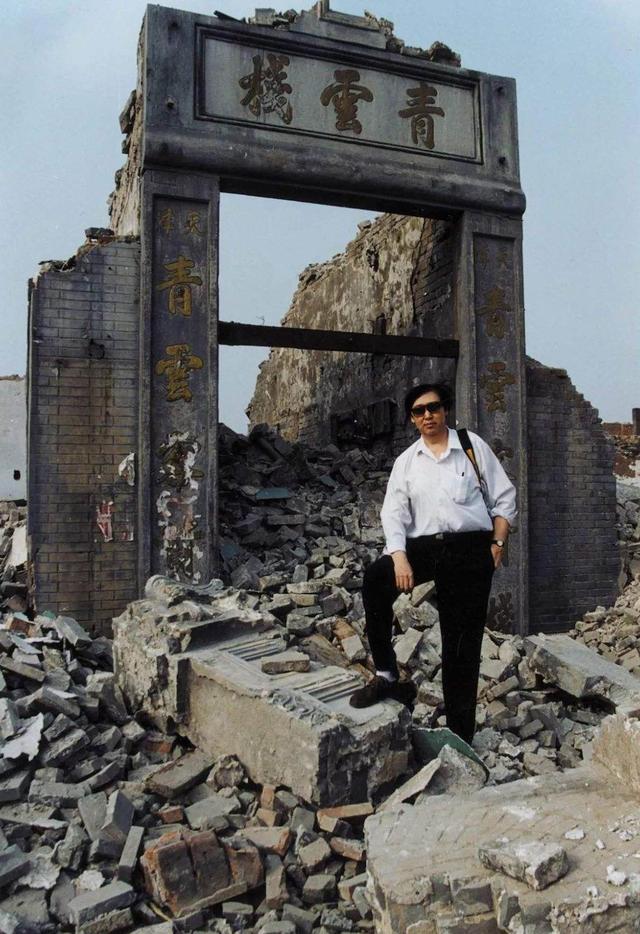

1999年,馮驥才驚聞天津估衣街要拆,從大錘下?lián)尰?600件文物��。

多年前,當(dāng)馮驥才意識(shí)到傳統(tǒng)文化斷裂的嚴(yán)重性,文章也不寫了,畫也不畫了����,趕緊去保護(hù)古村落�。 2009年開始,他就建立了中國(guó)第一個(gè)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)數(shù)據(jù)中心���,此前很少有部門���、機(jī)構(gòu)或個(gè)人關(guān)注這個(gè)事情。也因此����,率先急迫地關(guān)注這個(gè)事情的“文藝家”馮驥才被冠上了“古村落保護(hù)斗士”這個(gè)稱號(hào)����。 他說�,“保護(hù)傳統(tǒng)村落,比保護(hù)萬(wàn)里長(zhǎng)城還要偉大����?�!?/p>

馮驥才��,天津人����。

1942年2月9日馮驥才生于天津��,祖籍浙江寧波����。

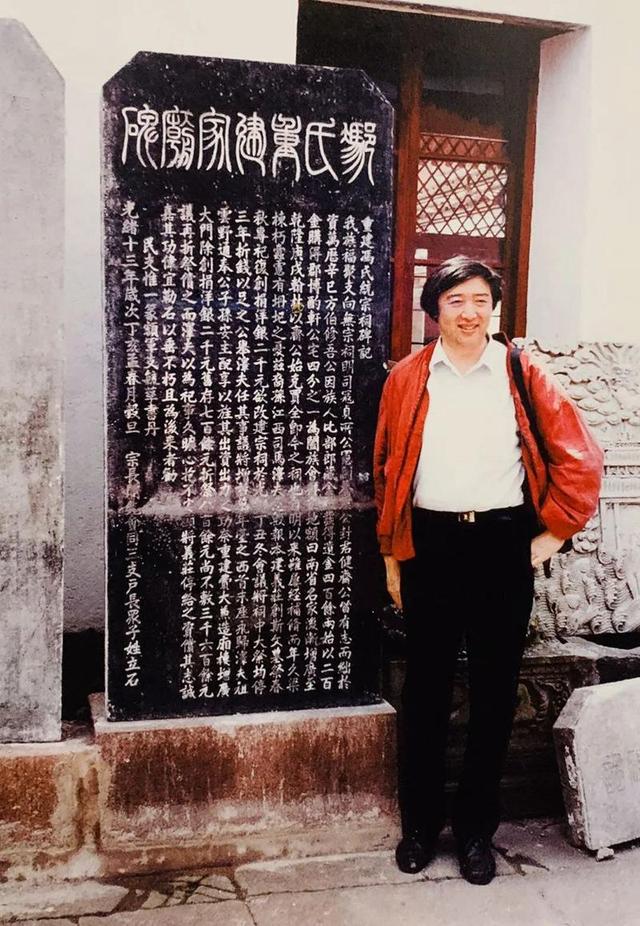

馮驥才祖居博物館位于浙江省寧波市江北區(qū)民主路159-1號(hào)����。馮驥才是寧波慈城大族馮氏的后裔���。慈城素有“俞家谷�����,馮家屋”和“馮半城”之說�。為了支持家鄉(xiāng)的文化建設(shè),豐富建設(shè)中的家鄉(xiāng)博物館的館藏��、陳設(shè)�����,創(chuàng)造出獨(dú)有的文化空間和藝術(shù)品位,馮驥才多次向家鄉(xiāng)、祖居進(jìn)行文化捐贈(zèng)��。2016年4月23日���,馮驥才祖居博物館開館�。

馮驥才的家族居住在慈城已有1700余年的歷史�。始遷祖為馮冕,為漢末從北方來(lái)慈城為官的句章縣令,后因戰(zhàn)亂動(dòng)蕩�,回家之路被切斷,遂隱居于今天的慈城八字橋村。被譽(yù)為“慈溪第一大戶”的馮氏家族由此發(fā)祥。

馮驥才的五代祖馮汝霆���,是個(gè)監(jiān)生���,成為當(dāng)時(shí)馮家第一個(gè)真正的讀書人����。從馮汝霆開始��,也就是從道光到光緒年間的五十多年里,馮驥才家族里竟然走出了13個(gè)舉人��,這不能不說是個(gè)奇跡���!

科舉考試的難度之大,梁?jiǎn)⒊?jīng)描述過:“邑聚千數(shù)百童生,拔十?dāng)?shù)人為生員����;省聚萬(wàn)數(shù)千生員���,拔百數(shù)十人為舉人���?!倍瘸邱T家在這么短的時(shí)間里走出了13個(gè)舉人���。數(shù)代以后���,馮驥才成為中國(guó)享譽(yù)海內(nèi)外的著名文化人���,或可從家族的歷史傳承中找到解碼的線索��。

馮驥才的曾祖���、馮汝霆的第五子馮可銑是監(jiān)生����。馮可銑的兒子馮家藇,也就是馮驥才的爺爺��,20歲不到即離開慈城去北方做生意��,并于晚清時(shí)期定居天津�。民國(guó)時(shí)�����,開了天津最大的飯店——“福祿林中西大飯店”����。而馮驥才的父親馮吉甫�,則在慈城老家與母親生活在一起����。直至1920年,母親去世����,隨父親定居天津�。

慈城的馮家�����,因?yàn)槌隽笋T驥才,受到業(yè)界關(guān)注����。

馮驥才����,是新時(shí)期用文學(xué)變革社會(huì)的先鋒�。

近代以來(lái)����,慈城在天津的作家有兩位���,其中一位就是馮驥才�����。

馮驥才的創(chuàng)作���,無(wú)疑為中國(guó)現(xiàn)代派文學(xué)開拓出一方全新的天地��,其中傾瀉了豐富的傳統(tǒng)文化知識(shí),比如《三寸金蓮》的裹小腳習(xí)俗����,而在《感謝生活》中���,美術(shù)學(xué)院學(xué)生華夏雨的身上�����,就是他對(duì)民間文化的情懷���,富含民間的文化元素和生活內(nèi)容,文學(xué)之根和文化思考深深扎入民族文化的土壤�。

馮驥才:父親給了我第二次生命����。

我出生的1967年����,正是文化大革命的第二年�,父親家��、母親家都被抄了家,當(dāng)時(shí)是父親人生的最低谷���。父親給我取名馮寬,是希望我的未來(lái)寬闊坦途��,逢事必寬。也正是“文革”的原因��,父母看不到自己的未來(lái)���,所以沒有再要第二個(gè)孩子��。于是�����,我就成了那個(gè)時(shí)代少有的獨(dú)生子�。

我出生不久��,便被送到外婆認(rèn)識(shí)的一個(gè)托兒戶家寄養(yǎng)����。我的托兒戶是個(gè)老太太����,背有些駝��,身體不好���,但人非常溫和,慈愛��,我叫她“老朋友”�,一個(gè)特別又親切的稱呼�。老朋友年輕時(shí)家境不錯(cuò),只是由于健康原因沒有嫁人�,孤身一人���,靠給親戚朋友帶小孩為生��。老朋友待我如自己的孩子一樣,傾注了親人般的愛。

上小學(xué)后����,我回到了父母身邊�����,全家住在一棟老式三層樓房的頂樓���,外面有一個(gè)大露臺(tái)。然而,一場(chǎng)突如其來(lái)的災(zāi)難無(wú)情地摧毀了我們這個(gè)家���,這就是1976年7月28日的唐山大地震�。……突然,地動(dòng)山搖�,屋子劇烈地抖動(dòng)起來(lái)。

父親當(dāng)過運(yùn)動(dòng)員�����,反應(yīng)快,一把將熟睡的我從行軍床上拉起來(lái),護(hù)在身下����,緊貼著外面是露臺(tái)的那面墻����。此時(shí)�,屋子搖晃得愈加猛烈�,房頂已開始坍塌,靠胡同的那面墻被拋了出去,更可怕的是我睡的那個(gè)行軍床早已被埋在磚瓦之下�。后來(lái),我們?nèi)齻€(gè)人憑著一絲微光�����,摸索著�,從廢墟般的樓房中爬了出來(lái)��。

大地震奪走了無(wú)數(shù)的生命,我想,是父親給了我第二次生命�����。

馮驥才:家庭是世界上唯一可以不設(shè)防的地方。

我的故鄉(xiāng)給了我的一切�����。

對(duì)于一些作家來(lái)說,故鄉(xiāng)只屬于自己的童年���;它是自己生命的巢穴,生命在那里誕生�;一旦長(zhǎng)大后羽毛豐滿�,它就遠(yuǎn)走高飛�����。但我卻不然,我從來(lái)沒有離開過自己的家鄉(xiāng)���。

我喜歡在夜間回家��,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到家中亮著燈的窗子����,一點(diǎn)點(diǎn)愈來(lái)愈近。一次一位生活雜志的記者要我為“家庭”下一個(gè)定義���。我馬上想到這個(gè)亮燈的窗子����,柔和的光從紗簾中透出��,靜謐而安詳���。我不禁說:“家庭是世界上唯一可以不設(shè)防的地方?���!?/p>

馮驥才的妻子叫顧同昭。

60年代初����,他倆是同一街道的待業(yè)青年�����,一起到書畫社學(xué)畫�����,因?yàn)槟酉嘟?,氣質(zhì)相似,曾被誤認(rèn)為是兄妹�����。兩人志趣相投�,彼此萌生愛情,自由戀愛���。

兩人定于1971年1月1日結(jié)婚����。那時(shí)候人們都沒錢����,婚前,馮母拿出全家生活費(fèi)的一半——二十塊錢�,讓兒媳買件新衣服�。顧同昭買了一件藍(lán)褂子���。新娘子應(yīng)當(dāng)穿得鮮活一些�����,但顧同昭覺得,藍(lán)褂子平常能穿�����,要是買一件紅褂子��,那只能穿一回����,結(jié)完婚就穿不出去了��。婆婆覺得不行���,又拿出最后二十塊錢�����,給兒媳婦買了一件紅棉襖�����。

舉行婚禮這天����,馮驥才騎著一輛破自行車,把新娘子接到新房里——一間八平米的小屋��,只有一塊床板���、一張舊書桌����,連一床新被子也沒添置�����。當(dāng)時(shí)他們倆的收入是浮動(dòng)的,平均每月幾十塊錢��,最少的時(shí)候���,馮驥才月收入七塊,顧同昭三塊!顧同昭疼愛馮驥才勝過自己��。她買一毛錢肉餡,做成丸子湯����,讓馮驥才吃丸子�,自己吃青菜,喝湯�����。

1974年�����,他倆被分配到市工藝美術(shù)廠�,算是有了正式工作�����,生活逐漸好轉(zhuǎn)。

顧同昭是一個(gè)才女��,擅長(zhǎng)仿古畫��,她設(shè)計(jì)的羽毛畫��、貝雕畫,顯示出清新的格調(diào)��。她曾用五天時(shí)間在一只鴨蛋上����,把一百名神情各異的古代兒童玩耍嬉笑的場(chǎng)面���,維妙維肖地畫了出來(lái)�����。這只彩蛋被送往波蘭國(guó)際博覽會(huì)展出,各國(guó)人士紛紛稱奇���?���?墒?���,為了丈夫的事業(yè),她在事業(yè)上做出了犧牲����,將更多的精力投入到家庭。

80年代,馮驥才成名�����,作品征服了越來(lái)越多的讀者,也打動(dòng)了一些年輕姑娘的心��。少女們用滾燙的字句向馮驥才傾吐綿綿情意,有的在信里還夾著照片����、刺繡�����。馮驥才統(tǒng)統(tǒng)交給顧同昭。馮驥才的作品凝結(jié)著妻子的心血。

顧同昭在藝術(shù)上十分敏感,每當(dāng)動(dòng)筆之前��,馮驥才總要和妻子商討,寫完之后先讓妻子看一遍�,然后按照妻子的意見進(jìn)行修改和潤(rùn)色�。不少膾炙人口的名篇�����,都是這樣創(chuàng)作出來(lái)的。

80年代中期,馮驥才被推選為天津市文聯(lián)常務(wù)副主席�����。文聯(lián)下屬九個(gè)協(xié)會(huì),要辦三個(gè)文藝刊物�����,要管對(duì)內(nèi)��、對(duì)外藝術(shù)家的送往迎來(lái)��,還在籌建文聯(lián)大樓……馮驥才忙忙碌碌,只有晚上10點(diǎn)鐘以后可以寫三四個(gè)小時(shí)的東西�����,但他仍堅(jiān)持創(chuàng)作了《怪世奇談》《一百個(gè)人的十年》等作品����,這和妻子的支持也是分不開的����。

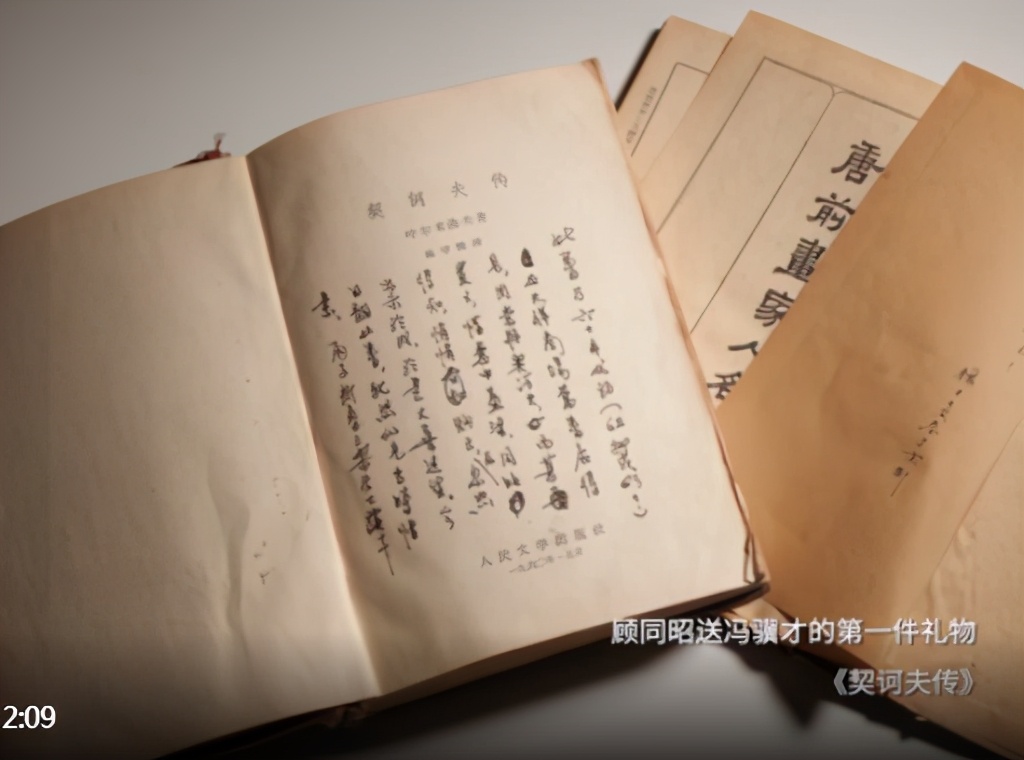

他愛她,她懂他�����,兩人相愛相知,始終陪伴����,愛情永遠(yuǎn)都是那么的美好���!馮先生在講他這份“定情信物”時(shí)��,眼神含笑,滿滿的都是對(duì)夫人的愛……

他們的定情信物是什么?你猜�!

我驕傲地說——我的母親�!

熟悉馮驥才的人都知道�,只要他人在天津���,每周二和周六這兩天下午5點(diǎn)之后,他是閉門不待客的——這是他給母親預(yù)留的“專屬親子時(shí)間”�,無(wú)論春夏秋冬,嚴(yán)寒酷暑����,雷打不動(dòng)���。

每次馮驥才去見母親����,年逾百歲的馮母必定會(huì)提前梳妝打扮�,洗臉擦油�����,穿上珍藏的旗袍,滿心歡喜地等候兒子���。因?yàn)槟赣H知道心愛的兒子要來(lái)�,她希望通過這種充滿“儀式感”的親情會(huì)面方式,把自己最佳的狀態(tài)��、最好的面貌呈現(xiàn)給兒子��,讓兒子覺得母親還很健康���,很精神����,工作時(shí)能徹底放心�����。所以每次的相處時(shí)光��,都洋溢著無(wú)盡的溫馨和快樂�。

無(wú)論什么時(shí)候,只要提到母親�����,馮驥才的表情就會(huì)變得十分溫柔���,暖意十足�����。他的手機(jī)里�,存了母親的很多生活照,有的笑容溫暖,有的端莊清雅�,有的眼神清澈,每當(dāng)累了��、困了���,就拿出來(lái)看一眼����。馮驥才常動(dòng)情地對(duì)人說:“現(xiàn)在,母親是我的女兒���。母親老了���,我要把她當(dāng)做女兒一樣愛惜她���,擱在手心里����,保護(hù)她……”那份默默的溫情和孝道��,足以溫暖整個(gè)世界。

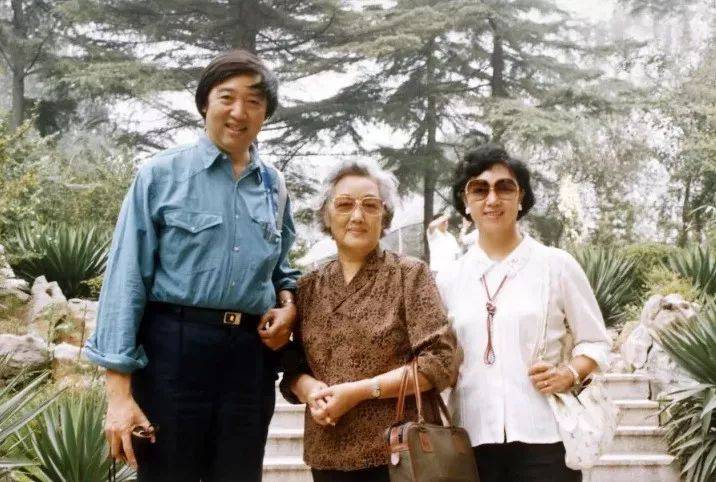

馮驥才近照,與太太顧同昭撞臉被誤認(rèn)兄妹���,103歲母親精神矍鑠。

2月6日晚�����,前“央視一姐”朱迅在某短視頻平臺(tái)曬出一段專訪作家馮驥才視頻片段,配文稱“只要父母在�,我們就永遠(yuǎn)都是小孩子”�����。曝光的視頻中,馮驥才與主持人朱迅圍繞著“孝道”談天論地�,前者亦是罕見曝光103歲老母親戈長(zhǎng)復(fù)的近況。

畫面中�,馮驥才���,絲毫不像是年近耄耋之年(79歲),較同齡人年輕太多!

103歲的馮驥才母親戈長(zhǎng)復(fù)戴著老花鏡�����,一臉慈祥�����。

老人家103歲大壽當(dāng)日���,兒子�、兒媳孝順前來(lái)祝壽讓其喜笑顏開�,緊緊握住79歲兒子的手,站在后面留著短發(fā)的則是其馮驥才的太太顧同昭���。

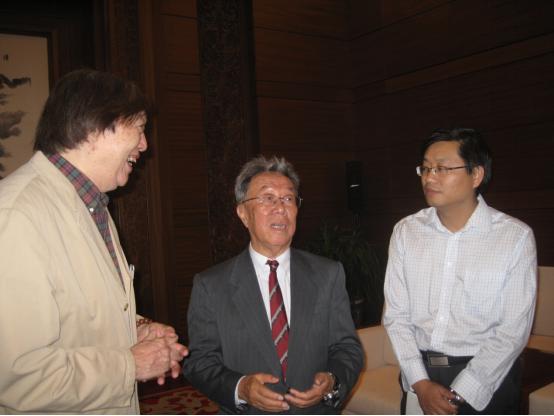

俗話說“不是一家人不進(jìn)一家門”,馮驥才與顧同昭無(wú)論是五官長(zhǎng)相還是儒雅氣質(zhì)上都十分相近,撞臉夫妻倆曾被不少人誤認(rèn)成兄妹關(guān)系����,頗有夫妻相����?����;橐鑫迨陙?lái)���,馮驥才與太太相敬如賓、舉案齊眉����,羨煞旁人���!

好朋友們都習(xí)慣叫他“大馮”,今年�����,大馮就滿79歲了��。(1942年2月9日,79歲)

他的近朋親友似乎比他自己的感慨還要多�����。作家王蒙回憶起他們第一次見面:“大馮當(dāng)時(shí)笑得真誠(chéng)����、純真�,讓人忍不住想摟住他好好親一口�?!?/p>

外人看他不像年逾古稀的老者,他也自嘲“忘記年齡所以永遠(yuǎn)年輕”����,但確實(shí)很多時(shí)候,“勁頂不上來(lái)了”���。歲月給了他責(zé)任心和緊迫感。

馮驥才說�����,現(xiàn)在,我們的文明還在��,傳統(tǒng)文化的一部分記憶還在。現(xiàn)在保護(hù)自己是最后的機(jī)會(huì),還來(lái)得及���。所以即便過了古稀之年����,他還在用文人“鐵肩擔(dān)道義����,妙手著文章”的意氣吶喊著��,堅(jiān)持著,為他點(diǎn)贊���。