河南洛陽���,是華夏文明和中華民族的發(fā)源地之一,自夏商以來���,有十三個王朝在此建都,建都史長達1500多年,文化底蘊極其渾厚���,北宋歷史學家司馬光曾感慨“若問古今興廢事��,請君只看洛陽城”。來到洛陽旅游,有一處絕對不能錯過的景點,它就是位于市區(qū)南12公里龍門山麓的龍門石窟。

海拔303.5米的洛陽龍門山��,東、西兩座山峰對峙��,伊水緩緩北流�����,自然風光十分秀美���。然而相傳在遠古時期���,龍門山卻是一個相連的整體,由于伊水在山南側(cè)受阻�����,經(jīng)常造成洪水泛濫��。于是大禹在治水時鑿開龍門山�,將其分為東西兩半��,使伊水得以向北流出�����,從此“龍門山色”也被譽為洛陽八景之首����。

當年大禹開鑿的龍門山,就是現(xiàn)在的龍門石窟所在地�。據(jù)記載�,龍門石窟始鑿于北魏孝文帝遷都洛陽之際,北魏太和十六年(493年),孝文帝下令在龍門山鑿山壁造石窟�。后歷經(jīng)東魏�、西魏、北齊����、隋、唐�����、五代、宋等10多個朝代1400多年陸續(xù)營造����,成為世界上營造時間最長的石窟。

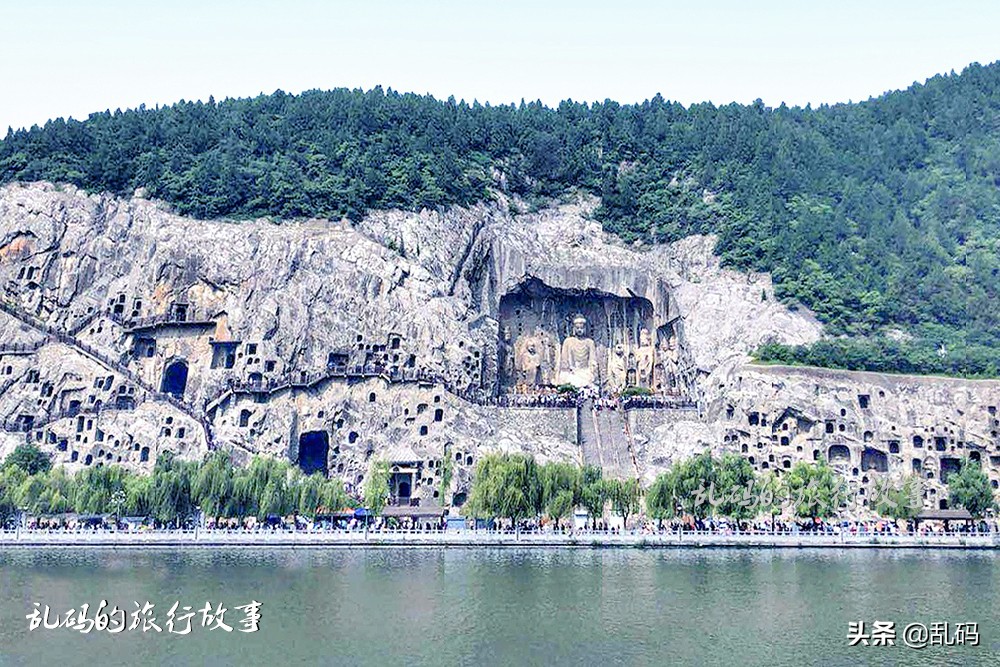

據(jù)統(tǒng)計,龍門石窟現(xiàn)存窟龕2345個、造像10萬余尊�、碑刻題記2800余品�����,匯集了雕刻�����、建筑��、書法、服飾���、文學、宗教等眾多藝術(shù)形態(tài)�����,是世界上造像最多,規(guī)模最大的石刻藝術(shù)寶庫���,與敦煌莫高窟、大同云岡石窟�、天水麥積山石窟并稱為“中國四大石窟”����,并位居中國各大石窟之首。

這10萬余尊造像和碑刻題記,密如蜂窩般分布在伊水兩岸長達1公里的龍門山和香山巖壁上,其中最大的一尊高達17.14米,最小的僅2厘米。一千多年來�,石窟雖因自然風蝕和人為破壞�����,受到不同程度的破壞�����,但其栩栩如生���,巧奪天工的雕刻至今讓人贊嘆不已����,被譽為中國石刻藝術(shù)的巔峰之作�����。

值得一提的是,龍門石窟還是世界上絕無僅有的皇家石窟,其造像多為皇家貴族所建�����,其中尤以武則天根據(jù)自己容貌儀態(tài)雕刻的盧舍那大佛最為著名���。這尊佛像通高17.14米,面部豐滿圓潤,安詳自在����,氣勢磅礴����,其形象被海內(nèi)外眾多信佛者所仰慕��,有著“中國最美大佛”之稱��。

開鑿于北魏時期(公元500年)的賓陽三洞,是北魏宣武帝為其父母孝文帝和文昭皇太后做功德而建���。走紅網(wǎng)絡的“剪刀手”佛像就位于三洞中的賓陽北洞����,這尊高約10米的佛像,因右手拇指斷掉�,恰似賣萌可愛的“剪刀手”而被稱為“史上最萌佛祖”���。

完工于唐永隆元年(公元680年)的萬佛洞,是龍門石窟造像組合最完整的洞窟。洞外墻壁上一尊高85厘米的觀音像����,左手拎凈瓶,右手揚拂塵,體態(tài)自然�,姿勢裊娜��。據(jù)說藝術(shù)大師梅蘭芳在編演京劇《洛神》時����,曾在此揣摩2個小時,后來頓然得到啟悟�����,演出大獲成功�����。

據(jù)說北京人民大會堂的蓮花頂,就是依據(jù)龍門石窟蓮花洞內(nèi)的這朵蓮花浮雕設計而成��。然而令人遺憾的是�����,龍門石窟大量精美的造像在上世紀三�、四十年代遭到瘋狂盜鑿和肆意破壞���,有的存放于海外博物館����,有的至今下落不明,這不僅僅是中華民族的傷痛�����,更是人類文明的缺憾��。