“故常無欲,以觀其妙���;常有欲���,以觀其徼��?��!庇缮弦痪洹盁o名���,天地之始�����;有名,萬物之母。”推論而出����,邏輯嚴(yán)密,緊扣主題���,一氣呵成����,毫不拖泥帶水����。

下面�,仍然是參考一下兩種通行本:

1.王弼注解《道德經(jīng)》第一章…故常無欲��,以觀其妙�;——“妙者��,微之極也。萬物始于微而后成,始于無而后生。故常無欲空虛�����,可以觀其始物之妙����?����!?/p>

常有欲,以觀其徼�。一一“徼���,最終也�����。凡有之為利�,必以無為用。欲之所本�,適道而后濟(jì)�。故常有欲,可以觀其終物之徼也�����?����!?/p>

2.河上公《道德經(jīng)》章句卷一 體道第一…故常無欲�����,以觀其妙��;一一“妙,要也。人常始無欲��,則可以觀道之要。要謂一也���,一出布名道���,贊敘明是非����。?!?/p>

常有欲�����,以觀其徼�。一一“徼�,歸也��。常有欲之人����,可以觀世俗之所歸趣也?����!?/p>

王弼與河上公均按照自己的理解注釋了“妙”和“徼”字,意思都相似��,但王弼一開始就直接用《道德經(jīng)》里的原詞句“有之為利”注釋“徼”字,故在此句的注解上�,王弼稍遜色于河上公�。

其實(shí)���,王�����、河兩位先賢也盡力而為了。至少��,倆人基本上保持了老子《道德經(jīng)》的原文狀態(tài),����,尤其是王弼先賢以最接近原文的狀態(tài)將《道德經(jīng)》留傳于世���,令人深感慶幸���。

這一句,關(guān)鍵的字詞是“欲”(包括“無欲”和“有欲”及“常無欲”和“常有欲”)��、“妙”和“徼”,除此之外���,還有一個(gè)“觀”字���,也是至關(guān)重要的。一句話�����,要讀懂《道德經(jīng)》��,就必須對漢字溯本求源,必須了解漢字的歷史�,必須從漢字的哲學(xué)內(nèi)涵入手,必須從漢字豐富的的樸素的唯物辯證法思想本質(zhì)出發(fā)��。

漢字����,是我們的老祖宗留給中華兒女們?nèi)≈槐M扣用之不竭的聚寶盆和搖錢樹。記得來時(shí)的路�����,才不會(huì)迷路��,才不會(huì)迷失自我。

在參悟“故常無欲���,以觀其妙;常有欲�����,以觀其徼�?�!敝埃沂煜ひ幌履切╆P(guān)鍵字的哲學(xué)本義:

一����、欲(甲骨文缺) 古代文獻(xiàn) 象形字 欲=谷(高深空間的溝壑)+欠(嘆氣不滿)�����,表示永不滿足的貪求�����。有的以“人”代“欠”�����,有的以“心”代“欠”,其表示:永不滿足的心念���。作名詞,如“欲壑難填”�?!墩f文解字》:“欲�,貪欲也。從欠�����,谷聲?����!薄稄V雅.釋詁》:“欲���,貪也���?����!薄抖Y記.曲禮上》:“傲不可長�,欲不可縱����?����!?/p>

古文獻(xiàn)對“欲”的訓(xùn)詁內(nèi)容存在著一些不足����?�!坝钡南笮巫种械摹肮取?��,本義其實(shí)不是山谷溝壑���,其本義留在|《道德經(jīng)》第六章再詳細(xì)注解����。古文獻(xiàn)理解為“貪念”,也僅僅是從一個(gè)極小的角度分析的���。從現(xiàn)代的和辯證的唯物的角度看�,“欲”是人腦的思維活動(dòng)��,當(dāng)然也包括了“貪念”,用唯物辯證法的范疇定義其本義就是“意識”���。本義動(dòng)詞,引申為思維運(yùn)動(dòng)的狀態(tài)時(shí)��,則作名詞使用?����!坝钡南笮巫种械摹扒贰钡拈_口向下�����,寓意本義是向下向外向前流動(dòng)的狀態(tài)�����,而不是古文獻(xiàn)中所指的“嘆氣不滿”的意思。成語“物欲橫流”是對“欲”字的恰到好處的寫照����。所以,“欲”的“欠”部體現(xiàn)了“欲”的運(yùn)動(dòng)的哲學(xué)內(nèi)涵���。

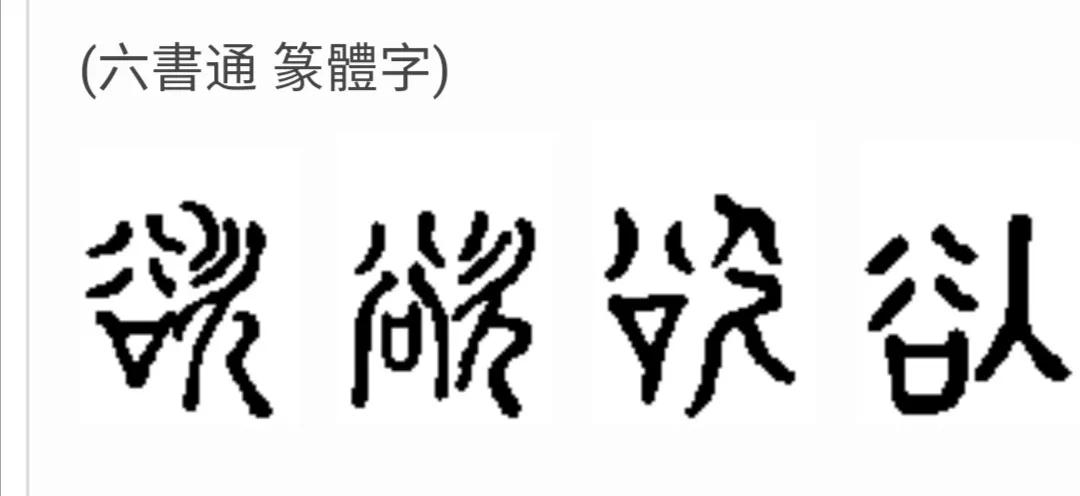

��、妙 (甲骨文缺��,上圖) 妙=女+少,從女���,少聲�。本義美好�����,引申為年輕女子正在最美好的階段���?!秳⑸厝宋镏尽罚骸坝让钪耍趦?nèi)�����,外無飾姿�����?���!薄墩f文解字》“玅����,急戾也�。陸機(jī)賦,弦幺微急�,疑當(dāng)作弦�����。從弦聲���,于霄切,。二部��,按類篇出曰�����。彌笑切����,精微也���,則為今之妙字,妙或玅是也����?��!?/p>

古人在注解《道德經(jīng)》時(shí)多以形容詞性理解“妙”字,然而“妙”的本義卻是動(dòng)詞���,而不是形容詞��。從象形字的角度看���,“妙”字的“女”部在以前以“玄”部更符合造字本義,而關(guān)于“玄”字的哲學(xué)本義姑且放到下一句再分析����。當(dāng)然,以“女”部參考�����,也可以體現(xiàn)“妙”字的一部分哲學(xué)內(nèi)涵����。“炒”=女+少�,寓意少女(處女)的心思�����,少女的心理活動(dòng)相對男性來說活躍善變且細(xì)膩����,體現(xiàn)細(xì)微含蓄的心理話動(dòng)?�!懊睢弊值脑熳直玖x:少女(處女)細(xì)微的含蓄的心理變化�����。其樸素的唯物辯證法哲學(xué)內(nèi)涵即:“事物極細(xì)微的最原始最根本的內(nèi)在的運(yùn)動(dòng)”����。

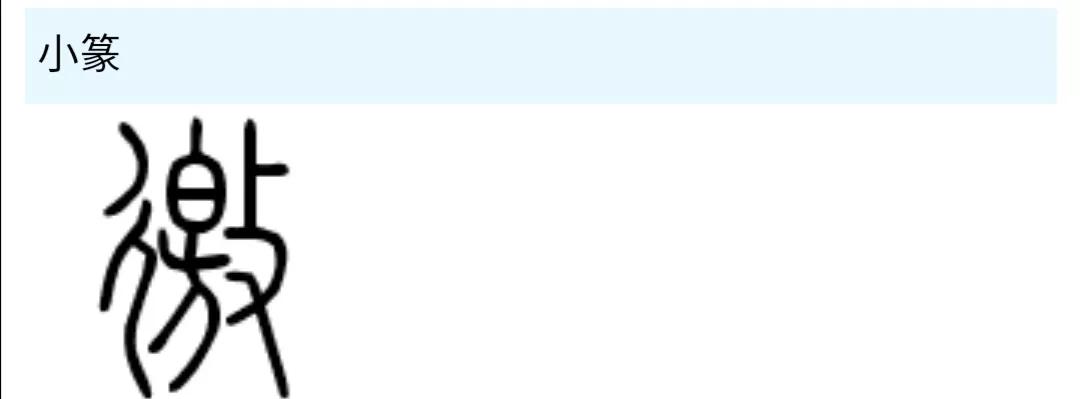

三�、徼 (甲骨文缺�����,上圖) 作名詞�����,邊界����,邊境�?�!缎煜伎蛡鳌罚骸皬?fù)尋金沙江�����,極于耗徼外�����。”作動(dòng)詞���,引申為巡查��,也有終極或歸終之義���?�!兑淖?大道上》:“故窮則徼終�,徼終則反始�����?���!?;《列子.天瑞》:“死也者�,德之徼也��?��!?,張湛注:德者�,得也���。徼者��,歸也����,言各得其所歸�����。

從以上古文獻(xiàn)對“徼”的注解看�,以后者作動(dòng)詞注解相對接近本義���,但還不是造字本義�����。“徼”=彳(行走)+敫(光閃耀)��,“彳”部好為行走,運(yùn)動(dòng)��,“敫”部�����,從白����、從方、從文,寓意從一個(gè)點(diǎn)擴(kuò)大到全天下�����,造字本義:由點(diǎn)到面。《說文》:“敫��,光景流也�����?����!?,段玉裁注:“凡物光景多白���,故從白��。不入《白部》者,重其放入外也���。”���,王紹蘭訂補(bǔ):“敫從白���,故為光景�,從放��,故為流然�����。”�����,故“徼”的象形字本義為由點(diǎn)到面的放射狀的運(yùn)動(dòng)�。其樸素的唯物辯證法哲學(xué)內(nèi)涵即:“事物由小到大發(fā)展的多種多樣且相互聯(lián)系的外在的運(yùn)動(dòng)”�����。

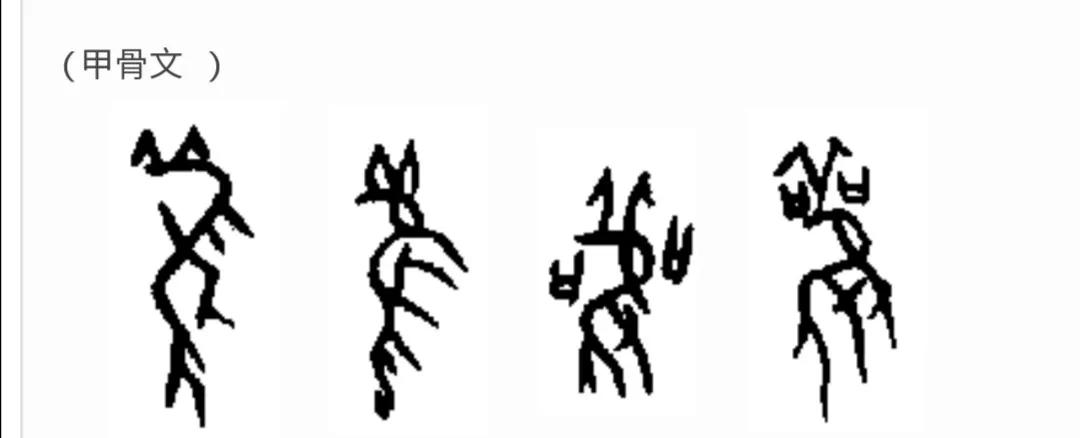

�、觀 甲骨文(上圖) 雚是觀的本字,雚(睜開兩只大眼的大鳥)����,金文右邊加上“見”形。觀=雚(睜開大眼睛的大鳥��,表示夸張醒目的眉毛下面睜開兩只大眼睛)+見(觀察���、尋找獵物)�。造字本義:像貓頭鷹瞪大銳利的大眼睛警覺察看�����,引申為無所不見的調(diào)察力。

需要指出的是�,古文獻(xiàn)所講的“大鳥”從甲骨文文和金文的字形看,這種鳥多指捕魚的鳥���,即長腿眼睛睜得大大的鳥����,極似現(xiàn)在的鸛,鸛就是捕魚為生的大鳥。金文加“見”則突出了察看的寓意�,魚兒是躲藏在水中的����,水和水中的其它物往往會(huì)給鸛捕魚時(shí)造成錯(cuò)覺或者說誤差,故也需要瞪大眼睛避免干擾以直取獵物�����。因此�,“觀”字的哲學(xué)內(nèi)涵即:具備敏銳的洞察力(俗稱“悟性”)�,透過事物表面現(xiàn)象����,抓住或獲?��。ㄕJ(rèn)識)事物的內(nèi)容本質(zhì)�����。這個(gè)“觀”字����,用得惟妙惟肖且極為精準(zhǔn)而體現(xiàn)高超的語言藝術(shù)性���,同時(shí),這個(gè)“觀”字在哲學(xué)內(nèi)涵中也具有極其重要的地位。

“故常無欲,以觀其妙,常有欲����,以觀其徼。”這一句在老子《道德經(jīng)》第一章中與上一句同樣也是十分重要的論點(diǎn),其由以上三句為依據(jù),進(jìn)而推論而出����,可見與上面三句是渾然一體的���。“欲”同“名”一樣是“物”的客觀存在的體現(xiàn),但“欲”除了為“名”下之“欲”外�,同時(shí)也是“物”更進(jìn)一步更高層次的體現(xiàn),����。而且���,此句重點(diǎn)是以“人”和“人類社會(huì)”為對象闡述的�����,不再是一般的物質(zhì)世界��。再聯(lián)系到前三句,“天地人”三才也齊全了���。從意識的本質(zhì)看��,“欲”也就是人腦對客觀存在的反映,也是物質(zhì)的反映�,也是客觀世界的主觀映像���。意識的形式是主觀的、多種多樣的��,但意識的內(nèi)容是客觀的��。物質(zhì)決定意識,意識是物質(zhì)高度發(fā)展的產(chǎn)物�,但意識一旦產(chǎn)生,又對物質(zhì)具有能動(dòng)作用���。所以,一切從實(shí)際出發(fā)���,反對主觀主義(主觀性)即“無欲”���,提倡主觀能動(dòng)性即“有欲”����。

這句話的第一層直接的表達(dá)為:“不斷減少意識�����,才能明白事物內(nèi)在的運(yùn)動(dòng)本質(zhì)����;不斷加強(qiáng)意識���,才能明白事物外在的運(yùn)動(dòng)本質(zhì)��?!?���。具體的第二層次的表達(dá)即“不斷減少意識�����,才能明白和掌握(認(rèn)識)事物內(nèi)在的最原始極細(xì)微乃至無形態(tài)表現(xiàn)的運(yùn)動(dòng)本質(zhì)�;不斷加強(qiáng)意識,才能明白和掌握(認(rèn)識)事物外在的由小到大發(fā)展的多種多樣且相互聯(lián)系的運(yùn)動(dòng)本質(zhì)�����?��!?���。而唯物辯證法思想的哲學(xué)表達(dá)就是:“通過不斷弱化意識的主觀性����,才能全面認(rèn)識事物最根本的內(nèi)在的運(yùn)動(dòng)本質(zhì)���;通過不斷強(qiáng)化意識的主觀能動(dòng)性�,才能全面認(rèn)識事物由小到大發(fā)展的多種多樣的既獨(dú)立又相互聯(lián)系的外在的運(yùn)動(dòng)本質(zhì)�����。”

(鄭裕波校注:本文獻(xiàn)給廣大國學(xué)愛好者和哲學(xué)愛好者����。)