眾所周知����,三國(guó)時(shí)期群雄并起����,謀臣虎將人才輩出�。而在三國(guó)亂世之中,曾有言"臥龍鳳雛�,得其一者可得天下。"其中的臥龍指的便是諸葛亮����。

諸葛亮生來足智近妖�����,雖身在茅廬卻仍知曉天下之事。在劉備前去請(qǐng)其出山之時(shí)����,與其共析天下局勢(shì),而留下的《隆中對(duì)》�,若是后來荊州未失�����,恐怕三國(guó)局勢(shì)的發(fā)展,便真要如諸葛亮所預(yù)料的那樣了�。由此也更可見諸葛亮的智謀�。

而諸葛亮不僅足智近妖�,他那一張嘴也是三國(guó)時(shí)期數(shù)一數(shù)二的"利器"�����。在《三國(guó)演義》中,便有諸葛亮舌戰(zhàn)群儒�����、罵死王朗的精彩情節(jié)�。這件事發(fā)生在諸葛亮第一次北伐期間。

由于諸葛亮在此次北伐多次獲勝�����,王朗便隨軍想震懾蜀軍��。而其為鼓舞士氣���,便想要在戰(zhàn)前與蜀軍交鋒���,逞口舌之快。

而在其與諸葛亮的對(duì)罵中����,明明王朗說的句句在理�����,為何最后還是王朗輸了呢?以下便是個(gè)人的觀點(diǎn)。

第一、先分析王朗與諸葛亮二人的言語之戰(zhàn)�����。

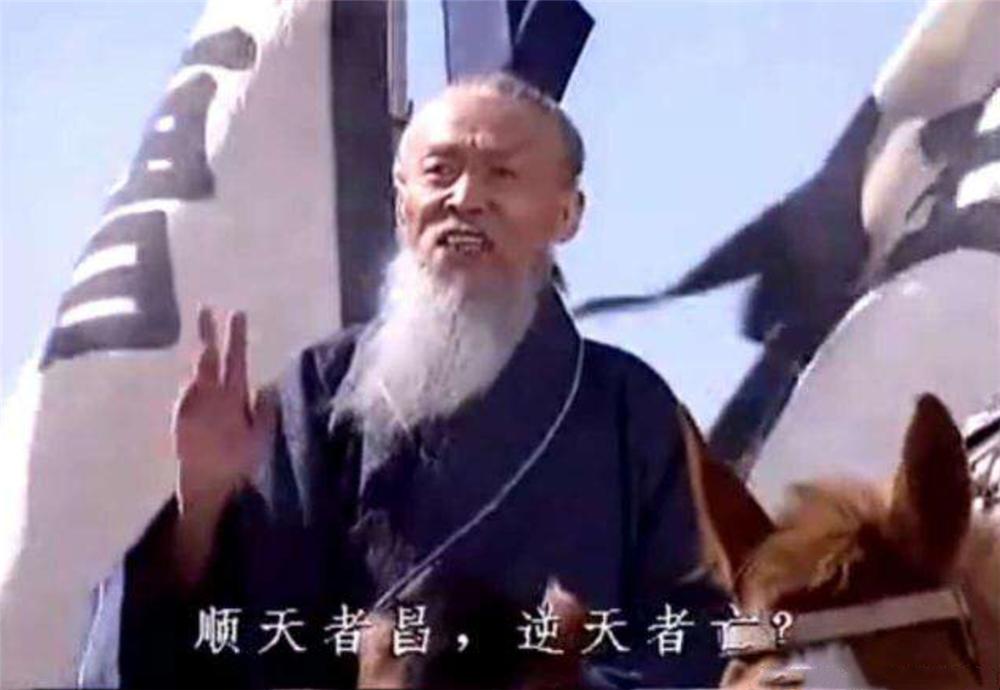

據(jù)演義記載,在王朗與諸葛亮二人的言語之戰(zhàn)中���,王朗開口便批判孔明師出無名����,北伐乃是無意義之舉,且朝代更迭乃是天命之趨,怎么能強(qiáng)求前來討伐新興的曹魏呢����?但是孔明是怎么回答的呢?

他說���,我蜀漢君主乃是漢室宗親����,蜀漢也是繼承了漢室大統(tǒng),自己奉旨前來討伐國(guó)賊,又怎么能說是無名之師呢�?再者曹魏篡漢�,又怎么有臉說自己是天命所趨���?

而王朗聽聞此言后�����,又接著說漢代的桓靈二帝不知體恤百姓�����,導(dǎo)致天下紛爭(zhēng),社稷有累卵之危��,生靈有倒懸之急��。而曹魏趁勢(shì)而起��,平定戰(zhàn)爭(zhēng),百姓傾心�,四方仰德�����,自然是天命所歸����。

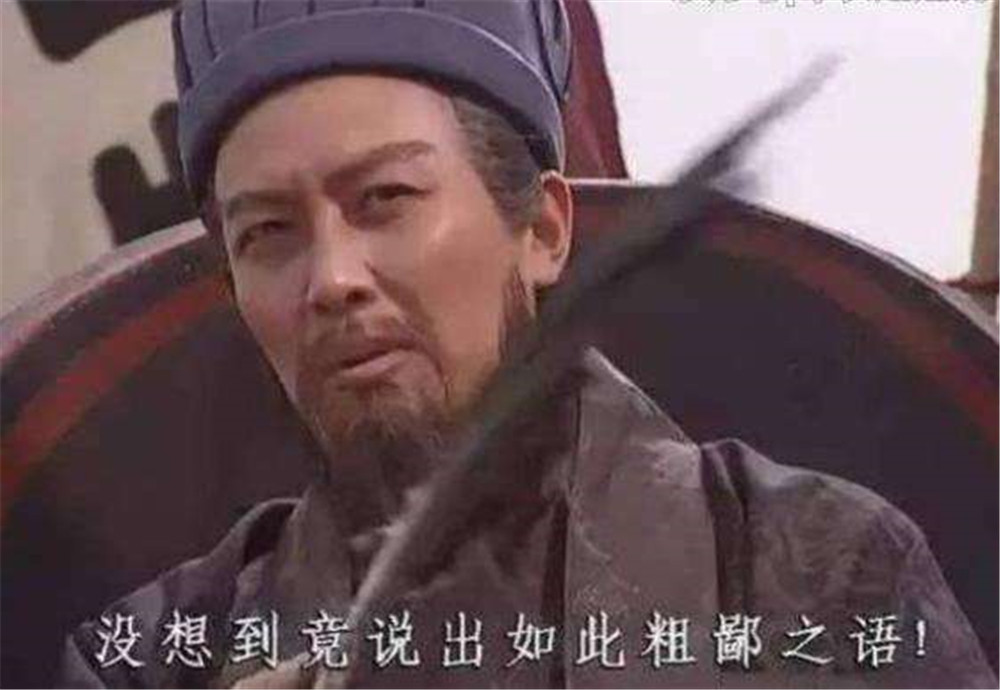

而諸葛亮對(duì)此十分不屑。他狂笑數(shù)聲�����,嘲笑王朗原本是漢朝老臣�����,在桓靈二帝危害社稷之時(shí)不能阻攔����,后漢室傾頹之際又背主投魏,現(xiàn)在又言之鑿鑿說曹魏乃天命之趨��,實(shí)乃狼心狗肺之輩����,奴顏婢膝之徒。

而后孔明更是直言王朗是篡漢之幫兇,罪惡深重�����,天地不容。自己奉漢室正統(tǒng)之命討伐叛賊�����,你王朗既為諂諛之臣����,不在曹魏大本營(yíng)潛身縮首�,茍圖衣食,又哪來的臉在兩軍面前稱曹魏是天命所歸�����。

實(shí)乃是皓首匹夫,蒼髯老賊而已��!在王朗死后�,又有何顏面面對(duì)漢室諸帝呢���?這一席話說得王朗顏面盡失,思緒混亂����。

第二、王朗原本是大漢之臣���,多次輾轉(zhuǎn)投靠曹魏���,也是理虧�。

在上文我們也提到了,王朗原本是漢室的老臣�����,在漢室傾頹之際投奔了曹魏。這一點(diǎn)無論王朗如何粉飾太平����,都是沒辦法無視的��。

而王朗在漢朝是元老大臣�,也是因?yàn)榕e孝廉才入仕的����。但而舉孝廉之人自然品性不錯(cuò)����,反觀王朗�,其在漢室為官之時(shí)漢室并未有所虧待�����,但此時(shí)卻在面對(duì)繼承了漢室大統(tǒng)的蜀漢面前說曹魏是天命所歸��,自然令人鄙夷���。

而從本質(zhì)上來說,王朗所說的也是有道理的����。漢室后期確實(shí)也呈搖搖欲墜之態(tài),朝代更迭也實(shí)屬正常,但是王朗卻不該面對(duì)諸葛亮說這些�。很簡(jiǎn)單的一點(diǎn)�,便是他說不過諸葛亮��。

因?yàn)樗乃悸罚耆恢T葛亮帶偏了�����。王朗說的是曹魏與蜀漢對(duì)敵之事,而諸葛亮卻僅抓王朗叛漢投魏�����,實(shí)為漢賊一事�,對(duì)王朗進(jìn)行攻擊�����。而王朗其實(shí)在這件事上也是有些心虛的。

第三�、王朗此時(shí)年事已高�,諸葛亮言語激烈�����,王朗難免怒火攻心��。

而由于諸葛亮緊抓著王朗心虛的這件事不放�����,王朗也只能直面自己內(nèi)心的不堪。況且王朗現(xiàn)在身擔(dān)文官之職,自然知道天下文人墨客在對(duì)待此事上的態(tài)度�。

而現(xiàn)在來看�����,表面上是諸葛亮在罵王朗���,而實(shí)際上已經(jīng)演變成了天下文士眼中���,他王朗是一個(gè)怎么樣的人��。而王朗也是飽讀詩書的人����,自然清楚此番話的真實(shí)意圖。

思及于此,王朗難免升起他所剩不多的羞恥之心�����。他原本想要在大戰(zhàn)之前逞口舌之快��,滅蜀漢威風(fēng)的意圖現(xiàn)在已經(jīng)全忘了��,只能跟著諸葛亮的思路走。

而諸葛亮也是毫不顧忌王朗此時(shí)七十六歲高齡的年紀(jì)�����,言語之激烈��,就差拿個(gè)板子插在王朗頭上���,說其是篡漢之賊了,王朗又怎么能夠承受得住這樣的暴擊呢��?自然難免怒火攻心����,激動(dòng)激憤而死���。

由此可見,諸葛亮與王朗對(duì)罵�����,王朗雖然句句在理,卻依舊輸了的原因,好歸根結(jié)底不過是其不敵諸葛亮�,被其帶偏了思路而已。