“菊”與“刀”���,一個是日本皇室的家紋,象征著美好�����;一個是日本武士的珍寶����,卻象征著殺戮�����。二者相輔相成�����,被視為了日本文化的代表����。其中,“刀”更是橫亙于日本的歷史文化之中,武士刀所至����,若非所向披靡����,也是尸橫遍野�����。一、武士刀緣起早在中國的漢朝時期�,

“菊”與“刀”��,一個是日本皇室的家紋,象征著美好��;一個是日本武士的珍寶,卻象征著殺戮。二者相輔相成��,被視為了日本文化的代表。其中,“刀”更是橫亙于日本的歷史文化之中,武士刀所至,若非所向披靡�����,也是尸橫遍野����。

一、武士刀緣起

早在中國的漢朝時期��,漢軍的環(huán)手刀已經(jīng)殺得匈奴聞風(fēng)喪膽�,可日本還是一個不知鐵器為何物的蠻夷島國��。也是因遠(yuǎn)跨重洋的漢朝人帶著制鐵的技術(shù)傳入��,日本才有了鐵質(zhì)的器具���。

早期的日本�����,也并沒有什么獨創(chuàng)的兵器���。因為島國內(nèi)的戰(zhàn)爭遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有如中國、波斯����、希臘等古國面對的環(huán)境那般復(fù)雜���,日本的武器發(fā)展也往往較為單一���。一直到唐朝����,中國冷兵器算是走向了巔峰,日本人這才意識到了“刀”的重要性���,并開始派遣遣唐使來到中國學(xué)習(xí)兵器制造技術(shù)�。

盛唐時期,因國力強盛���,政府配備給士兵的兵器,也往往是千錘百煉鍛造出來的�。以當(dāng)時最為著名的兩種兵器——唐刀�、陌刀為例:一把普通士兵所佩戴的唐刀�,造價就相當(dāng)于一個八品官員一個月的俸祿�;而一把專門用于對抗騎兵的陌刀,其鋼材就必須是用印度進口的鑌鐵,并輔以夾鋼、包鋼等,經(jīng)師傅徹夜打造才能鍛造出來,其造價就差不多頂唐朝一個中產(chǎn)家庭的財產(chǎn)�。

在如此傾力的打造下,唐朝的冷兵器才有了飛速的發(fā)展�����。而日本正是師承大唐���,才繼承了如此成熟的鍛造技術(shù)����。

后來����,經(jīng)過改善和本土創(chuàng)新的日本刀��,其生產(chǎn)就必須經(jīng)過八級工序�����,分別由八位不同的師傅接替鍛造才能成型,這八個步驟分別是冶煉鍛造、研磨、制作金具�����、刀鞘��、刀鞘涂裝、裝飾�、刀身雕刻��、繩結(jié)��、安裝刀柄���,所對應(yīng)的職位分別為刀匠、研師����、白銀師�����、鞘師�、涂師�、裝飾金工�����、刀身雕刻師�����、組鈕師�����、柄卷師����。

一把刀的生產(chǎn)分化為如此精細(xì)的八個流程,也無怪乎日本武士刀歷經(jīng)千年發(fā)展而不衰�����。而中古時期以后���,日本刀甚至逆流而上��,反而成為了進口古代中國的重要商品��。

二���、日本刀與中國刀的逆向發(fā)展

明朝年間��,戚繼光撰寫《紀(jì)效新書》時��,專門對明朝士兵面對日本武士刀時的困境做了重點提及��。在書中,戚繼光感慨:“我兵短器難接,長器不足,遭之者多身兩段�?����!币簿褪钦f,明朝士兵的武器與日本武士刀交戰(zhàn)時����,明朝的長短武器均難以和日本士兵抗衡,甚至在交戰(zhàn)中����,許多士兵直接被日本人砍成了兩段�����。

從盛唐到明朝抗倭年間�����,不過七八百年��,而這個時間段�,與漢唐兩朝的跨度基本相當(dāng)。在相同的時間差下�,為何日本能在后半段實現(xiàn)逆勢反超�?這其中�����,就不得不對中日兩國在這一期間的歷史進程做一個比較�����。

唐朝之后的五代十國�,乃至明朝之前的宋元時期�,中國的戰(zhàn)爭環(huán)境越來越復(fù)雜。自五代十國時期,各民族混戰(zhàn)不休�,中國的戰(zhàn)爭越來越趨向于步�����、騎間的戰(zhàn)爭��,特別是在兩宋時期�,宋軍與遼、夏、金、蒙的戰(zhàn)爭�,更是單一的步兵抵御騎兵的較量�����。

因而在這段時間,遼、金��、蒙等的冷兵器發(fā)展�����,多在于馬上的裝備,如金朝的鐵浮屠���、西夏的鐵鷂子、蒙古鐵騎的騎射弓箭等���。與之相對的�����,是兩宋的步兵裝備發(fā)展����,則趨向于重裝鎧甲��、長柄刀���、勾鐮槍等����,因此大幅度減少了對短兵相接時的刀劍的研究����。

與此同時,拋開五代十國的戰(zhàn)爭對技術(shù)傳承的影響,兩宋時期的趙家因黃袍加身的緣故�����,對武將特別抵觸,隨之而來的便是對民間習(xí)武修身�����、兵器鍛造的抵制��。歷經(jīng)這四百余年的斷層�,中國的冷兵器發(fā)展失去了民間的創(chuàng)新,也就變得乏味而單一���。加之中國自古以來的小農(nóng)思維,技術(shù)的傳承往往靠的是師徒間的秘密傳授�,且政府對于戰(zhàn)爭技術(shù)的態(tài)度十分反感���,更加加速了冷兵器技術(shù)的失傳。直到明朝時,中國的冷兵器技術(shù)便已經(jīng)開始不堪���。

而反之,日本武士階層的崛起�,則加速了日本國內(nèi)在冷兵器技術(shù)方面的發(fā)展�。早期日本所能配有武士刀的貴族���,往往將重金打造的佩刀作為家傳信物進行傳承����;到了中古時代�,好斗的武士們熱衷于武士刀的改良,而日本刀的改進也隨之發(fā)展了起來�����。

兩宋時期��,盡管中國的民間施行禁刀政策,但日本刀因其鋒利的刀鋒和華麗的裝飾風(fēng)格��,還是受到了宋朝民間收藏家和官府的熱捧�����。就連北宋著名詩人歐陽修��,在看到日本刀后也贊不絕口,不禁寫下詩詞“百金傳入好事手����,佩服可以禳吉兇�?���!?/strong>

到了元代����,元軍三征日本之后�,除了對海上的“神風(fēng)”印象深刻�����,還對日本刀的鋒利記憶猶新��,留下了“倭刀極利”的評價���。明朝時,面對東南沿海的倭患,宋應(yīng)星在研究日本浪人武士刀之后����,甚至在《天工開物》中寫下“倭夷刀劍,有百煉精純……不知用何錘法,中國未得其傳�?�!逼渲械馁澴u和自愧不如����,自是溢于言表�。

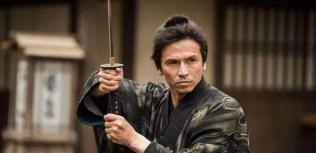

三���、戰(zhàn)爭中的暴力美學(xué)

而日本人對于武士刀的愈加重視����,更是始于元朝三征日本之后��。自那時起����,太刀的改進使得日本刀拋離了唐刀的筆直,而改為了具有弧線的姿態(tài)���。自此,日本刀的外型也基本在這個時候確定了下來。

而后�,日本歷經(jīng)戰(zhàn)國時期�,使得武士刀的發(fā)展更加適應(yīng)于作戰(zhàn)�。在摒棄了早期的長、重之后����,日本武士刀往輕��、快發(fā)展,并隨之發(fā)展出了脅差�、本差等�����。而一把成熟的武士刀,更需要技工師傅們歷時數(shù)月打造完成�����。日本人十分注重其在鍛造過程中��,經(jīng)對刀身進行雕刻�、打磨后,由淬火而形成的自然美����。這使得極具暴力的殺戮行為�,在日本人心中逐漸形成了一種美的“畫作”����。

在戰(zhàn)國時代��,諸侯的佩刀往往象征著家族的地位,武士刀的外表更是代表著持刀者的至高榮譽��。這種對刀的理解,在千年的戰(zhàn)爭中融入了日本人對于武士刀的崇拜�����。對于日本武士來說��,刀是尊嚴(yán)�,用刀殺人是一種榮譽����,而用刀自殺是一種自尊。

不過��,這種畸形的觀念在明治維新時一度被拋棄�����。因為當(dāng)時熱衷西學(xué),日本歷史也經(jīng)歷過一段完全摒棄傳統(tǒng)文化的曲折�����。但當(dāng)日本人在二十世紀(jì)初的日俄戰(zhàn)爭中����,使用傳統(tǒng)武士刀大敗俄軍之時����,日本軍國主義者看到了其中宣傳武士道精神、并激勵人民熱衷于戰(zhàn)爭的可能性����,并借此大書特書�。直到1933年,手持西洋刀的日本士兵大敗于中國士兵的大刀下,日本陸軍中掀起了一股溯源潮流����,日本武士刀才再次和罪惡的侵略戰(zhàn)爭聯(lián)系了起來�。

然而����,在侵華戰(zhàn)爭乃至二戰(zhàn)時期,日本軍官所配備的日本刀,卻大多是粗制濫造的。由于明治維新的摒棄���,日本武士刀工藝曾一度隱遁于民間�,加之戰(zhàn)爭需要��,日軍高層要求軍工方面快速批量生產(chǎn),使得這一時期的日本武士刀完全失去了往日的精美。

在戰(zhàn)場上��,這批武士刀因其制造粗鄙而缺乏彈性,在鋒利性上更是差強人意��。因而,當(dāng)盟軍在戰(zhàn)場上俘獲日軍中下級軍官的武士刀時,往往將其視若玩物���,而后世的收藏家更是視之為“破鐵棍”����,連碰它一碰都不屑于。

不過,當(dāng)戰(zhàn)火平息、世界恢復(fù)往日和平之后�����,昔日那些極富暴力美學(xué)的古日本刀,除了進入博物館藏之外�����,也淪入了收藏者們視若己出的寶物����。而現(xiàn)今的工藝����,也逐漸讓日本刀回歸了傳統(tǒng)的精美與初衷����。但即便是如今的日本人還能將日本刀的工藝做到極致����,在我看來�����,還不如順應(yīng)著和平的主旋律,讓昔日的暴力美學(xué)永遠(yuǎn)封存在博物館的玻璃柜中吧。

參考資料:

1��、 《為何中國古代冷兵器鑄造技術(shù)失傳而日本刀揚名海外》(顏培然)

2���、 《日本刀:冷兵器暴力美學(xué)的極致》(李思達)

3、 《從日本刀的設(shè)計看日本文化的原動力》(張仕駿)