此處水泊,乃當(dāng)年梁山故處,野莽絕原��,春秋相序��。

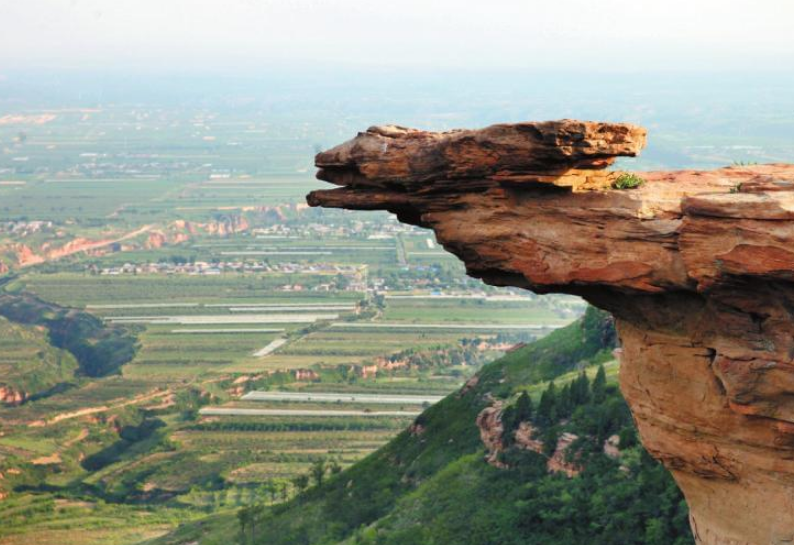

在《水滸傳》中����,有一個至關(guān)重要的地點(diǎn)���,那里山水相連,雜草叢生�����,四周放眼望去是八百里浩渺無煙的水泊����,可以說是一個易守難攻的極佳之地����。

這個地方�,便是位于現(xiàn)如今的山東省的梁山。

當(dāng)初����,梁山好漢們正是因為尋得此地���,才能夠多次躲過朝廷的追捕���。

可以說�,這座山的存在,是他們得以成就“一百單八將”的一個大功臣���。

可是�����,放眼望去�,現(xiàn)如今的梁山完全不像書中所描述的那樣�����,是“八百里水泊梁山”�����,別說梁山底下沒有水了,就是以梁山為中心�����,八百里為半徑畫出一個圓�,整個圓里都沒有半點(diǎn)河流湖泊的蹤跡。

既然梁山周圍沒有水,為什么《水滸傳》里還要寫“八百里水泊梁山”呢���?

一�、北宋時期的梁山泊

想要解決這個問題�����,不能只將目光局限于現(xiàn)如今的梁山���,而是應(yīng)當(dāng)回到原著所在的北宋,看看那時的梁山是什么樣子�����。

其實(shí)在北宋的時候�,梁山腳下是有水泊存在的����,而若是要討論其形成的原因�,歸根結(jié)底����,是因為山東的地勢���。

山東地勢整體呈現(xiàn)出一個典型的“中間高���、四周低”的形態(tài)��,而這里又恰好處于黃河下游�����。

因此��,當(dāng)黃河流經(jīng)此處的時候���,水流自然而然會分開�,繞過中間的高地��,流向南��、北兩側(cè)的平原����。

黃河水流到之處�����,便是俗稱的“黃泛區(qū)”,而梁山�,便存在于“黃泛區(qū)”最為顯著的位置����。

梁山四周受到黃河沖刷的影響可不只是一點(diǎn)半點(diǎn)�����。

早在五代時期����,黃河就常常在下游處決口�����,每一次決口���,都會讓梁山附近的土地陷入洪澇當(dāng)中。

在歷史的記載中,這里曾經(jīng)發(fā)生過三次大規(guī)模的決口���,一次是在五代時期,黃河水將梁山周圍土地全部淹沒,使得梁山四周被大水圍繞�,形成了“梁山泊”。

自此以后�,梁山就成為了孤島一般的存在��,四周的水再也沒有降下去,一直到第二次大規(guī)模決口��,梁山泊再一次大水肆虐�����,水泊面積進(jìn)一步擴(kuò)大。

到了北宋時期�����,第三次大規(guī)模決口產(chǎn)生�����,梁山四周低水泊面積達(dá)到了歷史最大�,終于成就了“水泊梁山”的景象��。

于是乎,在《水滸傳》當(dāng)中����,這座荒島一般的山便成為了英雄好漢們的藏身之地����,憑借著四周還手的天然的優(yōu)勢���,躲避著敵人們的追擊���。

如此看來,“水泊梁山”在宋朝的確是有的����,那么是否如同書中所說的,有“八百里”之寬廣呢���?

二、面積是否有八百里

畢竟����,北宋距離現(xiàn)如今已經(jīng)過于遙遠(yuǎn),所以這個問題看上去也實(shí)在是無法討論。

可通過翻閱古籍�,拜讀北宋文人的歷史����,可以發(fā)現(xiàn)���,在歷史上黃河第三次大規(guī)模決口的時候�����,北宋的著名詩人蘇軾�,恰好正在不遠(yuǎn)處的徐州擔(dān)任知州一職�����。

于是�,在有關(guān)于蘇軾的文章當(dāng)中��,便出現(xiàn)了與梁山泊相關(guān)的描述��。

書上說,那次的大規(guī)模決口���,已然沖破了原本的梁山泊���,多出來的水流沿著南清河而下���,成為了一場水災(zāi),降臨在徐州城下�����。

彼時在徐州為官的蘇軾親力親為�����,帶著百姓們抵御住了這場洪水災(zāi)害,而后�����,為了紀(jì)念他們成功地抗擊了天災(zāi)�,蘇軾還特意在徐州城里修建了一座“黃樓”,其至今仍然屹立在徐州城內(nèi)�����。

由此可見����,第三次決口威力之大,甚至已經(jīng)沖破了原有的梁山泊�,影響到了它附近的徐州����。

既然徐州都已經(jīng)出現(xiàn)了澇災(zāi),那么梁山與徐州的中間地帶���,也就是離梁山更近的地方,自然也會受到洪水的影響��,被沖刷出一片新的水域�。

在地圖上����,梁山與徐州之間的距離有二百多公里,這足以證明“八百里水泊梁山”并不是一種夸張的寫法�����,而是黃河大規(guī)模決堤后的真實(shí)寫照�����。

既然“八百里水泊”都是真實(shí)的,那么施耐庵在書中所描述出的各種人物��,以及他們身上所發(fā)生的各種故事��,又是否真實(shí)存在過呢?

這個問題龐大復(fù)雜�,并且需要依據(jù)大量的史實(shí)來考證,不是一朝一夕就能解決的�。況且�����,在解決這一問題之前,還有一個更令人好奇的問題需要研究����。

那就是這面積龐大的“八百里水泊”��,是如何消失的呢�����?為什么在如今的地圖上�����,梁山附近已經(jīng)絲毫看不到曾經(jīng)的水泊蹤跡了呢��?

三��、消失的梁山泊

因果互為循環(huán)���,當(dāng)初��,正是因為黃河決堤����,造就了這“八百里水泊梁山”,于是后來,也是因為黃河�,這面積巨大的水泊才會在歷史變遷中不斷縮小,并且在時至今日完全消失����。

眾所周知���,黃河水因為流經(jīng)黃土高原,而攜帶了大量泥沙����。

在下游的平原地帶,水流速度放緩�,泥沙自然無法再被水流裹挾前進(jìn)���,便逐漸沉淀下來,淤積在平原處���。

梁山泊本就地勢平緩,水流速度小�,所以容易造成泥沙淤積����,而淤積的泥沙經(jīng)過沉淀����,抬高了此處原本的地勢,再加上黃河在南宋時期經(jīng)過一次改道����。

久而久之,這里既沒了水源�����,也不會在存住水��,水泊面積自然而然不斷變小,直至消失����。

神奇的自然造就了八百里梁山泊的恢弘,讓《水滸傳》里的英雄們有了棲息之所�,讓梁山成為了被賦予了獨(dú)特的意義���。

現(xiàn)如今,也是因為這神奇得自然,昔日的“八百里”不再����,梁山也從一座“孤島”重新回到了土地上���。

無論這“八百里水泊梁山”是否還存在,它當(dāng)初的景象��,身上所發(fā)生的故事���,都已經(jīng)被用文字描述了出來�����。

即使現(xiàn)代人無法欣賞到“八百里水泊”的壯闊�,但是仍然可以通過拜讀《水滸傳》���,來體會這里曾經(jīng)水澤連天的景象,以及在此處發(fā)生過的英雄故事�。