諸葛亮病逝之后�,蜀國(guó)就成了魏國(guó)眼中的一塊肥肉����,雖然有姜維、諸葛瞻等人為蜀國(guó)鞠躬盡瘁�,但已經(jīng)不能讓魏國(guó)忌憚了。

在263年�,魏國(guó)便讓鄧艾率領(lǐng)大軍進(jìn)攻蜀國(guó),劉禪在有軍事實(shí)力防御的情況下���,依舊選擇不戰(zhàn)而降����,那么他投降后�����,生活過得好嗎�?

劉禪

看過《三國(guó)演義》的人����,一定對(duì)劉禪印象深刻��,因?yàn)樵谀莻€(gè)群雄爭(zhēng)霸的年代里��,劉禪顯得格格不入��,曹操的兒子一個(gè)比一個(gè)有出息�����。但作為白手起家的劉備的兒子���,劉禪卻資質(zhì)平平���,只會(huì)吃喝玩樂�。

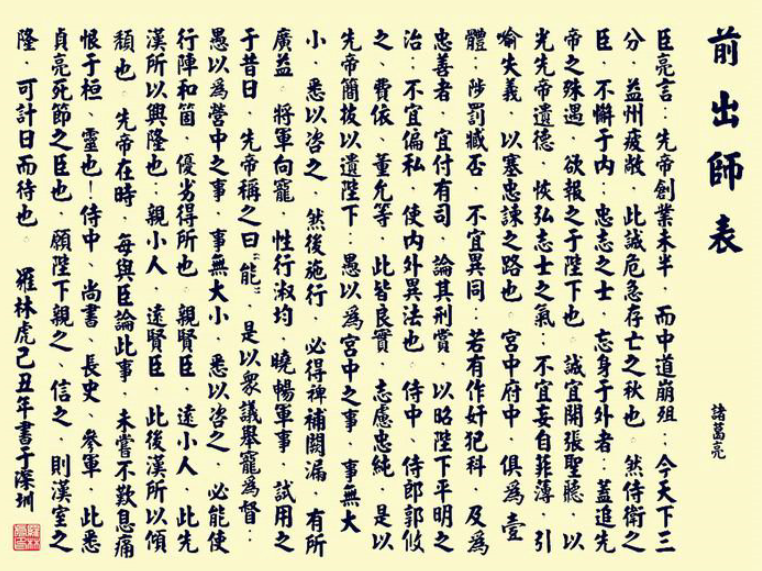

劉備病逝白帝城后����,劉禪繼位�,但他卻不問政事����,沉迷酒色,貪圖享樂���,諸葛亮在進(jìn)攻魏國(guó)之前��,還不忘寫下《出師表》���,勸解劉禪努力向上����,勤勉政事。

諸葛亮生怕自己不在的時(shí)候�����,劉禪被奸臣蒙蔽�����,還特意叮囑劉禪哪個(gè)人可以信任�,哪個(gè)人擅長(zhǎng)處理內(nèi)政等���,放眼中國(guó)歷代帝王���,能有這種待遇的也就劉禪了��,難怪他被稱為“扶不起的阿斗”��。

或許這也是劉備在白帝城托孤的原因�����,如果劉禪年齡小�,那讓諸葛亮輔佐政務(wù)并不奇怪,但劉禪在那個(gè)時(shí)候已經(jīng)成年了����,劉備都不放心讓兒子處理政務(wù)���,從這一點(diǎn)上也能看出來劉禪有多么平庸無能����。

諸葛亮病逝后���,魏國(guó)大舉進(jìn)攻蜀國(guó)���,諸葛瞻抵擋不住魏國(guó)的軍隊(duì)�����,劉禪這才感到慌亂�����,急忙召集群臣商議對(duì)策����。

當(dāng)時(shí)朝中出現(xiàn)了兩個(gè)聲音����,以劉諶為首的主戰(zhàn)派認(rèn)為蜀國(guó)尚有一戰(zhàn)之力,可以形成有效的軍事防御�,安南將軍霍戈也表示支持��,自己可以率領(lǐng)華南軍隊(duì)前來勤王。

而以光祿大夫譙周為首的主和派則不看好蜀國(guó)的軍事力量�,主張劉禪投降,減少不必要的傷亡��。劉禪向來膽小怕事��,最后還是選擇向鄧艾投降。

投降之后

劉禪投降之后�����,蜀國(guó)大將姜維并不甘心��,暗中勸說魏軍大將鐘會(huì)背叛魏國(guó)���,自立為王�,但這件事情很快泄露出去�����,鐘會(huì)、張毅���、姜維等人被殺��,至此���,蜀國(guó)再無反抗勢(shì)力��。

劉禪很快就被送到了魏國(guó)都城洛陽��,司馬昭為了安撫蜀國(guó)舊臣,于是設(shè)宴款待劉禪����,裝作一副很友好的樣子。期間司馬昭問道:“你懷念蜀國(guó)嗎���?”

劉禪再蠢也知道這是一道送命題�,于是說道:“我在這里很快樂��,并不懷念曾經(jīng)在蜀國(guó)的生活�����。”

這也正是成語樂不思蜀的來歷�。劉禪的這句話讓司馬昭父子放聲大笑,不知道是在笑劉禪貪生怕死��,還是在笑自己不費(fèi)吹灰之力就能安撫下蜀國(guó)降將舊臣�。

根據(jù)《三國(guó)志》的記載,司馬昭為了彰顯自己仁慈,授予劉禪安樂公的稱號(hào)����,并給劉禪分配了一個(gè)大院子,有100多仆役伺候��,此外還有上萬條絲綢等物品��。

對(duì)于曾經(jīng)當(dāng)過皇帝的劉禪來說����,現(xiàn)在的物質(zhì)生活水平并不高���,但作為亡國(guó)之君來看,這些待遇已經(jīng)算好的了��。

因此劉禪越加的沒心沒肺,時(shí)間久了���,那些想要說服劉禪自立的臣子也喪失了斗志����,開始為魏國(guó)效力���,比如當(dāng)初主張與魏國(guó)拼死一站的霍戈���,就率領(lǐng)軍隊(duì)投降魏國(guó),被司馬昭任命為南中都督�,后來為魏國(guó)平定了交趾、日南等地的叛亂。

享樂八年

劉禪投降后��,一直在洛陽過著平安、穩(wěn)定的生活���,他的許多子孫也被司馬昭任命為官員�,其中50多人被封為侯爵,這種待遇不可謂不豐厚�����,八年后,劉禪病死����,享年六十四歲�����。

劉禪死后����,司馬炎便給了他一個(gè)“思公”的謚號(hào)���,與“安樂公”一樣,這其實(shí)是對(duì)劉禪的嘲諷�����,但已經(jīng)沒有人為劉禪出頭鳴不平了����。

在這八年的時(shí)間里,蜀國(guó)曾經(jīng)的將領(lǐng)����、文臣都放棄了劉禪,選擇向魏國(guó)效忠,這不得不讓人感嘆�����。

有人說劉禪有大智慧��,正是因?yàn)樗蠈?shí)本分�,樂不思蜀��,因此蜀國(guó)舊臣將領(lǐng)才能得到厚待��,被魏國(guó)重用��,如果劉禪表現(xiàn)出反抗跡象�,只怕迎接他們這些人的只有死亡了��。

但從另外一個(gè)方面看����,劉禪未戰(zhàn)先投降�����,對(duì)得起諸葛亮、姜維等人嗎���?如果諸葛亮等人早先投降�����,那么劉禪��、譙周這些人還能享受現(xiàn)在這等待遇嗎���?只怕會(huì)被最先投降的人當(dāng)作通往光明前途的墊腳石����。

也就是說�����,劉禪�����、譙周等人投降后的美好生活建立在諸葛瞻�、張毅�����、姜維等人的犧牲上��,如果不是這些人極大威懾了司馬昭父子,那么司馬昭可能并不會(huì)采用安撫的辦法來對(duì)待譙周等降臣降將。