針灸��,盛名之下的迷失針灸��,作為中醫(yī)傳統(tǒng)療法的一個重要組成部分,從基辛格訪華就一直風(fēng)靡于國外��。但今天針灸在誕生她的神州大地上卻不溫不火���。雖然在民間各種針灸培訓(xùn)此起彼伏��,但針灸給普羅大眾就是一直“暫時見效,治標(biāo)不治本”的錯覺!針灸的起源追溯針灸

針灸�,盛名之下的迷失

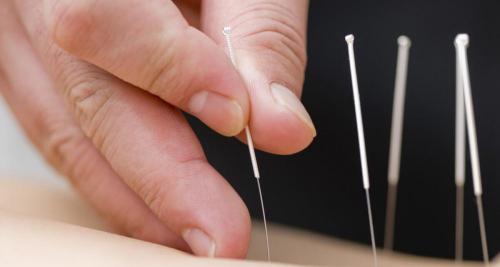

針灸�,作為中醫(yī)傳統(tǒng)療法的一個重要組成部分����,從基辛格訪華就一直風(fēng)靡于國外���。

但今天針灸在誕生她的神州大地上卻不溫不火���。雖然在民間各種針灸培訓(xùn)此起彼伏����,但針灸給普羅大眾就是一直“暫時見效,治標(biāo)不治本”的錯覺��!

針灸的起源

追溯針灸的起源�,其起于上古黃帝時期�����,初見著作于戰(zhàn)國時期的《黃帝內(nèi)經(jīng)·靈樞》����。

- 晉代��,醫(yī)學(xué)家皇甫謐的《針灸甲乙經(jīng)》對內(nèi)經(jīng)中的靈樞做了總結(jié)�����,

- 宋代�,王惟一的《銅人腧穴針灸圖經(jīng)》規(guī)范了穴位的位置��。

- 明朝�����,針灸之術(shù)得到空前的發(fā)展���,楊繼洲所著的《針灸大成》更匯集了明以前的針灸著作。

- 清代后期����,道光皇帝為首的封建統(tǒng)治者以“針刺火灸,究非奉君之所宜”的荒謬?yán)碛?,悍然下令禁止太醫(yī)院用針灸治病��。

針灸發(fā)展為什么逐漸式微?

雖然針灸的使用發(fā)展經(jīng)歷了由無到有����,由萌芽到鼎盛到式微到今天的不溫不火���。但就針術(shù)發(fā)展而言�����,正如孫思邈所言:“去圣愈遠,此道漸墜”��。

為什么本人會如此認(rèn)同孫真人此言,從以下3點就可略窺一斑了:

一、《黃帝內(nèi)經(jīng)》云:凡將用針�,必先診脈。

就這一點試觀今天的各大醫(yī)院針灸科,試問今天各大院校所教�����。有將這一針灸經(jīng)典所寫的金玉良言應(yīng)用于實際嗎����?現(xiàn)今的各大醫(yī)院針灸科康復(fù)科�,針灸現(xiàn)狀就是病人說一癥狀��,醫(yī)生稍微排除以下病因就開出針灸處方。

患者眾多����、醫(yī)生也無暇顧及���,一個療程下來,只要有點效果就能交差���,至于效果不大����,就推脫治療時間不夠�����、病程的復(fù)雜性等等云云。

二����、《醫(yī)學(xué)入門》云:“百病以一針為率��,多則四針,滿身針者可惡���!”

就這一句話���,就著實給現(xiàn)今各大針灸大夫啪啪地打臉了�����,《黃帝內(nèi)經(jīng)》中的針灸一般1-2個穴位即可����,后世的針灸歌訣《玉龍歌》《雜病穴法歌》���、《馬丹陽天星十二穴雜病歌》���、《長桑君雜病治法歌》《肘后歌》等等都是取穴1-2個而已��,針灸大師鄭魁山的父親鄭毓琳更強調(diào):取穴宜精、準(zhǔn)�、少��!

但今天的各大醫(yī)院,針灸似乎在插秧�����,一次扎數(shù)十針是常態(tài)���!患者要效果要覺得花的錢值得,醫(yī)院就隨行就市地讓你覺得“值”�,甚至醫(yī)保定價竟然可以按照扎的穴位個數(shù)來收費的���,這就迫使醫(yī)生“多扎”����。

三����、針刺術(shù)式的不深入研究

被西醫(yī)學(xué)病名牽著走����,僅學(xué)一些“手法”“定位”“筋膜”“扳機點”就以為能“中西結(jié)合”地“客觀”針刺治病���。

故呈現(xiàn)出如孫思邈《大醫(yī)精誠》所言:偶然治瘥一病,則昂頭戴面�,而有自許之貌�,謂天下無雙!但治療多后發(fā)現(xiàn)����,偶爾有效�,多數(shù)無效�,才有感慨:治病三年���,乃知天下無方可用���!

按語

針灸發(fā)展�,對于今天的針灸人來說�����,任重而道遠���,先要如實地繼承經(jīng)典精髓,而不是道聽途說地去參加各種培訓(xùn)班���,一知半解地言醫(yī)道已了,深自誤哉����!

其次,是在弄通經(jīng)典后��,在醫(yī)療實踐中重拾針灸人的定見�����,而不是人云亦云�����。

最后�����,要在針灸的知識樹林中重拾重構(gòu)傳統(tǒng)針灸的理論構(gòu)架����,讓后學(xué)能重新站在巨人的肩膀上邁步前進����!

@大家健康#大家健康超能團##針灸#